先日、オーストラリアのタスマニア大学教授で武田泰淳を研究しているバーバラ・ハートリーさんが来日したので、武田花さんと三人で渋谷で待ち合わせ、久々に一献、傾けた。バーバラ・ハートリーさんは堅苦しいアカデミシャンという感じはまったくしないチャーミングな女性で、昨年は、熊野大学主催の夏季セミナーで中上健次をめぐるシンポジウムにも出席したそうだが、いっぽう、大逆事件の研究者でもある。

バーバラ・ハートリーさんの永年の夢は、武田泰淳の『富士』と、金井美恵子の『噂の娘』を英語圏で翻訳出版することで、この二つの小説がいかに素晴らしいかを飽くことなく繰り返し熱心に語っていた。

バーバラさんには、今年の八月、平凡社から「金井美恵子エッセイ・コレクション[1964-2013]」全四巻の刊行が始まったことを伝えたが、彼女も金井美恵子さんのエッセイが大好きだという。そんな雑談をかわしながら、私は、今、ふたたび、静かな金井美恵子ブームが到来しつつあることを実感するのである。

私も金井美恵子さんの小説、エッセイの永年の愛読者だが、今、手許にある「金井美恵子エッセイ・コレクション」全四巻の内容見本を眺めると、どうやら、著者自身が「批評」「猫」「作家」「映画」という四つのテーマでセレクトし、新たに編まれたもののようだ。

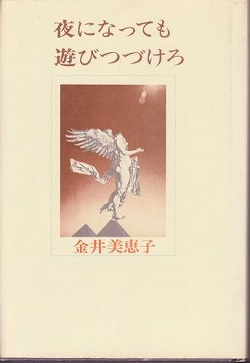

そして「批評」をテーマにした第一巻のタイトルが『夜になっても遊びつづけろ』とある。思わず、ああ、なつかしい、とつぶやいてしまった。

四十年ほど前、私が初めて手に取った金井美恵子さんの本が、『夜になっても遊びつづけろ』だったからだ。

金井美恵子さんには、もちろん『映画 柔らかい肌』『愉しみはTVの彼方に』(河出書房新社)という映画エッセイ集がある。近年、金井さんの映画エッセイは、あたかもワンシーン=ワンショットで描写するように長いワンセンテンスが延々と続くその老練で典雅な文体にいっそう磨きがかかって、一種、凄みすら感じさせるのだが、いっぽうで、『夜になっても遊びつづけろ』に収められた、若き日の、ある独特の観念の硬さがそのまま、引き締まった持続と諧謔をたたえているエッセイにも私は深い愛着を感じている。

そこで、ふと、ひさびさにオリジナルの『夜になっても遊びつづけろ』 (講談社)を読み返してみたくなったのである。

一九七四年に上梓された、このエッセイ集は、金井美恵子さんが「十九歳(一九六七年)から二十五歳(一九七三年)までの間に書いた小説以外の文章の中から、詩人論、作家論、作品論といった類いのものを除いたほとんど」(あとがきより)を収録したものである。

ずっと私の記憶に残っていたのは、「視線と肉体――長谷部安春『野獣を消せ』」というエッセイだ。『野獣を消せ』の冒頭の名高い、基地のごみ捨て場で少女が犯され、自殺するシーンで、それまで両極が黒く塗られた画面が一挙にシネマスコープサイズに広がる視覚的な魅惑に言及したくだりとか、長谷部安春の前作『縄張はもらった』のきり込み場面の飛沫がサム・フランシスの赤い絵を思わせるとか、『野獣を消せ』の撃ち合いで壁にかかった星条旗が、ジャスパー・ジョーンズを思い出させること、そして、長谷部作品の魅力は「暴力的なアクションの内に開ける本質的なリリシズム」にあるとする指摘などは、今なお新鮮である。

ちょうど、この当時、文芸坐オールナイトで、長谷部安春の日活ニューアクション五本立てを見ていたせいもあるかもしれない。映画評論というのは、やはり、アクチュアルな時代の気分の刻印が押されていなければ面白くない。

「高橋英樹――テロルと肉体とアドレッセンス」は、あらためて読み返しても、つくづく見事な論考だと思う。金井さんは、高橋英樹の映画には、〈少年期との訣別〉という体験が繰り返し重要な意味合いをもって現れると書く。そして、『狼の王子』、『刺青一代』、『けんかえれじい』を論じながら、とりわけ『狼の王子』において、「高橋英樹は、青春期の過剰な熱狂に支えられた張りつめきった筋肉と、精神の熱狂的な硬直、いわばテロルの思想と肉体そのものであり、彼は眉の濃い、意志と自尊心の強いりりしい少年めく、それゆえ一種の硬直した精神の蒙昧さを具現していた」と鋭く洞察している。こういう卓越した評論を読むと、舛田利雄の『狼の王子』が見たくてたまらなくなってしまう。

時代性と言えば、「石坂浩二――スノッブの栄光」という俳優論が面白かった。論というよりも、一九七〇年当時、異様な人気を誇っていた石坂浩二をめぐって、あらんかぎりに罵倒し尽くした痛快な一文だが、私がひときわ興味を覚えたのは、当時、放映されていたテレビドラマ『憎いあンちくしょう』について言及した次のくだりだ。

「テレビの機構の中で疲れきってケンタイの最中にある人気タレントという役どころを、石坂浩二は実に楽々とまったく自然にこなしていた。しかし、『憎いあンちくしょう』という蔵原惟繕の傑作は、石原裕次郎と浅丘ルリ子という俳優と六二年という時代とによって作られた映画であったことによって成立したのである。今や、わたしたちは石坂・加賀(まりこ)の『憎いあンちくしょう』の中に、白々しさとどうしようもない低級な、いわば『少女フレンド』や『マーガレット』といった雑誌の中にようやく生きのびている類いのロマンスしか、見はしないのである。」

じつに、身もふたもない激烈な批判である。ただ、蔵原惟繕のオリジナルが傑作であることは言うを待たないが、私は、同じ山田信夫の脚本による、このテレビ版のほうも、当時、テレビマンユニオンの鬼才として知られていた村木良彦の斬新な演出が鮮烈に記憶に残っているのだ。当時、石坂浩二と加賀まり子が実際に恋人同士であったことも、奇妙なリアリティを感じさせたし、あの時代の白々しい気分を鮮やかにすくいとったヌーヴェル・ヴァーグ風な村木良彦の演出もすばらしかったように思う。

この村木良彦版の『憎いあンちくしょう』は、たぶん、映像も残っておらず、批評も皆無であるせいか、私の中では永い間、<再見したい伝説のテレビドラマの一本>となっていた。金井美恵子さんの歯に衣を着せない批評を読んで、私は、ひさしぶりに、この幻のテレビドラマを思い出してしまったのである。

金井美恵子著『夜になっても遊びつづけろ』(講談社)