2019.05.28 吉沢久子さん 吉沢久子さん

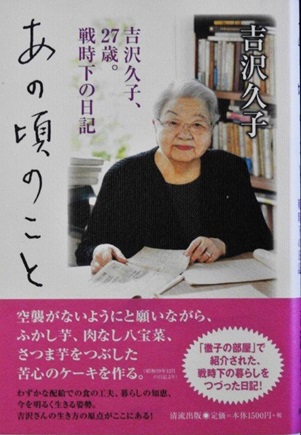

・吉沢久子さんが、今年2019年3月21日、心不全のため101歳で亡くなられた。吉沢さんには弊社としても随分お世話になっただけにとても残念である。吉沢さんは幼い頃に両親が離婚したので、母堂に女手一つで育てられた。しかし、子供ながらに養育費の援助を受けての生活を情けなく思っていたと。自立心はそんなところから育まれたものと思われる。吉沢さんは、手に職をつけようと考えた末に速記者を志す。速記を学ぶ学校に1年ほど通い、速記をマスターしてしまう。「速記学校に残ってしばらく勤めましたが、フリーランスになりました。職業婦人の日給が60銭から80銭といわれた頃に、速記者は1時間で7円頂けました」というから、先見の明があったといわざるを得ない。戦時中は『海と空』という雑誌の座談会に速記者として同席し、原稿に仕上げることをしたらしい。昭和26年、朝鮮戦争勃発の翌年になるが、評論家の古谷綱武氏と結婚する。結婚式などはせず、親戚に紹介されただけだという。義弟となったのは毎日新聞論説委員でTBSのニュースキャスターなどを務め活躍をされた古谷綱正氏である。

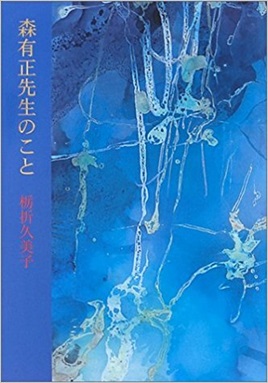

27歳から書き始めた戦時下の日記

・弊社で出版させていただいたのだが、吉沢さんは戦時中、日記を書いていた。これは綱武氏が戦地に赴く際に、書いておくよう求められたものだ。当時、家族も疎開して無人になった留守宅を、20代の秘書が守った記録ということになる。空襲が激しくなった戦争末期、そこへ毎日新聞記者だった弟の故・古谷綱正氏が社員寮の空爆で住めなくなったからと同僚と移り住み、男性3人を下宿させる非常時の留守居役をかねた。綱武氏の原稿料等が振り込まれると疎開先の家族へと送金、下宿人のためにヤミ物資の購入などもやってのけ、あるじの復員まで家と生活を守り抜いた奮闘記でもある。「ヤミ物価や入手方法など、面白いのよ。これを活字にしておきたくて」とおっしゃっていたが、確かに資料的な価値も認められる貴重な日記となった。

月刊『清流』に3年間連載されたものを刊行

・古谷綱武氏は敗戦の直前に満州から帰国し、平和になってからは婦人論などを書いたのが好評で原稿料が入ってきた。マスコミ関係の訪問者も多く、吉沢さんは鳥の丸焼きを作ったり、大鍋いっぱいのけんちん汁を作ったりした。すると、その料理を簡単に紹介してくれませんか、などといった原稿依頼があり、いつの間にか生活に密着したテーマで書く仕事が増えていった。元々、ご本人は、童話作家になりたいという夢があった方なので、原稿執筆はまったく苦にならなかったという。そうこうするうち、NHKに勤めていた友人からラジオ番組の「若い女性」で台本を書く仕事を依頼される。テレビ放送が始まると、TBSの「テレビ婦人教室」の番組台本を書く仕事、さらには台本を書いて司会もとキャリアアップしていくのである。

昭和30年代は「もはや戦後ではない」といわれ、日本経済が急速に発展した時期にあたる。一般家庭にも洗濯機や炊飯器が出回るようになり、女性は厳しい家事労働から解放されるようになる。吉沢さんの活躍の場が一気に増えた。どうしたら炊飯器でも、薪で炊いたご飯と同じように美味しく炊けるか、メーカーが工夫をする中でアドバイスを求められた。電化製品ばかりではない。新型の鍋や台所用品なども出回り、その上手な見分け方や使い方を実際に使ってみて体験的にアドバイスをするなどの仕事もしている。着実に家事評論家としての地歩を築いていった。

月刊『清流』で掲載された対談を単行本化したもの

・吉沢さんの略歴に触れておこう。1918年、東京都江東区深川のご出身で文化学院文科卒業。1941年に速記者から始まり、古谷綱武氏の秘書を務めてから出会ったことをきっかけに1951年に結婚。綱武氏が10歳年上だった。秘書時代は文化学院、東京栄養学院、東京学院に学んだ。生活に関することを経験に生かし評論家となったが、1969年に「“家事評論家”廃業宣言」と書き話題となる。1969年、綱武氏は気心の知れた仲間と勉強会「むれの会」をスタートさせている。会費は一ヶ月5000円で毎月第2日曜日に開催してきた。参加者はそれぞれテーマを決め、勉強した成果を発表し会報も出してきた。この会は綱武氏が亡くなった後も吉沢さんが引き継ぎ続けてきた。

常時集まるのは12、13人だったという。女性のみならず、県庁を定年退職した男性なども参加していたというから、面白い会であったようだ。すでにこの会も400回以上続いたというから凄い。メンバーの1人であった阿部絢子さんは、物の捨て方をテーマに発表したが、その成果が『モノを整理してスッキリ暮らす』として単行本になっている。研究テーマもレベルが高いものだったことが、このことをもってしても推測される。夫の死後は一人暮らしをしていたが、例えば蔵書の整理なども見事なものである。綱武氏、吉沢さん共に資料としてかなりな数の本を所蔵していたが、「むれの会」のメンバーのツテで福井県春江町立センターの図書館に「古谷綱武・吉沢久子文庫」を作ってもらい、すべて寄贈したという。この辺りも見事な断捨離だと感心するばかりだ。

弊社の単行本が文春文庫になった

・弊社関連本としては、共著の形での刊行も多く、岸本葉子さんとの『ひとりの老後は大丈夫?』(清流出版、2011年、のちに文春文庫)。笹本恒子さんとの『はつらつ! 恒子さん98歳、久子さん95歳 楽しみのおすそ分け』(清流出版、2013年)。上坂冬子さんとの『年をとる楽しみ まぁるく生きるかトンガッて生きるか』(清流出版、2002年)がある。また、『ていねいな暮らし ここちよい生活歳時記』(清流出版、2006年)、『あの頃のこと 吉沢久子、27歳。戦時下の日記』(清流出版、2012年、のちに『吉沢久子、27歳の空襲日記』文春文庫、2015年)などがあり、増刷になったり、他社で文庫化されたりして、いずれも弊社の財産となっている。

元気なお二人の対談は今も耳朶に残る

・綱武氏亡き後、一人暮らしを貫いた吉沢さん。微笑ましい趣味の持ち主でもある。実は僕は競馬が大好きだが、なんと吉沢さんも競馬をするというのだ。「実は乳業協議会というところのお仕事に関連していたせいか、団体で競馬見物のお誘いを受けまして府中競馬場に行きました。最初は怖気づいていたんですが、競馬場の雰囲気が洒落ていることと、何より馬の走る姿が素晴らしくてはまりました。馬券も勝ち馬の予想はできないので、好きな名前の馬を買っています」と楽しんでおられる。吉沢さんのお年で競馬などといえば、ギャンブルは不道徳といった印象があるはずなのに、競馬を楽しんでしまうところが素晴らしい。好奇心が旺盛で、世間的な評価などに左右されないのだ。

吉沢さんはライフワークとして「台所の戦後史」に取り組んでおられた。台所革命は電気釜から始まったといわれる。そして洗濯機が普及する。冷蔵庫、洗濯機、テレビは三種の神器とあがめられた。それに合わせて、台所はどう変化を遂げていったのか、大変興味あるところだが、その後の進展についてはどうなっているのか。研究成果を知りたい気がする。僕が知らないだけで、活字になっているのなら、是非、読んでみたいと思っている。吉沢さんは僕も親しかった清川妙さんとも対談し、『八十歳をすぎてわかってきた大切なこと』(海竜社、2004年)という本を刊行している。僕が敬愛していたこのお二人とも鬼籍に入られた。なんとも残念なことである。ご冥福をお祈りしたい。

2019.04.19 ドナルド・キーンさん

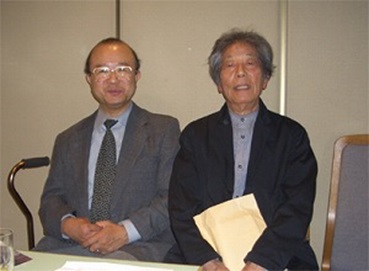

ドナルド・キーンさんの畏友であり名翻訳者だった徳岡孝夫さんと

・今年、2月24日、日本文学研究者のドナルド・キーンさんが心不全で亡くなられた。享年96であった。松尾芭蕉『奥の細道』や三島由紀夫、安部公房らの日本文学を数多く英訳したほか、能や狂言といった著作によって日本の文学と日本文化を世界に知らしめた功労者である。生涯独身を通したが、古浄瑠璃の復活に尽力したのが縁で、義太夫節や古浄瑠璃の三味線奏者として活躍してきた上原誠己さんを養子に迎えている。春とは思えぬ寒気の影響で、冷たい雨が降り続いた4月10日には、青山葬儀場で「お別れの会」が催され1500人もの人が別れを惜しみ参列したといわれる。

喪主を務めた養子の上原誠己さんは「父は日本の雨が大好きでした。今日のような日は、窓から外を見て『雨で緑の葉が洗われて美しい』と言っていました。この雨は悲しみの雨ではありません。父の喜びの雨だと思います。平和を愛し、戦争が大嫌いな父でした。自分の希望通り、夢に描いた通り、日本の土になりました」と挨拶した。キーンさんは、コロンビア大学を退職後は、あの3月11日の東日本大震災を契機として、日本国籍を取得し、日本に永住する意思を表明していた。東日本大震災の被災地で、絶望の淵に立たされながらも、静かに列を作って待つ人々の映像に感動したのがきっかけで、「今こそ、日本人とともに生きたい」決意したといわれる。

・2011年(平成23年)9月1日、日本に永住するために来日し「家具などを全部処分して、やっと日本に来ることができて嬉しい。今日は曇っているが、雲の合間に日本の畑が見えて美しいと思った」などと流暢な日本語で語っている。日本に帰化したことで、ご本人が希望したように、日本の土になられたということだろう。その長い生涯において、日本の文学を研究し、翻訳し、世界に紹介し続けた功績はとてつもなく大きい。

徳岡孝夫さんとキーンさんの共著

キーンさんとは長年の友人であり、共著『悼友紀行―三島由紀夫の作品風土』(中央公論社)もあるジャーナリストの徳岡孝夫さんは「ドナルド・キーンさんが日本永住を決め、日本国籍を取得する時に『アメリカは、国籍を捨てるほどの悪い国ではない』と反対しました。するとキーンさんは『日本を本当に愛しているんだ』と言ったのです。日本に、日本人に惚れた人だったと思います。評論する場合も、日本人の日常行動を見る場合でも、良いものは良い、悪いものは悪いとはっきり言う人でした」。また、「とにかくのめり込む人でしたね。研究では原典に必ず当たる。伝統芸能を学べば、日本文化がよりわかるのではと狂言を習いました。美術や工芸にも造詣が深く、自分の中に日本を取り込んでいたのです」と、キーンさんを偲んでコメントしている。

徳岡孝夫さんの名訳で刊行『日本文学の歴史』(中央公論社)

・ドナルド・キーンさんの略歴を書いておこう。1922年、アメリカ・ニューヨークで生まれている。38年に「飛び級」でコロンビア大学文学部に入学。アーサー・ウェイリー訳になる『源氏物語』に感動する。日米開戦後は、海軍日本語学校」で特訓。日本語文書の翻訳や捕虜の訊問を担当した。徳岡さんはこの頃のキーンさんについて「日記や手紙を読んで日本人の心情に触れたそうです。米兵はママのアップルパイが食べたい、などと書いているのに比べ、日本兵はなんと繊細なのかと衝撃を受けたといっていた」と回想している。

53年、京都大学大学院に留学、永井道雄、川端康成、谷崎潤一郎、三島由紀夫、吉田健一らと親交を深める。55年、コロンビア大学助教授。60年、コロンビア大学教授となる。コロンビア大学で教えながら日米を往復し、近松門左衛門、松尾芭蕉など古典を中心に研究を続けた。三島由紀夫とは特に親しくなり、三島の『近代能楽集』や『宴の後』なども英訳している。ノーベル文学賞の選考委員会は、日本文学に対するキーンさんの知見を参考にしていた。68年の川端康成のノーベル文学賞は祝福しながらも、三島由紀夫の受賞を願っていたというのが本心だった、と伝えられている。86年、コロンビア大学に「ドナルド・キーン日本文化センター」を設立。87年、国際日本文化研究センター客員教授。97年、『日本文学の歴史』(全18巻)完結。2008年、文化勲章受章。12年、日本への永住を決め、日本国籍を取得した。2013年、新潟県柏崎市に「ドナルド・キーン・センター柏崎」開館する。

・弊社とキーンさんとの関係にも触れておきたい。一つ目は、1938年英国生まれで『フィナンシャル・タイムズ』東京支局長のヘンリー・スコット=ストークス著、徳岡孝夫訳『三島由紀夫 生と死』(1998年)の単行本企画についてのご協力である。この本を著者や日本語に訳した徳岡孝夫さんと三島由紀夫の友人である日本文化研究家のドナルド・キーンさんが、『三人の友――三島由紀夫を偲んで』のタイトルの下で語り合ってくれた。ヘンリー・スコット=ストークスはこの鼎談では、もっぱら聞き役に回ったが、徳岡孝夫さんの上手な質問で、ドナルド・キーンさんも思わず本音を吐露した発言をされた。この箇所は読む人の特権に任せたい。

ほかにいろいろと話題の話も盛り沢山だった。例えば、ドナルド・キーンさんと三島由紀夫は、もっぱら日本語で話すようだ。三島由紀夫が学校ではあまり英語を習わなかったが、習ったのはドイツ語だったらしいとの箇所で、僕にとっては面白かった。ノーベル賞の話では、徳岡さんが「もし、三島さんがノーベル文学賞を取っていれば、三島さんの運命は変わっていたとお思いですか」との質問で、キーンが「思います」と答えている。「三島由紀夫が取っていれば、三島も川端もまだ生きていただろうと」との遣り取りがあったが、これも頷ける話である。この鼎談は、東京・有楽町にある「外国人記者クラブ(FCCJ)」のプライベートルームで行なった。僕は「また、チーズとワインを持ってご自宅に行きます」と言ったが、その機会はなく果たされることはなかった。ドナルド・キーン(鬼怒鳴門)さん、残念だとしか言えない。

ヘンリー・スコット=ストークス著 徳岡孝夫訳(弊社)

もう一つが、陶芸家・辻清明さんの豪華本の刊行である。弊社では『独歩―辻清明の宇宙』(3万2400円 2010年8月)を刊行したが、キーンさんはその本に推薦文を寄せてくれたのだ。辻さんのご自宅は新宿から京王線特急で30分ほどの聖跡桜ヶ丘駅にあった。駅からタクシーに乗って15分ほど、山の中腹に傾斜を利用して建てられた立派なお住まいがある。玄関前にはちょっとした野外パーティもできる庭があり、竹林がある奥まった場所に登り窯がしつらえてあった。敷地全体には、桜の木を中心とした植栽がなされ、自宅から小道を少し下ったところには、立派な茶室も設えられているといった凝りようであった。

弊社刊行の『独歩』

この本には日本を代表する陶芸評論家、作家などから推薦文を頂いた。具体的には、「独歩の人 辻清明」として、頴川美術館理事長、菊池寛実記念智美術館館長などを務めた林屋晴三さん、「てのひらとゆびの?辻清明の器に寄せて」として詩人・谷川俊太郎さんの詩、「辻清明の陶業について」題して美術史家、京都大学名誉教授、金沢美術工芸大学名誉教授、兵庫陶芸美術館名誉館長であった乾由明さん、「陶器に関するエッセイ」と題して芥川賞作家の安部公房さん、そして掉尾を飾ったのが「辻さんの作品」と題してのドナルド・キーンさんの推薦文であった。キーンさんの英文原稿については、徳岡孝夫さんに翻訳の労を取って頂いた。キーンさんを偲んで、この推薦文を抄訳させて頂くことにする。

《初めて辻清明さんに会ったのは、四〇年近い昔で、辻さんと親しかった作家・安部公房さんに連れられてお宅に行き、二時間ほどいた。実はそれまで、辻さんのお名前は聞いたことがなかった。(中略) お宅で作品を拝見する前に、まず辻さんに会って話をした。私の先入観は一変した。辻さんは広く世界の芸術に興味と知識を持つ、面白い人だった。その後で登り窯を見せられた。窯の火はすでに電気、ガスなど、はるかに便利で効率的な火力が使われ始めていたが、辻さんは断固として薪に頼る人らしい。薪の持つ不確定さ、その不確定さがあるからこそ、薪は面白いのだと言った。焼成が正しく行われなければ、半年がかりの作陶の努力は無に帰す。伝統的方式を守る作家は、薪の具合と火加減に心を砕いていた。巧くいったとき、窯は作家自身の想像を超える名品を生み出す。(中略) 辻作品の魅力は、無理のない自然さ、一見すべての技巧を排した素朴さにある。それは、足元から掬い取り、他の陶芸家なら不純物として捨てたであろう小石や木屑も一緒くたに、土をそこに置いたという感じを与える。だがそれは、決して無技巧でも一瞬の閃きでもなく、長い思慮と努力に裏打ちされている。何気なくひねったように見える作品にも、そこには真の芸術家・辻清明の個性がしっかり刻印されているのである。》

素晴らしい推薦文ではないだろうか。奇才・辻清明という陶芸家の作家魂を過不足なく伝えている。実に惜しい方を亡くしたものである。衷心よりドナルド・キーンさんのご冥福をお祈りしたい。

2019.03.27 画家の堀文子さん 印象深く魅力的だった堀文子さんとの出会い

・日本画家の堀文子さんが2019年2月5日、心不全のため平塚市内の病院で死去された。100歳の大台に乗って、今後、ますますのご活躍をと期待していたのに、とても残念である。僕よりも、もっと悲しんだであろう人がいる。洋画家の野見山暁治さんである。2005年には「堀文子・野見山暁治二人展」をナカジマアートで開催しており、とても親しい関係にあっただけに、さぞやお力落としのことであろうと推測する。堀さんは野見山さんより二つ年上だった。お知り合いになって40年余りというから長いお付き合いであった。

野見山さんは堀さんについて、次のように評している。「さっぱりと雄々しく、あんなにも艶っぽい、年齢知らずの女性はそうはいない」と……。そして堀さんの絵に対する姿勢もとても評価していた。キャンバスに向かうに当たって、堀さんは真剣さを欠いた絵は絶対に許せない、というスタンスを通した。だから、いい加減な絵を描く画家とは口もきかなかったという。そもそも堀さんは、画家同士のお付き合いを煩わしく思っていた節がある。もちろん、野見山さんは除いてではあるが……。会や団体に属していても、群れるということが一切なく、孤高の画家であったといえるだろう。

二人展での堀文子さんと野見山暁治さん

・堀さんは29歳で、役人にしては進歩的な考え方をし、柔軟性があった外交官の箕輪三郎氏と結婚する。1960年、42歳の時、その箕輪氏と死別する。翌1961年、初めての海外旅行に出かける。それも3年をかけて、エジプト、ギリシア、イタリア、フランスから、アメリカ、メキシコを放浪している。さらに1995年、77歳にしてアマゾンの熱帯雨林、メキシコのタスコ、マヤ遺跡を取材。1996年には、ポルトガル、1997年には、ネパール、1998年、80歳のときには、ヒマラヤ山麓、ペルーにインカ文明など、精力的に取材旅行を敢行したものだ。さらに驚かされたのは、翌1999年には、81歳にして、幻の高山植物「ブルーポピー」を描くために、ヒマラヤ山脈にスケッチ旅行をしている。

ブルーポピーは、5000メートル以上の高地に咲く花といわれる。それもガレ場を好んで咲く花である。富士山よりはるかに高い標高であり、そこまで登らなければ見ることができない。これだけの高地になると、この花以外は咲いていなかったというから、やはり高山植物なのだと実感できる。厳しい岩場で咲く孤高のブルーポピーは、堀さん自身の姿勢とも重なり、代表作ともなっている。堀さんはこのブルーポピーを3枚だけ本画に残している。実はこのブルーポピーに注文が相次いだという。高地に毅然と咲いている見事な青い花に、魅力を感じるのは当然である。しかし、いくら頼まれても堀さんは、それ以上、このブルーポピーを描かなかった。描けば必ず売れるのにである。いかにも堀さんらしいエピソードではあるまいか。

高山に咲くブルーポピー

・その堀さんを病魔が襲ったのが、2001年、83歳のときである。「解離性動脈瘤」という病に倒れたのである。奇跡的に自然治癒に至るのだが、闘病中は思うように動くこともできない。そこで堀さんは高解像度の顕微鏡を購入し、極微の世界に惹かれることになる。顕微鏡を覗きながら、微生物の世界を描くことに熱中したのである。「すべての生き物は等しくこの世に生きているのに、人間はあまりにも傲慢になった」と日頃からおっしゃっておられたが、命の根源に触れることによって、その思いを再認識されたのではないか。

日本画という伝統的なジャンルに属する画家でありながら、堀さんの描く絵のテーマは自由自在であり、破天荒とさえいえそうである。羽切り蟻の行進を描いたかと思えば、蜘蛛の巣と女郎蜘蛛、さらには枝分かれする脳の血管などもテーマに絵を描いている。さらに、顕微鏡による極微の世界に惹かれたわけだ。ミジンコ、クリオネ、クラゲなどの命に、温かい視線を向けられている。《微生物やくらげの不滅の命に触れたことか、私の終わりへの不安を救ってくれた。》とも書いている。こうして新境地を開拓していったわけだが、なんと自由で柔軟な魂をもっている方であろうか。

顕微鏡を見ながら描いたミジンコ

・堀さんの略歴にも触れておく。1918年、東京府麹町平河町に生まれる。永田町小学校、東京府立第五高等女学校を経て、女子美術専門学校師範科日本画部を卒業している。そもそも母堂は信州松代藩の士族出身であり、女子高等師範学校(現・お茶の水女子大学)に学んだ女性であった。長崎県に生まれの日本画家であり、写実による花鳥画を得意とした荒木十畝に絵の指導を受けたという。女子美術専門学校在学中の1938年に、第2回「新美術人協会展」に入選。1940年、女子美術専門学校を卒業し新美術人協会会員。『キンダーブック』(フレーベル館)、『ふたば』などで挿画や装幀をしたりして生計を立てる。

1967年、神奈川県大磯に転居する。1974年、創画会の結成に参画。 1974年に多摩美術大学日本画科教授に就任。その後、多摩美術大学客員教授として日本画の指導を行う。1999年に多摩美術大学客員教授を退任。 1981年に軽井沢にアトリエを構える。1987年にイタリアのアレッツォにアトリエを構える。1992年にアレッツオ市で「堀文子個展」を開催。2011年に女子美術大学より名誉博士の称号を得る。 2001年に解離性動脈瘤で倒れて以降、微生物に着目し、海中に生きる命をモチーフとする作品を発表する。これらの作品は画文集や個展で公開された。自然の中に存在する命や、花鳥をモチーフとする作品を多く制作し「花の画家」と呼ばれた。

弊社が刊行した著者唯一の対談集

・弊社との関係でいえば、堀文子さんの著書の中で、唯一の対談集『堀文子 粋人に会う』を2009年に弊社から出版させて頂いた。お蔭様で増刷にもなり、この本を出させて頂いて本当に幸せだったと思っている。この本の「あとがき」に堀さんらしい記述があるので引用する。

《会話が成立する条件とは、ムダ話を面白く膨らませることができるかどうかだと思います。お互いの思いやりがどれくらいあるかということでしょうね。ムダは損だと思っている人たちがいますが、ムダは真理ですし、美はムダの中にあるものです。

そういうムダ話をできる人が少なくなりましたね。自慢話が入ってはいけません。成功した人は、自分の功績をいいたがりますが、自慢したい気持ちを抑えるべきです。はにかむ心を持ち続けることです。ちやほやされることが当たり前になってしまったら危険です。》

確かにこの本に登場している対談相手を見てみると、そのような含羞をお持ちの方ばかりである。対談者と対談テーマを紹介してみよう。

「人生に老後なし」で吉行あぐりさん(美容家)、「ムダ話の長電話」で山本夏彦氏(作家)、「わが師は自然」で鈴木治雄氏(経営者)、「明治の躾」で青木玉さん(随筆家)、「情熱よ、どこへ行った」で瀬戸内寂聴さん(作家・僧侶)、「草や木や風の声」で黒田杏子さん(俳人)、「稲妻のごとく」で山下洋輔氏(ジャズピアニスト)、「出たとこ勝負の潔さ」でタモリ氏(タレント)、「極微という宇宙」で坂田明氏(サックス奏者)などなど、実に多士済済で魅力的な人たちであり、テーマではないだろうか。

そうかといって堀さんの対人関係の要諦は独特である。親しそうに見えたとしても、馴れはしないという姿勢が一貫しているのだ。

《本当のことをいうとき、相手を傷つけないでいえるようなセンスのある人は、会話の達人です。そういう方に惹かれますが、私は馴れ馴れしくはいたしません。群れない、好かれないことをモットーにしております。

知り合いは沢山おりますが、友だちではございません。付き合いは水のように淡く、見え隠れがいい関係ですね。師も弟子も持たず、とぼとぼと一人歩き続けてまいりましたが、いつの間にか似たものが自然に集まるのが面白いですね。》と書いている。類は友を呼ぶ、とはよくいったものである。

堀さんと坂田明さんの対談現場で

ギネス世界記録を更新中の人気番組「徹子の部屋」の背景には、黒柳さんをモデルに堀さんが描いた気高いアフガン女性の絵が飾られている。しかし、実際にお会いし、お話したインパクトにはかなわない。僕はホテル・グランドパレスで行われた、堀文子さんと坂田明さんとのミジンコ対談「極微という宇宙」の現場に立ち会い、敬愛する堀さんとお話をすることができた。そのことをとても幸せに思っている。つくづく、惜しい方を亡くしたものである。衷心より、ご冥福をお祈りしたい。

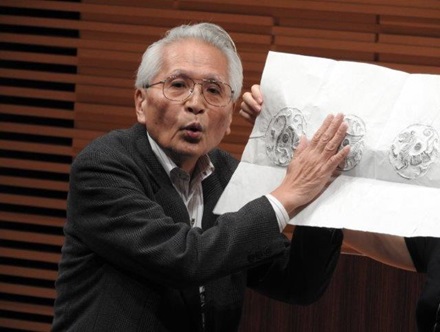

2019.02.26 小池邦夫さん 絵手紙講師を前に講演中の小池邦夫さん

・久し振りに小池邦夫さんについて書いてみたい。きっかけがある。実は、「あいつ今何してる?」というテレビ朝日(毎週水曜日、午後7時から)があり、9歳の絵手紙天才少女・山路智恵さんが登場していた。この智恵さんが初めて絵手紙をかいたのが、小池邦夫さん宛てのものだった。智恵さんの母堂が絵手紙を小池さんに師事しており、智恵さんが私もかきたいと始めたのだ。智恵さんは小学校入学と同時に、小池さんを受け手として毎日、絵手紙をかき始める。最初は、マジックで絵本の中の絵を真似てかいたりしていたが、筆を使うようになり、だんだん個性も際立ってきた。言葉がいいし、絵にも迫力が出た。作品も葉書サイズで収まらず、大きくなっていく。小池さんは、塾の講師などもしたことがあるが、生徒の才能を見出し、そして引き出すのがうまい。だからこそ智恵さんも、絵手紙を毎日小池さんに宛ててかいて、1000日、2000日と続けることができたのである。簡単に1000日、2000日というが、六年間かき続けたわけで、とんでもないロングランである。ちなみに『智恵の絵手紙1000日』『もしもーし小池先生 絵手紙2000日』ともに、単行本になっている。

・小池さんは、智恵ちゃんもそうだが、ちょっと惰性に流されているなと感じたり、ぐんと腕を上げたと感じた時など、節目節目に直筆の絵手紙をくれる。励ましであったり、お褒めの手紙だったりする。もらった側は嬉しいから、それを励みにまた頑張れるのである。実は智恵さんは、僕もよく知っている。平成12(2000)年の4月号から翌、平成13(2001)年の3月号まで、月刊『清流』に絵手紙の連載をしてもらったことがあるのだ。ナスやミョウガ、サンマや毛ガニなど、季節の野菜や魚介類などの絵に言葉が添えられていた。『清流』読者は中年以上の主婦が多く、絵手紙を楽しむ層とリンクしたので連載は好評を博した。現在、智恵さんは37歳になっている。今も絵手紙を続けている。2020年の「東京オリンピック・パラリンピック」に向け、外国人に東京の魅力を知ってもらうため、東京の見どころ100景を絵手紙にかいているとか。半紙程度の小さなものではない。畳2畳で一つの風景だから、大作ばかりである。小池さんの絵手紙精神でもあるのだが、どんな大きな作品でも、下絵はかかずにいきなり本番である。一気呵成にかききる。これが絵に迫力を生み、線にも緊張感が生まれる。豪雪地帯で知られる長野県栄村に、山路智恵絵手紙美術館があり、智恵さんは、そこの館長も務めている。小池さんの教え子がなんとも大きく育ってくれたものである。才能を見出し開花させた小池さんに拍手を送りたい。

余談だが、小池さんは40歳過ぎまで、塾で国語を教えていた。教科書通りに教えないから、父母から陰口を叩かれたこともあったらしい。しかし、塾の名声を上げることが起こった。小池さんの教え子が東大に入学したのである。国語力を高めるその方法を聞いて僕は驚いた。なんと小学生の生徒に毎日、自分の家で取っている新聞をスクラップさせた。朝日新聞なら「天声人語」、読売新聞なら「編集手帳」、産経新聞なら「産経抄」を一字一句たがえず毎日筆写をし、疑問点があった場合には、当該新聞社宛に投書をさせた。高学年とはいえ小学生である。習ってない漢字もあるし、難しい言い回しもある。が、とにかく毎日続けさせたのだ。確かにこれなら国語力はつきそうだ。思わぬ副産物も生んだ。というのは朝日新聞の天声人語氏が投書には大いに感動したらしい。しっかり読み込み、わからない点を質問してくるのだから。可愛い手紙がちょくちょく届くことになる。天声人語氏は、小池さんが依頼をしたところ、無報酬で塾を訪れ、2時間ほど講演してくれたそうだ。実にいい話ではないか。

小池さんの個展会場でツーショット

弊社刊行の2冊

・小池さんが、銀座・鳩居堂で個展をされていた時は、必ず見に行っていたのだが止めてしまわれたので、ここ数年お会いできていなかった。小池さんには弊社も大変お世話になった。刊行された小池さんの絵手紙関連本も十数冊にはなろうか。なんとか絵手紙コーナーを書店に設けたいの気持ちはあったが、残念ながら夢に終わった。小池さんが住む狛江市は、絵手紙発祥の地として知られる。小池さんの住まいは僕のマンションとごく近い。隣り組のようなものだ。昨年、『小池邦夫の絵手紙集 自分で光れ』が日本絵手紙協会から刊行された。小池さんの初期の絵手紙中心に編まれたもので、見ていて感慨深いものがある。37歳の時、季刊『銀花』に挿入するため、1年で6万枚の絵手紙をかきあげたが、その夜に最愛の妻・芙美子さんが天に召される。

失意のどん底に落ちた小池さんは、半年間でたった31枚しか絵手紙をかけなかった。その血反吐を吐くようにしてかいた絵手紙を、小池さんは食べるために個展で売ろうとした。1枚たった2000円である。中学時代から親友の正岡千年さんは、作品がバラバラに散逸してしまうからと止めたそうだ。すると小池さんは、「わしゃあ百姓の出だ。人参や大根を売るのとおんなじだから売る」という。正岡千年さんは真の友である。個展初日に、この31枚すべてを買い取り、無くさないよう封筒に入れた。それを30年間持っていた。それを2010年の「絵手紙の日」が制定された日、亡き芙美子さんの教え子でもある今の奥さんの恭子さんに「記念だから」と渡したのである。小池さんの絵手紙の名キャッチャー、その正岡千年さんの本も出させて頂いた。小池さんとの50年間の友情がにじみ出ている本である。絵手紙はいいキャッチャーがいるから楽しいのだ。世界でたった1枚しかない絵手紙が届く。もらう側も、心がときめくはずである。

名キャッチャー正岡千年さんの著書

・名キャッチャーといえば、小池さんは日本絵手紙協会の新企画として「自分で光れ」をテーマに1年間絵手紙をかき続けようと提案している。具体的には挑戦したい人は、絵手紙を受け取ってくれるキャッチャーを決め、日本絵手紙協会にエントリーするのである。エントリーすると「エントリー証」が届く。そしてキャッチャー役に宛てて、毎日かき続けるのである。小池さんはこの企画への参加者を50―60人くらいと予想したらしいが、実際は2月下旬の時点ですでに1000人を優に超えたという。5月まで募集されるというから、最終的には2000人を超すかもしれない。凄いパワーである。1年間かき続けて、達成報告書を提出すると、「小池邦夫のオリジナル達成証」がプレゼントされるという。小池さんは過去に1年間かき続けた人たち、また小池さんご自身の経験からして、1年間休まずにかき続ければ、相当、絵手紙に飛躍が認められると確信している。第二、第三の山路智恵さんも出てくるかもしれない

小池さんが提唱した絵手紙精神「ヘタでいい、ヘタがいい」を見たり聞いたりしたことがあるかも知れない。実は僕もリハビリの一環として絵手紙に挑戦したことがある。いくら「ヘタでいい、ヘタがいい」といわれても、なかなか思い通りにはいかない。絵手紙にはお手本がない。自分で考えて描くしかない。小池さんはいう。「手本に頼ると一生、頼らないとかけない。それより、自分のヘタさに頼るほうがいい。そのヘタさに味があるのだから」と。人間にはつまらぬ見栄がある。上手にかきたい、褒められたいなどと邪念が湧いてくる。小池さんは、上手になったらつまらないという。その人のその人らしさ、味が出ればそれでいいという。僕はその言葉に励まされた気がして、気持ちが軽くなったことを覚えている。

・小池さんは、群馬県の上武大学で絵手紙を教えている。「手がき文化研究所」が学内にあり、その所長が小池さんなのだ。顧問には理事長の澁谷朋子さんが就任し、絵手紙の普及、手がき文化の調査・研究をしている。小池さんは、「直筆文化を廃れさせてはならぬ」の気持ちから引き受けたという。その成果が上武大学の「絵手紙ギャラリー&ミュージアム」開設で実を稔らせた。開設にあたり、上武大学理事長の澁谷朋子さんはこう書いている。

《「絵手紙ギャラリー&ミュージアム」を開設しました。小池邦夫先生の絵手紙を習い始めて22年、大学の美術の時間に絵手紙を導入し7年になりました。学生は絵手紙を楽しみ真剣に取り組んでいます。デジタル全盛の流れに逆らい手でかく喜びを味わう学生の姿を見て、手がき文化の大切さを教えられました。学生たちの絵手紙、地域の皆様の絵手紙、また小池先生の絵手紙などを展示し、皆様に見て頂きたいと考えました。》

理事長の澁谷朋子さんは、昭和19年、群馬県生まれ。昭和42年、北里大学を卒業。昭和43年、日展評議員・徳野大空氏に書道を、深谷徹氏に油絵を学ぶ。平成4年、小池さんの絵手紙に出会い師事したのである。

小池さんの書になる看板

実は上武大学には硬式野球部員が230人いる。かなりの大所帯である。その全員が絵手紙を習っているという。そして、なんと絵手紙を習い始めて4年目、その硬式野球部が「第62回全日本大学野球選手権大会」で初優勝を飾った。実力はもちろん、歴史と伝統のある東京六大学野球連盟や東都大学野球連盟の代表校も出場している中で快挙といえる。硬式野球部監督は絵手紙を学んだことが大きかったと小池さんに謝意を伝えたという。小池さんは、飛躍し過ぎではないかと笑ったが、僕は一理ある気がする。というのも、絵手紙は自分をとことん見つめ直す手段として格好のツールだ。自分をどう発信すればいいか、個性を伸ばすにはどうしたらいいか、更には受け取った相手はどう思うかなど、精神的に成長を図る格好のツールなのだ。特にピッチャーとキャッチャーがお互い絵手紙交換を続ければ、以心伝心に極めて有用ではないか。現在、大学日本一になった野球部にあやかろうと、サッカー部員、駅伝部員も参加、運動部の男性陣だけでも400人超が絵手紙を学んでいるという。絵手紙を出す相手は、圧倒的に両親が多いとか。大学に通う息子から両親に絵手紙が届く。普通では考えられない。親は大喜びである。家族の絆も強まっていいことづくめである。小池さんの絵手紙が根付き、芽吹きつつある。今後が実に楽しみである。

2019.01.25 小山明子さん

・女優の小山明子さんから年賀状をいただいた。新春のご挨拶が書かれた後に、小山さんがテレビ出演される放映予定が達筆でしたためられていた。それによると1月9日に『昭和偉人伝』がBS朝日系で、2月5日にはテレビ朝日系の『徹子の部屋』に出演される予定だという。僕は早速、見逃さないようにビデオ録画をセットしておいた。その後、しばらくして小山さんから、『徹子の部屋』の放送予定日が1月21日に早まったとのお知らせが届いた。僕は2月の一口メモで小山明子さんについて書こうと思ったが、今号に繰り上げることにした。印象が鮮明なうちに書いておきたいと思ったからだ。

『徹子の部屋』、放送日変更を伝える葉書

・小山明子さんには、月刊『清流』に長く連載エッセイをお願いした。女優時代からのファンも多い上に、講演先などで月刊『清流』の定期購読を薦めてくださったこともあり、購読者数を随分増やしてもらったらしい。連載エッセイを元に、『しあわせ日和 大島渚と歩んだ五十年』(2010年)、『女として、女優として』(2011年)の2冊を刊行させていただいた。この本は話題にもなり、販売実績もよかったが、実は病院経営されていた小山さんの兄上には、何度もまとまった冊数を購入していただいた。大島渚監督の著になる単行本未収録のエッセイ集『わが封殺せしリリシズム』(2011年)も刊行になったが、これにも大いに感謝している。

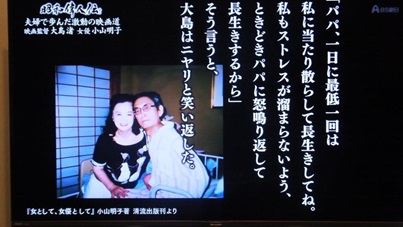

・1月21日の『徹子の部屋』には、次男の大島新さんと出演された。新さんは、1969年生まれの49歳。早稲田大学文学部を卒業後、フジテレビに入社。「NONFIX」「ザ・ノンフィクション」などドキュメンタリー番組のディレクターを務めた。1999年、フジテレビを退社しフリーランスとなり、現在は、株式会社ネツゲンの代表取締役だ。驚いたことに小山さんはお洒落な杖をついていた。小山さんは、今年84歳になるが、昨年、転倒して尾骶骨の剥離骨折をされた。さらに心臓手術もされたとか。この番組の中でも少し触れられたが、長男の大島武さんは経営学者で、東京工芸大学芸術学部教授である。新さんによれば、2017年9月に行われた小山さんの乳癌の手術、そして、昨年の心臓手術など、いずれも術後に知らされたという。新さんは「いかにも母らしい」と苦笑されていたが、我がことは自ら決するという性格、いかにも小山さんらしいと僕は思った。

・心臓手術について小山さんは、大したことはなかったとお話されていたが、体力的にも覚悟が必要だったのではないかと推察する。可笑しかったのは、二人の息子さんは立派に活躍されているのに、小山さんからは多少不満があるらしい。女の子のほうがよかったというのだ。というのも、男の子は聞く耳を持たないという。女の子であれば、話し相手にもなるし、相談にも乗ってもらいやすいということらしい。新さんはこの発言にも苦笑していた。でも僕は、この下りを見ていて、心の裡をフランクに言い合える、とてもいい親子関係だと思った。男の子は頼りにならないどころではない。小山さんも認めていたが、大島監督の葬儀の際は、息子さんたちは大いに役に立った。それほど八面六臂の活躍ぶりだったとか。監督の七回忌だというが、介護は言葉では言い表されないほどの過酷さだったようだ。介護ウツになり、自殺を考えるまで追い詰められたこともあったのだ。

弊社刊の2冊

・1月9日に放映された『昭和偉人伝』は、僕が知らなかった事もあり、興味深く見させていただいた。大島監督と小山明子さんの波乱万丈な映画人生と、夫婦愛の軌跡をたどるドキュメンタリーだ。戦後の映画界に現われた大島監督は、数々の傑作を手掛け、日本映画の黄金時代に名を連ねたお一人。小山明子さんもまた、女優として第一線で活躍してきた。大島監督は、6歳の時に父親が急死し、母親の実家がある京都へ移り住む。苦学して京都大学に入学。学生運動に情熱を傾ける一方、劇団を立ち上げ、演劇活動にもいそしんだ。大学卒業後は、松竹へ入社し、異例の若さで映画監督デビューを果たす。翌年には、『青春残酷物語』『太陽の墓場』が立て続けにヒット。時代背景や世相の暗部を抉り出し、話題を一身に集めた。ヒットをきっかけに、篠田正浩、吉田喜重らと共に“松竹ヌーベルバーグ”の旗手として人口に膾炙することになる。

・一方、小山明子さんは、神奈川県立鶴見高等学校卒業後、ファッションショーに出演し『家庭よみうり』のカバーガールがきっかけで、スカウトされ松竹入りした。1955年(昭和30年)に松竹映画『ママ横をむいてて』で女優デビュー。当時、松竹の助監督だった大島渚と仕事を通じて知り合い1960年(昭和35年)に結婚する。小山さんの芸達者ぶりは僕の記憶に新しい。花登筺原作のテレビドラマ『道頓堀』(1968年)では、往年の浪速情緒あふれる大阪の女性を演じ、1976年(昭和51年)放送のテレビドラマ『あかんたれ』でも、明治・大正期に格式の厳しかった大阪船場の成田屋のご寮はん(お久)を演じて注目を集めた。1978年(昭和53年)には『続あかんたれ』が製作されたが、前作同様にご寮はん役を演じている。

『日本の夜と霧』のポスター

・大島監督がメガホンを取り、小山明子さんも出演した1960年製作の『日本の夜と霧』は、当時の社会情勢を反映した意欲作だった。しかし、公開からわずか4日で上映が打ち切られた。その余波で、晴れの結婚式の祝辞は、松竹への呪詛が相次ぎ、台無しになってしまったという。松竹との関係はその後泥沼化、大島監督は独立を決意し、小山さんもその後を追う。松竹を辞めた2人は、プロダクションを設立するも業界からは干されてしまう。独立の直前に結婚した2人の門出は、経済的にも困窮し波乱の幕開けとなった。

弊社のクレジットを観てほしい

この番組、弊社の広告になっている

・その後、息を吹き返した大島監督は、1971年、『儀式』で「キネマ旬報」の第1位にランクインし評価を高めていく。「阿部定事件」を題材に、男女の愛欲の極限を描いた『愛のコリーダ』で世の話題をさらうと、1978年には、『愛の亡霊』でカンヌ国際映画祭の監督賞を獲得。かつて5年間で360通に及んだ小山明子さんとの手紙の中で、世界に通用する映画監督となってカンヌ映画祭へ連れて行くと誓った監督が、ついに世界にその名を轟かせることになった。さらに、1983年公開の『戦場のメリークリスマス』では、ビートたけしや坂本龍一、デビッド・ボウイなど異色のキャスティングで話題を呼んだ。初めて映画音楽を担当した坂本龍一は、英国アカデミー賞作曲賞を受賞している。

・好事魔多しとはよくいったもの。大島監督がイギリス・ロンドンの空港で脳出血に見舞われたのは、1996年のことであった。余談だが、僕が第1回目の脳出血で倒れたのも、1996年のこと。だから僕は勝手に大島監督を戦友だと思い、親しみを感じていた。話を戻そう。仕事中だった小山さんは、すぐに駆け付けられず自分を責めた。女優を休業し、先行きの不安を抱えて献身的に介護を続けた。やがて後遺症は残ったものの、復帰を果たした大島監督は、映画『御法度』を制作する。カンヌ映画祭で『御法度』は高い評価を受け、平穏な日々が訪れると思った矢先、再び病に倒れてしまう。

・2013年(平成25年)1月15日、大島監督は肺炎により80歳で死去する。奇しくも小山さんの18年ぶりの舞台出演となった「女のほむら」初日の前日であったため、最期を看取ることが叶った。舞台への出演は監督も知っており、応援していたという。 17年間という長年に渡った介護の末であった。小山さんは大島監督の亡くなった翌日も、気丈に舞台の主役を務めた。舞台終わりのインタビューでは、時折涙で声を詰まらせながらも、亡き夫に対して「ご苦労さまでした。もう何も悔いはありません」と応えている。葬儀では喪主を務め、数多くの参列者へ感謝の言葉を述べた。

・一人の妻として介護に専念できたのは、偶然、新聞広告で見つけた一冊の本のおかげという。ドイツの哲学者で神父のアルフォンス・デーケンの『よく生き よく笑い よき死と出会う』で、中に出てくる「手放す心」という言葉が心に響いたのだ。監督も女優もない。一人の人間として、身体の不自由な夫を支えていくだけ。女優には代わりがいるが、妻は自分一人だけと思えるようになった。これまで見えなかったことに気付き、感謝の気持ちが込み上げてきたという。17年は監督のために生きた小山さん、未亡人になれば、一人でどう生きるかを考えなければならない。自分の生きた証しを残したいと思うようになったというのは、僕も理解できる。小山さん自身、乳癌になり、心臓の病を患い、人間なんていつどうなるか分からない、と肝に銘じたのである。

・小山さんは、自分が認知症になった場合のことまで、二人の息子さんに伝えてあるという。「ある日突然、『あなたはだあれ』と言ったとしても、私の心は生きているからね。『大好きだよ』といって手を握ってちょうだい」。そして施設の入るよう手配をしてほしい、と。小山さんは、家で監督を看取ったが、その大変さを息子夫婦には味わわせたくない親心が透けて見える。だから自分が認知症になったら、介護の専門施設に入れてほしいというのだ。そのための費用は用意してある。ただし、「入れっ放しにしないでね」というのが小山さんらしい。見舞いには、好きな花やチョコレートを所望するとともに、好きな音楽もかけて、と要求済みだとか。人工呼吸器や胃ろうなどの延命治療も勿論希望していない。

・大島監督の部屋は今も当時のままという。「毎朝ご飯をあげたり、お花をあげたり、いろんなことを報告したりしています。映画監督だったので、作品に関連し、何かにつけて、いろんなことを思い出させてくれます。その意味で彼は私の心の中に生きています」。しみじみと夫婦愛の深さが伝わってくる。残りの人生をよりよく生きるため、葬儀や墓、遺言や遺産相続などまで元気なうちに準備する。見事なまでの小山さんの終活である。これからは、人のために役立つ生き方をしたいという。東日本大震災で福島の人たちを支援する「未来・連福プロジェクト」へ参加したのもその一つ。聞けば、「ローマの休日」が大好きで、オードリー・ヘプバーンの大ファン。ある時、彼女がアフリカ難民の子どもと一緒に写っている写真を見てショックを受けた。女優を辞め社会支援活動をしていたオードリーは、顔がしわだらけで、かつての面影はなかった。しかし、とてもいい笑顔で、「大女優だった人が、こういう生き方ができるんだ」と衝撃だったという。小山さんはわが道を切り開いて貫く方である。これからも、僕は陰ながら応援したいと思っている。

2018.12.18 我が敬愛する野見山暁治さん 野見山さんと僕

「こころの五手箱」――画家・野見山暁治(日本経済新聞・夕刊、12月3日から7日まで)

・洋画家・野見山暁治さんについては、僕自身の思い入れも強く、この欄に最も多く登場して頂いた。今年も1月号は「野見山暁治さん」から始まっている。掉尾を飾る12月号が再び「野見山暁治さん」となるわけだ。野見山さんは、御年98歳になられる。軽い脳梗塞を患ったとの話も漏れ聞こえてきたが、すでに元気にお仕事を再開されている。野見山さんの文章のうまさについては、日本エッセイスト・クラブ賞を受賞した『四百字のデッサン』(河出文庫)などでも証明済みであるが、先日も日本経済新聞(12月3日から7日まで。各夕刊)の「こころの五手箱」の連載エッセイは楽しみに読ませて頂いた。野見山さんらしい軽妙洒脱なタッチで書かれていた。

この中の12月5日付けコラムで、明治生まれのフランス文化研究者・椎名其二さんについてお書きになられている。椎名さんといえば、僕は大学時代、直接ご本人にフランス語や文化、生き方等を教えて頂いただけに懐かしさが込み上げた。椎名さんが71歳、僕は大学一年生で18歳であった。生活は窮乏状態だったが、「アミチエ(友情)は大いに受けるが、モノとかカネの援助は要らない」を信条とし、毅然として清貧の道を歩んだ方だった。

・野見山さんのパリ留学は31歳のときである。パリに着いた1952年から、椎名さんが亡くなる75歳まで、ほぼ10年間のお付き合いだったという。野見山さんの若かりし頃は、画家であれば、ほとんどみんながパリに行きたいと思っていた。日本国内では、本物の絵を見る機会がほとんどなかったこともある。しかし、そう簡単には行けなかった。外務省に行ってパスポートを申請しようとすると、絵描きには出さないと断られたという。日本は貧乏国家であり、外貨を少ししか持っていなかったからである。新聞社の特派員、文部省からの研究派遣でもないと行けなかった。

野見山さんは、奥さんの陽子さんが見つけた新聞に「フランス私費留学生募集」の記事を見つけ、審査に通った後、長男として遺産を前倒しで欲しいと親を説得し、ようやくパリ留学を果たしたという。留学時代、野見山さんは、仲間から“プティ椎名”というあだ名を付けられた。椎名さんの生き方に惚れ、影響を受け過ぎていたから、そんなあだ名を付けられたのである。

椎名さんの住まいは、サン・シュルピス教会近くの、職人の仕事場が連なる倉庫の奥、半地下の棲家だった。部屋には製本機が1台置かれ、椎名さんは、革張りの製本をする仕事で糊口をしのいでいたのである。野見山さんはこの夕刊のコラムで、その頃の椎名さんの人となりを軽妙洒脱な文章で描いているが、スンナリと伝わってくる。例えば、こんな下りがある。

……(椎名さんは)赤貧洗うがごとしの生活だが、わずかな金が入ると僕らを誘って食肉店へ行く。しばらくぶりの上等な肉を手にすると店のおやじに軽口をたたく。椎名さんがステッキを持ちあげ、ゆっくりと指し示す。あの肉が最高だ。“二等の肉を寄越こしたな。そっちのもっと上等な肉……なんだ君の女房だ”……

この描写のなんと見事なことだろう。椎名さんはご機嫌なときには、よくこんな軽口を叩いたものだった。僕は椎名さんを直接知るだけにイメージも湧き、思わず吹き出しそうになった。ユーモア好きだった椎名さんは、『Le Rire』(笑うという意味)の雑誌を集めていて、何冊かをまとめて、革張りの本にしていたほど。椎名さんは、最後にこの本を譲ってくれた。お蔭で挿絵を眺めているだけで人物でも風景でも絵の発想が浮かんでくると野見山さんが言う。

椎名其二さんと僕(1958年の頃)

・12月7日付けの日経新聞コラムでは、野見山さんの個展会場でよく見かけるあるものが出てくる。ご本人が「ずっと後になって、衣類をたたきつけて洗濯するアフリカの道具なのだと聞かされたが、僕にとって用途はどうでもよかった。形が生き物のようで、今にも起き上がって歩きだしそう」だと思ったからと書いている。なるほど生き物のような佇まいに惹かれた、という野見山さんの感性には驚かされた。「僕はモノにも人にも、あまり愛着を持たない。戦争の影響というわけではないが、どこか愛情が薄い気がするのだ」と自身を振り返っている。これまでのお付き合いからして、僕も野見山さんは、そういうものには恬淡としているように思う。

・ここで椎名其二さんをご存じでない人のために、略歴をご紹介しておく。明治20(1887)年の生まれ、昭和37(1962)年にお亡くなりになった。美人の産地で知られる秋田県仙北郡角館町のご出身。早稲田大学文学部を中退し、ミズーリ州立大学新聞科を卒業した。セントルイス、ボストンなどで記者生活の後、大正3年に渡仏。社会学者のポール・ルクリュと出会い、その学僕としてアナーキズムの洗礼を受ける。南フランスを放浪中、マリー・ドルバルと結婚。第1次世界大戦中はパリの火薬工場で働き、大正11年妻子とともに帰国した。早稲田大学で教鞭をとり、ファーブルの『昆虫記』を翻訳している。

昭和2年に再び渡仏し、以後、30年間をパリで過ごす。第2次大戦後は製本業を営み、パリ市民から親しまれた。昭和32年10月、日本に帰り『中央公論』に「自由に焦れて在仏40年」「パリで知った黒岩涙香」「石川三四郎のこと」などを書き、「声」に農民作家エミール・ギヨマンその他を発表、ラクロアの『出世しない秘訣』(ジャン=ポール・ラクロワ作、椎名其二訳、理論社刊、1959年)を翻訳して話題となった。しかし日本は肌に合わず、昭和35年12月、またフランスへ戻り、ルクリュ家で余生を送った。

懐かしの長島葡萄房で、野見山さんとツーショット

・フランスへ戻りと簡単に書いてしまったが、これがなかなか大変だった。類い稀な知性とユーモアに溢れた椎名老人が、翻訳印税を手にしたとはいえ、他に確たる収入もない。日本での生活も楽ではなかった。だからフランスに帰る旅費を工面するなど、できるはずもなかった。その頃、野見山さんは37歳になっていて、パリに住み絵を描いていた。椎名さんの窮状を見かねた野見山さんが、助け舟を出す。自分が描いた絵を売って、旅費の足しにと考えたのである。その時点で僕は、まだ野見山さんとお会いしたことはなかった。野見山さんの絵を1点購入し、いくばくかの旅費を負担しただけだった。その後、野見山さんは、1964年にフランスから日本に帰国された。そして、詳しい日時は忘れてしまったが、ようやくこの義侠心に厚い気骨の画家にお会いできた。このことは僕の人生にとって、望外の幸せだったというしかない。

・実は、野見山さんから、堀江敏幸氏のエッセイ『傍らにいた人』(日本経済新聞社刊)挿絵――「野見山暁治カット展」のご案内を頂いたので、臼井君と出掛けることにした。場所は表参道沿いにある「表参道ヒルズ同潤館302」とある。なんとお洒落な場所で、と感心した。そういえば、野見山さんは、東京メトロ・明治神宮前駅(原宿)交差点口に向かう駅構内に『いつかは会える』と題した大きなステンドグラスの壁画を描いている。このステンドグラスの絵は、87歳にして初めて挑戦したものだった。昨年も、故郷の炭鉱町・福岡県飯塚市の新庁舎正面玄関横に、やはり大きなステンドグラスの絵を描いている。小さい頃は、日が暮れるまでぼた山で遊び、煤で真っ黒な川で泳いでいたという。この絵はそんな野見山さんなりの炭鉱町をイメージして描いたものだというが、それにしても大作である。百歳を間近にしてこのバイタリティには脱帽するしかない。

堀江敏幸著『傍らにいた人』(日本経済新聞社刊)

野見山さんの個展会場である洒落た「ギャラリー412」の入口

・さて、個展会場であるが、新聞掲載のカットが四方の壁に所狭しと並んでいる。金曜日にも関わらず、初日とあって野見山ファンが多く詰めかけていた。著書も何冊か平積みされ、販売されていた。僕がいつも感心するのは、野見山さんのタイトル付けである。カットの小品につけられた題名が、実にお上手なのだ。抽象画風の絵なのに、タイトルと絵がピタリとマッチしているように思えるのだ。例えば「風景のような」「誘われただけ」「言いたいことばかり」といった魅力的なタイトル。カットも不思議なものが多いが、タイトルにも大いにそそられるのである。僕は日本経済新聞連載時に、照らし合わせて見ていたわけではないので分からないのだが、内容と面白くリンクさせて描かれていたものであろう。

個展の会場風景

・野見山さんは、これまでも社会的意義のある活動をしてこられた。昨年、長野県上田市の戦没画学生慰霊美術館「無言館」で毎年開かれてきた画学生をしのぶ「無言忌」が、6月4日の20回目をもって最後となった。最後とあって、通常の3倍もの出席者があったらしい。とにかく戦没画学生の親族・関係者も高齢化しているので、仕方がないことであった。これまで携わってきた窪島誠一郎さんと野見山さんには、本当にご苦労様でしたと言いたい。

・最後に、野見山暁治財団(理事長・窪島誠一郎)の公式ホームページを覗いてみると、近況が公表されていた。現在、連載中のエッセイが2本ある。『美術の窓 』(生活の友社刊)に「アトリエ日記」を、『こころ』(平凡社刊) に「記憶のなかの人」が連載中だという。また、新刊予定では、野見山さんが絵を描いた『新美南吉 絵童話集』(星の環会刊)の発売が近々予定されているとか。まだまだ意気軒高であり、精力的に走り続けている野見山さん。まさに僕にとって、仰ぎ見続ける大先輩といえよう。否、東京藝術大学名誉教授、文化功労者、文化勲章受章の方に「大先輩」と言うのは、あまりも礼儀知らずだが、野見山さんだったら、許してくれると思う。

2018.11.29 山内邦雄さん、田村紀男さん、佐藤徹郎さん ●山内邦雄さん

・11月某日、僕の小学・中学校の同級生であった方から論文(小冊子)と書状をいただいた。この論文に目を通して見ると、ここ8年来、山内さんが慶応義塾大学大学院で西洋史を勉強され、その成果をまとめたものだった。慶応三田史学会の研究誌『史学』(第87巻第4号、平成30年9月刊)で掲載されたもので、タイトルは『16世紀前半におけるフランス王国財政の転機――財務官僚ジャック・ドゥ・ボーヌの事例を通して――』となっている。興味を引かれたものの、僕が詳しい世紀の話ではなかった。中学校の同級会で山内さんと会った時は、通り一遍の話しかしていない。山内さんは定年まで、みずほ銀行パリ支店に駐在し、その後、縁故の企業で働いていたことは知っていた。そして70歳を期して仕事を終え、人生の総仕上げとして好きな学問に邁進されたのであろう。今回、78歳にして、慶応三田史学会で論文として集大成したのだ。僕としては、山内さんの不屈の向学心、自己研鑽、その生き方に「あっぱれ!」という誉め言葉しか浮かばなかった。

・早速、その論文だが、浅学菲才の上に僕が得意とする世紀の話ではないので、ほんのさわりだけに留めおくことにする。

16世紀前半→フランス王国財政→財務官僚ジャック・ドゥ・ボーヌを紹介したい。まず、冒頭の《1527年8月12日、元王国財務責任者ジャック・ドゥ・ボーヌ(1452―1527)がパリ・モンフォーコン刑場で絞首刑に処せられた。国王や王太后の信頼を得て、平民出身ながらサンブランセ卿という地位まで賜った彼の処刑は、フランス社会に大きな反響を呼んだ》という文章が目を引いた。論文の冒頭に、これから扱う主人公が亡くなったことから始めている。導入部の見事な掴みである。

彼を死刑に追い込んだものは何であったのか、それが、山内さんの論文では、《第1章で研究史を概観し、第2章で中世の枠組みを残すフランソワ1世治世初期の財政制度を考察した後、第3章でジャック・ドゥ・ボーヌの上昇と財務官僚としての活躍を取り上げ、第4章で彼の失脚と背景、さらに裁判を分析する》構成を採用している。全体像を俯瞰して、読者が分かりやすい章立てになっている。

・この後、山内さんの論文は、ジャック・ドゥ・ボーヌの生涯を通して、フランソワ1世治世初期のフランス王国財政の変化を詳細に論じた。彼は何故、極刑に処せられたのだろうか。当時のフランソワ1世が置かれた状況が、大きく影響していたと考えられる。《フランソワ1世にとり、豊富な軍事費を持つためには、財源の拡大だけでなく、横領・不正の疑いのある財務官僚を追放して、新しい財務官僚を構築することが急務であり、制度改革を徹底するためには、ジャック・ドゥ・ボーヌの処刑が妥当と考えた……云々》

論文中から興味深い段落を紹介してみよう。

《それではリヨンの銀行家のフランス国王向け融資残高はどの程度あったのだろうか。1522年2月末王令にあるジャック・ドゥ・ボーヌへの債務157万リーヴルが一つの指標となろう。……この中には60万リーヴルの国王のナポリ資金と王太后の個人資金10万リーヴルが含まれているので、純債務額は87万リーヴルとなる。……この金額はリヨンの銀行家の国王与信限度に近づきつつあったのではないだろうか。王の返済遅延により、銀行家自身の資金繰りも悪化し経営は苦しくなっていた。加えてピコッカの敗戦は、フランス王国に対する彼らの見方を変え、国王に対する融資態度を慎重にさせていた。かくして王の変わりやすい外国人施策、寄付金の延滞、限度額に近い債務残高、敗戦による国王与信への危惧は、1523年以降リヨンのフィレンツェ人銀行家の融資を停止させたのである》――

・この他にも、まだまだ興味深い話が出てくるが、ここで引用するには長過ぎるので、ひとまず終わりにしたい。いずれにせよ、いずこも国王に忠実な財務官僚だったがゆえに責任がのしかかり、結局は、詰め腹を切らされる羽目になっている。歴史は繰り返される、としかいいようがない。

山内さんの論文は、僕にとって大いなる刺戟となり、今から60年ほど前、僕も大学で勉学に励んでいた頃のことを思い出した。僕は早稲田大学のゼミで、増田富寿教授の指導を受けていた。増田先生は英独仏露の四か国語に堪能だった。卒論は、「世紀は問わず、外国の文献を使って、各々、興味を惹く経済史を論ぜよ」との課題だった。僕は「18世紀のフランス経済史」を選んだ。ゼミの仲間たちはそれぞれ、ドイツ語やロシア語のテーマを選んだ。だが、4年生の冒頭、増田先生はロシアからの要請で長期的にロシアに滞在を強いられ、ゼミなし、成績もなしの結果になった。僕は卒論にピッタリのアンリ・セーの原書を見つけ、張り切っていたが空回りに終わった。あの時、真剣に勉強していれば、山内さんの論文テーマももっと深く理解できたことだろう。

・山内さんといえば、お嬢さんの山内由紀子さんの翻訳本を、月刊『清流』で取り上げたこともある。その本は、『ひとりヴァイオリンをめぐるフーガ』(テディ・パパヴラミ作、山内由紀子訳、藤原書店刊、2016年)という本だった。アルバニア出身のヴァイオリニストが、共産主義政権下の母国からフランスへ亡命し、小説の翻訳などに活動の場を広げた波乱の半生をつづったものだった。由紀子さんは東京大学教養学部フランス科を卒業後、アメリカに渡り、ニューヨーク州立ファッション工科大学を卒業された才媛である。パリ、ルクセンブルク、ニューヨークで生活したこともあり、今後、そうした生活体験も生かして名翻訳家の道を歩まれるものと確信する。

また、山内邦男さんの兄上は山内太郎さんで、早稲田大学高等学院の僕の2年先輩にあたる。部活で「短歌研究会」に所属し、『蓮華』(れんげ)誌の同人であった。ある時、太郎さんから頂いた『蓮華』誌上に、河出書房の御曹司・河出朋久さんが短歌を詠み、それが掲載されていた。「河出まこと潰れるものか人々よ……」と、河出書房の第1次倒産に際した心情を吐露したものであった。この時、僕は、将来、就職先を考えた場合、出版業界は赤信号とまではいかないにしても、黄色信号が点っているかもしれない、と感じたものだ。

・それから7年の歳月が経ち、僕は就職活動の結果、映画会社と出版社に内定をもらった。しかし迷いに迷い、どちらか決めかねていた。困った末に僕は、内定した2社ともに辞退し、大学院に行きたいと方向転換をしようとしたのだ。すると大学の就職課では、「そのようなことをしたら、今後、早稲田大学の学生を採用はしてくれなくなる。どちらかに決めなさい」と大いに怒られ、結局、出版社のダイヤモンド社を選んだ経緯がある。7年前の高校生の時、出版社を避けたいと思っていたことは、すっかり失念していたのである。

・ 山内邦雄さんは、小・中・高・大学の友だちの中でも、特に好感度が高く、得難い親友だと思っている。そして同級会でお会いした時、山内さんが僕に言った言葉が忘れられない。「今日一日生きているのは、すなわちモーツァルトを聴けることだ」と言ったのだ。大のモーツァルトファンである山内さんは、演奏家も古今東西、モーツァルトの曲想を活かせる演奏家から選びたいと話す。僕もモーツァルトは大好きだが、山内さんのように、注目する演奏家が、新しいCDを出すたび購入して聴き惚れる情熱には、脱帽するしかない。

●田村紀男さん、佐藤徹郎さん

・ダイヤモンド社の社長をされたこともある田村紀男さんがお亡くなりになった。わが社の月刊『清流』で校閲を担当してくれている茂原幸弘さんが、「ダイヤモンド社に赴いた際、社内の提示で知った」と10月11日に伝えてくれたものだ。田村さんは手抜きせずに全力投球の人であり、遊びでも仕事でも、親しい仲間としてともに過ごしてきただけに、ポッカリと胸に風穴が開いたような寂量感に襲われた。

その知らせはこう続いた。「すでにお聞き及びかとも存じますが、ダイヤモンド社元社長の田村紀男さんが、9月25日に急逝されたとのこと。小生は、ダイヤモンド社に赴いた際に、社内の掲示で知りました。写真を添付いたします。そこにある通り、ご葬儀等は既にお身内で済まされたようです。ダイヤモンド社の社員から聞いた話では、田村さんはご自宅で、料理をしようとして、台所に向かって歩いている途中で、突然倒れられたとのこと。小生も田村さんには大変お世話になりましたので、この度のことは本当に驚いております。心より、ご冥福をお祈りいたします」

僕は、びっくりして、ダイヤモンド社で同僚だった佐藤徹郎さんに電話した。徹郎さんも葬儀が済んでから、ご家族からの知らせがあったそうで、葬儀には出ていないという話だった。

・田村さんは昭和15(1940)年、秋田県秋田市の生まれ。秋田高校から早稲田大学を卒業後、ダイヤモンド社に入社した。出版部長、取締役を経て、平成12(2000)年に代表取締役社長になっている。4年後、社長を退任して出版プロデュース業や講演をなさっていた。田村さんの生い立ちでは、直木賞作家の和田芳恵さんの甥筋であることが特筆される。そして、その和田芳恵さんの娘・陽子さんは、田村さんのいとこだが、詩人・筑摩書房取締役の吉岡実さんに嫁いだ。僕は、田村さんと吉岡実さんとの関係をまったく知らずに、吉岡さんとは何回も同席する機会を得た。

その機会は、僕の先輩であった龍野忠久さんや新潮社の『藝術新潮』編集長・山崎省三さんが呼びかけたものだった。構成メンバーとしては、美術評論家・瀧口修造さん、詩人・吉岡実さん、美術評論家・大島辰雄さんがトリオで集まることが多かった。青木画廊の展覧会を観た後、他の銀座の画廊や展覧会、さらに各種イベントに集う時に、よく声をかけられた。コーヒー、食事はもとより、特にお酒が入ると大いに談論風発し、楽しい集まりであった。このメンバーでは、僕だけが若輩者で、可愛がられ、引き立ててもらった。なんという幸せな一時を過ごしたことだろう。

・田村さんは毎月、ダイヤモンド社近くの虎ノ門書房で購入した、『群像』、『文学界』など文芸雑誌を購読されていた。仕事上では経済・経営的なものを扱うので、文芸誌にくつろぎを感じていたと思われる。周りの小説家や詩人といった文学系の濃い血がうずいたのではないか。また、月刊『清流』で創刊号からつい最近まで長く執筆を続けてくれた茶道家・鈴木晧詞さんのことを、30代初めに僕に紹介してくれた。鈴木さんは、日本大学藝術学部を卒業し、和田芳恵さんに師事された。その後、鈴木さんは、曽野綾子さん、三浦朱門さんとの知遇を得ている。

田村さんが社長になって3年後の平成15(2003)年、秋田高校の同窓会で『出版業界事情あれこれ』と題し、講演をされている。このことを僕はインターネットで検索して見た。その同窓会メンバーの中に、弊社からも1冊出させていただいた「若い根っこの会」の加藤日出男さんのお姿を観た。加藤さんは、進学された東京農業大学で「大根おどり」を創案した方だ。

・そして、田村さんはお亡くなりになる4か月前、秋田高校東京同窓会報に特別寄稿として『秋田出身の文学者たち』と題し、文を寄せられた。その中で、新潮社を創業した佐藤義亮氏や中央公論社の名編集者・滝田樗陰氏を取り上げて紹介している。また、秋田出身の女流小説家・矢田津世子さんや山田順子さんにも触れられている。和田芳恵さんの甥だけに、血筋か文章が生き生きとし手慣れた感じを受けた。僕もある時、角館にある「新潮社記念文学館」を訪れ、あの懐かしい椎名其二さんや石川達三さんを紹介するパネルを前にし、しばし立ち止まり、ご冥福を祈ったものだ。

田村さんは仕事もできたが、遊びも仲間を募り、率先して遊んだ。将棋、麻雀、競馬、競輪などに熱中した。毎日のように麻雀をしたが、終電車がなくなると、田村さん、佐藤徹郎さん、僕の3人はタクシーで帰宅した。後には雀荘『樹林』の三郎さんの運転する車で、多摩センター(田村宅)→八王子西武北野台(加登屋宅)→西八王子(佐藤宅)の順で下ろしてもらい、御前様まで遊んだものだ。そして田村さんの段取りで、夏には新潟競馬、福島競馬に、冬は小田原競輪や伊東競輪に出掛けるなど、約10名近い遊び仲間は、徹夜で各種ゲームを楽しんだ。囲碁は佐藤徹郎さんと三枝篤文さんが、あまりにも強くて勝負にならず、田村さんも全員で遊べるゲームを選んだのだろう。遊びの面でも本当に名幹事ぶりが際立っていた。

・その佐藤徹郎さんが、11月の雨がそぼ降る日、わが社を訪ねてくれた。藤木君や臼井君のほかに4名の総勢7名で、中華料理店で昼食を摂ったのだが、その席で徹郎さんの話を聞くことができた。徹郎さんは、ダイヤモンド社の創立80周年記念事業で、『日本の伝統工芸品産業全集』(1991年)という後世に残る、貴重な豪華本を編集担当している。その時、編集や販売の戦略で手伝ってくれたのが田村紀男さんだったという。そのことを懐かしそうに話してくれた。

佐藤徹郎さんと僕

・徹郎さんは農業に対する造詣が深く、第一次産業の衰退に早くから警鐘を鳴らしていた。ダイヤモンド社時代も、「経済誌の専門出版社である弊社が、どうして農業本など出さなければいけないんだ」といった営業からの逆風もなんのその、剛腕とも言えるような力づくで出版したものだった。実際、販売実績が良かったこともあり、営業は沈黙を余儀なくされたのである。

清流出版からも何冊か、農業関連本を出させて頂いた。都合3冊あり、佐藤藤三郎さんの著になる『やまびこ学校ものがたり あの頃こんな教育があった』、星寛治さん著『耕す教育の時代 大地と心を耕す人びと』、山下惣一さん著『農から見た日本 ある農民作家の遺書』である。

・徹郎さんが伝統工芸の豪華本を編集していた頃の僕はといえば、1991年にダイヤモンド社を去り、清流出版の立ち上げに、苦心惨憺していた時期である。出版業界に殴り込んで、旋風を巻き起こしたい、という熱い気持ちを胸に秘めていた。その頃のことが懐かしく思い出される。お蔭で二度、脳出血になり、一命を落とすかと思ったが、右半身不随と言語障害で済んだ。思い通りにはいかず、忸怩たる思いが去来するが、すでに清流出版も四半世紀という歴史を刻んだことになる。僕自身、信じられない思いである。願わくば、志を胸に刻んだ僕の後継者たちが、輝かしい未来を築いていって欲しい、そう心から願ってやまない。

2018.10.26 堤未果(つつみ・みか)さん 堤未果さんが新刊書、『日本が売られる』(幻冬舎新書)を寄贈してくれた。

堤未果さん。12年前の2006年来社時に撮影

宇宙物理学者・佐治晴夫さんとの対談集『人はなぜ、同じ過ちを繰り返すのか?』(清流出版刊)

・新進気鋭の国際ジャーナリスト堤未果さんは、弊社からは1冊、宇宙物理学者・佐治晴夫さんとの対談集『人はなぜ同じ過ちを繰り返すのか?』を出版させて頂いただけなのに、律儀にも新刊が出る度に贈ってくれる。義理がたい人である。この10月に発売されたばかりの、『日本が売られる』(幻冬舎新書)という衝撃的なタイトルの本が届いた。内容も衝撃的だ。日本は水と安全はタダ同然であり、医療と介護は世界でもトップクラスだが、今、その日本を内側から崩壊させんと外資系企業が魔手を伸ばしているというのだ。米国、中国、EUの多国籍企業群というハゲタカどもが、日本を買い漁っている。それは水の利権であり、米であり、豊かな海や森林や農地、国民皆保険に公教育、食の安全から果ては個人情報などまで、日本が誇る貴重な財産が叩き売りされつつあるというのが、この本の趣旨である。

・未果さんは、フェイスブックやツイッターでもタイムリーに情報を発信している。ツイッターのフォロワーはなんと36万4373人となっており、その人気のほどが伝わってくる。ツイッターでのやりとりを読むと分かるのだが、20代、30代の若者が特に熱心にフォローしているようだ。ツイッターから何人かのコメントをご紹介してみよう。

<「日本が売られる」が歩いて行った秋葉原の本屋に無くて、靖国通りを更に歩き神保町の三省堂で発見し購入。近所のカフェで読んでいるが、怒りがふつふつと湧いてくる…。>

<Twitterでご推薦いただいた“日本が売られる”(堤未果・著、幻冬舎新書)を購入しました。「まえがき」からして面白そうです。これからゆっくり読んでみたいです。>

<香港の本屋さんでも売られていたので、すぐに購入しました。呑気に公園で読書してみましたが、読み進めるうちにゾクゾクとしてしまいました。>

<知らぬ間に消費者として、害を被っていたことに驚きを隠せない。あらゆる財がどこから来ているのか、何に繋がっているのか、確かめなければならないと思った。>

<梅田の丸善ジュンク堂で、堤未果さんの最新作「日本が売られる!」を買いました! 友達にも読んでもらいたいので3冊買いました!>

<近くの書店にはなかったので、アマゾンで手に入れようとしたが、品切れで増刷待ちということだった。売れているらしい。>

こうしたコメントを読んで、今どきのベストセラー本は、SNSを介して広がっていくのだと実感した。僕が本づくりをしていたころは、書店営業と新聞広告が販促の主流であったから、隔世の感を抱いたものだ。

・ある日の未果さんのツイッターによれば、大手書店回りをしている。売り場担当者を訪ねて、キャッチの入った販促用色紙を書き、さらに平積み店頭販売用のサイン本を作るためなのだ。その日は池袋に焦点を絞ったらしく、三省堂書店池袋本店、旭屋書店池袋店、ジュンク堂書店池袋本店と精力的に訪問されたようだ。著者自らが書店回りをし、販促に協力する。僕にも経験があるが、出版社にとってこういう著者は、本当に有り難い存在だと思う。それにしても、10月5日に発売されて以来、2週間足らずで5刷だというから素晴らしい売れ行きである。成果は十分に表れている。アマゾンでも人気のようで、ツイッターでコメントがあったように、一時的に品切れを起こしたくらいだ。

・未果さんは、この本の導入部で、脅威は身近なところにあると警告している。大統領に就任して以来、日本の大手マスコミはこぞって、トランプ政権叩きをしてきた。確かにトランプや金正恩といった人物は、誰にもわかりやすい敵に見える。しかし、そればかり目を奪われていると、大切なものを奪ってゆく別のモノの存在を見落としてしまう。木を見て森を見ずの状態であることに、警鐘を鳴らしているのである。

・日本には「水と安全はタダ」という言葉があるが、21世紀は水をめぐる戦争が危惧される。水ビジネスは世界で4000億ドル市場といわれる。未果さんによれば、水道民営化の波は1980年代に南米で導入されたのが端緒だとか。民間企業のノウハウを生かし、効率的な運営と安価な水道料金などというキャッチフレーズのもとに導入され、値札のつけられた商品となっていく。結果的にどうなったのか。驚きの実態が明らかになっている。オーストラリアが4年で200%、フランスが24年で265%、イギリスは25年で300%の水道料金の上昇である。こうした事実から、世界の趨勢は、水道再公営化に舵を切る中で、日本は逆に民営化に突き進もうとしていると危惧する。

・実際、2012年、仏のヴェオリア社が、愛媛県松山市の浄水場運営権を手に入れたことが報じられた。外資系企業は、自然災害大国の日本では、災害時の修復費用がかかるため、参入には二の足を踏んでいた。ところが政府はこともあろうに法を改正し、災害時の水道管の修復などは、自治体が責任を負うことにしたのである。これにより、外資系参入企業は、リスクがなく自社の利益のみを追求できることになり、続々と外資の民間企業への水道事業の委託が進められ始めている。

・また、アメリカ政府は、日本の「遺伝子組み換えでない」という表示をなくせ、とクレームをつけていたが、アメリカ追従の安倍政権のおかげで、ついにビジネスの障害が取り除かれた。外資の遺伝子組み換え農薬メーカーは嬉々として参入機会を狙っている。安倍総理や竹中平蔵らが掲げる名目上の「成長戦略」「市場開放」という売国政府に 水道、農業、漁業といった資産から 労働環境、学校、医療、介護などの生活基盤が買い漁れているわけだ。日米FTAが締結されれば、カナダや欧州が輸入を拒否している、人工的に乳量を3割増やす遺伝子組換え成長ホルモンを投与した牛のミルクも輸入されることになるだろう。食の選択肢の減少は恐ろしい未来を招きそうだ。

・日本人の「仕事が売られる」の項では、外国人労働者の受け入れ体制整備が取り上げられる。政府は外国人労働者の受け入れ基準を規制緩和する「入国管理法改正案」の成立を目指している。その裏で暗躍するのはあの竹中平蔵である。彼は株式会社パソナグループの取締役会長であることを忘れてはならない。パソナが受注した一覧表も掲載されているが、これを見たら竹中平蔵と安倍総理とのズブズブの関係が読み取れる。

・さらに竹中は、営利企業の意思決定に携わり、利益追求を目的とする会社という法人の役員と同時に、国家の意思決定にも影響を及ぼしている。加計学園問題が噴出して今や「国家戦略特区」を知らない人はいない。竹中は、この国家戦略特区について話し合う諮問会議のメンバーでもあるのだ。この諮問会議では、サービス業で働く外国人労働者が在留資格を取りやすくするよう取得条件を緩めることを決定している。移民受け入れは、コストという経済的要素だけでなく、安全保障にも影響する政策であることを、ちゃんと理解しての政策であろうか。疑問符がついている。

・核のゴミビジネスについても、危惧すべきことが目白押しだ。これは新聞などでも報道されたが、環境省が福島第一原発事故で出た放射性廃棄物のうち、8000ベクレル/kg以下の汚染土を公共工事で再利用することを正式決定したことにある。原発事故前は100ベクレル/kgだった放射性廃棄物の「厳重管理・処分基準値」を80倍に引き上げたのである。あまりに量が多く、置き場もない、そこで通常ゴミと一緒に焼却するだけでなく、こともあろうに安倍政権は、公共工事にも使うことにした。世界でもぶっちぎりの緩い基準値に、低レベル放射性廃棄物の処理に頭を抱える世界各国は、この決定に大喜びしている。日本にもって行きさえすれば、公共事業で再利用してくれるというのだから。タガが外れたような環境省の暴走は加速していく。なんと原発事故後に除染した汚染土を、公園や緑地の園芸などにも再利用するというのである。まさに国民の健康など、まったく無視した暴挙というしかあるまい。

・「売られたものは取り返せ」では、一旦、多国籍企業の軍門に下ったとしても、各国の民主主義の成功事例が挙げられている。これを読むと、今こそ消費者から市民へと成り上がるチャンスと希望がもてる。例えば、マレーシアのケースである。日本は消費税を3%、5%、8%と上げ、社会保障に使うと約束しながら、破り続けてきている。この間、消費税アップ分と法人減税分がほぼ相殺されているのだ。それに引き換え、マレーシアは6%だった消費税を廃止してしまう。そして投機型資本を排除し、マレーシアの未来につながる国内投資を受け入れることで、国内雇用を改善させた。外資に国を切り売りすることを拒否し、内需主導に舵を切ったマハティール首相の政策は、短期間に結果を出すことができたのである。

・過去の消費税値上げで明らかなように、仮に10%に消費税を上げたとしても、安倍政権は20%程度まで法人税率を下げようとしている。大企業は440兆円もの内部留保があるにも関わらず、大企業優先政策を続けるに違いない。これは憂慮すべき事態である。「日本に学べ」と言って、アジア周辺諸国にハッパをかけてきたマハティール首相。今度は日本が、「マレーシアに学ばなければいけない」のではないだろうか。

・ここで、堤未果さんの経歴を簡単に紹介しておく。国際ジャーナリスト。東京都の生まれ。和光中学・和光高校を卒業後、ニューヨーク州立大学国際関係論学科を卒業。ニューヨーク市立大学国際関係論学科修士号取得。国連、アムネスティインターナショナルのニューヨーク支局員を経て、米国野村證券に勤務中、あの9.11事件に遭遇する。衝撃を受けて、日本に帰国後は、アメリカ―東京間を行き来しながら、執筆・講演・各種メディアに出演している。主な著書は次の通り。『報道が教えてくれないアメリカ弱者革命』で黒田清・日本ジャーナリスト会議新人賞、『ルポ 貧困大国アメリカ』(岩波新書 三部作)で中央公論新書大賞、日本エッセイストクラブ賞を受賞。『沈みゆく大国アメリカ』(集英社新書 二部作)、『政府は必ず嘘をつく』(角川新書 二部作)、『核大国ニッポン』(小学館新書)、『アメリカから<自由>が消える』(扶桑社新書)など多数ある。なお、著書は海外でも翻訳出版されている。

未果さんの出世作『貧困大国アメリカ』(岩波新書)

『沈みゆく大国アメリカ』(集英社新書)

・最後に、ご主人の立憲民主党参議院議員・川田龍平氏にも触れておきたい。川田龍平さんは、薬害エイズ裁判で一躍クローズアップされたのは、ご承知の通り。長らく厚生労働委員会に所属し、薬害、医療、環境分野に力を注ぎ、医療の専門家を呼んだ公開勉強会などを行っている。子どもと妊婦を放射能から守る「子ども・被災者支援法」の発議者でもある。同法は2012年に成立。「子ども・被災者支援法議員連盟」事務局長に就任している。未果さんと同様、ツイッターで自らの活動ぶりを発信している。

・書店の果たす意義についても積極的に支援し、しばしば書店でイベントも開催する。また、「ゲノム編集は遺伝子組み換えでないから規制は必要ない」を基本スタンスとする日本政府に真っ向反対の立場でも知られる。 確かに欧州では 「ゲノム編集」は 「遺伝子組み換え食品」と同じ「予防原則」に沿って国として規制する方針だ。世界各地の科学者からも、ゲノム編集が未知数で 兵器にも応用できる事から 規制なしは危険との声が多い。また、無所属議員の時代から言論統制および警察権限拡大のリスクを含む児童ポルノ法改正案に対して慎重な立場を示しており、創作物の規制/単純所持規制に反対する請願署名市民有志の紹介議員としても名を連ねている。未果さんとは、お互いに刺激し合って、二人三脚で歩み続けている。「あとがき」で、こんな言葉が書かれていた。「私たちの一瞬一瞬の選択が、未来へのギアを入れ直すのだ」。次代の子供たちに恥ずかしくない日本を残さなくてはならない。そんな気概が伝わってくる言葉だ。

2018.09.27 鈴木れいこさん 鈴木れいこさんと僕

『旺盛な欲望は七分で抑えよ――昭和の女傑松田妙子』(2008年、弊社刊)

・今回は鈴木れいこさんにご登場いただく。83歳になるというが、お元気そのもの。鈴木さんには、大変お世話になった。というのも、僕の古巣、ダイヤモンド社時代によくお見かけし、取材もしたことがある松田妙子さんの来し方を書き下ろしてくれたのだ。それが『旺盛な欲望は七分で抑えよ――昭和の女傑松田妙子』だった。松田妙子さんの父君は、元衆議院議長、文部大臣の松田竹千代氏である。社会福祉事業に一生を捧げた政治家としてよく知られる。この本も少し残っていた在庫を松田妙子女史がすべて買い取ってくれたので、弊社は効率よく利益を上げることができた。

・鈴木さんのプロフィールを簡単に触れておく。1935年、台湾台北市の生まれ。1947年、台湾を引き揚げ帰国する。青山学院中・高等部を経て、アメリカのフィラデルフィア・ミュージアム・スクール・オブ・アートに学ぶ。1980年、朝日新聞の新聞記者だった夫君の定年後、台湾、シンガポール、アメリカ、カナダ、スペイン、コスタリカ、メキシコなどを訪ね、一年の半分を海外旅行に費やす。なぜこのような海外旅行を続けてきたのか。それは「ささやかな年金で、老後を心豊かに暮らせる国はないものか?」が二人のテーマであり、ご夫婦で海外に移住し、一番住みやすく気に入った国で、生涯を終えたいとの夢があったからだ。

・そのため、鈴木さんご夫妻の旅は単なる旅行ではなかった。旅行先の国に、最低3ヶ月は住んでみることを信条とし、実際にそれを実行されたのだった。この破天荒な旅は、『旅は始まったばかり――シニア夫婦の生きがい探し』(ブロンズ新社刊)、『世界でいちばん住みよいところ』(マガジンハウス刊)の2冊の本として刊行されている。この本を読めば分かるのだが、実際、3ヶ月以上その国に住んでいるので、表面的な印象だけではなく生活感がよく出ているのだ。その国のインフラ整備、食べ物の市場の様子、交通の利便性、各種の物価、人間性や国民性までが描写されている。メキシコでは、語学の習得と小学校のカリキュラムに興味をもったので、小学校のクラスに特別入学させてもらい、しばらく通学したこともあるという。

ご夫妻で終の棲家探しをしたエッセイ集

・鈴木さんがなぜ文章を書くようになったのか。ご主人が第一線の新聞記者であり、身近にジャーナリストの生き方・考え方に触れていたこともあるだろう。主婦業をしながらも、日々、自分を表現できることで、何か一生かかわっていける何かがしたい、との思いが心の底から湧き上がってきていた。当時、『婦人公論』では、女性の生き方をテーマにした原稿を毎年公募していた。鈴木さんは、それに応募して入選となり、書く仕事の道を歩み始めたのである。刊行された鈴木さんの著書を見ればわかるが、個人的に興味を覚えると、徹底的に資料収集をし、取材で肉付けしていくというパターンが多い。キリスト教信者である鈴木さんはまず、『日本に住むザビエル家の末裔』(彩流社刊)を書いている。僕が前に書いた当ブログで明らかにしたように、多くの新聞や雑誌に書評が掲載された秀作である。『ワトソン・繁子――バレリーナ服部智恵子の娘』(彩流社刊)の執筆動機も、たまたま見た新聞・雑誌の記事から、個人的な興味をもち資料収集が始まったものだ。偉大なバレリーナを母とし、やがてタイトル・ロールを踊るほどに成長した娘が、CIAのアメリカ人男性と結婚し、激動の世界を生き抜いた波爛の生涯をつづったものだ。この取材のために、鈴木さんは、メキシコ在住であったワトソン・繁子宅に取材攻勢をかけるほどの入れ込みぶりだった。そしてそのワトソン・繁子の無二の親友だったのが、前述した女傑・松田妙子であった。

・松田妙子女史は、アメリカの南カリフォルニア大学に学び、三大ネットワークのNBCテレビ演出部に就職している。敏腕ディレクターとしてナット・キング・コールを黒人として初めてテレビ出演させたり、サミー・デイヴィスJr.のプロデュース役をこなしたことで知られる。日本に帰ってからは「マッチ箱をつなげたような」日本の住宅事情を憂慮して2×4住宅を国内に初めて紹介し、住宅産業で名を馳せることになる。鈴木さんによって、その松田妙子氏が弊社で単行本として実を結ぶのだから人生は面白い。

最新作『台湾 乳なる祖国――娘たちへの贈物』

・鈴木さんの最新作は、『台湾 乳なる祖国――娘たちへの贈物』(彩流社刊)である。占領下の12年間の少女時代の想い出があり、敗戦による混乱の中での引き揚げ体験。晩年、再び台湾に住んでみながら、人々との交流は今も続いている。そして彼女は、父君へのオマージュをこう書いている。「…台湾に半生を賭け、私を育ててくれた父を偲びながら、ようやく私の深いところに根付いていた、生きることへのかすかなためらい、それが引き起こす多分に投げやりな暮らしぶりなどが、一気に払拭された気がしたのである。不思議な安らぎが、全身をじんわりと包んでいく気がしていた。遅すぎた感はあるけれど、再生の兆しみたいなものが、かすかに動き始めた。過去と現在の境にあったおぼろな膜が消え去って、父と取りあった手のぬくもりさえ感じる奇妙な実感があった」と……。

鈴木れいこさん、益々お元気だ

・現在の興味は「終活」だという。自分の身の終い方をどうするのか。もともと、かぐや姫の歌った「神田川」のように、三畳一間でひっそりと生涯を終えたいとおっしゃっていた。しかし、二人の娘さんが許さない。「そんな恥ずかしいことしないで」、と言って諫められたらしい。それに娘さんや娘さんの家族に好かれているし、必要とされている。孫の面倒見に駆り出されたり、美味しい料理を作る腕もあって、娘たちは一緒に住みたいのである。1年のうち、何ヶ月かずつかで、娘の家を行き来している有様だ。料理の腕は確かなものだ。なぜならば、鈴木さんは一時、九州の高原でロッジをご主人と経営したことがあり、客の大半が舌の肥えた医者であったことでも分かる。特にテールシチューは絶品で、レシピを教えてほしいとよく言われたらしい。

・終の棲家の話に戻すが、さすが鈴木さん、日本だけではない。生まれた国、台湾からも彼女の友人たちがこちらで骨を埋めるよう促されているとか。そんな終活の悩みや葛藤、経済的な自立をどうするかなど、さまざまな悩みを書いてきた原稿があり、それが彩流社から刊行される予定だという。また、どうしても書いてみたかったという、童話を書き上げた。この童話の出版先を探しているとか。83歳にして、このお元気さである。僕も触発されるというものだ。

・弊社で鈴木さんの本を編集担当した臼井雅観君によれば、最近、鈴木さんから腕時計をプレゼントされたという。聞いてみると、これまでお世話になった編集者が何人かいて、その人たちに、いつ自分が死んでもいいように、また記憶に残して欲しいの気持ちも込めて、お礼の品物を贈っているというのだ。いかにも人と人との繋がりを大切にする鈴木さんらしいと僕は思った。そういえば僕もダイヤモンド社時代、徳岡孝夫さんとのコンビで、99刷までいった『アイアコッカ――わが闘魂の経営』(1985年刊)をはじめ、多くの翻訳本を手掛けて世に問うてきた。徳岡さんから、そんなお礼にと高級な腕時計をプレゼントされたことを思い出した。僕はそのお気持が嬉しかった。編集者冥利に尽きると思ったものだ。鈴木さんの終活についての本にも、俄然、興味が湧いてきた。人生の終い方について、きっと多くの方々に参考になる内容であるはずと確信している。

2018.08.28 山田真美さん、インド映画 ・今月は、インド映画について語りたいと思う。が、その前に、インドといえば、山田真美さんが頭に浮かぶ。真美さんがまだ、それほど世に知られていない頃、僕は単行本執筆をお願いした。結果的に翻訳本となった。それが『生きて虜囚の辱めを受けず』(1995年)だ。内容は、1944年8月5日、オーストラリア・カウラ戦争捕虜収容所から日本人捕虜が集団脱走を企てた。この集団脱走で、なんと死者が103人、負傷者が107人、そして一人の成功者もないという、史上最悪の事件となった。真美さんはこの事件に興味をもち、是非、翻訳したいと仕上げてくれた。その後もこの事件に関心をもち、後年、お茶の水女子大学大学院の博士論文「カウラ事件の研究」としてまとめ、博士号を取得した。

『生きて虜囚の辱めを受けず』

・山田真美さんの経歴について触れておく。1960年、長野県生まれ。明治学院大学を卒業後、オーストラリアのニュー・サウス・ウェールズ大学大学院で「海洋学」、インドのデリー大学大学院で「インド哲学」、高野山大学大学院で「密教学」を学び、お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科博士課程を修了している。2014年、日印芸術研究所(インド政府認可法人)言語センター長、公益財団法人日印協会理事、インド工科大学ハイデラバード校教養学部客員准教授、明治学院大学特命教授を務める。

・真美さんには、その後、不思議の国インドを舞台に、魔法使い探しをする奇想天外な物語『インド大魔法団』(1997年)を執筆して頂いた。幻の魔法「マンゴーの木」は一体、いずこか……?? と、インド中を駆け巡る冒険譚である。

『インド大魔法団』

・この『インド大魔法団』が出た後、発売半年も経ずして、幻冬舎の見城徹社長から文庫化の話があった。僕はいくらなんでも早過ぎると断った。その後、真美さんは、幻冬舎から直接依頼を受け、英会話本、小説などを立て続けに出し、売れっ子作家へと駆け上っていった。

・さて、インド映画の話に戻そう。実は、2週間ほど、妻が旅行に行っている間、介護施設でショートステイした。空いた時間を映画三昧でもと考え、インド映画に詳しいKさんに、20枚余りのインド映画のDVDを拝借した。これが大当たり。ことごとく傑作揃いだった。インド映画、恐るべし!! これが僕の偽らざる実感だ。

・かつて僕は、インド映画のサタジット・レイ監督(1921―1992年)の『大地のうた』(1955年)、『大河のうた』(1956年)、『大樹のうた』(1959年)の三部作を観たことがある。だが、数十年経って考えてみても、あの深刻な暗い作品のイメージしかない。また、インド出身の監督ナイト・シャマランが『シックス・センス』(1999年)、『アンブレイカブル』(2000年)、『サイン』(2002年)、『ヴィレッジ』(2004年)、『ハプニング』(2008年)などを注目して観て、十分楽しめた。しかし、正直に言うと、地元インド製作のインド映画はあまり観ていなかった。

・インド映画は製作本数において、ダントツの世界1位である。全世界の映画製作本数は、7610本(2013年)だが、そのうちインド映画は1907本。映画大国アメリカの791本を大きく引き離している。とくにインドのムンバイ(旧ボンベイ)の映画産業が全盛であり、北インドの人たちが話すヒンディー語圏の作品をボリウッド(bollywood)というほどだ。インドでは37もの言語が話されているが、それぞれにハリウッドをもじった映画製作地の呼称がある。例えばタミル語圏ではコリウッド(kollywood)と呼ばれる。インドの映画産業の隆盛を支える理由の一つに、インドの人口があげられる。世界一は中国の13.9億人。それに対してインドは13.1億人で、2030年には中国を抜くことが必至の情勢だ。とくに、インドはIT大国で数学のレベルが高い。よく知られているのが、ゼロの発見者がインド人であることだ。数学的思考・論理的思考に優れ、IT技術やAI技術がインドの映画産業の隆盛を支えているといってもいい。

・さて、今回観た映画で、一番、感動した映画は『バーフバリ 伝説誕生』(2016年)、『バーフバリ 王の凱旋』(2017年)の2部作である。5時間を超える大作だが、まったく飽きさせない。インド映画ならではの神髄がこの2部作に詰まっている。監督はS・S・ラージャマウリ。1973年生まれで、現在44歳。インド映画に新風を吹き込んだ一人だ。その監督による『バーフバリ』は、古代インドの架空の国『マヒシュマティ王国』、『クンタラ王国』を舞台に、王位をめぐる壮大な争いを描いたアクション叙事詩。祖父、親、孫にわたる家族のドラマである。映画の各シーンは、ダイナミックで迫力満点。息をもつかせぬ展開と映像的な魅力があり、第一級作品といってよい。

『バーフバリ 王の凱旋』のポスター

・あらすじだが、古代インドの大国『マヒシュマティ』の老女(実は国母)シヴァガミ(役者ラムヤ・クリシュナ)が、『クンタラ王国』から逃げて巨大な滝の下、追手の兵士を短剣で刺し、生き延びる。だが、足を滑らせ川に落ちてしまう。その際、シヴァガミはシヴァ神に「自分の命と引き換えに赤ん坊の命を救って欲しい」と祈りを捧げる。翌朝、村人が赤ん坊を助け出し、シヴァガミは濁流に沈んでいく。村長の妻は「子供が生まれない自分への神からの授かりもの」と主張し、滝の上に通じる洞穴を封印する。赤ん坊は「シヴドゥ」(後に、アマレンドラ・バーフバリ《父》、マヘンドラ・バーフバリ《子》の二役。役者はブラバース)と名付けられ、シヴドゥは逞しい青年に成長する。

・ある日、シヴドゥは、滝から落ちてきた仮面に惹かれる。その仮面の「持ち主に会いたい」と願う。そして探し求めた女性アヴァンティカ(役者タマンナー)を見つける。だが、シヴドゥは雪山で彼女に襲われる。シヴドゥは逃げながら彼女にアプローチし、滝の下から来た事実で心を掴み、二人は愛し合う。しかし、彼女は王妃救出の使命を思い出し、『マヒシュマティ』王国に向かうが、途中で捕まってしまう。兵士は彼女を殺そうとするが、駆け付けたシヴドゥが全滅させる。

・シヴドゥとアヴァンティカは追手から逃れるため大雪崩を起こし、命からがら雪山から脱出する。スペクタクル・シーンの連続だが、残念なことに文章化は難しい。シヴドゥは王妃の救出を引き受け、単身、敵地に乗り込んでゆく。『クンタラ王国』の兵士がシヴドゥを見て、恐れるように「バーフバリ」と呟き、許しを請う。シヴドゥは25年間幽閉されてきた実母の存在と、自分がこの国の王子であることを知る。背景には、50年前に祖父が建国した国家存亡の危機と国を揺るがす王位継承争いという因縁の歴史があった。国民に重税を課し、反対者を弾圧するなど圧政を敷いていた。宮殿の中庭にはデーヴァセーナ(クンタラ王国の姫、バーフバリの妻。役者はアヌシュカ・シェッティ)が幽閉されている。かつては絶世の美女であり、今では全身汚い身と体は鎖で繋がれ、彼女は毎日中庭の小枝を集める日々を送っていた。果たして、バーフバリを待ち受ける運命とは、いかに?

・現代の視点で見れば、“英雄”を求める民衆の姿はポピュリズムに陥る危険性も孕む。しかし、『バーフバリ』はその問題をおざなりにはしない。父のいないバーフバリは奴隷の身分の臣下カッタッバ(役者サティヤラージ)を“父”と慕い、女性をセクハラから守るため敬愛する国母にも逆らい、愛する女性のため王座にすら背を向ける。バーフバリは、現代も根強いさまざまな差別に対し明らかにNOを突きつける。いずれにしても『バーフバリ』は、冒険と恋愛、愛と裏切り、勇気と弱さを、とことん見せてくれるインド映画である。

・付け加えておきたいのは偉丈夫が多いこと。主人公バーフバリを演じたプラバースは身長189センチ、体重85キロ。さらに役作りのため30キロ増量したとか。敵役になるバーフバリの兄バラーラデーヴァ(役者ダッグバーティ)は身長192センチ、体重95キロ。彼も25キロも筋肉を増量した。あと、かっこいい脇役クマラ・ヴァルマ(役者スッバラージュ)は195センチ、理系学士号を持ち、元DELL社員。これほどの偉丈夫は日本にはいない。両者の戦うシーンの迫力たるや凄まじい。いずれにしても、この壮大な叙事詩は、『ベン・ハー』や『十戒』クラスと言っていい。

・S・S・ラージャマウリ監督は、これまで『あなたがいてこそ』、『マッキー』を制作した。『あなたがいてこそ』(2010年)は、幼い頃、母に連れられて故郷を離れたラーム(スニール)が主人公。家族間の抗争によって父親を亡くした。本人は故郷で起こった抗争など全く知らず、荷物配達をしている。貧しくても明るく楽しく働いていたが、愛用のオンボロ自転車の効率が悪くてクビに。そんな折、故郷の広大な土地を相続したとの知らせが届く。故郷に戻る列車で、美しい娘アパルナ(サローニ・アスワーニー)と知り合い意気投合する。

・しかし、彼女は死んだ父親の宿敵の娘であった。土地を売るには、宿敵の力を借りねばならないことを知り、会いに行く。そこからストーリーは、人情エピソードや恋の三角関係を絡ませつつ、ハラハラドキドキのコメディタッチで魅せる。ラームは限界に達したため屋敷を脱出する。アパルナの助けを借りて逃げ出すことに成功するが、途中で敵のラミニドゥ家(町唯一の有力家)の人々に追い付かれてしまう。アパルナはラームを助けようと父を説得し、ラームもラミニドゥ家の人々に立ち向かうが、彼らは聞く耳を持たずラームを殺そうとする。アパルナは高い橋の上から飛び降り、ラームは驚くラミニドゥ家の人々を尻目に、彼女を助けるため橋から飛び降り彼女を救う。ラミニドゥ(ナジ二—ドゥ)は危険を顧みずに娘を助けようとしたことでラームへの復讐を止めた。最後はハッピーエンドで、ラームとアパルナはめでたく結婚する。

インドの土地所有や結婚観などの問題が、日本人には全然違って理解しがたいかもしれないが、彼我の国情を超え、映画として納得し、面白く、楽しめた。

『あなたがいてこそ』のポスター

・S・S・ラージャマウリ監督の『マッキー』(2012年)は、殺された人物がハエに生まれ変わり、悪者を懲らしめるストーリーだ。ハエに転生した青年ナーニ(ジャニ)が愛する彼女ビンドゥ(サマンサ・ルス・プラブ)、美人で慈善活動家を守るため、自分を殺した建設会社社長スディープ(スディープ)にしてマフィアの男に立ち向かっていく。奇抜なストーリーを、実写とCGのハイブリッドで展開する。主人公は、ハエのマッキーに生まれ代わり、縦横無尽に飛び回る。アイデア満載のトレーニングで体を鍛える様子や、殺虫剤やハエタタキにもひるまず社長に対抗する姿から目が離せない。ハエとは思えない愛嬌のある動作にも注目だ。

・映画は「復讐」を題材にしており、主人公は殺害された後にハエに転生し、殺害者への復讐を誓う。かつて同じ感覚で、『ザ・フライ』(デヴィッド・クローネンバーグ監督、1985年)があった。同作は実験中の事故で科学者とハエが融合するSF映画だった。S・S・ラージャマウリ監督もそのことも周知で、本作を「社会的ファンタジー」と位置付けている。あと、建設会社社長スディープの家が、広さ、家具などが出てくるが、インドの金持ちは、日本の金持ち以上に豪邸で、びっくりした。徹底的にハエを防ぐのが目的の建築だが、ナーニはヒンドゥの服に隠れて、侵入してくる。そして、神出鬼没の技とアイデアで戦う……。

『マッキー』のポスター

・もう一人のインドの監督で、僕が注目しているのが、『きっと、うまくいく』、『PK』のラージクマール・ヒラーニ監督(55歳)である。『きっと、うまくいく』(2009年、日本には2013年)を観た時、あまりにも素晴らしいので、Kさんに、もう一度観たいとリクエストしておいた。この映画は、インド工科大学ICEという世界に誇れるエリートを輩出する超難関理系大学をモデルにした。エリート大学を舞台に、3人の学生「3idiots(3バカトリオ)」が、ハチャメチャの珍騒動を巻き起こし、鬼学長を激怒させる。彼らの合言葉が、「きっと、うまくいく」なのだ。

・物語は大学におけるエピソードと現代のランチョー(アーミル・カーン)を探す3人の旅を織り交ぜ、やがて誰も知らなかった彼の秘密に迫っていく。学園コメディに見せつつ、ミステリー仕立てで、彼らの10年後を同時進行で見せる。その根底には「加熱化する学歴競争と教育問題」に一石を投じる意味がある。そして万国普遍のテーマ「いまを生きる」ことの素晴らしさを問いかけてくる。高度成長期にある現代インドの勢いと同時に、そこに潜む問題点もしっかりと描かれている。

・競争社会では勝つことが大事と主張する鬼学長ヴィールー・サハスラブッデー(ボーマン・イラニ)は、過熱する学歴競争の虚しさを体現する存在。さらに、鬼学長の娘ピア・サハスラブッデー(カリーナー・カプール)とランチョーのラブストーリーがあり、ミュージカル・シーンも雄弁。10年の間の、誰も知らなかったランチョーの素晴らしい活躍と才能は、観ている僕も納得する。

・最後の落ちが面白い。いわゆる秀才のチャトル・ラーマリンガム(オミ・ヴァイディア)はランチョーを敵視する。実家が裕福で嫌味な男、勉強熱心だが、何事も教科書通り、テストで点数を取るだけで物事の道理を突き詰めようとはしない。ランチョーと対極のキャラクターであり、勉強ばかりしているのにランチョーに負けている。10年後には大会社の副社長になっており、ランボルギーニ・ディアブロに乗るほど経済的には成功している。高名な発明家と契約を行う大事な取引を控えている。その偉大な発明家とは……。意外、意外!

・映画のモデル校である、インド工科大学で教鞭を執っている山田真美さんと、この映画の話で盛り上がったことを思い出す。

『きっと、うまくいく』のポスター

・ラージクマール・ヒラーニ監督の『PK』も傑作だ。宗教を皮肉り、その本質をあぶりだす。インドは、ヒンドゥ教、イスラム教、キリスト教、仏教、ジャイナ教など沢山の宗教が混在している。宇宙船でインドに来た天使「PR」(アーミル・カーン)。

・突然、インドの話は変わって、留学先のベルギーで大きな失恋を経験したジャグー(アヌシュカ・シャルマ)は、パキスタン出の青年と恋をする。そして、恋は実らず、いまは母国インドのテレビ局で働いている。ある日、ジャグーは、黄色いヘルメットを被ってラジカセを持ち、あらゆる宗教の装飾を身に付けてチラシを配る奇妙な男を見かける。男は「PK」と呼ばれ、神様を探しているという。ジャグーは、なぜ神様を探しているのか聞く。「PK」は、地球のことは何も知らない。そんな彼がインドに降り立ち、あるモノ(宇宙船と連絡する機械)を盗まれたため神様に祈ってみる。神様がたくさんいるインドで、「なぜ?」「どうして?」と疑問をふくらませていく。

・カルチャー・ギャップや宗教ギャップから出た奇矯な行動で笑わせ、その解釈が見事なまでに的を射ている。「神様は2人いる」と「PK」は言う。創造主たる本物の神のほかに、人間が創り出して、お金を貢がないといけない偽の神がいる。偽の神を作った代理人(教祖とか神主、神父たち)が人々の願いを届けていない、つまり願いごとの「掛け違い」が起きている、と。このあたりは無垢な部外者、「PK」でなければ言えない。導師タパスヴィー(サウラブ・シュクラ)との一対一の論戦は、迫力がある。ちりばめた伏線を見事に使いながら、世の中の不正や疑問を撃いていく。インド人の、いや、地球すべての人たちの宗教観を皮肉り、宗教の本質をシンプルにあぶり出して見せる。結論として、地球人はウソでなく「愛の本当の意味」が大事、との600億年隔たる遠い世界から来た『PK』が言っていることは僕も納得、賛成し、感動した。

『PK』のポスター

・インド映画の多くは、わかりやすいストーリーの娯楽作が多い。ストーリーの途中で場面転換し、原色の豪華な衣装、大人数のダンサーによるミュージカル・シーンなどが含まれる。インドの娯楽映画はアクション・メロドラマ・コメディ・歌・ダンスなど娯楽作品の要素を含んでおり、これらは日本で「マサラムービー」と呼ばれている。以降、日本公開されるインド映画は確実に増えている。アーミル・カーンの最新作『ダンガル きっと、つよくなる』が、今年の4月8日に公開されたが、好評だったようだ。日本には、ハリウッド映画もインド映画も分け隔てなく楽しめる土壌は着実に育っている。まだ、インド映画を観たことがなく、魅力に触れていないのなら、是非、機会を見つけ一度観て欲しい。新たな魅力にハマルこと請け合いである。

2018.07.30 画家・堀文子さん 博学の堀文子さんとの楽しいひと時

・出版業界専門の業界新聞を見ていたら、堀文子さんの本の広告が出ていた。僕は久し振りに堀さんについて書きたくなった。堀さんの画文集やエッセイ集は数多く刊行されている。しかし、対談集となると見当たらない。唯一のものが弊社から出した本だ。2009年11月に刊行となった『対談集 堀文子 粋人に会う』がそれである。堀さんがお付き合いのある各界一流人の方々との対談をまとめたものだ。堀さんの行動力たるや、凄いものがある。世界の僻地を放浪してきた経験をもっている。それも80歳の手前ぐらいまで、メキシコのマヤ、ペルーを始めとして、ネパールのヒマラヤなどにも行っていて、3000メートル級の山を、シェルパを雇って、テント生活しながら縦走するというから半端ではない。

そうした経験を通して、画業一筋に「自然と命」を見つめる一方で、交友関係の広さも驚くばかりだ。対談して本書に所収されたお相手も、バラエティに富んでいる。吉行あぐり(美容家)、山本夏彦(作家)、青木玉(随筆家)、吉行和子(女優)、岸惠子(女優)、瀬戸内寂聴(作家・僧侶)、樋口廣太郎(アサヒビール名誉会長)、星野佳路・佑一(星野リゾート)、山下洋輔(ジャズ・ピアニスト)、タモリ(タレント)、花井幸子(ファッション・デザイナー)、片岡孝夫(歌舞伎俳優)など、そうそうたるメンバーである。

『対談集 堀文子 粋人に会う』

・僕は堀さんの生き方に惚れ、そして画のファンでもあったので、一度お会いしてお話する機会があればと思っていた。それが、意外なところから朗報が飛び込んできた。実は、堀さんは、1997年から1998年にかけ、2年間にわたって、月刊『婦人画報』誌に、「堀文子の人生時計は"今"が愉し」というタイトルで対談をされていた。その対談をまとめて、「堀文子対談集」として出版を検討してくれないか、という話が舞い込んだのである。 話を持ち込んだのが、元『婦人画報』編集部に勤務され、今はフリーランスの編集者として活躍中の近藤俊子さんである。この対談の企画者であり、対談相手の人選から司会まで一貫して担当されたという。

堀さんの希望であり、今回、新たに対談して掲載になったのが、ジャズサックス・クラリネット奏者で東京薬科大学生命科学部の客員教授だった坂田明さんである。ご登場願った理由は、堀さんが後年好んで描いた極微世界の大先輩だったからだ。堀さんが『婦人画報』誌の対談連載中には、ミジンコの話など一切出てこなかった。そもそも堀さんがミジンコにのめり込んだのは、大動脈瘤という大病を発症してから後のことである。つまり、活発に世界中を動き回っていたのが、自由に動くことができなくなった。そこで堀さんは動かずに済む画題の一つとして極微の世界に注目したのであった。かなり専門的な高精細高性能の顕微鏡を購入し、極微の世界を覗いてみることにしたのである。だから最近の堀さんを知ってもらうために、ミジンコの専門家であった坂田さんにご登場いただいたわけだ。この注目すべき対談を、単独で単行本に収録するのはもったいない。月刊『清流』の読者にも楽しんでもらいたいというわけで、ホテル・グランドパレスの一室で対談が実現したのである。

堀文子さんと坂田明さん

・堀さんは対談することの醍醐味や極意について、こう語っている。

……各界の方々との交流において、会話が成立する条件とは、ムダ話を面白く膨らませることができるかどうかです。ムダは損だと思っている人たちがいますが、ムダは真理ですし、美はムダの中にあるものです。そういうムダ話をできる人が最近は少なくなりました。自慢話が入ってはいけません。成功した人は、自分の功績を言いたがりますが、自慢したい気持ちを抑えるべきです。はにかむ心を持ち続けることです。……と書いている。実に深い含蓄のある言葉ではないだろうか。

そしてこの本の価値は、時間が経つにしたがって増すだろうと予言している。

……何の目的もなく憧れの方々と遠慮がちに話を進めたのだが、それぞれの方の本質がはっきりと投影されているのに驚いている。いずれ聞き手の私もこの世を去るはずだ。何十年かのあと、この対談を読む人は、個性も仕事も違う私たちの雑談の中に、時代とともに消え去ったこの対談の日の日本と、その時代を力強く生きた人々に注目する日がくるかも知れないのだ。何の主張も目的もない私たちのつぶやきは、ひょっとしたら歴史の片隅に残るのではないかと誇大な妄想にかられそうになる……。

こんな堀さんの言葉を読むと、僕は本当に幸せな気分になる。この対談集を出してよかった。出版社冥利、編集者冥利に尽きるというものだ。

・堀さんのプロフィールについて触れておく。1918年(大正7年)東京・麹町の生まれ。日本画家。1940年、女子美術専門学校(現・女子美術大学)卒業。1952年、第2回上村松園賞を受賞する。1960年、夫と死別後、エジプトからヨーロッパ、そしてアメリカ、メキシコを3年間にわたって放浪する。1967年、神奈川県大磯に居を構える。1974年、第1回創画展出品。以後、創画展を中心に活動する。1981年、軽井沢にアトリエを持つ。1987年、イタリア・トスカーナのアレッツォにアトリエを持つ。同年、第36回神奈川県文化賞を受賞する。1999年、創画会を退会する。2001年、幻の花「ブルーポピー」を発表。2005年、「堀文子・野見山暁治二人展」を開催する。2008年、TBSテレビで「今を生きるあなたへ」で特集される。2009年、腰痛で入院。2011年、ヒューマンドキュメンタリー「画家・堀文子 93歳の決意」をNHK総合テレビで放映。2012年、ドキュメンタリー「命を描く画家 堀文子93歳」をテレビ信州で放映。

・昨年、堀さんが99歳で刊行された『ひまわりは枯れてこそ実を結ぶ』(小学館) という本がある。この本は、これまでに堀さんが発表したエッセイやインタビュー、そして初載録となる最近の発言などから、いのちを描き続けてきた画家が「最期に伝えたい」珠玉の言葉の数々を伝えている。書名の由来は、堀さんが74歳のときに描いて、カバーの装画にも使われている「枯れたヒマワリ」が重要なモチーフとなっている。頭に種をぎっしりと実らせ、大地を見つめて直立するその姿からは、死は決してみじめな終末ではなく、「生涯の華々しい収穫のときだ」ということを、堀さんは学んだという。

……死が生涯の華々しい収穫の時だという事を、ひまわりから学んだあの日を私は忘れない。……とまで書いているほどだ。

『ひまわりは枯れてこそ実を結ぶ』(小学館、2017年刊)

「いのち」を正面から見つめ続けてきた堀さんの言葉は、現代に生きる私たちに智恵と勇気を与えてくれる。だからこそ、堀さんのエッセイ集がこれだけ評判を呼び長く愛読されているのであろう。『 99歳、ひとりを生きる。ケタ外れの好奇心で』(2017年 三笠書房)も昨年末刊行されたエッセイ集だが、堀さんの言葉は光っている。……歳を取ったから偉いなんて、冗談じゃない。去年より今年のほうが偉いなんて、そんな馬鹿なことがありますか。……脇目もふらず、画業一筋に真っ直ぐ生きて来た人の言葉だけに胸にズシンと響いてくる。

作家の目からしても、堀さんの魅力の源泉は興味をひいたようで、村松友視さんは、堀さんの評伝を書いている。『極上の流転 堀文子への旅』(中央公論新社)がそれだ。村松さんは「あとがき」で堀さんについてこう書いている。

……三十数年前に偶然お会いして以来、私は作品についても人間についても、堀文子さんの大ファンの一人となっている。(中略)堀さんはどんな場面においても、静逸にして静逸であり穏やかに超越しているという印象を受けた。そして、その姿全体に混入される、きわめて上等な悪戯心のエキスが、私などには救いと言ってもよい一本の糸だった。……

『極上の流転 堀文子への旅』(村松友視著、中央公論新社、2013年刊)

・堀さんのアトリエには、蝉の抜け殻、玉虫、貝殻、小石、枯葉などが並んでいる。落葉などもたくさん集めている。落葉は神様が生んだ芸術であるとして、……秋の落葉の美しさは、命の終わりの静けさがある……と書いている。堀さんにとっては蜘蛛の巣も、好きな画題だという。蜘蛛の巣に霧吹きをかけて、精緻なこの造形美を写し取っていく。まさに至福の刻である。だから、……その精緻な美しさは、此の世のものではない……とまで絶賛している。庭の手入れをする際には、庭師にも、蜘蛛の巣を取り払わないように頼み込むという徹底ぶりだ。真摯に自然と向き合い、自然を師とした絵は、……刻々と移ろう命の不思議を描きとめたい一心から生まれたもの……であるという。

自然への憧憬について、堀さんはこんなことを言っている。

「この世の不思議なもの、美しいものに感動しやすいので、そういうものに対する驚きを記録したいというのが、どうも、私が絵を描いている原因じゃないかと思うんです。ですから、観察します。植物でも、どこから枝が出ているのかなどを、しっかり見極めます」。息が絶えるまで感動していたい、の言葉は実感であろう。

『夏の遊び 野見山暁治展』の招待状

・堀さんのプロフィールにも出てきたのでお分かりかと思うが、堀さんと野見山暁治さんは二人展を開催するほどウマが合う。年齢も近く、昵懇の間柄と聞いている。堀さんの対談集に追加でご登場頂くことも考えたが、親し過ぎて対談にならないから、と断られた経緯がある。確かに、あまり親し過ぎると、お互いツーカーで分かり合っているので対談にはならない。その野見山暁治さんから個展の案内が届いた。7月23日から8月3日まで「夏の遊び 野見山暁治展」として銀座のギャラリーゴトウで開催された。今年百歳になる堀文子さんと、98歳になる野見山さん。僕は今後も、人生の達人二人の、ますますの活躍ぶりに注目していきたいと思っている。

2018.06.22 菅原匠さん 作品を観ながら、解説する菅原匠さん

菅原匠さんと麗子さんを囲んで、斉藤勝義、臼井雅観、僕

・6月に入ってすぐに、松屋銀座のイベントスクエアで行われていた「菅原匠 藍染とやきもの展」を見に行った。同行者は気心の知れた斎藤勝義さんと臼井雅観君。会場に着くと、多くの中年女性客で賑わっていた。例年、藍染と焼き物とを出品し続けているが、今回もいいバランスで展示されていた。自作の花器には、伊豆大島に800坪の自宅の庭で育てている草花を活けていた。ソコベニウツギ、ナツツバキ、キリンソウ、キョウカノコ、ミヤコワスレなど、割合地味な茶花系の草花がお好みだという。

・菅原匠さんのご自宅は、泉津という小さな漁村の中にある。自宅の草花にはこだわりがあり、気に入らないものは排除して、好きな草花だけを大切に育てている。北海道十勝にあるナチュラジスティック・ガーデンに関わったことがあり、それをヒントにしたものらしい。「まあ、他人から見たら、雑草にしか見えないでしょうね」と笑った。しかし、早春に咲く花なので、今回の会場には飾られていなかったが、こだわりぶりを知るエピソードを聞いた。

・クリスマスローズが大好きな菅原さんは、本場イギリスの植物の本で見た黒いクリスマスローズに魅せられ、どうしても欲しいと伝手を頼って取り寄せたという。1本の苗木が3万円。結局、管理が難しくてこの品種は枯らしてしまった。その他、あらゆる種類のクリスマスローズを取り寄せ庭に植え続け、「都合、家一軒分くらいはつぎ込みましたよ」とサラリというからその入れ込みぶりも半端ではないのだ。

・ご自宅には三百何十種類もの椿が植えられている。凝り性の菅原さんは、とにかく気に入るまで手を抜かない。椿が咲き乱れるシーズンには、言葉では表現しようがないほどの桃源郷が出現する。桜の時期も見逃せない。家も庭も花吹雪に包まれる光景は、想像するだに素晴らしい。桜は染井吉野ではない。地元の大島桜が何種類かと琉球緋寒桜がメインである。そして庭のそこここには石像や自作の三重塔の焼き物が置かれている。借景には緑濃い山々が連なり、もう一方には海が近く、潮騒が聴こえる。まさにうらやむばかりの環境下で藍染と焼き物作りを続けてきたのである。

会場風景

・麗子夫人に聞いてみると、広い敷地内を行ったり来たりしていると、1日1万歩を歩くのはザラだという。僕もリハビリのためには歩いた方がよいのだが、なかなか思い通りにはいかず、1日数百歩しか歩かない日もある。菅原さんの庭のように、植物や置物で変化があり、季節の草花を愛でながら歩くのであれば、僕も気分よく歩けるのではないかと思う。しかし、植物を丹精込めて世話することに興味をもったことはなく、たとえ健常のときであっても難しいとは思う。麗子夫人と比べると、菅原匠さんはあまり動き回ることをせず、最近では熊谷守一並みに作業場を動かず、文字通り仕事に没頭してしまうらしい。

・そういえば、僕らの1日前に写真家の藤森武さんがこの銀座松屋の個展会場を訪れたという。藤森さんも月刊『清流』では、菅原匠さんにフォトエッセイを連載して頂いた時は、写真撮影をお願いしていたし、菅原作品の大ファンでもある。藤森さんとは、しばらくお会いしていなかったので、会場でお会いしたかった。藤森さんは菅原さんとの話の中で、談たまたま、公開中の熊谷守一をモデルにした「モリのいる場所」に及んだという。映画には、熊谷守一を撮り続けた藤森武さんも登場している。もちろん、本人がではなく若手俳優が藤森さん役を演じているという意味でだが。山崎努と樹木希林という、ともに日本映画界を代表するベテラン俳優が初共演を果たし、伝説の画家・ 熊谷守一夫妻を演じたこの映画、僕も是非、見たいと思っている。

キョウカノコを活けたナマズの花生け ソコベニウツギが活けた古桶花生け

・それにしても菅原さんは凄いと思う。なぜなら、藍染と焼き物の二股をかけ、それも一級品の作品を作り続けているからだ。焼き物を焼く時期は、当然ながら寒い時期である。菅原さんは焼き物のための登り窯をもっており、窯の火入れは11月から12月が多いという。通常使用する薪は、備前から取り寄せた赤松を使うという。今回展示されていた「焼き締め古桶 花生」「焼き締め鼓 花生」といった焼き物も、厳冬期にご夫妻が寝ずの番をして薪をくべ続けて、焼き上げたものだ。焼き物の大変さは、一旦火入れしたら火を絶やしてはいけないこと。不眠不休で続けるのは大変な重労働である。菅原匠さんと麗子夫人は、自分たちだけでこれまでも焼き上げてきた。できる限り、このまま続けたいと力強くいい切った。

・菅原匠さんの作品が世に知れるきっかけを作ったのが、あの白洲正子さんである。白洲さんは、織師・田島隆夫さんの家で初めて菅原さんの作品に出合った。藍の色も、文様も、生地も申し分ない藍染めの暖簾を見て感激したのだった。白洲さんは雑誌『ミセス』に「つくる」という連載をしており、すぐに菅原さんを紹介してもらって取材に伊豆大島を訪れた。この取材記事が菅原匠という藍染作家を世に知らしめることになったのだ。「科布藍染筒引富士山文暖簾」「自家織麻布藍染指描月文暖簾」など、愛用したことでも知られている。

・特に白洲さんが惚れ込んだのが藍染の暖簾「市女笠」であった。市女笠とは、市で物を売買する女性のかぶりもので、王朝の貴族たちも外出の際、用いたともいわれる。貴族たちは笠の周りに薄絹を垂らして顔を隠していたが、風情のある姿であり、多くの物語や絵巻物に描かれている。白洲さんは、この「市女笠」を暖簾の文様にしたいと思い、藍染に関しては彼の右に出る者はいない、とまで惚れ込んだ菅原さんに制作を依頼したのだ。

・忘れた頃に大きな風呂敷包みを抱えて現れた菅原さんは、大小12、3枚の藍染め作品を披露しながら、「市女笠はむつかしい。ほんとに苦労した」と恨めし気にいったらしい。白洲さんはエッセイ集『余韻を聞く』(世界文化社)でそのように書いている。この見事な出来栄えの藍染めの「市女笠」は、特にお気に入りでご自宅に誇らしげに飾っていた。

こういう剽軽な藍染めも菅原さんの真骨頂だ

藍染のリュックとポーチ

2018.05.25 藤沢周平さん+西城秀樹さん ●藤沢周平さん

福沢一郎著『知られざる藤沢周平の真実 待つことは楽しかった』(2004年、弊社刊)

・時代小説作家・藤沢周平が亡くなってすでに二十年になるという。市井もので男と女が織りなす人情を描いて右に出る者がなく、多くのファンの心を掴んでいた。じつは弊社でも藤沢周平関連の本を1冊だけだが出している。それは福沢一郎氏の著になる『知られざる藤沢周平の真実 待つことは楽しかった』(2004年12月刊)という本である。執筆動機について福沢氏は、藤沢周平という作家が、なぜ市井の男女間の想い、人情の機微を鮮やかに描けるようになったのかを探りたいと思ったからだと書いている。

・そもそも福沢氏が藤沢周平について取材することになったきっかけは、死後、藤沢周平全集などの発行元だった文藝春秋が、『文藝春秋』臨時増刊号として藤沢周平追悼特集号を刊行したことにある。福沢氏は追悼号の中で、藤沢の中学校教師時代の教え子たちとの交流を取材した。「仰げば尊し」と題して追悼号で掲載された。これは現在、『藤沢周平のすべて』(文春文庫刊)に収められている。

・『知られざる藤沢周平の真実』では、藤沢の新たな事実が明らかにされている。それは藤沢周平の伴侶についてである。藤沢は最初の妻、悦子さんと結婚し、悦子さんは結婚4年目に展子さんを出産する。そして出産後、わずか8ヶ月でこの世を去るのだ。藤沢は幼いころから、死とは無縁ではない。多くの死との出合いがあった。敬愛する先生たちの死があり、自分も結核との闘いを制し、生還してきたのに、今度は最愛の妻に去られた。その心痛はいかばかりだったのだろうか、察するに余りある。事実、愛娘・展子さんの存在がなかったなら、後追い自殺もしかねないほど、落ち込んでいたのである。それはメモ帳にも書いている。

・一般的な年譜では、この最愛の妻だった悦子さんの死から5年3ヶ月後、和子さんと再婚するとなっているが、福沢氏は取材の過程で新事実を探り出す。実はこの間に、藤沢は何人もの女性に迷惑をかけていることがわかったのである。悦子夫人が亡くなったあと、藤沢は郷里から母を呼び寄せている。同居することで、娘の世話や家事一切を切り盛りしてもらえるよう望んだ。しかし、70歳近い年寄りで軽い脳梗塞もあって、体力的にも続かなかったのである。体調不良ですぐに寝込んだりしてまったく頼りにならなかった。

・そこで藤沢周平はどうしたのか。なんと、かつての教え子たちにプロポーズしたのである。少なくともプロポーズされた教え子は3人はいるという。この頃、教え子たちは20代の半ばになっている。結婚適齢期であったことは間違いない。しかし、さすがに誰もこの申し入れを受け入れなかった。藤沢周平も教師時代、教え子に慕われていたという自負はあっただろうが、さすがにその考えは甘かったのである。

・そして故郷・鶴岡の方から嫁を世話するという話が持ち上がる。困りきっていた時期だったこともあり、勢い込んで結婚に踏み切るも、短期間で離婚に至る。娘の世話をして家事一切を切り盛りしてほしいと願う藤沢に対し、鶴岡から新婚生活を夢見て上京してきた女性とでは、しょせん気持ちにズレが生じる。無理があったのだ。当然ともいえる破綻であった。この間、藤沢は、もう一人鶴岡の女性と結婚している。この女性は、「子どもが生まれない」ことを理由に離婚されたという。結局、藤沢は二人の女性と結婚・離婚をしていたわけだが、この部分は藤沢周平の年表にはまったく書かれていない。藤沢の実弟・小菅繁治が書いた『兄 藤沢周平』(毎日新聞社刊)に、M子やH子として離婚した二人の女性について書かれているだけである。

遠藤展子さん

・実は臼井雅観君が最近、月刊『清流』の「著者に聞く」で藤沢周平の娘・遠藤展子さんに取材している。藤沢が亡くなったあと、展子さんの手元には、藤沢の手帳4冊が遺されていた。そのなかには、展子さんが生まれた昭和38年から、直木賞を受賞し、作家生活に踏み出した昭和51年までの苦悩と格闘の日々が克明につづられていた。展子さんも藤沢がたくさん小説を書いていた年齢に近づくにつれ、父親たる藤沢が何を考え、どんな風に仕事をしていたのか、気になるようになったのだ。残された手帳から、藤沢が小説を書く理由として挙げていた「鬱屈」の正体を知りたかったこともある。

・最初の妻・悦子さんがモデルではないか、と展子さんが推測した小説がある。それは映画化もされた『たそがれ清兵衛』である。病気で寝たきりの妻を看病するため、お城の仕事を終えるとすぐに帰宅し、かいがいしく世話をする武士の清兵衛が描かれている。これは藤沢が、悦子さんの入院していた病院に毎日のように通い、妻を励ましながら小説を書いていた藤沢と重なるというのだ。

・それにしても藤沢の展子さんに対する溺愛ぶりは凄かったらしい。態度でももちろんそうだったが、展子さんが結婚をして25歳を過ぎたころ、藤沢から「眼の中に入れても痛くないと思ったよ」と告白されたという。展子さんは小学生のころ、学校から帰るとすぐに藤沢に学校での出来事を逐一報告している。小説の執筆を中断させても、怒られたことは一度もないというから驚きだ。作家が執筆を中断してまでして子どもの話を聞くというのだから、きわめて稀有なケースではないだろうか。

・そして極めつけは、藤沢の死後、机の中から出てきた原稿用紙に書かれた遺言書のような文章である。一般的には、自分が亡くなったら、これまで支え続けてきてくれた妻の和子さんをよろしく頼むと書くであろうに、なんと「展子をよろしく」と書いてあったのだ。このとき、展子さんはすでに結婚して子どももいる。その展子さんを、どうかよろしく頼むと書いていたわけで、その溺愛ぶりが伝わってくるエピソードである。

・展子さんによれば、手帳を解読するにつれ、作家という職業がどれほど過酷であるかを思い知らされたという。手帳には苦渋に満ちた日々のメモが書かれていた。

――昨日からわずか8枚しか書けていない。

――書いても書いても全体像が見えてこない。

・藤沢の小説の書き方は、エンディングは決まっておらず、先が見えるようになるまで書いていく方式だった。だから同じ書き出しの小説が何本も見つかっこともあるらしい。文章へのこだわりも半端ではなかった。美文調を嫌い、無駄をそぎ落としていく。決して同じような表現は使わず、違った表現を削り出す。身を削り、神経をすり減らし、小説を1本仕上げると3キロ体重が減ったという。あの人生の哀歓溢れる小説が生まれた背景には、こんな過酷な葛藤と煩悶、作品への厳しい自己評価があったのである。

・藤沢はちゃっかり展子さんをモデルにした人物も登場させている。それは藤沢の代表的時代小説連作集『獄医立花登手控え』全4巻である。医者になるという夢を叶えるべく江戸に出た立花登を迎えたのは、はやらない町医者の叔父と、口うるさい叔母、生意気な娘のおちえである。居候としてこき使われながらも、起倒流柔術の妙技とあざやかな推理で、若き青年医師が、獄舎にもちこまれるさまざまな事件を解いていくといった筋立てだ。このお転婆娘のおちえというのが、どうも展子さんをモデルにしたものらしい。また、おちえの遊び友だちにも、展子さんは心当たりがあるというからなんともおかしい。

・藤沢は40代後半になると、まるでハードボイルドのような趣のある『神谷玄次郎捕物控』、『用心棒日月抄』、『隠し剣シリーズ』などエンターテイメント系の時代小説シリーズを書くようになった。もちろん、こうした時代小説も好きだが、やはり藤沢周平の小説の醍醐味は、市井ものではないかと個人的には思っている。男女の哀歓を描いて、これほどの手練れはいないと思うのだが、皆さんはどう思っているだろうか。

●西城秀樹さん

『THE 45――西城秀樹デビュー45周年フォトエッセイ』から。(撮影:武藤 義さん)

・ここまで書いてきたところで、あの西城秀樹さんが、お亡くなりになったというニュースが入ってきた。2018年4月25日、自宅で家族団欒の席で倒れて緊急入院し、懸命の治療が行われたが、5月16日23時53分、急性心不全のため神奈川県横浜市内の病院で死去したという。享年63。

・西城秀樹さんの訃報を受け、新御三家としてライバルであり友でもあった郷ひろみさんと野口五郎さんを始め、数多くの著名人が追悼コメントを発表している。2018年5月26日、青山斎儀場で妻の美紀夫人が喪主を務め、葬儀と告別式が行われる予定とある。

・実は、清流出版でも西城秀樹さんには前々から注目していた。2015年1月号から2016年12月号まで、月刊『清流』で連載したほどだ。そして、2016年9月に単行本『THE 45――西城秀樹デビュー45周年フォトエッセイ』を刊行している。著者は、西城秀樹、武藤 義の二人。単行本化に当たっては、編集担当した古満 温(すなお)君が隅々まで気配りした編集作業をしてくれた。その古満君が西城秀樹さんと同郷の広島県人であったこともお互いの信頼関係を築くのに役立った。また、装丁等を担当したデザイナーの日戸秀樹氏、そして編集協力の浅野祐子さんもアイデアを出し合い、いい作品に仕上がった。

・西城秀樹さんは、2003年と2011年の2度にわたって脳梗塞を発症し、特に2度目の脳梗塞のあとは言語障害や右半身のしびれなど、目に見える形での後遺症が残った。1メートルを歩くのに1分ほどかかったこともあったらしい。そんな重い後遺症が残りながらも、不屈の闘志でステージに立ち続けた西城秀樹さん。僕も同じ病(二度の脳出血)に倒れ、歩くのもままならない状態になった。だから西城さんには特別の思い入れがあった。だからとても残念である。衷心より、ご冥福をお祈りしたい。

2018.04.26 升本喜年さん 升本喜年さん

・実は先日、臼井雅観君が松竹関係者に取材した際に、聞いて分かったのだが、升本喜年さんが昨暮、お亡くなりになったという。好きな著者だっただけに、僕はとてもショックだった。それだけ升本さんは、弊社にとって大切な人だった。とにかく一本気な方で、曲がったことが大嫌い。かといって文章を書けば、絹糸を吐くような繊細さも持ち合わせていた。升本さんには弊社から『田宮二郎、壮絶! いざ帰りなん、映画黄金の刻へ』(2007年刊)という本を刊行させて頂いた。この本はアマゾンを見て頂ければ分かるが、4人のカスタマーレビューで満点近い「4.5」の評価がついている。400頁を超える大著ながら、これだけ評価されたのは、田宮二郎という人物の魅力であり、陰になり日向になり支え続け、共に歩いた升本さんの筆力によるものであろう。京都生まれのボンボン、学習院大学卒業で英語がペラペラだった田宮二郎。幼い頃に肉親を相次いで亡くしたことによる愛情の欠如があり、なかなか芽が出なかった大部屋時代も経験した。そして二面性を持つ繊細で複雑な性格の持ち主でもあった。そんな田宮二郎という俳優がもつ魅力に、升本さんがいかに共鳴していたかがよく理解できる。

右から升本喜年さん、嶋田親一さん、僕、小黒通顕さん(嶋田さんと小黒さんは別企画での来社だったが同席しての企画会議になった。相乗効果が発揮されるので僕は大いに歓迎した)

・升本さんは大変、エネルギッシュな方であり、地声も大きく、弊社に入ってくるとすぐにそれと知れたものだった。大の話好きであり、いつも映画関係の話やテレビ関係の話で大いに盛り上がった。お蔭様で『田宮二郎、壮絶! いざ帰りなん、映画黄金の刻へ』は増刷となり、弊社に利益をもたらしてくれたが、実はもっと売れる可能性があった。というのも、著者である升本さんと田宮二郎とはかなり近い関係にあったので、ご遺族にとってはあまり好ましくない表現や記述があったものと思われる。刊行を直前にして、弊社宛に田宮二郎のご遺族から内容証明便が届いており、刊行に至った場合には訴訟も辞さないとの内容であった。ただ、升本さんはこの本を執筆する前に、ご遺族には会って仁義を切っており、了解を得ていたことは事実である。

・確かに、この本の中には、升本さんから見た等身大の田宮二郎が語られている。初めての出会いから、田宮が五社協定に苦しんでの不遇時代を過ごして後、TVに活躍の場を移し、あの「クイズタイムショック」の司会に活路を見出すまで、さらには田宮が「白いシリーズ」で一躍TV界の大スターに登りつめてゆくまでが語られる。升本さん自身も「白い巨塔」のドラマ製作が念願だったことにも触れられている。田宮二郎の個人的な頭髪に関する、オフレコにしたいような記述も確かにあった。田宮二郎という俳優は、几帳面であり生真面目な性格だったようだ。そのため心身を病んで、終には猟銃自殺に至るのである。映画の世界が興行成績を金科玉条とすれば、TV業界は視聴率がすべてである。田宮二郎はそんな視聴率という魔物に取りつかれてしまったのであり、彼の良くも悪しくも律儀な点につけこんだ男達に滅ぼされたということになろうか。

・さて、この訴訟も辞さないといっていた田宮二郎のご遺族はどうしたのか。結局は刊行した後、ご遺族からはなんのリアクションもなかったが、僕には訴訟に対しての自信があった。というのも、僕には強力な助っ人がいたからだ。それは升本さんのご子息で、小柄な升本さんとは正反対の180センチを超える長身、イケメン弁護士の升本喜郎さんである。経歴を紹介する。1962年、神奈川県生まれ。東京大学卒業後、最高裁判所司法研修所入所。1993年、第二東京弁護士会登録、TMI総合法律事務所勤務。2000年、カリフォルニア大学ロサンゼルス校ロースクール卒業。ニューヨークのソニー・ミュージックエンタテインメント・インク法務/ビジネスアフェアーズ部勤務。2001年、TMI総合法律事務所復帰。2002年、パートナー就任。2004年、中央大学法科大学院兼任講師。2006年、映画専門大学院大学教授(―2012年)。2007年、一般社団法人外国映画輸入配給協会理事。2010年、一般社団法人衛星放送協会理事(―2012年)。2017年、一般財団法人映画倫理機構理事、映画倫理委員会委員、と素晴らしい経歴の持ち主の方なのである。

・升本喜年さんのご子息・升本喜郎さんの著書を見れば、どんな弁護士かが更によく分かる。『著作権の法律相談』(共著・青林書院)、『あなたがアーティストとして成功しようとするなら』(ドナルド・S・パスマン著、升本喜朗訳、ソニー・マガジンズ)、『エンターテインメントと法律』(共著・商事法務)、『スポーツMBA』(共著・創文企画)、『映画・ゲームビジネスの著作権』(共著・著作権情報センター)、『知的財産法をめぐる理論と実務』(共著・新日本法規出版)、『知財ライセンス契約の法律相談』(共著・青林書院)、『エンタテインメント訴訟における主張・立証活動?映画・音楽等に関する著作権侵害訴訟を中心として』(著作権情報センター)、『日本映画の国際ビジネス』(共著・キネマ旬報社)等々、とにかく映画業界・ゲームビジネスなどに、滅法お詳しい方なのだ。この喜郎さんが、訴訟を起こされた場合、全面的に協力してくれることになっていた。だから僕は、まったく恐れてはいなかった。むしろ訴訟になって、本が話題になってくれたら、販促に寄与してくれるのではないかと期待していたくらいなのだ。

升本さんの『田宮二郎、壮絶! いざ帰りなん、映画黄金の刻へ』(2007年刊)

・升本喜年さんの経歴にも触れておこう。1929年、熊本県玉名の生まれ。日本大学芸術学部(映画学科)卒業後、早稲田大学大学院(演劇学専攻)修了。1954年、松竹大船撮影所にプロデューサー助手として入社している。映画興行では松竹がトップを走っていた時期であり、升本さんが入社する半年ほど前には、大島渚や山田洋次らが助監督として入社した年でもある。1963年、プロデューサーに昇格し、『大根と人参』(1965)、『アンコ椿は恋の花』(1965)、『男の顔は履歴書』(1966)、『コント55号』シリーズ(1968―)、『薄化粧』(1985)など、多くの作品を担当した。松竹シナリオ研究所所長、松竹映像社取締役を経て、1988年、松竹を退社している。その後、テレビドラマの企画制作会社「梟雄舎(きゅうゆうしゃ)」を設立し代表となった。主な著書には、『紫陽花や山田五十鈴という女優』、『女優・川田芳子の生涯』、『女優 岡田嘉子』といった女優論。『人物・松竹映画史―蒲田の時代―』、『松竹映画の栄光と崩壊―大船の時代―』、『映画プロデューサー風雲録』など映画業界の興亡史などが光る。とりわけ『紫陽花や山田五十鈴という女優』は、戦前戦後を通じて映画・演劇のスター女優として他の追随を許さず、私生活では四度の結婚離婚を繰り返し、ひとり娘・瑳峨美智子との死別など山田五十鈴の波瀾万丈の人生が描かれる。女優道ともいうべき彼女の生き方を、松竹プロデューサーとして私的な思いを込めて綴っており、あまたある山田五十鈴論の中では、一番心に残っている。女優論でありながら、日本映画・演劇の興亡史ともなっている。

升本さんが紹介してくれた太田哲生さんの『僕は、なんのために生きて来たんだ』(2006年刊)

・升本さんの紹介で太田哲生さんを知り、『僕は、なんのために生きて来たんだ』(2006年、弊社刊)という本が誕生したことにも触れておかねばなるまい。太田哲生さんの本名は太田哲哉。1926年、香川県の小豆島に生まれた。拓殖大学商学部を卒業して、1952年、松竹株式会社に入社している。本社宣伝部員として木下惠介監督『二十四の瞳』、『野菊の如き君なりき』、『喜びも悲しみも幾歳月』など木下監督作品のほとんどを担当した。大船撮影所宣伝課長を経て、映画製作本部芸文室長となり、松坂慶子、森田健作、由美かおるなどの俳優の育成にあたる。その後、映画宣伝部チーフプロデューサーとして、『衝動殺人息子よ』、『父よ母よ!』、『機動戦士ガンダム』、『魚影の群れ』、『化粧』などを担当、1986年に松竹を退社している。この太田さんと升本さんはウマが合ったようだ。『僕は、なんのために生きて来たんだ』は、太田さんのご子息が20歳の若さで亡くなり、その追悼の意味も込めて出版された本だったが、升本さんは、この本を自身の制作会社で映像化しようと考えていた。豊富なプロデューサー経験にプラス、独立後はドラマの企画提案や制作の仕事を続けてきた升本さんが自らのプランを持って来社された。

アイデアを伺ってみると、得意だった映画・テレビの力を借りて単行本のパワーを全開したいとおっしゃる。僕も、もっともな路線だと思ったし異存はなかった。メディア・ミックスの相乗効果は、大いに有望路線である。僕は、ぜひ映画化、テレビドラマ化にご尽力をお願いした。升本さんの構想には、松竹時代に交流のあった某大物俳優も含まれ、これが実現したらと思うとわくわくしたものだった。

お嬢さんの升本由喜子さんは元女優

・この映像化の打ち合わせに、升本喜年さんに伴って来たのが、娘さんの升本由喜子さんだった。升本由喜子さんは、渡瀬ゆきの芸名で活躍した元女優さん。旧芸名は渡瀬由喜子さんといった。早稲田大学中退後、劇団所属を経て、1980年に「太陽にほえろ!」に本名でデビュー。その後「西部警察」にゲスト出演の際に渡哲也の命名で「渡瀬由喜子」に改名した。「渡瀬ゆき」に再改名後の1983年から1987年まで、「太陽にほえろ!」で、ブルースこと澤村誠刑事(又野誠治)の妻・泉役でセミレギュラー出演していた方である。「太陽にほえろ!」終了後は、プロデューサー業に転じ、父・喜年さんが設立したプロダクション「梟雄舎」の代表取締役として現在も、数多くの作品制作の現場に立っている。この親子で各テレビ局のディレクターに働きかけて、作品制作を摸索したのだが、残念ながら実現には至らなかった。今も僕の心残りとなっている。

・それにしても升本喜年さんの素晴らしいDNAは、見事に受け継がれたといっていい。ご子息のイケメン敏腕弁護士は、著作権分野では日本を代表する弁護士として知られる。そして美人でプロダクション経営を任された娘さんである。その意味でも、僕は升本喜年さんに心から拍手を送りたい気分である。衷心より、升本喜年さんのご冥福をお祈りしたい。どうぞ安らかに。

2018.03.22 熊谷守一さん 「熊谷守一 没後40年――生きるよろこび展」。国立東京近代美術館で

3月2日、清流出版からほど近い国立東京近代美術館で開催中の「熊谷守一展」を臼井雅観君と見に行った。前々から行きたいと思っていた展覧会だったので、思い切って出かけてよかった。弊社からは営団地下鉄九段下駅から1駅の竹橋駅が近いのだが、僕が電動車椅子なので北の丸公園を通って美術館まで行くことにした。これが正解だった。というのも、ちょうど公園内には、寒桜や河津桜、緋寒桜が咲き始めており、春の息吹を肌で感じることができた。

思い起こせば、僕が小学生だった頃、熊谷守一の家を見て、印象的だったことがある。当時の町並みといえば、木造の小さな家が軒を接するように建っていたものが、そんな中で熊谷守一の家はコンクリート塀に囲まれたモダンな作りだったことを覚えている。僕は豊島区立千早小学校に通っていたが、その校門から近い場所に熊谷守一の家があった。僕の家からも東へ300メートルほど小学校、その先、熊谷守一の家は100メートル、合計400メートルしか離れていなかった。当時の僕は、芸術に目を向けることもなく、腕白なガキ大将として遊び回っていた。画家・熊谷守一より、近くにあった立教大学の野球部グラウンドの方に魅かれていた。

僕の中学時代、神宮球場で開催される東京六大学野球で、「鬼の砂押監督」率いる立教大学は黄金時代を迎えていた。三塁手は華麗な守備と天才打者だった長嶋茂雄、ピッチャーは無類の制球力と剛腕で知られた下手投げの杉浦忠、遊撃手には堅実な守備の本屋敷錦吾がいた。いずれも後に巨人、南海、阪急と球団はそれぞれ散ったが、プロ野球を沸かせる人気スター選手がそろっていた。日本ハムの監督になった大沢啓二親分も、外野手としてこの黄金時代を支えていた。僕たちはいまでいう追っかけをしながら、野球に入れ込んだものだった。

現在、熊谷守一の居宅は、豊島区立熊谷守一美術館となっている。また、1976年に恵那郡付知町(現・中津川市付知町)で生まれた熊谷守一の偉業を記念して、同町に美術ギャラリーを開設した。以降40年以上にわたり、熊谷守一の作品・遺品等を展示してきた。そして2015年に、次女・熊谷榧(かや)が館長となり、“つけちギャラリー”としてリニューアルオープンしている。

今回の「熊谷守一展」の案内にはこうあった。

≪熊谷守一(明治13年 ― 昭和52年)は、明るい色彩とはっきりしたかたちを特徴とする作風で広く知られている。特に、花や虫、鳥など身近な生きものを描く晩年の作品は、世代を超えて多くの人に愛されている。その作品は一見ユーモラスで、何の苦もなく描かれたように思える。

しかし、70年以上に及ぶ制作活動をたどると、暗闇でのものの見え方を探ったり、同じ図柄を何度も使うための手順を編み出したりと、実にさまざまな探究を行っていたことがわかる。描かれた花や鳥が生き生きと見えるのも、色やかたちの高度な工夫があってのこと。穏やかな作品の背後には、科学者にも似た観察眼と、考え抜かれた制作手法とが隠されている。

東京では久々となるこの回顧展では、200点以上の作品に加え、スケッチや日記などもご紹介し、画家の創造の秘密に迫っている。明治から昭和に及ぶ97年の長い人生には、貧困や家族の死など様々なことがあった。しかし、熊谷守一はひたすらに描き、95歳にしてなお「いつまでも生きていたい」と語ったという。その驚くべき作品世界に、機会があったら是非、触れてみて下さい。≫

熊谷守一は無欲恬淡としていて、かつ反骨心の持ち主でもあり、語り草になっている逸話も数多い。昭和42年、文化勲章受章者に内定して連絡を受けたのだが、「これ以上、人が来るようになっても困る」として辞退した。同様に、昭和47年の勲三等叙勲の内示を受けた際にも、「お国のために、何もしていないから」との理由で受諾を断っている。

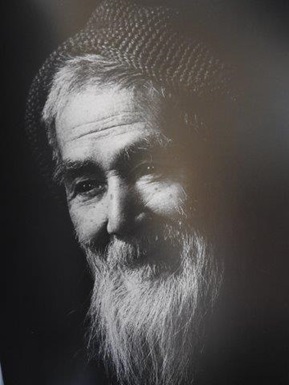

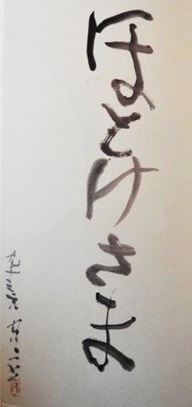

画家・熊谷守一(撮影:藤森武さん)

僕は犬・猫といった動物や鳥類など生き物を特に好きでもないし、あまり興味が湧かないのだが、熊谷守一は年を経るにしたがって、ごく身近にいる蛙や蟻、猫や兎、鳥や昆虫など、さまざまな生き物を描いてきた。また、頼まれれば熊谷守一は書もよくしているが、僕も書は好きだった。健常だったころは、弊社から刊行した出版物の題字を自分流で書いたこともある。特に誰に習ったということもなく、まったくの無手勝流であった。だから熊谷守一が最晩年近くに書いた、なんとも形容のしがたい枯れた書には大いに関心があった。それと僕がリハビリの過程で体験した絵手紙への関心から、遊び心に満ちた画家のスケッチにも興味があった。

画家がよくモチーフとした「猫」(撮影:藤森武さん)

絵手紙といえば、熊谷守一は、弊社からも十数冊刊行させて頂いた絵手紙創始者・小池邦夫さんが尊敬する画家の1人でもあった。小池さんは、熊谷守一の油絵より特に書や素描に関心があったようだ。確かに、熊谷守一のデッサンした蛙にしても鳥にしても、一本の線でサラサラッと簡単に描いているように見える。小池さんは、「それでいながら動きがあり、鳴き声さえ聞こえてきそうだ」と評している。

「線というのは誰にでも引ける。誰にだってお喋りができるのと同じである。だが、生きた線を引けるかどうかとなると、これは大変に難しい。お喋りはできても、人を感動させるお喋りとなるとなかなかできないのと同じである」。小池さんは、分かりやすくそう説明してくれた。

そういえば、今回展示されていた作品の中に、雨粒が水に跳ねている絵があった。ただ水溜りに雨粒が落ちて跳ねているだけの絵なのだが、不思議なことに動いているように見えた。線が生きているかどうか、という小池さんの言葉が実感として腑に落ちたのだった。

蝦蟇カエルの素描画

よく熊谷守一の観察眼の凄さ・鋭さを語るのに出てくる逸話がある。それは蟻の観察についてである。なんと蟻は歩き始めるときに、前足の2番目から動き出すというのだ。なんという観察力だろうか。奥村土牛も凝視して描く画家であったが、蟻をこれほどの観察眼で見ていた画家がいただろうか。多分、僕はいないと思う。

蟻の絵

これは余談だが、40数年前、素描に感動した小池邦夫さんは、熊谷守一宛にファンレターを書いたことがある。是非とも写真を頂けませんか、とのおねだりの手紙だったらしい。すると自らの写真の裏に熊谷守一と筆でサインした写真が送られてきたという。後日、小池さんは、熊谷守一の長男である熊谷黄(おう)さんに会う機会があった。小池さんがその話をすると、「それは父がよっぽど機嫌のいいときだったんでしょう。めったにそんなことをする人ではありませんよ」と言ったという。小池さんの手紙が、画家の心を揺り動かすだけの魅力ある手紙だったのだ。絵手紙創始者・小池邦夫の面目躍如たる逸話ではないだろうか。

98歳、最晩年の作。白洲正子が所蔵していた

身近にもう一人、熊谷守一ゆかりの人物がいる。それが写真家の藤森武さんである。藤森さんは土門拳の弟子として知られている。弊社刊行の豪華本『独歩―辻清明の宇宙』(3万2400円 2010年8月刊)でもお世話になり、月刊『清流』でも、大島在住の染色家・陶芸家として知られる菅原匠さんの連載でもお世話になった。その藤森さんは、30代の若かりしころ、3年間にわたって熊谷守一邸に通い詰め、写真集『熊谷守一の世界 獨樂』(世界文化社刊)を出しておられる。この間、3000枚もの写真を撮ったというから半端ではない。

それにしても写真嫌いで知られる熊谷守一が、自宅でくつろぐ写真、ましてや油絵はいつも夜に描くという熊谷守一が、真昼間に絵を描いている写真まで撮らせているとは驚きであった。余談だが、師匠の土門拳も熊谷守一を撮っている。それは昭和23年9月のことで、当時、68歳だった熊谷守一が庭であお向けに寝転んでいる珍しい写真だった。美術雑誌に依頼されて撮影されたものだが、熊谷守一を師弟が撮った珍しいケースということになる。

藤森武著『獨樂』(世界文化社刊)

『獨樂』を見ると、驚くべきことに熊谷守一が藤森さんを撮った写真が載っている。これではどっちが写真家か分からない。調べてみると、熊谷守一の写真歴は長く、手製の写真機を作っていたほど。そのお手製写真機でよく写真を撮っていたというから筋金入りの写真通なのだ。そんな人のお眼鏡に叶ったのだから、藤森武という人物も大したものである。

写真集には熊谷守一が、好きなパイプ煙草をくゆらしながら寛ぐ姿がある。草が生い茂った庭を、掻き分けるように散歩している姿がある。画室で絵を描いている姿も家族団らん風景も載っている。晩年の熊谷守一は、ひがな一日、庭に腹ばいになって、あるときは寝っ転がりながら、小さな生き物を観察し続けていた。土蜘蛛がいたり、蟻がゾロゾロ歩いていて、蛙や蝶々もいた。よく見れば、熊谷守一の庭には、画題となる生き物がいくらでもいたのである。

僕は、こんな写真をよくぞ撮らせたものだと思った。藤森さんは、画家の没後20年に大量に発見された未発表のデッサンと水墨画を集大成した『虫時雨』を、また書家の書を超えるとまでいわれた150点の書に焦点を絞って編集された『無一物』も同じ世界文化社から刊行している。実際、今回没後40年展を見て、作品の魅力を再発見した。藤森さんの本がいずれもロングセラーでいまも売れているというが、さもありなんと納得したのであった。

じっくりと鑑賞し、心豊かな気分になった僕たちは、竹橋の毎日新聞社地下街にある北海道料理の店で、北海道直送の新鮮な魚料理に舌鼓を打った。そして、僕は初めて、その店でじゃがいもの本格焼酎を呑んだのだ。これが思いの外、美味しかった。会社に帰ってから、先ほど呑んだ「じゃがいも焼酎、北海道清里(原酒)、44度」の値段を見てびっくりした。お値段もそれなりだったのである。ともあれ目の保養をし、新鮮なお刺身をつまみに、初めてのじゃがいも焼酎を楽しんだ。大いに満足のゆく一日だった。

2018.02.23 椎名其二さん、山内義雄先生 在りし日の椎名其二さんと僕。椎名さんは6畳一間に住み、家財道具も少なかった。後日、フランスへ帰る際、椎名さんから、自ら製本装丁した総革の美しい本を3冊頂戴した。僕の大切な宝物だ!

・前号の野見山暁治さんを書いた際、「椎名其二さん」のことを次号で書くことを約束した。僕が敬愛し、生涯忘れえぬ孤高の人・椎名其二さんだが、その前に、椎名さんを僕たちに推薦してくれたフランス文学の泰斗・山内義雄先生にも触れておきたい。1959(昭和34)年、早稲田大学第一政治経済学部に入学、僕は大学生となった。早大高等学院時代に僕は、第2外国語はドイツ語で、大学でもドイツ語を選んだが、フランス語にも興味があり、機会があったら学びたいと思っていた。幸い、第一外国語にフランス語を選択して第一政治経済学部に受かった2人の友人がいた。麻雀卓を囲むなど親密なお付き合いをしていた仲間で、一人は早大高等学院時代からの長島秀吉君、もう一人は暁星高校からきた神本洋治君だった。僕は念願していた通り、聴講を許可され、フランス語授業を受講できた。

その心の広い先生が、『狭き門』(アンドレ・ジット)や『チボー家の人々』(ロジェ・マルタン・デュ・ガール)、『善意の人々』(ジュール・ロマン)、『地獄の一季節』(アルチュール・ランボー)等の名翻訳で知られた山内義雄先生だった。山内先生は1894(明治27)年生まれ、1973(昭和48)年に逝去された。享年79。1915年(21歳)に東京外国語学校を卒業され、家庭の事情で、第一希望の京都帝国大学文学部ではなく、法学部に入学されたが、文学部上田敏教授が急逝するまでの1年余り、上田敏教授の講義を聴き、直接の薫陶も受けた。1918年に、経済学部に転部するも、1921年、ポール・クローデル大使が来日することを知り、東京帝国大学仏文科専科に転じている。26歳上のクローデル大使の知遇を得て、フランス語の才能を認められた山内先生は、1927年初めの離日まで繁く行動を共にし、舞踊劇『女と影』(1922年、帝国劇場)、詞華集『百扇帖』(1927年、新潮社刊)など、大使の滞日作品の出版、上演に尽力したのだった。クローデル大使から、「完全なフランス語を話す青年」と評された逸話の持ち主である。

そもそも山内先生は、中学生の頃から、永井荷風と上田敏の訳詩によりヴェルレーヌやボードレールを知り、原書を輸入して読んだというから、そのフランス語の語学力たるや半端ではなかった。レジオン・ドヌール、シュヴァリエ勲章を受章し、日本芸術院会員でもある。逆算すると、僕は山内先生が64歳の時、お会いしたことになる。結果としてフランス語や文学、法律、経済などを教えていただいた。広く深く、そして世俗的と学術的双方に深い関心をお持ちの方であった。このような方に出会えたことは、まさに僥倖であり、幸運であったというしかない。僕の人生にどれほど強い影響を与えたか、計り知れないものがある。

・ある時、長島秀吉君と僕は、新入生がめったに行かない大学院校舎の廊下で、山内先生が書いた張り紙を見て、滞仏四十年の椎名其二さんを知る。その文章を控えてあるので披露する。

≪椎名其二さんのこと―――――――――――――山内義雄

滞仏四十年といっても、それは椎名さんの場合、簡単に言いきれないものがあります。最近、『中央公論』に連載中の滞仏自叙伝によって御承知の方もあろうと思いますが、永い滞仏中、終始フランスの思想、文化、社会、政治にわたっての巨細な観察と犀利な批判につとめられた椎名さんのような方は、けだし稀有の人をもってゆるされるだろうと思います。そうした椎名さんのフランス語については今さら言うまでもありませんが、語学を通じて、さらに語学を踏みこえて、フランス文化の骨髄をいかにつかむべきかについての椎名さんの教えは、聴くべきもの多々あることを信じて疑いません。

かつて一旦帰朝の際、吉江喬松博士の招請により早稲田大学フランス文学科に教鞭をとっておられたころの椎名さんのお仕事には、バルザック、ギーヨマン、ペロションなどの文学作品の翻訳とともに、ファーブル『昆虫記』の翻訳がかぞえられます。文学者であるとともに科学者であり、さらに一個哲人のおもかげある椎名さんの祖国日本に帰られてからのお仕事には、大きな期待を禁じ得ないものがあります。≫

この文章を見て、僕ら二人は勇み立った。長島君はフランス語がすでに大学院生レベルにあったが、僕はまだ初心者のレベルであった。だが、どうしてもこの滞仏四十年の椎名其二さんにお会いしたくなった。フランス語の習得にも猛然と興味が湧いてきた。

山内義雄先生の遺影の前にワインを捧ぐ。山内先生と、もう1杯は故・長島秀吉君のため

・話は変わるが、わが清流出版の位置する九段・俎橋(まないたばし)の近辺は、かつて山内先生が東京外国語学校時代によく足繁く通った洋書専門古書店の「堅木屋」があった場所である。明治44年頃の話で、今から107年前になる。いまはもうない古書店のあった俎橋近辺で、僕は清流出版という仕事場にする。これは山内先生によるお導きだと思っている。

・椎名其二さんは、1887(明治20)年秋田県角館の生まれ、1962(昭和37)年没。山内先生に比べると、7歳年上だった。「アミチエ(友情)は大いに受けるが、モノとかカネの援助は要らない」を信条とし、毅然として清貧の道を歩んだ方だ。長島君と僕はこの老人に心底惚れ込んだ。あとで分かったことだが、椎名さんは早稲田大学文学部を中退し、渡米して、アメリカのミゾーリ州立大学新聞科を卒業している。作家の近藤信行さんの文章を借りると――

≪名利をもとめなかった椎名さんの生き方は、『舞姫』の主人公とは正反対のものだった。……早稲田に学んだが、安部磯雄の示唆によってアメリカにわたり、ミゾーリ州立大学の新聞科を出た。セント・ルイス、ボストンでの記者生活ののち、ジャン・ジョレス、ロマン・ロランにあこがれてフランスにわたる。英国の詩人カーペンターの紹介でポール・ルクリュと知りあい、南仏ドンムのルクリュ家の学僕となったが、これが椎名さんの一生を決定したといえるだろう≫。

≪日本を脱出した石川三四郎と出会ったのも、このルクリュ家においてであった。ロマン・ロランの『大戦下の日記』のなかに、椎名さんはクルュッピ夫人の農場ではたらく一日本人として「彼は非常に聡明で、教育があり、洗練された礼儀と清潔さとを身につけて」いると描かれているし、クルュッピ夫人はロランにあてて「私は彼を、かなりトルストイ的な、働くべきであるからには、最良の労働は土のそれだと感じている社会主義者なのだと思います」とかいている。≫――『ある生涯』(近藤信行)、同人誌『白描』創刊号。

近藤信行さんは中央公論社の名編集者で、月刊『中央公論』に執筆していただこうと、帰国したばかりの椎名其二さんに依頼された。ご本人が自分の人生で何も語るものがないとして書くのを断っていたのに、「自由に焦れて在仏四十年」「石川三四郎のことなど」「パリで知った黒岩涙香」「佐伯祐三の死」などを聞き出して、連載をものにした。だが、当時、嶋中鵬二社長は、「貧乏たらしい話で嫌い」と周囲の人に漏らしていたそうだ。その後、1969(昭和44)年、文芸雑誌『海』の創刊編集長になったが、1976(昭和51)年、『海』編集長の職を辞し、中央公論社を退職した。そして1978(昭和53)年、『小島烏水――山の風流使者伝』(創文社刊)で大佛次郎賞(第5回)を受賞した。これは453頁もの大著で、山岳文学研究の傑作だ。近藤さんは、「椎名さんに惚れ込んだがために、結局、会社を辞めた」としか言いようがない。

・椎名其二さんは、このような経緯を経てフランスへ渡った。そして、「東洋の哲人」と周りのパリ人たちから呼ばれた。住んでいるところは、「ヨーコと暮らしたパンテオン脇の小路、すぐ傍らのルクサンブルグ公園。それを右へ辿った、椎名さんの、半地下の棲家。いくらか様子を変えてはいるものの、そのまま静かに横たわっている」(野見山暁治『じわりとアトリエ日記』2016年10月17日)。その棲家は、70年後も静かに横たわっているというのが野見山さんの証言だ。ある時、作家の芹沢光治良さんが半地下の椎名さんを訪ねた。その状況を帰国後、小説『女の都』に書いている。椎名さんはそれを不快に感じたそうだ。

椎名さんは成人してからの日本滞在はたった2回だけ。1回目は1922(大正11)年から1927(昭和2)年にかけて5年ほど、2回目は1957(昭和32)年から1960(昭和35)年にかけての3年ほどで、8年にも満たない短いものだった。2回目の日本帰国は、故郷の秋田に労働大学を作る動きがあり、その学長として椎名さんに白羽の矢が立ったのだった。70歳の椎名さんはふるさとに骨を埋めるつもりで、妻子に永の別れを告げ、単身日本に帰ってきた。しかし、その労働大学の構想は頓挫してしまう。故国は決して思い描いたような国情になく、≪終の棲家≫とはなりえなかったのだ。椎名さんは、深い傷心を抱えてフランスに帰ることになる。いわば椎名さんの生涯で、2回目の日本に幻滅しての旅立ちであった。

僕は19歳の時、山内義雄先生の薦めで70歳だった椎名さんにお会いし、ほぼ2年半、その謦咳に接することができた。 椎名さんはよく、エマーソン、ソーロー、ホイットマンの話をしてくれた。1959年頃のわが国といえば、人心は乱れ、心は貧しく、物情騒然たる状況であった。物事を真剣かつ誠実に受け止める老人の目には、耐え難い世の中に映ったはずだ。エマーソン、ソーロー、ホイットマン等の名前など、およそまだ誰の口の端にものぼらない時代だった。また、ヴォルテール、ディドロ、ダランベール、ジャン=ジャック・ルソー、ビュッホン、コンドルセ、ジャック・テュルゴー……以下、百科全書派(アンシクロペディスト)にもよく話題が及んだ。知的好奇心が旺盛だったわれわれには、大いに心刺激されるお話だった。

「早稲田大学フランス友の会」に出席し、演壇に立つ椎名さん。山内義雄先生が「一目でいいから、お顔を学生に見てもらいたかった」と

前列中央が椎名其二・マリー夫妻、後列左から息子のガストン夫妻、野見山暁治・陽子夫妻、安齋和雄、蜷川譲の各氏

・その椎名其二さんが野見山暁治さんを紹介した文章がある。

≪野見山暁治氏は今三十八歳だが、八年間パリで絵が売れようと売れまいとその道に精進している、既に大家の域に入った画家である。 昨秋、ブリヂストン美術館で五十点内外の個展を開いた時は、批評家及び一般の観賞者に驚きの眼を見張らせ、その作品によって1958年度安井記念賞を得たのであった。 僕はその絵画に対する態度及び人間などに関する点で彼を思うとき、佐伯祐三を連想せずにはいられない。後者は若くして死んだ。野見山は今後益々我々の嘱望を裏切ることはないであろう。 椎名其二≫

この紹介文のあと、僕の人生にとって思い出深い文章が続いている。

「今度、椎名先生がフランスに帰られるための旅費として野見山画伯よりデッサンの寄贈を受けましたので、左記の次第で配布することに致しました。宜しく御協力の程御願い申上げます。 椎名先生の会」

日付は1959年10月6日である。もちろん、大学2年生だった僕も野見山さんのデッサンを早速買い求めた。つまり、野見山さんは、尊敬する椎名さんがパリに帰るための旅費を、自ら描いたデッサンの提供によって捻出したことになる。

・類い稀な知性とユーモアに溢れた椎名老人が、たまたま翻訳した『出世をしない秘訣』(ジャン=ポール・ラクロワ作、椎名其二訳、理論社刊)が売れて翻訳印税を手にしたとはいえ、他に確たる収入もない。日本での生活も楽ではなかった。だからフランスに帰る旅費を工面するなど、できるはずもなかった。見かねたパリ在住の野見山さんが助け舟を出したのだ。その時点で僕は、まだ野見山さんとお会いしたことはなかった。野見山さんの絵を購入し、いくばくかの旅費を負担しただけだった。野見山さんは1964年にフランスから日本に帰国された。その後、いつだったかは忘れたが、この義侠心に厚い気骨の画家にお会いできたのは望外の幸せだった。

秋田・角館にある新潮社記念文学館で椎名其二さんの展示パネル。このコーナー、石川達三、高井有一氏らと並んでいる

作家の芹沢光治良さんとお別れの挨拶する椎名其二さん。左後ろに近藤信行さん

・月刊『清流』1998(平成10)年2月号に、近藤信行さんが、「清貧に生きる」の一例として、「自由人として、生きる喜びを大切にした椎名其二さんのこと」と題し、原稿を執筆してくれた。その文章の冒頭に「モリトー良子(装丁作家)がドイツから帰ってくると、必ず声がかかってきて集まる会がある」と書かれている。そのメンバーとは、野見山暁治さん、岡本半三さん、安齋和雄さん、そして執筆者・近藤信行とある。ある時、私は帰国中のモリトー良子さんにお会いした。椎名其二さんと親しく交流したほどの人である。人間的な魅力が滲み出ている素晴らしい女性だった。その時の縁で、ドイツで月刊『清流』を定期有料購読してくれたが、今もご健在なのかは、10年以上経ったいまでは分からない。

野見山暁治さんを中心に会席料理の「銀座大増」に集まった。2006年5月3日、あれから12年が経った

・「滞仏40年で、モラリストであり自由人だった」椎名其二さんの縁にまつわる人々の集まりだ。この日は、たまたまドイツからモリトー良子さんが日本に戻っていたため、僕たちにお声をかけてくださった。右から野見山さんの本の編集した野本博君、曽禰知子さん(モリトー良子さんの妹、ご主人は元東急ハンズ社長)、野見山暁治さん(2005年12月菊池寛賞受賞。2006年2月わが社から出た『小熊秀雄童話集』に「池袋モンパルナスと小熊秀雄」と題し、窪島誠一郎さんとの対談を収録。文化功労者顕彰、文化勲章受章)、加登屋、モリトー良子さん(在ドイツ。椎名さん直伝の製本家。令弟は住田良能元産経新聞社社長)、安齋和雄未亡人の美恵子さん(この会の常連で早稲田大学教授の安齋和雄さんは、先年お亡くなりになった)。近藤信行は夫人、近藤信行さん(作家・評論家、元山梨県立文学館長、元中央公論社の名編集長)、山口千里さん(野見山暁治さんの秘書)、岡本半三さん(画家。10歳で奥村土牛、23歳で安井曾太郎と日本画と洋画の両巨匠に師事。1951年一水会展入選後、フランスへ留学。その際、野見山暁治と椎名其二両氏と知り合った)、高松千栄子さん(岡本半三さんのパートナー)。

当日、僕は、椎名其二さんにいただいたHan Rynerの装丁本を持って行った。すると、安齋美恵子さんがHan Rynerはどのように発音しますかと質問された。僕は椎名さんの受け売りに説明した。その結果、亡夫・安齋和雄さんのHan Ryner選集6冊を送ってくれた。いっぺんに僕はアン・リネルの研究家になった気分を味わった。

・もう一つ付け加えるなら、椎名其二さんはパリで哲学者アランの全集を持っていた。アランは、1950年に亡くなっているが、椎名さんはアランについてよく口にした。2回目の日本帰国に際して椎名さんは、その全集を東京大学教授の森有正(もり・ありまさ)さんに譲った。その間の事情をよく知る森さんの弟子、作家・立教大学助教授の辻邦生(つじ・くにお)さんに僕が当時、ダイヤモンド社で編集に携わっていた月刊誌『レアリテ』に「森有正氏の書斎」と題し書いてもらった。今にして思えば、椎名さんは、アランに深く学んだほうがよいとの親心で、森有正さんに譲ったのではないか。それを機に、森有正さんの書斎には「アラン・コーナー」ができた。辻邦生さんも恩師の書斎について書きたいと思っているはずと、30歳の編集者だった僕は考えた。辻邦生さんは喜色満面、締切りの大分前に原稿を完成してくれた。その後、何かというとお声がかかり、池袋の喫茶店に呼んでくれ、楽しい会話をした。辻邦生さんには、経済雑誌の会社ダイヤモンド社を辞めるべきか、人生の選択などいろいろとお世話になった。あと僕が最初の翻訳書『敗戦国の復讐――日本人とドイツ人の執念』(マックス・クロ、イブ・キュオー著、嶋中行雄・加登屋陽一共訳 日本生産性本部刊)を贈呈した時、丁寧な言葉で激励されたことは僕にとって誇りである。

栃折久美子さんの著装幀になる『森有正先生のこと』(2003年、筑摩書房刊)

話は変わって、森有正さんが55歳の時、運命的に16歳年下(39歳)の女性に出会う。お相手の装幀家・製本工芸家・エッセイストの栃折久美子さんは『森有正先生のこと』をお書きになったので、読めばおおよその関係は分かる。栃折久美子さんは、筑摩書房を経てフリーのブック・デザイナーとなったが、ベルギー国立高等視覚芸術学校でルリユールと呼ばれる製本技術を学んだ。そして、森有正さんの死に至るまで10年間に亙る恋が描かれる。日記を元にした追想形式で、冷静かつ繊細な心情描写で大人の恋に触れている。

かつて森さんが一回目の結婚をした時も、離婚だの新しい恋人だの騒がれたことがある。そのことを椎名其二さんから、「東京大学の偉い先生も自分のことになると全くだめだな」と揶揄されたと聞く。栃折久美子さんの親友の一人がモリトー良子さんである。モリトー良子さんは、椎名其二さんにルリユールを学び、栃折久美子さんとの共著『ルリユール(Reliures)製本装釘展覧会カタログ』 を出されている。

まだまだ椎名其二さんのことは書き足りないが、この辺で、ペンを擱くことにする。また、機会があればお話したい。

2018.01.23 野見山暁治さん 野見山暁治さんと僕

・旧臘、画家の野見山暁治さんから新刊『じわりとアトリエ日記』(2017年12月16日発行、2500円+税金、生活の友社刊)が贈られてきた。さっそく拝見すると、約510ページもの大著である。片手しか使えない僕には、持ち運びがしんどいほどだ。その本が文字通り「どん!」とばかりに届いた。野見山さんの本業はもちろん画家だが、僕は文章も大好きなので大いに楽しんだ。暮れからお正月にかけ、この本を何回も繰り返し読んだ。本欄『加登屋のメモと写真』で、野見山さんのことは何度も書いてきたが、初めてこのコラムをご覧になる方は、野見山さんと僕がどのような関係なのか分からないだろう。おいおい説明をしていきたい。

・『アトリエ日記』の連載は、月刊誌『美術の窓』で2003年12月号にスタートし、すでに14年以上になる人気シリーズである。そもそも単行本化については、わが清流出版が口火を切った。僕のたっての希望で野見山暁治さんを説得し、出版にこぎつけたものだった。『アトリエ日記』(2007年)、『続アトリエ日記』(2009年)、『続々アトリエ日記』(2012年)と、都合3巻まで清流出版から刊行させていただいた。その後、僕が清流出版の代表を降りたので、月刊誌『美術の窓』を発行する(株)生活の友社が引き続き刊行することになった。4巻が『やっぱりアトリエ日記』(2014年)、今回の5巻目が『じわりとアトリエ日記』となったわけだ。

『じわりとアトリエ日記』には、2013年11月から2017年2月までの日記を収載している。さすがに美術専門出版社らしく、単行本にする時の企画内容が斬新だった。4巻の巻末では野見山さんに聴くと題し「105の質問」を収載し、これまでの作品と比べ差別化を図っていた。生活の友社の編集企画部長・小森佳代子さんの尽力によるものだ。今回の刊行も、大げさなようだが、小森さんが命賭けで取り組んだ結果、刊行にこぎつけられたのである。彼女は癌という病を得て、闘病生活をしながら、著者や印刷所を暮れも正月もなく動かし、本作りを行なったものだという。野見山さんの日記を読むと、小森さんの闘病の日々が窺い知れる。「抗癌剤治療後の小森さんの頭にも、黒々と髪の毛が生えてきた」(『じわりとアトリエ日記』)などという記述があったからだ。実に素晴らしい小森さんの仕事ぶり。その編集者魂には脱帽するばかりである。

『じわりとアトリエ日記』のカバー

・野見山暁治さんは、1952年からパリで12年間の絵の勉強を終えて、1964年に日本に帰国した。1968年に母校である東京藝術大学に助教授として招聘され、後に教授となり、1981年まで勤務した。最後は、東京藝術大学名誉教授となっている。野見山さんは、軽妙洒脱な文章でも知られ、『愛と死はパリの果てに』以降、20冊以上の単行本を上梓されている。僕が一番好きなのは、『四百字のデッサン』(1978年、日本エッセイスト・クラブ賞受賞)というエッセイ集である。僕はこの本を初めて読んだ時の衝撃を、いまもって忘れることができない。

河出書房新社刊の文庫判

・野見山さんは、齢97歳というご高齢にもかかわらず、絵に文章にとますます多忙を極めている。文化功労者顕彰(2000年)、文化勲章受章(2014年)など世俗の名誉も得た。僕が、そのような方との知遇を得られたのは、天の見えざる配剤であろうと感謝している。今回の『じわりとアトリエ日記』も、過去のシリーズ同様に、野見山さんの身辺雑記的な日常を淡々と描いている。日ごろ知りえない画家の日常生活だけに、僕にとってとても興味深いものだった。締め切りに追われ、呻吟しながらの個展用の作品制作から、時には画廊・美術館・博物館巡りをするなどアグレッシブな日常ぶりが窺える。交友関係の広さにも驚くばかりで、そんな男友だち女友だちとの交流ぶりが淡々と綴られている。

・今回の『じわりとアトリエ日記』で、一つの読みどころは、野見山さんの名誉欲に対する恬淡さである。一般に、功成り名を遂げた著名人というのは、名誉に固執するものだ。野見山さんは、芸術選奨、文化功労者としても顕彰された。戦没画学生慰霊美術館「無言館」の開設・運営にも尽力し、館長の窪島誠一郎さんとともに菊池寛賞も受賞している。平成26年には、文化勲章を受章したが、野見山さんはいまだに受章したことを悩んでいるようなのだ。「勲章を受けた方がよかったのか、断った方がすんなりといったのか。いまだに葛藤が続いている。先々、描き続けるには、どちらが良かったろう」(『じわりとアトリエ日記』)。

・昨年お亡くなりなった(有)無限の代表取締役、奥田敏夫さんと僕は、お酒を酌み交わしながら、この件について語り合ったことがある。「どうやら野見山さんが、今度の文化勲章受章者にノミネートされたらしい。野見山さんは、どうされるのかに興味深いけど、すでに文化功労者の顕彰を受けておられるし、どうかな……」「無欲な野見山さんだから、断るかもしれないね」などと噂したものだ。芸術家・画家の立場を超え、一人の人間としては、「心底、野見山さんは素晴らしい方だから、受けるも断るも、どっちに転んでも野見山さんらしい」と結論は一致したのが懐かしく思いだされる。

・ここからは、僕が『じわりとアトリエ日記』から興味を引かれた個所を引いてみる。野見山さんは個展をしばしば行なっている。その個展に間に合わせて、作品制作を頑張っている。そして、その合間を縫って、自らの個展の出席はもちろんのこと、友人知人、触発されられる芸術家、物故者などの展覧会、個展にもせっせっと足を運んでいる。

例えば――、

ニューオータニの展覧会、尾道の美術館、みゆき画廊の正月展、「上海博物館・中国絵画の至宝」展(上野の博物館)、宮脇愛子の新作展、菅野夫妻の二人展、高島屋の井上悟展、「印象派を超えて――点描の画家たち」(六本木の国立新美術館)、ギャラリームサシでムサ美の実専展、山口長男を讃えて新年宴会、芸大で佐藤一郎の退官記念展、遠藤彰子展、「国宝大神社展(大宰府の博物館)、高島屋で「千里の個展」、大阪の高島屋で個展「はじめまして百貨店、野見山暁治です」――ここに紹介したのは、アトリエ日記のほんの一部の引用である。傑作なのは、大阪の高島屋の個展で、「はじめまして百貨店、野見山暁治です」のキャッチフレーズ。実に野見山さんらしいウィットが冴え渡っている。

左から小森佳代子さん、山口千里さん、野見山暁治さんと僕

・野見山さんの文章は「日記体」だが、例えば、

≪2013年12月31日。年越しそばを、夜遅く千里が運んでくれる約束。それに併せて小森さんが推敲のゲラを取りに来る手はず。せっかくボクシングの中継なのに口惜しい。ともかくゲラを渡さなきゃ年が越せん。小森さんもそれを持って帰らないと、正月が迎えられん。ぎりぎりの大晦日かもしれんが、ぎりぎりの年齢。あまり、こき使うな。≫などと、軽妙洒脱な表現とユーモアが光っている。

千里とは、山口千里さんのことである。野見山さんと同郷の福岡県のご出身で、いわば野見山さんの秘書的な役目を務めておられる。聖心女子大学教育学科を出て、国展、女流画家展を中心に絵の世界でも活躍中で、伊藤廉記念賞展、東京セントラル美術館油絵大賞展、第2回ジャパン大賞展、上野の森美術館大賞、国展奨励賞などを受賞した気鋭の画家、国画会会友である。

・野見山さんは、人物描写が抜群にうまい。本書でも、さまざまの方をスケッチしているが、アットランダムで紹介する。野見山さんの実妹は、作家・翻訳家の田中小実昌さんの妻である。小実昌(「こみまさ」が正式だが、「こみしょう」と愛称された)さんが、2000年2月27日、旅先のロサンゼルスで亡くなるまで、実の兄弟のような温かい交流が続いた。小実昌さんはアメリカのスラングにも通じ、翻訳した『郵便配達は二度ベルを鳴らす』(原作ジェームズ・M・ケイン)は、都合5人ぐらいの訳者が翻訳したが、僕はどの訳者より断然訳がこなれていてうまいと思った。

『郵便配達は二度ベルを鳴らす』は、ルキノ・ヴィスコンティ監督などによって、4度も映画化されている。小実昌さんが生きていたら、野見山さんと文章の掛け合い漫談を仕掛けたいと思ったほど。本書でも、小実昌さんのことを何回もお書きになって、懐かしさを吐露しておられる。僕は、小実昌さんが出てくる度、古巣ダイヤモンド社時代での小実昌さんとのお付き合いが思い出される。僕が小実昌さんへの原稿料の支払い手続きをする時、「銀行振り込みは絶対に駄目だ。女房(野見山さんの実妹)に見つかってしまうから」と言い、月末に現金書留で送るよう要求された。そして自宅2階の窓から道を見下ろしていて、郵便配達人をいち早く見つけると階段を駆け下り、現ナマを我がものにするのだと白状したものだ。

・小野田寛郎さんのことも、お書きになっている。小野田さんは、野見山さんが東京藝術大学に勤務しているころ発見されたが、独りで戦争を遂行した人に会ってみたかったと書いておられる。僕は小野田夫人の町枝さんに、『私は戦友になれたかしら――小野田寛郎とブラジルに命をかけた30年』(2002年、弊社)という本を書いてもらった。刊行後も町枝さんはよく清流出版を訪ねてきた。自著にサインをし、随分、後援者に本の販売してもらったものだ。ご夫妻と会食したことも何度かある。 寛郎 さんは、分厚いステーキを本当に美味しそうに食べていた。付け合わせや野菜サラダはほとんど食べないので、町枝さんに注意されていた。僕も野菜サラダは嫌いで残すことが多い。食生活がよく似ていると思ったものだ。僕はいまでも 寛郎 さんのことをよく思い出すが、機会があったら野見山さんと語り合いたいと思っている。

清流出版刊

・戦没画学生の展示館「無言館」の館長・窪島誠一郎さんは、何度も登場する。この二人は、全国各地で戦没画学生のお宅を訪ねて回った仲間である。ここで、今年1月8日の朝日新聞が、「絵を描く未来 奪った戦争」と題し、大きく報道されているので、ほんのさわりだがご紹介しておきたい。「彼らが絵を描いた時代があり、戦争が表現者である彼らの尊厳を奪った。このことを私たちは忘れてはなりません」(窪島誠一郎さん)……「無言館設立のきっかけは、東京藝術大学名誉教授の野見山暁治さん(97)との出会いだった」……「あの狂気の時代をかいくぐった人間として、ああいう時代が待ち伏せて、いつかあれにやられるという不安が抜けないできた」(野見山暁治さん)。そして、毎年6月に行ってきた「無言忌」も、昨年の20回目で一区切りとしたと記事が伝えている。

――僕も長野県上田市にある無言館まで何回も足を運んで、戦没画学生の絵を前にして涙したものだ。ある時は、僕の親友・長島葡萄房の長島秀吉君が無言館で天満敦子さんの“無言館コンサート”を企画し、清流出版社員有志を引き連れ、バスをチャーターして乗り込んだこともある。だが、最近は厳しい状況らしい。「無言館の入場者が年々減少してきて、二人、顔を合わせれば、話はそこに落ちる。人間は確実に年をとる。バトンを渡す次の走者も考えなくちゃならん」――とのこと。昭和の時代、戦争の悲惨さを伝える場が、どんどん少なくなっているのには危機感を覚える。

・野見山さんは、メキシコの画家フリーダ・カーロが大好きだ。この本でも数ヶ所、フリーダ・カーロについての記述が見られる。「(パリの)グラン・パレでメキシコ展。土俗性と神との共存がいい。タマヨは好きだ。ぼくも、フリーダ・カーロに憧れている」と言う記述もある。僕(加登屋)もフリーダ・カーロが大好きだ、弊社から、文化女子大学教授の堀尾真紀子さんの著になる『絵筆は語る――自分色を生きた女たち』(2009年刊)を刊行しているが、その第1章にフリーダ・カーロを取り上げてもらった。彼女が、イサム・ノグチと恋に落ちた結末やロシアから亡命するトロツキーを秘密の文通や密会を繰り返した激情的な気質などは書いていないが、野見山さんも同じようにフリーダ・カーロのことを感じていると直感した。野見山さんは、日本の女流画家への関心も高い。例えば、堀文子さん、小倉遊亀さん、三岸節子さんなどが日記にしばしば出てくる。特に堀文子さんとは年齢も近いし交流も深く、昵懇の間柄と聞いている。

清流出版刊

・エディット・ピアフも登場する。「パリにいたとき、シャンソンはよく聴きに行った。オランピア劇場で、すっかり弱ったピアフが、若いアミに抱かれたまま、舞台に出てきて喝采を浴びていた。彼女が亡くなった日の夕刊に、ジャン・コクトーがその死を悼んだ文章を載っけていて、その翌日、コクトーの死が報じてあったのは忘れられん」とお書きになっているが、1963年10月10日、エディット・ピアフが死、翌10月11日、ジャン・コクトーが死んだ。その衝撃的事実を、野見山さんはリアルタイムで体感したのだ。この後、この日記は、「加藤登紀子さんと思い出を喋っていると、パリにいた昔、今につながらないくらいムカシの若い日が、懐かしく思い出される」と綴っている。

・私生活では二度結婚し、いずれも奥様に先立たれた経験をもつ。 1948年、妹さんの同級生だった内藤陽子さんと結婚した。その陽子さんはフランスに呼び寄せてわずか1年でガンを発症。闘病の末に早世した。『じわりとアトリエ日記』では、何ヶ所かでこのことに触れており、「陽子がそこで亡くなってから六十年の歳月。パリの屋根をスケッチした水彩画。遠い日か、昨日のことか」と日記にある。このあたりの事情については、『愛と死はパリの果てに』(1961年、講談社刊)に詳しく明かされており、読んだら思わずもらい泣きしてしまう。

また、後妻として福岡で有名な高級クラブ「みつばち」を経営していた武富京子さんを迎え、別居結婚の形をとる。たびたび九州へ足を運んだが、彼女も20代からガンなどの病歴があった。野見山さんは健康面、店の経営面両面から京子さんを支え続けた。京子さんは後年までクラブを切り盛りするも、2001年、体力の限界などからクラブを完全閉店し、まもなくお亡くなりになった。

その名物女将ぶりを慕っていた川鍋燿子さん(新宿ゴールデン街『あり』のママ)が、追悼の席を企画し司会などをした。各界の人々が参集し、『週刊新潮』にも載って話題を呼んだものだ。こんなことを僕が知っているのは、川鍋燿子さんの連れ合いの川鍋宏之君と僕が親しかったからだ。川鍋君の実兄は、あの『日刊ゲンダイ』の創業者・川鍋孝文さんだ。出版界における名物編集者のお一人である。

・「板橋区立美術館で『井上長三郎・照子』二人展を観る。近頃にないおかしな絵だ。打たれた。……井上夫人の照子さんとは同じ年に、ぼくは自由美術の会員になった」――この井上長三郎さんは日本美術会の委員長を務めたほか、1972年、第25回日本アンデパンダン展の実行委員長を務めた。時勢を風刺した作品を数多く描き、風刺画家として知られている。お嬢さんが僕と中学生の時、机を並べていた井上リラさんだ。そのリラさんも画家となった。野見山さんは「池袋モンパルナス」時代のことをしばしば講演で話されている。リラさんも親ゆずりの「池袋モンパルナス」の申し子で、ある時、演壇に登り、講演したこともある。