2022.10.05 笹本恒子さん笹本恒子さんと僕

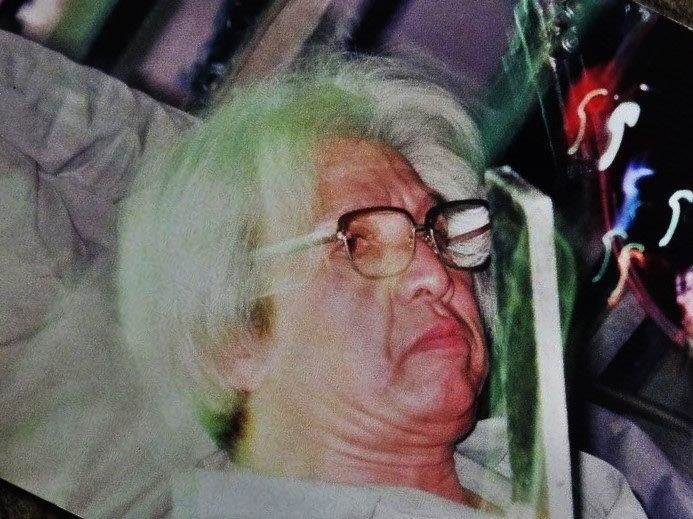

・笹本恒子(1914年9月1日―2022年8月15日)さんが、とうとうお亡くなりになられた。享年107であった。笹本さんとは長いお付き合いだったので、訃報を聞いて様々な思いが込み上げて感慨無量であった。笹本さんの略歴に触れておこう。昭和15(1940)年、財団法人・写真協会に入社し、日本初の女性報道写真家となる。昭和16年に退社するまで、日米開戦前の国内報道写真を撮影した。日独伊三国同盟の婦人祝賀会など歴史的にも稀有な写真撮影もしている。昭和20年、終戦と同時に疎開先の千葉市で千葉新聞社に入社。昭和21年、東京に帰り、婦人民主新聞社の嘱託となる。昭和22年、フリー・ジャーナリストとなり、新聞、雑誌に写真・記事を提供する。昭和25(1950)年、この年に創立された日本写真家協会会員となる。昭和37年、「ササモト・デザイン・ルーム」を開設し服飾コンサルタントとなる。昭和42年、『フラワーデザイン教室』を出版し、東京・静岡に教室を持つ。昭和57(1982)年、新宿駅前にオリジナル服、装飾アクセサリーの店「アトリエ・SS」を開店する。平成9(1997)年には、東京都女性財団賞。平成13年、第16回ダイヤモンドレディ賞。2011年には、日本の文化活動に著しく貢献した人物、並びにグループに対して贈呈される吉川英治文化賞。2014年、第43回ベストドレッサー賞・特別賞。2016年、米国のルーシー賞(英語版 ライフタイム・アチーブメント部門賞)など数々の賞を受賞されている。

ファッションセンス抜群だった笹本さん

僕は初めてお会いした時から、なんと着こなしの良い人なんだろう、といつも思っていた。笹本さんのプロフィールを見直してみて納得することができた。“服飾コンサルタント”としてご自分の店を持ったことがあり、アクセサリーの店も持ったことがあるほどだったからだ。僕は恵比寿駅からほど近い高層マンションに住んでいた頃の笹本さんのご自宅を訪ねたことはない。しかし、担当編集者だった臼井君に聞いたことがある。日当りが良いマンションの10階で一人暮らしをされていたが、ベランダで四季折々の草花を丹精込めて育て、部屋の中には、アジア、アフリカなどの民族衣装をアレンジした手作りの衣服やアクセサリーがいっぱい飾られていたという。2014年に「ベストドレッサー賞」を受賞されたというのも、むべなるかなである。

・笹本さんは、100歳を前にして、マンション内で転び大腿骨を骨折してしまう。さらに立ち上がろうと腕を突いたら手首も骨折する不運が重なる。あまりの痛さにそのまま気を失い、22時間倒れたままだったという。僕も脳出血で倒れて似たような体験をしているので、他人事だとは思えなかった。翌朝、取材で訪れた方が笹本さんの異変に気づき、なんとか鍵を開けて発見され、そのまま入院し緊急手術が行なわれた。これだけでは終わらない。なんと術後、療養中のベッドから転げ落ちて、反対側の大腿骨も骨折してしまう。これでは歩くこともままならない。車椅子生活を余儀なくされ、病院から直接、鎌倉市にある老人ホームへ入居されたのである。

老人ホームは、西鎌倉駅から徒歩4分ほどの落ち着いた平屋の和風建築で、訪問介護を併設し、24時間スタッフが常駐するという恵まれた住環境だった。老人ホームは安心・安全な場所として重宝されるが、バリアフリーで何もかも介護の人がやってくれるので、身体を使わなくなり筋力低下は否めない。意識しないと頭も使わなくなり、老化が進行することになる。笹本さんはそんなことは百も承知だった。自分を甘やかさず、鼓舞する方法を知っていた。なんと真っ先に購入したのが、全身を見ることができる大きな鏡だった。「ここに移ってからすぐに買いました。いつも身だしなみには気をつけなければね。壁には大好きなゴッホの『ひまわり』の絵を飾りました。どうせなら気持ちよく暮らしたいですものね」。

・好奇心を持って常に前向きにというのが、笹本さんの真骨頂。プロとして仕事に生き、ときめきの対象を見つける名人でもあった。この鎌倉の老人ホームの最高齢は笹本さんだったが、「一番忙しくしているのも私かもしれません。とにかくボーッとしている時間がないの。いつどうなっても不思議ではないから、やり残した仕事を完成させないと、おちおち死ねません」と意気軒高であった。“好奇心ガール”というキャッチフレーズがピッタリであった。「いつも好奇心をもって、何かに心を向けて輝いていたい。人間って年中ときめいていないとダメになりますからね」。「ケガをしている脚が治ったら、これまで取り組んできた撮影の続きをやり遂げて、近年中に発表したいですね」と言っていた。まさに“好奇心ガール”の面目躍如である。

清流出版を立ち上げた頃の僕は、月刊『清流』に続き、出版部門をスタートさせたいと思っていた。分野としては、海外翻訳物、文藝エッセイ、実用書、小説、童話などを候補に上げた。更には僕が好きな芸術分野も柱として考えていた。芸術分野といっても裾野は広い。書道や洋画・日本画などの画集、美術エッセイ、写真集などがその候補であった。ちょうど創業から3年ほど経った1996年、写真集の著者候補として恰好の人物にお会いできた。それが笹本恒子さんであった。笹本さんはその頃、あるテーマをもって写真を撮り続けていた。その対象への思いをこう語ってくれた。「女性の権利がまだ保障されていなかった明治時代に生まれ、大正、昭和と走り抜けてきた女性たちがいる。この人たちの苦労を残しておく必要があるのでは、との強い思いから、明治生まれの女性を撮り続けてきました」。僕は日ごろから、女性の持っている潜在的パワーには感服していたこともあり、そのテーマに強く心を惹きつけられた。ざっと写真を見せてもらって、すぐに出版することを決めた。笹本さんには写真選びと写真に添える説明文をお願いした。こうして写真集が完成の運びとなった。

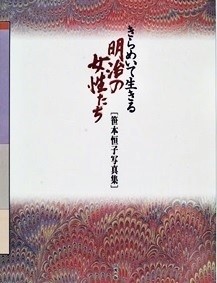

1996年、弊社刊行の写真集

・『きらめいて生きる 明治の女性たち――[笹本恒子写真集]』はこうして世に出たのである。明治という時代に生まれ、大正、昭和と生き抜き、時代を牽引し斯界に名を馳せた女性ばかり。笹本さんは、60人もの女性たちに会い、毅然として生きる姿を活写してきた。お恥ずかしい話だが、題字は元気だったころの僕が書いたものだ。ちなみに登場人物は、歌手、小説家、詩人、随筆家、美容家、政治家、経営者、デザイナー、舞踊家など、極めて多岐にわたる。具体名(敬称略)を挙げれば、宇野千代、淡谷のり子、加藤シヅエから、佐多稲子、杉村春子、沢村貞子、秋野不矩、住井すゑ、丸木俊、飯田深雪、石垣綾子、井上八千代、北林谷栄、田中澄江、長岡輝子、三岸節子、吉行あぐり氏など錚々たる女性たちが並んでいる。判型もA4変形判を採用したので、迫力ある写真集となった。

これをきっかけに笹本さんには、何冊か弊社から単行本を出させて頂いた。『夢紡ぐ人びと 一隅を照らす18人』(2002年)、『ライカでショット!――お嬢さんカメラマンの昭和奮戦記』(2002年)、『昭和を彩る人びと――私の宝石箱の中から一〇〇人』(2003年)など、弊社の出版物のラインナップに華を添えて頂いた。対談集を含めると、都合6冊の本を刊行させて頂いたことになる。笹本さんのお眼鏡に叶った対象者は、自分の信じる道をトコトン歩き続けてきた人ばかり。『夢紡ぐ人びと』で取り上げられた人を見ても、北海道富良野でラベンダーに憑かれた男・富田忠雄さん、北海道大学の原生林で森と共に生きた高橋延清さん、無言館館長の窪島誠一郎さん、仕事は命だと映画に打ち込んだ映画監督・新藤兼人さんなど、僕のよく知る人たちも取り上げられ、納得のいく人選であった。

2002年、弊社より刊行

2002年、弊社より刊行

2003年、弊社より刊行

笹本さんは著書で、日々楽しく暮らすためのヒントを提案している。ほぼ毎日100グラムの牛肉を食べる。それも霜降り肉が好物で豚肉は食べない。食事は3食、自分で作る。焼き魚、煮魚は好きではない。肉といえば、脂身のある牛肉か鶏肉がメイン。夕食には、必ず赤ワインを1杯飲む。このワインが主食代わりでご飯やパンなど炭水化物は食べない。赤ワインはポリフェノールが多く健康にいいらしい。行動力も笹本さんの健康の源だ。重いカメラ機材をもって身軽に動く。また、テレビ番組を見ていて気付いたことはメモ、気になる新聞記事は切り抜いてスクラップする。時代の変化を敏感に読み取って、撮影テーマを見つけるためのアイデア集を作っていたのだ。

・そして身だしなみにも手を抜かなかった。常に見られていることを意識し、きちんとした服装を心がけていた。だから、いつも若々しく年齢不詳だった。「年齢を悟られずに生きる」ことを自分に課していた。確かに笹本さんは、長寿を売りものにしてはいなかった。そして「読む・書く・仕事&恋をする!」とある。いくつになっても、自分を甘やかさず、勉強を続けることの大切さを説いている。そして恋をし続けたいというのだから凄い。いくつになっても好きな対象があれば、心ときめいて日々を生きられる。これが笹本流の楽しく暮らすヒントであった。

2012年、弊社より刊行

2013年、吉沢久子さんとの対談集

僕は月刊『清流』に連載して頂き『あの頃のこと 吉沢久子、27歳。戦時下の日記』として単行本になった吉沢久子さんと笹本恒子さんが対談したら、きっと面白い本が出来るのでないかと考えた。それが2013年、弊社から刊行された『はつらつ!――恒子さん98歳、久子さん95歳 楽しみのおすそ分け』(笹本恒子・吉沢久子共著)である。お2人とも100歳間近という年齢にもかかわらず、現役で元気に過ごしておられる日々の様子が伝わってくる好著である。自立して生きるお2人には共通点も多かった。他人の目や口は一切関係ない。あくまでも自分の好きなこと、自分のやりたいことを自然に貫いてきたからこそ、人生は充実しており、その輝きを増すのである。しかし、ともに鬼籍に入られてしまった。残念ではあるが、その生き方は映像や単行本として残されている。若い女性たちには、大いに参考になる生き方だと思う。それにしても、笹本恒子さんとは実に26年に亙る長いお付き合いであった。どれだけ多くのことを学ばせてもらったことか。巡り合えたことに感謝の念しかない。衷心よりご冥福をお祈り致します。

2022.08.24 辻協さん前列左より藤森武さん、辻協さん、僕、臼井雅観君

・過日、陶芸家・辻協さんの遺作展「てふてふ」のご案内を頂いた。辻清明・協さんご夫妻の長女・辻けいさんからであった。けいさんは、1953年東京の生まれ。多摩美術大学美術学部デザイン科卒業、多摩美術大学大学院美術研究科を修了している。山形県山形市に本部を置く、東北芸術工科大学の教授を歴任された方である。辻清明さんの豪華本を弊社から刊行した経緯から、僕はけいさんとお近づきになったのだが、これまでも清明さんの銀座での遺作展など、何度かご案内を頂いたことがある。協さんの案内状にはこう書かれていた。

辻協遺作展 案内状より(写真はすべて臼井雅観)

僕はこの案内状を読んで俄然興味を魅かれた。辻清明さんの造形作品や所蔵品については、弊社刊行の豪華本『独歩―辻清明の宇宙』の制作過程を知る立場から多少の知識はあったが、協さんの造形作品についてはまったくの不案内であった。それに最終日にアゲハ蝶が羽化したというのは、まさに「事実は小説より奇なり」を地でいくような話であり、不思議な因縁を感じたからだ。蝶々がデザインされた器とは、一体どんなものなのか、現物を見てみたかったこともある。会場の「柿伝ギャラリー」(新宿で大人の道草を。がキャッチフレーズ)は、新宿駅に隣接した安与ビル内にあり、分かりやすいのも魅力であった。

蝶をモチーフにした作品群

・辻協さんの経歴について簡単に触れておこう。昭和5年、東京の生まれ。同27年、東京女子美術専門学校(現・女子美術大学)洋画科卒業。「新工人」の会員となり、ガラス板に漆を塗って彫刻する独創的な作品を多数制作する。同28年、辻清明さんと結婚する。結婚をきっかけに作陶に取り組み始め、多摩連光寺の丘陵に登り窯の陶房を築く。同45年、女性初の「日本陶磁協会賞」を受賞。平成20年、死去(享年77)。主な著書に『肴と器と』辻清明と共著(講談社)、『存分に恵みの食卓』(文化出版局)など。また、パブリックコレクションとしては、東京国立近代美術館、米国アートコムプレックス美術館、英国ヴィクトリア&アルバート博物館などに収蔵されている。

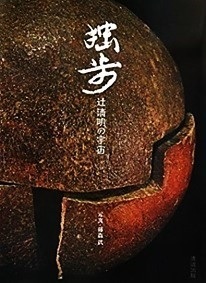

清流出版刊(2010年8月1日)

ちなみに豪華本『独歩―辻清明の宇宙』の写真はすべて、土門拳の愛弟子として知られる藤森武さんが撮影したものである。『独歩―辻清明の宇宙』は結構、難産の末に生まれた本であった。というのも、藤森さんが前々から辻清明さんの陶芸作品をカメラに収めていたのだが、急逝したことにより、撮影作業は途中で頓挫していたのだ。作品集の刊行は藤森さんのたっての願いでもあり、僕は、なんとか形に出来ないものか思案していた。そこで奥様の辻協さんに当たってみると、刊行に前向きなことが分かったので、中断していた豪華本企画を進めることになった経緯がある。

・春まだ浅い3月、僕と担当編集者の臼井雅観君、写真家の藤森さんらと辻協さんにご挨拶するため、東京・多摩丘陵のご自宅へと伺うことになった。ご自宅は京王線の聖跡桜ヶ丘駅からタクシーで15分ほどの距離で、山の中腹に傾斜を利用して建てられた立派なお住まいであった。玄関前にはちょっとした野外パーティも開けそうな広い庭があり、竹林がある奥まった場所には薪を燃料にした登り窯があった。敷地全体には、桜の木を中心とした植栽がなされ、自宅から小道を少し下ったところには、立派な茶室も設えられているといった凝りよう。見事なお住まいであった。

雑誌でも取り上げられた協さんの器

辻協さんにお会いしたとき、将来、清明さんの陶芸作品を展示する「辻清明美術館」を造りたい意向をお持ちなことが分かった。僕はいいお話だと思った。美術館ができ常設展示がなされれば、年間通じて多くのファンが訪れる。本を置いて頂き、販売をしてもらうこともできる。僕の夢は膨らんだ。打ち合わせを終えて帰る際、協さんは一人ひとりに一枚の葉書をくれた。表には墨痕鮮やかな達筆で名前と、朱色で「立春」の文字が認められていた。裏には辻清明さんが描いた干支の鼠(墨と金)と赤い落款が押され、陶房の住所、電話番号も入っており、粋な名刺代わりだった。しかし、好事魔多しとはよくいったもの。辻清明さんが逝去してからわずか4ヶ月ほど、後を追うように協さんが逝ってしまった。これには僕もショックを受けた。しかし、ここで放り出すわけにもいかない。当時、東北芸術工科大学教授だったけいさんや、お弟子さんたちのご協力を得ながら、編集作業を進めたのである。

アゲハ蝶が羽化した紅花

・もともと僕は草花や昆虫にそれほど興味はない。犬猫など動物への関心も薄い。しかし、美しい造形作品や絵画を始め、クラシック音楽やジャズには心動かされる。協さんがこれほど蝶をモチーフに、多くの造形作品を制作してきたことにまず感動を覚えた。こんな小さな蝶が、それほど芸術作品として魅力ある対象となれるものなのか。最初は不思議に思えた。ところが近くで見ると、蝶々を形作るために付いた手の跡、指の跡が残っている。作品が生き生きと今に息づいているように感じた。僕は魅力の一端に触れた思いがした。このワクワク感は音楽を聴く時の至福の時間と似ている。地震を想定してのことらしく、平面展示がなされていたが僕は一向に気にならなかった。小品がとはいえ実にバラエティに富んでいて楽しめたのである。

実は僕が帰った後、臼井君はもうしばらく残っていた。会場でけいさんから興味深い人を紹介されたという。その小柄な老人が大塚で「なべ家」を営むという福田浩さんであった。福田さんは1935年、東京の生まれ。早稲田大学文学部卒業。「三到」にて修業後、家業を継いで「なべ家」主人となった方だ。『江戸料理百選』(共著)、『料理いろは包丁』(共著)、『日本料理由来事典』(共著)、『豆腐百珍』などの著書がある江戸料理研究の重鎮である。どうして協さんの個展にいらしていたのか、臼井君は話を聞いて理由が分かったという。辻清明さんは安倍公房氏やドナルド・キーン氏など、親しい文化人をご自宅に招き屋外パーティをよく楽しんだ。蕎麦打ちを始め、当日の料理一切を仕切っていたのがこの福田氏だったというのである。これを聞いてさすがに僕も驚いた。選りすぐりの器類に日本料理の重鎮が仕切った日本料理を味わう至福の時。こんな裏方さんがいたればこそ、宴は大いに盛り上がったのも頷ける。僕もお会いしたかったが、こういうこともある。ご縁があればいつかお会いできるかもしれないと思っている。

2022.07.25 荒井宗羅さん 茶道家・荒井宗羅さん(本人提供)

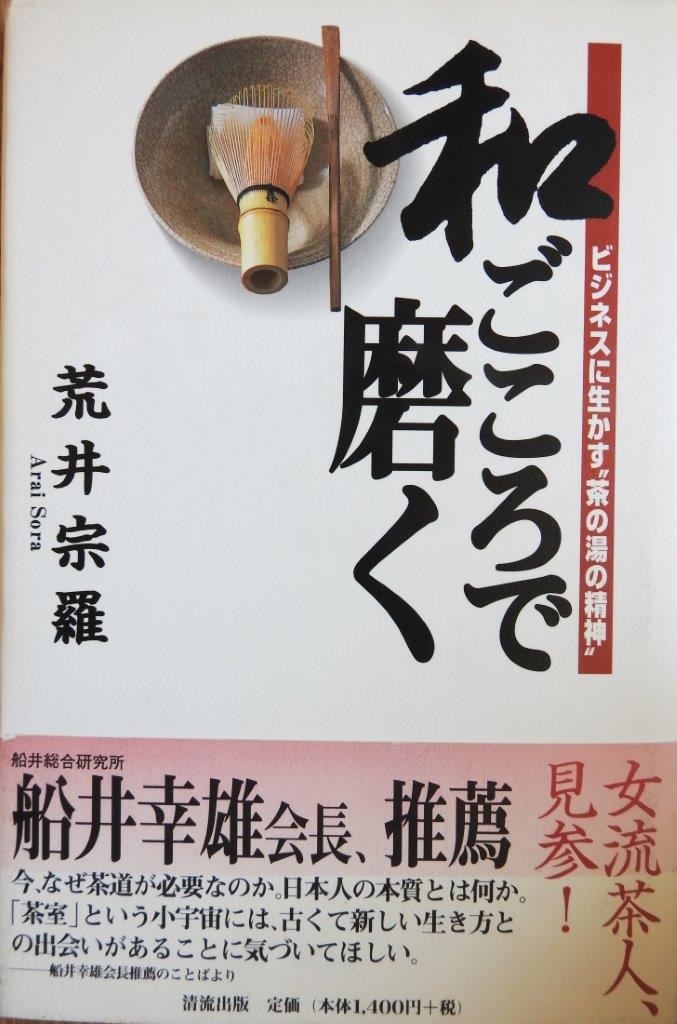

・この連載コラム「加登屋のメモと写真」には、僕が出版業界でこれまで雑誌・単行本の編集者をしてきた過程で、お世話になった方々、執筆者・寄稿者たち、仕事上での様々なトラブルやハプニングなどのエピソードを交え、自分の好きなように書いてきた。しかし、読んでくれている人が一体どれくらいいるのかは、よく分からない。多分、それほど多くはないだろう。だが、メール等で直接、僕宛てに感想を送ってくれる方も中にはいる。そのお一人が、今回書かせて頂く荒井宗羅さんである。宗羅さんは時に素敵な感想文を寄せてくれるので、僕がこのコラムを書くにあたっての大きな原動力になっている。表千家不白流師範であり、弊社から『和ごころで磨く――ビジネスに生かす“茶の湯の精神”』(清流出版、1997年刊)という本を出させて頂いている。

『週刊新潮』、『週刊文春』は、清流出版が出版広告を定期的に出稿していたこともあり、今でもほぼ毎号購読している。その『週刊新潮』の最新号(6月30日号)に気になる記事を見つけた。茶道家で悠遊塾塾頭を務める宗羅さんが取材された記事が載っていたのだ。「私の週間食卓日記」という連載企画であった。この企画は、様々なジャンルの著名人が、1週間どのような生活をし、どんな食事をしてきたのかを公開するものだ。この号では6月1日から6月7日までの宗羅さんの1週間の生活ぶりと食事内容が明かされていた。僕も知らなかった荒井さんの交友関係や、あのスタイルの良さを保つための秘密も明かされていて、興味津々で読ませて頂いた。

フェイスブックページより(本人提供)

・僕も一応、フェイスブックに登録している。ただし、ほとんど発信はせず受け取るだけである。友だちもごく限られた人数しかいない。同年代の友達は何人かいるが、頻繁にアップすることもない。だからもっぱら気になる人の公開ページをはしごして見ているのが関の山である。いきおい、弊社の著者であり、お世話になった宗羅さんや山田真美さんなどのページを拝見していることが多い。宗羅さんがフェイスブックでよくアップしているのは、海外の美術館が所蔵する世界の絵画展、日本画・洋画から浮世絵展、仏像、陶器・磁器の展覧会などに出掛けての感想や藝術評である。その他、歌舞伎・浄瑠璃・文楽・能など日本の伝統文化、寄席や講談などにもよく出掛けられている。交友関係もこうした藝術畑の人のみならず、仕事柄かビジネス社会のトップ層とも交友関係が広い。

フェイスブックページより(本人提供)

・ビジネスに「茶の湯の精神」を生かすべく尽力してきた成果なのだろう、NY証券取引所上場を目論む起業家や通信界のレジェンドたちとのパワーランチを楽しんだことが、この1週間の動向にも出ている。著書『和ごころで磨――ビジネスに生かす“茶の湯の精神”』の推薦者が船井総研の船井幸雄さんであったことでも、宗羅さんのビジネス人脈の凄さが分かる。この本も単なる茶道解説書でない。美魔女という言葉があるが、宗羅さんはまさにそれを体現したような方である。和服の着こなしは当然としても、洋服でも、ジーンズのようなラフな格好をしても、センスよく着こなし、絵になる方なのだ。

(清流出版、1997年刊)

・一般的には、茶道を楽しみながら、それをビジネスに生かすなどというのは、難しく思える。しかし、宗羅さんは自信をもってこう断言する。

「日本人には美意識があり、風土に根差した四季折々の中にある美しいものを愛し、共有しようとする心があります。そんな心のあり方を、ややもすると忘れ去り、退化させているようにも見えますが、茶道は、日本人の誰もが心の奥底に持っている美意識を、時には無意識下におかれた部分まで引っ張り出し、意識的に磨き上げていこうとする芸道なのです」と。後援者だった船井幸雄さんは、この本の推薦文にこう書いた。

《本書は、六百年余にわたって日本文化の神髄を保ち続けてきた、茶の湯について語られたものである。しかし単なる「茶道解説書」ではなく、現代人の決定的に欠けている部分を、極めて正確に、そして大胆に指摘しているように感じられる。幸福が、決して経済というバロメーターだけでは推し量れないことを知っている反面、自らの”あるべき姿”もまた見失いかけている……そんな人は、この若き女流茶人の胸のすくような呼びかけに耳を傾けてみるといい。受難の時代を生きるビジネスマンにとって、今、なぜ茶道が必要なのか。日本人の本質とは何か。「茶室」という小宇宙には、古くて新しい生き方との出会いがあることに気づいてほしい。》

それにしても大盛況だった宗羅さんの出版記念パーティを思い出す。船井幸雄さんをはじめ、竹村健一さん、ジェームス三木さん、細川隆一郎さん、浅草寺の京戸慈光師、渡部昇一さんなど、多くの宗羅ファンが押しかけた。

(『週刊新潮』6月30日号の当該ページ)

・宗羅さんの朝は、薄茶を点てて、季節の練り切りとともに仏壇にお供えし、下ろしてから頂くのが定番という。そして日々の昼食や夕食がバラエティーに富んでいることにも驚かされる。この6月の1週間をざっと見てみても、若鮎の塩焼きと懐石料理、オーストラリア創作料理、鰻重と赤出汁、十番でイタリアン、今半のすき焼き弁当などが出てくる。フレンチ、中華料理はもとより、和食も歳時記に従うように、新蕎麦、江戸前寿司、とんかつ、焼肉なんて日も出てくる。僕も食べることは好きなのに病気で行動範囲が狭まった。料理に合わせての宗羅さんのお酒選びも見事である。フランスワイン、吟醸酒、スコッチウヰスキー、泡盛など、実に楽しんでおられる。料理好き、酒好きの僕には酷な記事である。日・豪・ニュージーランド協会の理事をされていることにも関係するのか、豪州料理もよく登場する。

『週刊新潮』の記事を読んで、なるほどと腑に落ちたことがある。それは宗羅さんがあれだけ美味しいものを食べて飲んで、どうしてスレンダーのままなのか。その謎が解明されたのだ。臼井君と何度か話したことがあるのだが、あの体形をどうして維持できるのかが不思議だった。宗羅さんは現在、体重は身長マイナス百十を維持しているというが、常に身体を鍛えておられることがこのコラムでよく分かった。前日の夕食を済ませてから、朝食は翌朝10時以降とし、ゆるい16時間ダイエットを心がけている上に、この1週間だけでもサルサのレッスンに通い、アクアダンスをし、ジムでボディメンテナンスのストレッチ指導を受けている。特にジム通いでは60分で1キロほど体重ダウンするほどの過激な運動もこなされている。これだけ鍛えているからこそ、食べても太らないのだ。僕にはとてもできない芸当である。

弊社出版記念パーティで宗羅さんと

・宗羅さんについて補足しておきたいことがある。その活躍ぶりは国際的である。鎌倉と浅草に「宗羅茶道教室」を開校。その後新宿校、パリ校なども開校してきた。日・豪・ニュージーランド協会の理事も務めているが、これは同協会の創立90年を超える歴史上、初めての女性理事とされる。また、異文化、異業種とのコラボレーション茶会なども多く企画立案し、現代に置ける茶の湯のレゾンデートルの確立に努めている。2003年秋には、ニューヨーク/メトロポリタン美術館における「ORIBE大茶会」の実行委員をされた。茶の湯の精神を通し、日本の伝統文化を世界に知らしめた功績は大きい。茶道は単にお茶を客人に振る舞い、お茶を頂くだけではなく、亭主と客人との精神的な交流を重んじるものである。精神性や思考、そのための茶室や庭、茶室のしつらえ、茶道具の選別や鑑賞、振る舞われる料理や手前作法などの審美性が融合した総合芸術といわれる所以である。茶道の精神は、現代の日本人のおもてなしの精神にも通じている。

「川上不白を知らずして、江戸文化を語る事なかれ」を持論とする宗羅さん。江戸文化に対する造詣も深く、1993年には、日本文芸大賞「古典研究賞」を受賞している。宗羅さんは、混迷の時代を生き抜くビジネスマンを後押しするこんな夢を語っている。「現代のビジネスマンにとって文化も時にはビジネスのツールになり、茶の湯こそはその宝の山であり、大いに利用すべきです。茶道によって人間的魅力に磨きをかけ、茶室という“非日常の小宇宙”でストレスから完全に解放され、その上、国の内外を問わぬ異文化異業種の方々との人間関係を作ることができる。そんな生き生きとした茶道を学んで頂くのが私の理想です」と語っている。これからも一層、高みを目指して頑張って欲しい。僕も陰ながら応援し続けたいと思っている。

2022.06.23 柳生博さん 柳生博さん(写真はすべて臼井雅観撮影)

・2022年4月16日、柳生博さんが亡くなられた。老衰であった。享年85。柳生さんは茨城県稲敷郡舟島村(現在の阿見町)で生まれた。分かりやすく言えば、霞ケ浦のほとりである。徳川将軍家に剣術指南した柳生一族に連なる家系の出身で、「柳生新陰流」で知られる柳生宗厳の末裔にあたるという。次男の宗助さんによれば、今年2月中旬以降、体調を崩した後は、病院に入院はせずに在宅療養をしており、亡くなる2日前まで赤ワインを嗜んでいたとか。家族と八ヶ岳倶楽部のスタッフ、在宅医療関係者に見守られながらの穏やかな最期だったという。柳生さんは、1989年、山梨県北杜市大泉町西井出・西沢の森に、パブリックスペースとして、ギャラリー・レストラン「八ヶ岳倶楽部」を創設した。柳生さん自身、時間があればレストランにもよく顔を出した。お客さんと談笑する姿がよく見られた。僕とは歳も近いし、好きな俳優であった。長らく「日本野鳥の会」の会長も務められた。僕には真似ができないが、柳生さんの生き方には大いに共感していたし、尊敬もしていた。それだけに亡くなられたのは残念でならない。

柳生さんは、八ヶ岳山麓で手入れの不十分な人工林からもらい受けた各種の樹木を倶楽部建設予定地に植林してきた。その数は実に1万本以上にもなるという。柳生さん家族と仲間によって1本1本植えられたものなのだ。針葉樹よりも広葉樹にこだわった。葉が落ちて土に還る広葉樹が豊かな雑木林へと誘ってくれるからだ。ツリバナ、リョウブ、ダンコウバイ、様々な種類のモミジ、そして主役ともいうべきシラカバ林。元々八ヶ岳南麓に自生していた木々ばかりである。八ヶ岳倶楽部の雑木林は当初から人の手が入っている。中心はもちろんパパさんこと柳生さんである。毎年、木々を剪定し隅々まで手入れをしていた。背の高い高木から中木、低木、そして山野草といった具合に背の高さの違う植物をしっかりと根付かせた。剪定をする事によって林床までちゃんと木漏れ日(太陽の光)が届くように気配りもしていた。

枕木を利用した散策路

・八ヶ岳倶楽部のある北杜市大泉町は、柳生さんが中学生の頃に一人旅をした場所である。柳生家には、「男の子は13歳になったら、一人旅をする」という家訓があり、自身、13歳の夏休みに八ヶ岳山麓を約1ヶ月間旅している。この一人旅が、後に八ヶ岳倶楽部を作ろうと思い立った原体験になったと語っている。弊社は柳生さん原案による、童話『じいじの森』を刊行している。編集プロダクション勤務の中島宏枝さんの持ち込み企画であった。中島さんは、企業広報誌で柳生さんの連載エッセイ「機嫌のよい暮らし方」の編集担当をしており、いつか柳生さんの体験を絵本にしたいと思っていたという。一人旅は子どもを劇的に変える。自立心を促し、人間的な成長を後押しする。「子どもは大人よりはるかに森と仲良くなれる才能を持っている」が持論の柳生さん。一人旅が子どもを成長させることを、身をもって知っている。「頼れる人が周りにいなければ、身に降りかかる出来事に自力で対処しようとするサバイバル本能が生じる。僕の2人の息子も一人旅をしたし、7人の孫のうち、3番目の孫娘が山陰地方を一人旅した。帰ってきた時の、彼女の逞しく強い眼差しといったら」と柳生さんは嬉しそうに語っていた。

『じいじの森』(2012年、清流出版刊)

・しかし、僕が思った以上に絵本作りは難しかった。事実、童話というのは専門出版社が群雄割拠する、とても難しい出版分野なのだ。ただ絵本ができ上がればいいというものではない。出版するに値し、なおかつ売れる絵本を作らなければならない。編集担当は臼井君であったが、童話の編集経験はそれほど多くない。子どもたちが楽しんでくれ、生きる喜びを得られるような絵本は、口で言うのは簡単だが、実際、形にするとなるとなかなか手ごわかった。そこで童話も多数出版していた鈴木出版出身の藤木健太郎君にもスタッフとして参加してもらった。更に、鈴木出版で多くの童話の編集に携わってきた後輩の岡崎幸恵さんをアドバイザーに招聘した。ここに至って、ようやく物語の全体の流れ、迷路やだまし絵を入れるなど、貴重なアドバイスをもらって、方向性が見えてきた。

雪の日の八ヶ岳倶楽部

八ヶ岳倶楽部に作られた野鳥の餌台

・物語は、けいた君という東京に住む9歳の少年が、八ヶ岳山麓に住むじいじ(柳生博さんを想定)を一人で訪ねるストーリーだ。新宿駅から特急あずさに乗って小淵沢駅まで行き、そこで小海線に乗り換えて甲斐大泉駅で降りる。ここから徒歩で、じいじの家を目指すというものだ。駅からたどる八ヶ岳山麓の植生は豊かである。けいた少年は、途中、人生で初めて大自然の驚異に触れる。小虫、野鳥や昆虫、動物などに出合い、さまざまな体験をしながら自然から学ぶ。天狗も登場する。天狗については、柳生さんの言が参考になった。「天狗の造形はイヌワシがその起源と言われる。突き出たクチバシや大きな羽根、鋭い爪は天狗の特徴とよく似ている。漢字で書くと狗鷲。狗は神に仕える存在で、神社などにも狛犬が祀られている。八百万の神というように、日本人は元来、色々なものに神を感じる民族です。天狗もそうした人間の懼れ敬う心が生んだ想像の産物だと思う」。この天狗との出会いによって、「森は人間だけのものではない」ということを伝えるストーリー展開にした。これは正解だったと思う。

奥様の二階堂有希子さんと柳生博さん

・柳生さんのプロフィールについても触れておこう。土浦第一高等学校卒業後、船員を目指し東京商船大学(現在の東京海洋大学)に入学するも、体調を崩して中退している。その後、役者を志し、俳優座の養成所へ入所。穂積隆信と学園ドラマでの腰巾着コンビで人気を得て、『いちばん星』で野口雨情を演じたことで全国的に知られるようになった。作庭家としても活動し、「日本野鳥の会」会長・名誉会長を務め、「コウノトリファンクラブ」会長も務めた。1981年から1993年までの12年間、「100万円クイズハンター」の司会や、「平成教育委員会」に解答者として出演したり、「生きもの地球紀行」のナレーションを担当した。洋画の吹き替えではジェームズ・スチュアートを担当したことで知られる。

八ヶ岳倶楽部が大きな波風に晒されたこともあった。なんと後継者と目された長男・真吾さんが、2015年に咽頭がんのため47歳で他界したのである。このことは、柳生さんにとってどれだけショックだっただろうか。僕も2人の子を持つ親だけにその心中は察するに余りある。真吾さんは草創期から柳生さんを支え続けた。全国津々浦々に八ヶ岳倶楽部の名を浸透させた立役者であった。自ら園芸の世界に入り、寄せ植えや多肉植物、草屋根など、植物の素晴らしさ、面白さを写真やエッセイ、テレビ、雑誌等を通じて発信し続けた。そんな大切な跡継ぎを失ったが、次男の宗助さんを中心に再び立ち上がった。こうした「家族の絆」があればこそ、八ヶ岳倶楽部はいまも人気スポットであり続けている。そして趣旨に賛同し馳せ参じたスタッフの存在も大きかった。奥様の二階堂有希子さんは、人気メニューの創出に尽力した。喫茶の専門学校に通い、誰にも真似できない「フルーツティー」を創りあげた。フルーツティーには、なんと1年を通じて、林檎、オレンジ、イチゴ、キウイ、メロン、巨峰、レモンなど7種類以上のフルーツがふんだんに使われている。グループで訪れたお客さんは、必ず注文する人気メニューとなった。大きなティーポットに入っているから、グループみんなが楽しめるのだ。おかわりする度に味が変わるというこのフルーツティー。八ヶ岳倶楽部オープン以来の自慢の味だという。

大人気メニューのフルーツティー

・柳生さんは鬼籍に入られたが、八ヶ岳倶楽部は愛され続けている。熱い創業の精神が脈々と受け継がれているからだ。柳生さん家族4人が八ヶ岳に移住したのが1976年のこと。柳生さん中心にファミリーで、荒れ果てた赤松林に手を入れ、豊かな雑木林に変容させた。四季折々の雑木林を眺めながら、のんびりとお茶と食事を楽しんでほしい。そんな思いで八ヶ岳倶楽部をオープンさせたのが1989年。倶楽部創設によって、大自然の営みの素晴らしさを皆さんに知ってほしいと願ったのだ。そんな想いに共感し、受け継ごうとするスタッフが全国から参集している。倶楽部のスタッフ1人1人は、野鳥、植物、料理、喫茶、デザイン、芸術などそれぞれの分野に才能を発揮して客をもてなしている。だから僕は八ヶ岳倶楽部の将来は安泰だと思っているのだ。

満面の笑みを浮かべた柳生さん

八ヶ岳倶楽部の新緑の頃は、野鳥たちの喜びの声が弾ける。そして真吾さんが大好きだったというカタクリの花が咲き始める。夏になれば雑木林は緑が滴るような風景に変わる。雨の降る日の雑木林はひっそりと落ち着いている。雨を抱いて木の幹が色濃く艶やかになる。初夏に咲くコアジサイの花は可憐でほのかに甘い香りがする。そして秋には黄色やオレンジ、真っ赤に紅葉した葉っぱが散り染める。もちろん、散策路にもハラハラと落ち葉が舞い、散歩者の目を楽しませる。木々が葉を落とす冬は空気が凛として清々しい林となり、野鳥たちの舞う姿がよく見られるようになる。

僕は動・植物に詳しくないし、樹木のことも門外漢である。よく盗掘されたなどと話題になったので、カタクリが貴重な草花であることは知っている。そのカタクリが八ヶ岳倶楽部を象徴する草花だと聞いた。亡くなった真吾さんが大好きで丹精込めて育てた花だという。そんな早春のカタクリの花が咲く頃、八ヶ岳倶楽部を一度訪れてみたいものだと夢見ている。そして柳生さんの創業の思いが結実した八ヶ岳倶楽部の魅力の源泉にも触れてみたい。

2022.05.24 ヘンリー・スコット=ストークスさん、ハリー杉山さん 自著ポスター前でストークスさん

・三島由紀夫と最も親しかった外国人ジャーナリストとして知られる、ヘンリー・スコット=ストークス(Henry Scott-Stokes 1938年6月15日―2022年4月19日)さんがお亡くなりになった。享年83。英国イングランドサマセット州グラストンベリー生まれ。ウィンチェスター・カレッジとオックスフォード大学ニューカレッジにて教育を受ける。僕がダイヤモンド社勤務の時に、徳岡孝夫さんに紹介されたのがきっかけだった。以来、親しくお付き合いさせて頂いただけに残念でならない。訃報は、ご子息のハリー杉山(正式には、ヘンリー・スギヤマ・アドリアン・フォリオット・スコット=ストークス)さんが公表した。自身のインスタグラムを更新し、死去したことを明らかにしたもの。ハリー杉山さんは、若き日のストークスさんの写真を投稿し「最愛の父、親友、そして僕のヒーローであるヘンリー・スコット=ストークスが旅立ちました。最期は母の腕の中で安らかに眠りました。そして今日、僕と母の2人で静かに見送りました」と報告した。

ハリー杉山さんは親子でサッカーを楽しんだストークスさんとの幼少期を振り返り「僕は父を昔から下の名前で呼んでいます。父も“ハリー”と僕を呼び、父でありながら一番の親友でもありました」と綴っている。「何があっても僕を信じてくれ、知らないところで支えてくれ、無償の愛を注いでくれた父が星になっても、僕は自分の最後の日まで彼の魂を受け継いで、一日一日を一生懸命に生きます」と思いを込めた。ストークスさんは10年ほど前からパーキンソン病と認知症を患っており、自宅での介護経験なども公表していた。改めて「長年介護施設で父を支えてくれた職員の皆さん、スタッフの皆さん、本当に有難うございました。皆さん一人一人の力がなければ、父はここまで恵まれた人生の黄昏を迎えることはなかったでしょう。病院でお世話になった先生方、看護師の皆様、生活相談員の方、命をつないでくださって有難うございます」と感謝の思いを伝えた。更には「たとえ微力でも、父を支えてくれた皆さんについて、僕は今後色んな形を通して伝えていきたいと思います」と感謝の言葉を綴っている。

ご子息のハリー杉山さん

・ストークスさんは、1938年に英国で生まれた。1961年、オックスフォード大学大学院の修士課程修了後、1962年に『フィナンシャル・タイムズ社』に入社する。64年、同社の東京支局初代支局長、67年『ザ・タイムズ』東京支局長、78年『ニューヨーク・タイムズ』東京支局長・アジア総支局長を歴任してきた。ハリー杉山さんも売れっ子であり、2013年1月1日から芸名を「杉山ハリー」からハリー杉山に改名した。NHK総合テレビの朝ドラでもお馴染みの顔である。この3月、エンディングを迎えた「カムカム エヴリボディ」でも、アニー・ヒラカワ(森山良子)の甥のジョージ役で登場し、存在感を示していた。日本のサムライ映画と野球に夢中であり、日本で撮影されるアメリカ映画のキャスティング・ディレクターを務めるアニー・ヒラカワの仕事を手伝うという役柄。2019年の「まんぷく」以来、2度目の朝ドラ出演だった。自身、スポーツやエンタメに関する幅広い知識で、ラジオや情報番組のMC等で活躍している。

僕は今年2月頃だが、ハリー杉山さんが出演したテレビ番組(BS 3チャンネル)を見た。「ハリー杉山の介護を考える――”生きる”を支えるプロの仕事」のタイトルに興味を魅かれたからだ。番組の冒頭、父ストークスさんが、パーキンソン病と認知症で闘病中の姿が紹介された。そして、かつてストークスさんが、国際的ジャーナリストとして公益社団法人日本外国特派員協会をベースにバリバリ活躍されていた頃の姿も映された。最盛期の頃の活躍ぶりを知る僕からすれば、闘病やつれしたストークスさんの姿を見るのは、正視できないほど胸が衝かれたものだ。在宅介護で頑張っていたのだが、病状が進んで介護施設の御厄介にならざるを得ない状態になったという。才気煥発なジャーナリストだっただけに、晩年になって迎えた試練に、脳出血で2回倒れた僕も他人事ではないと思った。

・ストークスさん夫人のあき子さんは、18歳でパリの美術大学に留学し、19歳の時にローマでストークスさんと出会って恋に落ち、結婚するに至った。何とも運命的でロマンティックなお話である。彼女が初めて、僕の古巣ダイヤモンド社を訪ねてきた時のことはよく覚えている。颯爽として現われた容姿は、トップモデルもかくやと思わせるものだった。着こなしのセンスの良さに、背筋の伸びた歩き方も印象的だった。幅広の帽子を粋にかぶり、それがよく似合っていた。それほど強烈な印象として僕の脳裏に刻まれている。ストークスさんとあき子さんは、お互いそれぞれの個性を尊重しながら、相手の趣味や主張を理解するパートナーシップで結ばれていた。

・ハリー杉山は、1985年1月20日に東京で生まれた。徳岡孝夫さんによると、赤ん坊の頃の顔が、元英国首相で九十歳になっていたチャーチルにそっくりだったこともあり、愛称として「チャーチル」と呼んでいたらしい。ところが成長するにつれ、イケメンの若者となっていった。184センチという長身でモデルとして活躍されてきたのもよく分かる。日英のハーフとして生まれたわけだが、幼い頃からハーフであるが故の偏見や試練にさらされた。11歳の時、家族でイギリスへ移住し、1999年に名門のパブリックスクール、ウィンチェスター・カレッジへ入学した。在学中、ヘンリー王子とは水泳やクリケットで対戦したこともある。ただ、英国でも歴史上の出来事から誤解され、いじめを受けたこともあったという。日本軍の蛮行とされた「南京大虐殺」が授業で取り上げられたからだった。

・その後、ロンドン大学(専攻は中国語)で学び、卒業後に日本に戻り、外資系投資銀行に勤務しながら、種々のコマーシャルにも起用され、モデルとしても活躍し始めた。さらに改めて中国語を学びたいと一念発起し、北京師範大学に1年間留学している。英語、日本語、中国語、フランス語など六ヶ国語を自在に話すことができる国際通で知られる。現在、駐日英国大使館の展開する「美味しいイギリス」で食の親善大使に任命されている。また、テレビやラジオ番組表を見ると、ハリー杉山はいろんな番組に登場している。父ストークスさんが一番関わりたかったメディアの世界で、その才能を開花させつつある。

かつてハリー杉山が小学生で、多分、9歳か10歳頃だと思うのだが、毎週、九段の日本武道館で剣道の稽古を行なっていた。その際、ストークスさんは毎回のように付き添っていた。47歳の時に生まれた子なので、目の中に入れても痛くないほどの子煩悩ぶりだったのも頷ける。その頃、清流出版が入っていたビルは、地下鉄九段下駅から数分、目白通りに面した日本債券信用銀行の真ん前のビルにあった。そのビルの2軒隣りにあった武道具店「櫻屋」を、よくストークスさんは訪れていた。竹刀や木刀、剣道の面貌、胴着などを扱っていた店なので、武具の購入等はここでしたものと思われる。そのついでに清流出版に立ち寄ってくれ、僕といろいろ話をしたものだった。

(ダイヤモンド社刊、1985年11月)

・ストークスさんはもともと経済記者だったが、政治や国際問題にも強かった。僕がいつも感心していたのは、その取材姿勢であった。尊敬すべき人物、興味深い人物に出会ったら、とことん突き詰めていくところだ。インドネシアの初代大統領となったスカルノや、韓国大統領となった金大中、北朝鮮の建国の父である金日成、カンボジア国王となったシアヌーク殿下といった要人に何度も直接インタビューした稀有な人である。日本人の中にもストークスさんの取材ターゲットとなった人物がいる。三島由紀夫は単行本になっているので当然だが、萩原延壽(はぎはら・のぶとし)さんも興味の対象となっていた。萩原さんは、英国外交官(在日英国公使もやった)だったサー・アーネスト・サトウの幕末期から明治初期までの活躍ぶりを描いた『遠い崖――アーネスト・サトウ日記抄』を朝日新聞に長期間にわたって連載した人物だ。萩原さんは、連載終了後、単行本として刊行(全14巻)されたのを見届け、2001年に鬼籍に入っている。

(清流出版刊 1998年11月)

萩原さんは、東京大学法学部政治学科、同大学院を出た後、米ペンシルベニア大学、英オックスフォード大学へ留学している。ストークスさんはオックスフォード大学の先輩に当たる萩原さんに親近感を抱いていたのだと思う。萩原さんは硬骨・孤高の人であり、京都大学教授にと招聘されたが、断って在野での研究・執筆を貫いた人である。しかし、在野に徹した苦労は並大抵のものではなかったはずだ。「萩原先生」と呼ばれることを嫌ったので、誰もが「萩原さん」と呼んでいた。その萩原さんは宇都宮在住であったが、ストークスさんは、毎月のように宇都宮に通いつめ、萩原さんの著書『遠い崖――アーネスト・サトウ日記抄』の周辺取材をしていた。とことん追い続けなければ気が済まない、まさにジャーナリスト魂の発露であった。

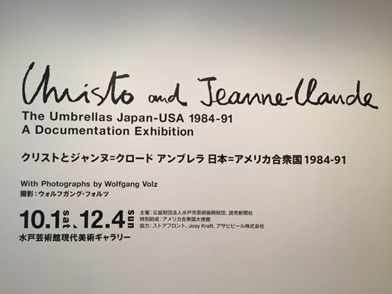

・斬新な芸術分野に注目し、尽力したことにも触れておきたい。ブルガリア出身の美術家で、環境芸術作家として知られる夫妻がいる。夫のクリストと妻のフランス人美術家ジャンヌ=クロードは共同作業で作品を作り上げてきた。驚くべきことに、夫妻ともに1935年の同月、同日生まれである。作品は「梱包」芸術として有名になった。例えば、パリの橋を白い布で覆った『ポン・ヌフの梱包』(1985年)が話題を呼んだ。景観そのものを芸術作品の対象とするのである。そして完成作品は、人々の想像力をかき立て2、3週間で撤去される。1991年には、6年の準備期間を経て、茨城県とカルフォルニアで同時に傘を立てる、『アンブレラ』という作品が世界の注目を浴びた。この「包む芸術」という極めて珍しいアートに魅せられたのがストークスさんだ。このあたりの感性、そして芸術観は、やはり並みの人ではない。この環境芸術を気に入ったストークスさんは、文字通り寝食を忘れてのめり込むのだ。

『アンブレラ』プロジェクトのパンフレット

・ストークスさんの肩入れした『アンブレラ』は、3100本の傘を立てるというものだった。そのプロジェクトを実現するために、クリフト夫妻と茨城県の対象地域の土地所有者を訪ねて、企画の狙いを説明して歩いた。その手法は常に美術界ばかりでなく、社会的にも大きな話題を投げかけた。清流出版にもしばしば訪れたストークスさんに、土地所有者(地権者)を説得する何かいいアイデアがないかと訊かれたが、僕はノー・アイデアと答えざるを得なかった。『アンブレラ』は結局、1ヶ月弱の会期中に茨城県で50万人、カリフォルニアでは200万人を観客動員し、成功裡に終えた。梱包されたライヒスターク(帝国議会議事堂)』(1995年、ドイツのベルリン)にもびっくりさせられた。 ドイツ議会を巻きこむ長年の論争の末、やっと実現したプロジェクトで、放火事件や第2次大戦で廃墟となり、統一ドイツの議事堂になる予定だったライヒスタークを完全にポリプロピレン布で覆い尽くした。2週間足らずで500万人を動員。布やロープも既製品ではなく、作品のために織られ、材料費等の直接経費だけで約7億円がかかったという。

『アンブレラ 日本―アメリカ』写真は茨城県

『梱包されたライヒスターク』(ドイツのベルリン)

・僕は、ストークスさんの本を2冊刊行できた。1冊目は、『三島由紀夫 死と真実』(ダイヤモンド社刊)で、2冊目が、『三島由紀夫 生と死』(清流出版刊)である。いずれも翻訳は徳岡孝夫さん、装丁は川畑博昭さんであった。2冊目は特に僕の思い入れが濃い。三島由紀夫をよく知るドナルド・キーンさん、徳岡孝夫さん、そしてヘンリー・スコット=ストークスさんの鼎談を所収したからだ。ドナルド・キーンさんと三島由紀夫との交流は16年にも亘った。2人が初めて会ったのは1954年11月のこと。キーンさんが京都大学大学院に留学中の32歳、三島が29歳の時で、編集者を介してであった。共通の趣味である歌舞伎を一緒に鑑賞し、意気投合したことで親しくお付き合いすることになる。

徳岡孝夫さんの場合は、著書『五衰の人――三島由紀夫私記』(文藝春秋刊、1996年)で、その出会いから別れまでを詳述しており、この本を読めば関係性がよく分かる。徳岡さんは、三島由紀夫が自決した日(昭和45年11月25日)、「市ヶ谷の自衛隊駐屯地のすぐそばの市谷会館へ午前11時に来てほしい」との連絡を受け、徳岡さんに宛てた手紙と写真、そして『檄』を受け取っている。これをもってしても、いかに三島由紀夫がジャーナリスト・徳岡孝夫さんを信頼していたかが分かる。

・ストークスさんが初めて三島由紀夫を見たのは、1966年4月18日。外人記者クラブでの昼食会だった。1年後、ロンドンの『ザ・タイムズ』東京支局長として単独インタビューする。この時の印象を「猛烈にエネルギッシュ。まったく非日本人的な人物。真正面から相手を見据え、自信が感じられる」とメモしている。同年5月、三島邸の夕食に招かれ、「なぜ、我々のような右翼に興味があるのか」と挑発的な質問を受ける。1969年2月、富士山麓での楯の会の演習に誘われ、願ってもないと快諾した。同年3月、演習に同行する。しかし三島の私兵には興味が持てず、悪趣味から作った制服のみ印象に残るとし、ホモセクシャルのクラブか、と書いている。

同年4月にも、三島邸を訪問。真剣の日本刀を見せられる。切腹の仕方を教えられたのに寒気を覚える。同年4月、映画「憂国」を見る。延々と続く切腹シーンに辟易とする。ストークスさんは、1970年(昭和45年11月25日)の三島が自決した日、マニラに向かうはずが、台風でキャンセルとなった。東京にいて臨時ニュースで自決を知った。聞いた瞬間、茫然となったという。中途半端な行動をしない男であり、いったん死ぬといえば、どんなことがあっても死ぬと思っていたからだ。小説での切腹シーン、映画出演しての切腹シーンなど、何度もサインを出していたのに見落とした、友達を見捨てた私の罪は許すべからざるものであるとの自己批判が、僕に強く印象に残っている。このように三島と強い絆で結ばれた三人だけに話も大いに弾んだ。この鼎談を所収したのは、我ながら成功だったと自認している。

ストークスさんは亡くなられたけれど、ハリー杉山という才能豊かな逸材を残してくれた。ご子息は別れの言葉として「無償の愛を注いでくれた父が星になっても、僕は自分の最後の日まで彼の魂を受け継いで、一日一日を一生懸命に生きます」と力強く結んでいる。ハリー杉山さんは、これからも様々な分野で才能を発揮し、大きく飛翔していくだろう。だからストークスさんも泉下で大いに誇りに思ってよい。僕もその活躍ぶりを温かく見守っていきたい。

2022.04.20 野見山暁治さん

野見山暁治さん( マスコミ公開日に)

・画家の野見山暁治さん ( 文化勲章受章者) については、このコラムに何回ご登場頂いたのか、僕にも分からない。しかし、100 歳を超えてなお、新作を発表し続けるこの無尽蔵のバイタリティーに僕は胸が熱くなり、どうしても書きたくなった。 50 代に、2 度の脳出血を経験して右半身不随になり、言語障害や嚥下障害に悩まされる僕からすれば、野見山さんはヒーローである。 年明けして間もなく、野見山暁治財団から『野見山暁治展 100 年を超えて』のご案内を頂いた。場所は東京新宿区の「美術愛住館」で、期間は1 月26 日から3 月27 日までとなっていた。1 年ほど前、日本橋高島屋S.C. 本館8 階ホールで「100 歳記念 野見山暁治のいま展」が開催された。この時は1959 年から2020 年までに制作された油彩約60 点を展覧したものだった。僕は今回のご案内も、旧作から選んだ作品を、企画構成を変えて展示するものだと思っていた。ところが予想とは違った 。目玉作品は、2020 年以降に描いた油彩の新作15 点だという。もちろん過去の作品も展示される。また、これまで紹介されてこなかった紙人形や水彩画も12 点展示されるという。油彩画とは異なる「野見山ワ―ルド」をお楽しみください、とパンフレットにあった。ここに至って、これを見逃すという手はないと僕は思った。

「野見山暁治展」のパンフレット

野見山さんは昨年12 月に101 歳になられた。100 歳を超えてなお、旺盛な創作活動を続けておられる。「やめるときが分からない」というのが野見山さんの弁だが、実際に絵筆が止まることはない。以前、その原動力につき朝日新聞のインタビューで、「数年前から、絵を描くことが、こんなに楽しいものかと思うようになった」と答えている。絵を描くことへの情熱は衰えを見せない。鮮やかな色彩と奔放な筆遣いによる独特な表現は、みずみずしく軽やかでありながら、同時に骨太な力強さも感じさせる。しかも目に見えるものの背後に潜む何かがうごめく気配が漂う作風は、多くの人々の心を魅了してきた。日課については、こう語っている。朝は8 時半頃に起き、就寝は夜半の12 時半から1 時くらい。「起きている間は絵を描いているんだが、昼寝やウトウトしている時間も長いから」と苦笑する。僕は不眠症気味なので、野見山さんの規則正しい生活パターンに羨ましさを覚える。

・ さて、愛住美術館だが、東京メトロ丸の内線「四谷三丁目」駅から3 分ほど。新宿通りから少し入ったところにあり、ちょっと迷ってしまった。看板が小ぶりだったこともある。1 階フロアには一昨年前から今年にかけ描かれた新作の油彩画15 点が並んでいる。かなり大きな作品が目立つ。それぞれの絵は、 力強く自由な筆遣いや強烈な色彩のコントラストが印象的だ。 見ていて万感胸に迫るものがあった。2 階フロアには紙人形3 点と水彩12 点を主体とした過去の作品を展示している。普段目にする機会が少ないペン画などから、制作した時代時代の心の機微を窺い知ることができる。特に紙人形については野見山さんの心の深淵が凝縮されているようだ。1956 年、最初の妻・陽子さんを亡くして、筆を持てなかった時期の作品だからだ。当時、パリの部屋を訪れた友人たちは、並んだ3 つの紙人形が首つり人形のようにも見えて驚いた、といういわくつきのものだ。

話が前後する。会場の「美術愛住館」は、聞き慣れない美術館だと思ったが、パンフレットを見て初めて、その来歴が分かった。そもそも経済評論家で作家の故・堺屋太一氏と妻の洋画家・池口史子さん( 東京藝大卒、日本藝術院会員) の住居・仕事場であった建物( 安藤忠雄設計) を改修し、近代日本洋画の神髄を伝える私立美術館にと寄贈されたものだった。2019 年12 月のこと、池口史子さんからのこの理念構想を引き継いで、東京藝術大学がこの建物の寄贈を受けたのである。《藝術の更なる振興に資するため、東京藝術大学に美術館を寄贈することになり、「堺屋太一記念 東京藝術大学 美術愛住館」として新しくスタートをすることになりました》とパンフレットにもある。その開館記念第一弾として、母校・東京藝術大学の教授をされていたこともある、野見山さんに白羽の矢が立ったということであろう。

美術愛住館の看板

新作の絵で作られたポスター

・野見山さんは福岡県の筑豊の生まれである。炭鉱のぼた山を見て育った。郷里の川や海で泳ぎ、潜って遊んでいた。そんな体験もあってのことだろうか、福岡県糸島市の海辺にもアトリエを構えている。5 年ほど前までは、夏場は毎日のように、この海辺で泳いだり潜ったりしていたという。東京美術学校( 現・東京藝術大学) で油絵を学んだが、1943 年に繰り上げ卒業となり出征した。しかし、戦地で肺を患い、内地に送還され、福岡の病院で終戦を迎えている。『画家たちの二十歳の原点』( 求龍堂 2011 年刊) という本がある。野見山さんもこの本に寄稿している。当時は、「学生狩り」が横行していたという。学校の帰りに喫茶店に寄っても映画館に入っても、見つかると官憲に捕まるというのだ。学生の本分に適わぬという理由であった。野見山さんも本の中でこう書いている。

求龍堂 2011 年刊

《戦争とはこういうことだったのか。食べるのも、出すのもおぼつかない。戦争画を描けば絵具を優先的に買うことができる。クラスの中には要領よくやる奴もいたが、ぼくはもう諦めた。まさか鉛筆までなくなるということはないだろう。日々、日本の戦況はわるくなり、落第前のかつての同級生たちはすでに戦場へ駆り出されている。ぼくはもうアトリエで動かなくなり、目の前にいる妹を、ただ描き続けた。描く時間はだんだん追いつめられてゆく。卒業式の日までかもしれん。いや、生きるとも死ぬとも正直いって、ぼくは考えなかった。 ( 中略) すでにアッツ島は玉砕し、負け戦の濃厚な中で、ぼくは美術学校を卒業し、すぐにも郷里、福岡の部隊に編入されることになった、二十二歳。同級生も卒業式が済むとあわただしく郷里へ散ってゆく。上野の森にはすでに高射砲が据えられ、明日にも敵機の飛来が予想された。》野見山さんの二十歳の頃は、まさに戦禍の暗雲がたちこめる悲惨な日々であったのだ。

・ 野見山さんは最近、友人・知人の追悼文ばかり書かされていると自著の「あとがき」に書いていた。 長い人生には、 多くの輝かしい邂逅と痛恨の別れがあったはず。美術学校を 繰り上げ卒業しての出征、肺病による入院生活もした。 個人ではどうしようもできない、生きてきた時代時代の背景があった。こうした悲喜こもごもの日々を包含しながら100 年という年月を生き抜いてきた。描かれる絵には、そんな人生が滲み出るのだろうか。 以前も書いたが、僕は絵の題名にいつも感服させられる。「野見山暁治のいま展」で展観された題名の一部を紹介する。「どこに居る」「主役だろ」「本当は言えない」「部屋に入ってきた雲」「誰だろう」「早く決めよう」「みんな友だち」「振り返るな」「そっとしておこう」「ぼくが生まれた頃」「どこまでも夏」「近よってはいけない」等など……。なんと魅力的で不思議な題名だろう。僕は絵と付けられた題名を見て、あれこれ想像するのが好きである。どうしてこんな題名が付けたんだろうか、と。そのギャップが見る楽しさにつながる。それにしても「ぼくの切れっぱし」なんて題名は、誰にも考えがつかない。野見山さんなればこそである。しかしながら、本人の弁によれば、単なる「思いつき」であり、特定の風景を題名にしたわけではないというのだが。

野見山暁治さんと僕

本格的に絵を描き始めてから、すでに八十余年にもなろうかという野見山さん。インタビューで「なぜ、絵を描き続けているのか? 」と訊かれたとき、「どう答えていいのか、ぼくも分からない。そもそも良い絵を描こう、という覚悟がない。子どもの時からずっと描きたい絵を描いているだけで、自分の中では何も変わってない。でもご飯を食べるように、ずっと絵は描きたい。実際に描いてみないと、次が見えてこない。この楽しみに終わりなんてないんですよ」と答えている。 「いつまでたってもこれでいいと手放すことができない。だから変な話、取り上げられない限り描いている。ということは、やめどきがわからなくなってきたということ。それは、いつやめてもいい。つまり絵というものはそういうもの。いつやめても同じことだなあ」。

このあたりになると、禅問答のような奥深さを感じるが、絵に対する限りない愛は透けて見える。今回の展覧会では、長い人生を生きて、多くの人々の生と死を反芻する野見山さんの透徹した想いを感じ取ることができた。僕が野見山さんの絵を観て感激したのが20 歳の頃である。終生変わらぬ僕のヒーローとして、これからも好きな絵を、描き続けて欲しいと切に願って筆を擱きたい。

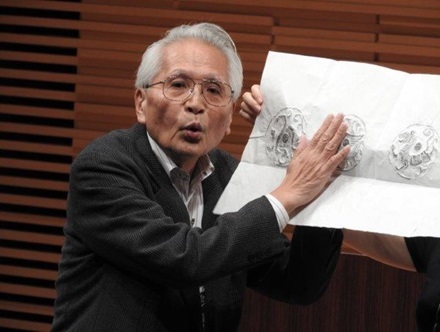

2022.03.22 小池邦夫さん

講演会場での小池邦夫さん

・絵手紙創始者の小池邦夫さん(80歳)が、昨年末、ピアニストの仲道郁代さん、歌舞伎の市川海老蔵さん、フレンチシェフの坂井宏行さんなどともに、「文化庁長官表彰」を受けた。この表彰は「文化活動に優れた成果を示し、我が国の文化の振興に貢献された方々、又は日本文化の海外発信、国際文化交流に貢献された方々に対し、その功績をたたえて文化庁長官が表彰する」ものだという。僕は臼井君からこの朗報を聞いて大変嬉しかった。小池さんとは、ほぼ同い年であり、僕も絵手紙に挑戦したことがある。右手が不自由なので、自分自身納得のいく作品にはならなかったが、その魅力の一端には触れた思いがする。とにかく絵手紙というのは、すべて手描きであるから、世界中にたった一枚しか存在しない。そこに価値がある。だからこそ、絵手紙愛好者が200万人とも言われるほど広がりを見せているのではないだろうか。

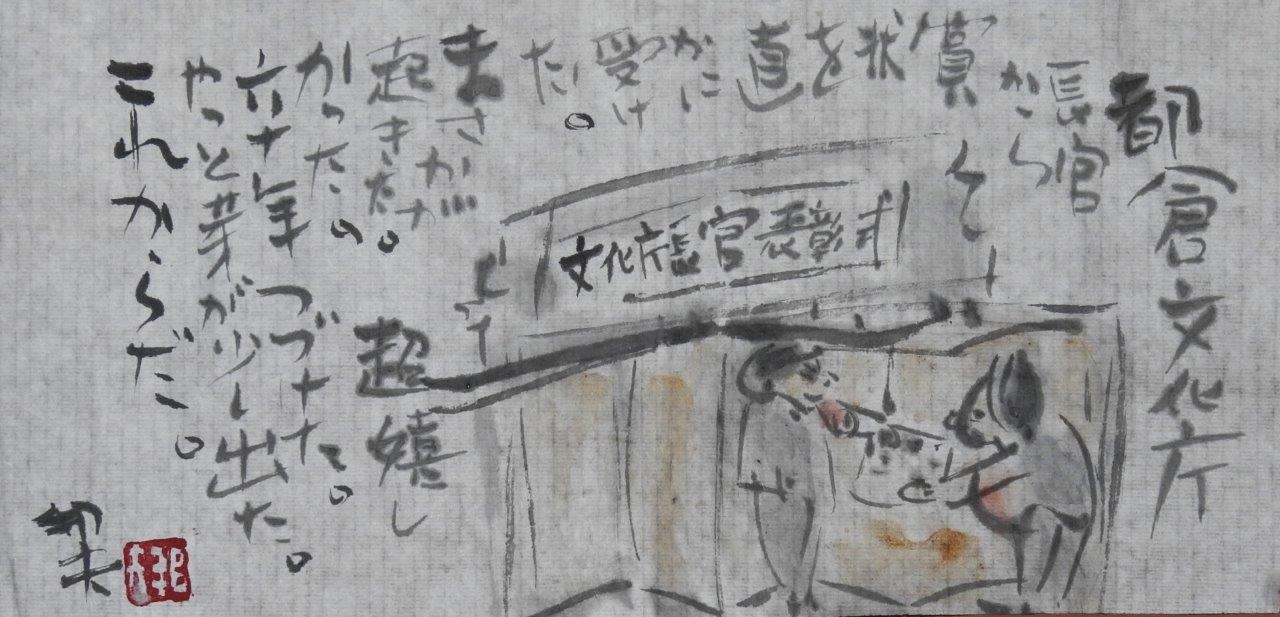

絵手紙には、絵があり、書があり、言葉の面白さがある。この三つの要素があるから、たとえ絵がヘタだからといって悲観することはない。小池さんの「ヘタでいい ヘタがいい」のキャッチフレーズはあまりにも有名になったが、絵手紙では、書や言葉の面白さでもアピールできるのだ。文化庁長官の都倉俊一さんは、受賞者に向けてこんな言葉を贈っている。「コロナ禍の中で文化・芸術は不要不急と言われた時期もあった。だが、こんな時こそ心を豊かに、人と人をつなぐ皆さんの活動は重要だと再認識された面もあると思う。コロナ禍がおさまった暁には、これまで以上のご活躍を期待します」と……。長らく産経新聞「産経抄」の執筆をされ、菊池寛賞受賞者である石井英夫さんも大いに喜んでおられることと思う。石井さんには、弊社から『いとしきニッポン』(2011年刊)という単行本を刊行させて頂いているが、折に触れ小池さんの絵手紙運動に賛同し、高く評価していた人である。菊池寛賞候補者として小池さんを推ししていたとも聞く。

表彰状を持つ小池邦夫さん 奥様の恭子さんと

表彰状を授与された場面を絵手紙にしたもの

・現在、小池さんは絵手紙の表現で、新たにチャレンジしている方法がある。この方法でかく喜びは、今までで一番大きいというほどらしい。それほどまでにはまっているのは、なんと紙は従来の和紙系ではなくコピー用紙を使用する。そして文字部分を墨そのものでかくというのだ。これまで小池さんは、大小の筆を駆使して、絵手紙をかき続けてきた。ところが文字をかくのに筆を使わないというのだから驚く。何でかくのかといえば、彩墨という色墨の角を使ってかくのだという。「色墨の角を使って突っ込むと、野性味が出る。それが気に入ったので1年半くらいはずっとこの方法でかいている」と語っている。80歳を超えて新境地に達したらしい。素晴らしいとしか言いようがない。弊社から『遊走人語――絵手紙作家・小池邦夫との五〇年』(2008年刊)を出させてもらった、小池さんの中学時代からの親友、正岡千年さんから「作品に魅力がある。とても面白い表現ではないか」と褒められたこともあり、余計にのめり込むことになったというのだ。

色墨で文字をかいた近作3点 紙は普通紙だ

「筆とも鉛筆とも違う。もっと強いからね、色墨というのは……。色がそのまま出るし、濃淡も出る。間に筆を介さないから、指で直に描いているようなもの。原始書道といっていいかも知れない」と自身分析している。翻って、こんなチャレンジをしたのは、僕の知っている限り、詩人の坂村真民さんくらいではないだろうか。真民さんは、様々な筆を試してきた人で知られる。鹿の毛で作った鹿筆、タンポポの綿毛筆や鴨や鶴、孔雀など鳥の羽筆、はては松葉を束ねた松葉筆や藁束で作った藁筆のほか、指で直接かく指筆や石でかいた石筆にも挑戦している。確か竹井博友さん創業の致知出版社が刊行する月刊誌『致知』で連載されていた。この坂村真民さんを小池さんは尊敬しており、交流も深いものがあった。その関係もあって、小池さんの監修により、坂村真民さんの単行本を弊社から刊行している。それが『一寸先は光――坂村真民の詩(うた)が聴こえる』(弊社、2012年刊)である。小池さんの故郷である愛媛県松山市からほど近い、愛媛県伊予郡砥部町に「坂村真民記念館」があるが、館長夫妻の西澤孝一さん、西澤真美子(真民さんの二女)さんには、随分この本を販売して頂いた。もちろん小池さんも積極的に販促して頂いた。感謝あるのみである。

小池邦夫さんと僕

・僕が小池さんの魅力にはまったのは、武者小路実篤の魅力を世に知らしめた単行本の刊行時であった。絵手紙創始者だから、やはり僕などとは視点が違う。武者小路実篤の魅力を最大限に引き出す企画であった。「白樺派100年」の節目に当たり、今までの実篤本とは異なり、実篤の言葉の面白さや、画の力強さを知ってもらうことに力点を置いたのである。さらには実篤もこだわった文房四宝の世界も披露するものだった。調布市に「武者小路実篤記念館」(僕の家から車で15分)があるが、実は企画検討をする際、僕も武者小路実篤という人物を見直してみたい気持ちがあった。そこで「武者小路実篤記念館」へ行って実際に展示物を見てきた。その時、感じたことは、まだまだ人口に膾炙しない面白い実篤作品が多々あるということだった。僕は「これはいけそうだ!」との感触を得た。掲載作品は、この記念館が所蔵するものと外部コレクターが所蔵する作品の中から、未公開作品を中心に小池さんが精選してくれた。

(弊社、2010年刊)

実篤の絵といえば、とかく俳画のイメージがあるが、あにはからんや油絵や水彩画も描いている。僕は絵画にそれほど詳しいわけではないが、見るだけでズシンと胸に響いてきた。相当にレベルの高い絵なのである。これには僕も心底驚かされた。臼井君もこの本のために、実篤の言葉を50音順に約2000フレーズほど選び出すほどの入れ込みようであった。実篤は人を熱中させる何かを内包している。やはり企画立案した小池さんの慧眼には感服するしかない。この本は『龍となれ雲自ずと来る――武者小路実篤の画讃に学ぶ』(弊社、2010年刊)と題して刊行され、絵手紙愛好者を中心に話題となった。小池さんには、販売促進に動いて頂くなど、本当にお世話になった。

・最近になって知ったのだが、小池さんは大病をされ、現在も闘病中の身なのだという。しかしながら、体調が良ければ愛妻・恭子さんに車で近くの仕事場まで送ってもらい、今も絵手紙に勤しんでいるとか。絵手紙をかくことが小池さんの元気の源泉でもあるのだ。そういえばだいぶ前になるが、臼井君からこんな話を聞いた。小池さんは大阪の病院に入院中だった妹さんを励ますために、東京から毎日、絵手紙をかき続けることにした。何ヶ月か後、妹さんは退院するまで元気になっていた。それも妹さんだけではなく、同部屋の患者さん全員が励まされ元気になったという。何故なら、妹さんは毎日届く小池さんの絵手紙を籠に入れ、同室のみんなが好きな時に見られるようにしていたからだ。

“病は気から”とはよくぞ言ったもの。明日は一体どんな絵手紙がくるのだろうか、と待望するようになると、当然生き方も前向きになる。未来に目を向けられるようになれば、病は治ったのも同然である。そのような意味で、絵手紙が完治への大いなる後押しになったのではと僕は思っている。それだけの力が絵手紙にはある。近作を見せてもらったが、色墨の角を使ってかいた文字は、エネルギッシュそのもの。力強さがみなぎっている。小池さんは、郷里松山市から「松山市文化スポーツ栄誉賞」を受けたのをはじめ、最近4つの賞を受賞したという。こうした授賞は社会から小池さんへの応援歌であると僕は思う。文化庁長官表彰の絵手紙に小池さんはこうかいた。《都倉文化庁長官から賞状を直かに受けた。まさかが起きた。超嬉しかった。六十年つづけた。やっと芽が少し出た。これからだ。》 絵手紙の新境地を開拓した小池さんには、病を完治して、これからも牽引車として絵手紙文化を広げていって欲しい。「まさにこれから」ではないか。そう切に願ってこの筆を擱きたい。

●林 勝彦さん

林 勝彦さん

・小池邦夫さんも相当ショックだったろうと思うが、林 勝彦さんがお亡くなりになった。林さんについては、本欄で少しだけ触れたことがある。その時メインで扱った人物が小池邦夫さんである。このお二人が従弟同士(母親同士が姉妹)であるということは、小池さんから林さんを紹介してもらった時に初めて知った。今から60年以上も前のこと、小池さんは愛媛県松山市から大学受験のために上京した。文京区湯島の林勝彦さん(当時16歳)宅に泊まり、東京学藝大学書道科を受験して見事に合格する。その後も、小池さんは林さん宅に下宿し大学に通った。二人は隣の部屋で寝起きし、切磋琢磨して勉学に勤しんだ。その甲斐あって、2年後には林さんが慶應義塾大学に入学する。二人の青春時代は、それぞれ人生を模索、彷徨しながらも、さぞや充実した時を過ごしたものと思われる。

(弊社、2012年刊)

弊社からも林さんの本を刊行させて頂いた。2012年、林さんは、NHK時代の仲間たち、元朝日新聞記者らとともに、『科学ジャーナリストの警告――“脱原発”を止めないために』(林勝彦編著、2012年9月刊)という本を上梓している。真摯に福島原発問題に取り組んできた人たちに原稿依頼をしたり、自身が取材したものをまとめたものだ。例えば環境エネルギー政策研究所所長の飯田哲也さんを林さんがインタビューし、脱原発への道を探る。チェルノブイリ事故現場の四号炉に入ったNHKの解説委員・室山哲也さんには原稿を依頼した。またチェルノブイリ原発事故の今を検証するため、取材に訪れた林さんの最新ルポなど、原発の底知れぬ恐ろしさを今に伝えるものであった。このように的を射た論文を集められたのは、科学ジャーナリスト塾塾長・林さんの面目躍如である。

林さんの経歴を紹介しておこう。慶應義塾大学を卒業後、NHKに入局する。そしてディレクター、デスク、プロデューサーとして辣腕を振るう。なんと40年間で約300本の番組を制作担当した。それも主に、科学、環境、医療、原子力などの最新動向を踏まえ、最先端科学技術分野の実情と功罪などを俎上に乗せて世に問うてきた。NHKエグゼクティブ・プロデューサーを最後にフリーランスとなり、科学ジャーナリスト塾塾長に就任している。業績として世界的に評価された番組は多い。NHKスペシャル「驚異の小宇宙・人体」「人体II――脳と心」「人体III――遺伝子・DNA」全シリーズや、「プルトニウム大国・日本」、NHK特集「原子力(3) 放射性廃棄物」「チェルノブイリ原発事故」等、林さんの制作した番組は今も燦然と輝いている。今日的なテーマを取り上げ、問題点をあぶり出し、その真相に肉薄していたから当然なのだが。映像的にも素晴らしく、見る人の心に訴えかけてきた。余談だが「脳と心」の題字は小池さんがかいたものだ。

・もう一つ、林さんの功績として取り上げたいのが、ドキュメンタリー映画の監督・製作である。「いのち―from FUKUSHIMA to Our Future Generations―」がタイトルであった。渋谷アップリンクで上映され、上映後に林さんと軍司達男さん(元NHK衛星放送局長/元NHKエデュケーショナル社長)のトークショーが行われた。パンフレットには林さんの挨拶文が掲載されている。《人類史上初めての「原発建設爆発・メルトダウン」事件が起きて、福島第一原子力発電所事故から2年が過ぎた現在も16万人もの福島県民が故郷を追われ、生態系汚染も深刻な事態を続いている》とし、なぜこのような映画を作るに至ったのかについて切々と語りかけている。

冒頭に「この映画は、協賛金、個人の寄付金で製作されている」と宣言されているが、この文章に僕はいたく魂を揺さぶられた。多くの一般企業が賛同・協賛し、市井の方々が寄付し、また手弁当で手伝って、出来上がった映画だったからである。人類史上、未曾有の危機に直面させられた福島原発の爆発事故。この事故から得た教訓は、絶対に風化させてはいけない。日本人一人ひとりがもう一度、胸に手を当て、原発の功罪を検証すべきではないか。地震国である日本に、原発は本当に必要だったのか……。そんなことを考えさせてくれる映画だった。林さんは、前述したようにこうした原発問題のみならず、今日的な様々なテーマを取り上げ、問題点をあぶり出し、その真相に肉薄していた。つくづく大切な人を亡くしたものである。衷心より、ご冥福をお祈りしたい。

2022.02.18 手塚夫妻、天満敦子さん 手塚貴晴・由比さん夫妻 長女と生まれたばかりの長男

・日々の新聞を読むのは好きで、ゆっくりと時間をかけて読むのが僕の楽しみであり、日課ともなっている。長く出版業界に携わってきたので、自分に関わりのあった人物が記事で紹介されていたりすると気になる。2月1日付けのA新聞に「建モノがたり」というコラムが掲載されていた。そこで東京都立川市にある「ふじようちえん」という幼稚園が紹介されていた。僕はこの新聞記事を見て、とても嬉しくなった。というのも、この幼稚園の建築設計者、手塚貴晴・由比さん夫妻には、随分と前から惚れこんでいて、弊社からも『きもちのいい家』という単行本を出させて頂いているからだ。手塚夫妻はかつて、TBSテレビ系「情熱大陸」という番組で取り上げられたことがあり、光、風、緑を活かした空間づくりの建築設計者として僕の記憶に刻まれていた。そんなところにフリーランス編集者の宣田陽一郎さんが、手塚さん夫妻の単行本企画を提案してくれたから、僕はすぐにゴーサインを出した。

新聞で取り上げられた「ふじようちえん」は、老朽化にともない、2007年に建て替えられたもので、特長の一つは建物の屋上が楕円形のドーナツ型になっていることである。敷地面積が約4700平方メートルとかなりの広さがあり、600人強の園児たちが、このドーナッツ形の屋上を、毎日のように走り回っている。屋上の外周はなんと183メートルもあるから、駆け回るのに不足はない。また、いくら走っても、ぐるりと回って元に戻ってくるから、見守る側も安心して見ていられる。建物自体も様々な工夫がなされ、あたかも遊具のように設計されている。子供たちが遊びたくなる仕掛けがあちこちにあるのだ。たとえばウッドデッキが敷かれた床面から欅の大木が、3本突き抜けており、空に向け大きな枝を広げている。もともとあったこの欅の大木を、設計上切らずにそのまま生かしたわけだ。子供たちは自由にこの木に登ったり、取りついたりして遊んでいる。落下を防ぐために張ったネット越しに階下が見えるが、園児たちはまったく怖がることもない。中庭の砂場に滑り降りることができる滑り台も、園児たちに大人気だ。雨が降って屋上で遊べなくても、子供たちは遊び場を見つける。軒先から落ちる雨水を、中庭のたらいで受けて遊び道具にしてしまうのだ。だから雨の中でも平気で遊んでいる。

弊社 (2005年刊)

・実は弊社で刊行された『きもちのいい家』のエピローグに、手塚夫妻の「設計してみたいと思うのは、幼稚園や学校である」とし、すでにこの幼稚園の模型が紹介されている。この本が刊行された2年後に「ふじようちえん」が竣工となったのだから、当然、この時点で設計コンセプトはでき上がっていたのである。エピローグからその一部を引用させてもらう。

《とにかく子供をたくさん受け入れられるような大きな空間を作ってみたいと思います。これは自分たちに子供ができたことが、大きく影響しています。というのは我が子を通わせるための保育園や幼稚園を探しに見学に行ったのですが、がっかりさせられることがとても多かったのです。建物にカラフルなタイルが貼ってあったり、石を置いたくらいのことしかやっていなくて、子供の視点から見た幼稚園が少ないように思います。

子供を育てていてわかったことは、同じ人間でも子供はまったく別の感性を持っているということ。だから大人の一方的視点で作ってはいけない。子供の目線はとても低いので、天井が高いというのは必ずしもいいとは限りません。(中略)子供は大きな扉より自分の手で開けられる小さな扉が好きであったり、小さなスペースが好きだったりします。僕の娘は小さなスペースがあると喜んで入ります。そういう視点が建築の中にもあってほしいなぁ、と思うのです》

・この本の刊行時、ご夫妻には 3歳の女の子と生まれたばかりの男の子がいた。由比さんは「3歳だった娘を見ていて、子供というのは走るのが好きなんだな」と思ったという。貴晴さんは、「子供と大人が自然に集まる場所として円形を考えた」と述懐している。こんな夫妻が考えた理想の幼稚園が「ふじようちえん」として結実したわけだ。しかし、こんなユニークな発想が簡単に実現するべくもない。教室を区切る壁を設けないなど、当時の幼稚園施設の基準に合致せず、調整するのに苦心したという。しかし、いいものはいい。国内での複数の受賞歴に加えて、2011年に経済協力開発機構(OECD)の効果的学習環境センターが出版する学校施設好事例集の最優秀賞に選ばれ、世界的にも評価を受けることになった。国内でもこの斬新な建築設計が受け入れられる契機となったのである。

『きもちいい家』のエピローグで公開されていた外観模型

・手塚夫妻のプロフィールを紹介しておく。貴晴さんは、昭和39年、東京都の生まれ。武蔵工業大学卒業後、ペンシルバニア大学大学院修了。平成2年からリチャード・ロジャース・パートナーシップ・ロンドンに勤務。平成4年、由比さんと結婚。同6年に帰国。手塚由比さんと手塚建築研究所を設立する。建築家として活躍しながら、平成8年より武蔵工業大学専任講師、平成21年より東京都市大学教授として教鞭をとっている。由比さんとともに、「副島病院」の設計で通商産業大臣賞グッドデザイン賞金賞、「屋根の家」の設計で第18回吉岡賞、JIA新人賞などを受賞した。由比さんは、昭和45年、神奈川県の生まれ。武蔵工業大学卒業後、ロンドン大学バートレット校へ留学。平成11年から東洋大学非常勤講師、同13年から東海大学非常勤講師として教鞭をとっている。

楕円形の屋根というのは、遊ぶうち子供たちに一体感を生む。仲間外れも起こりにくい。イジメもこの幼稚園ではあり得ない。というのも、何か起きても必ず、先生の目がいき届いている。また、教室のように閉じた空間ではないから、そのクラスが嫌になったら、隣のクラスに行けばいいのだ。実際、隣のクラスの子がいきなりチョロチョロッと入ってきたりする。先生同士の合意ができているから、こんなことが可能なのだ。自分の居場所を子供自身が選ぶことができる。これは社会のあり様と同じではないか。園庭で行なわれるイベントでも興味深い光景が見られる。園児たちは、屋根の上に一周するように集まる。大抵、柵から足を投げ出して中庭を見下ろす形である。また、砂場には定期的に綺麗な石が撒かれ、見つけた石で気に入ったものがあれば持ち帰ってもいい、のだという。ポニーが飼われており、誕生月になる園児は背中に乗せてもらえる。大人も心躍らせずにはいられないコンセプトなのだ。今どきの子供たちは運動しないといわれる。ところがここの園児たちは違う。自分の自由意志で、屋根の上を走り回っている。よく走る子供は、朝方だけでも30周もするというのだから驚きだ。30周といえば、単純計算で6キロ近い距離なのだ。5歳児が6キロ近く走るということは、凄いことだと思う。少ない子供でも、帰るまでに10周くらいは走るのが普通だというから、この施設は掛け値なし素晴らしい。

・遊びを見つけるところに、子供たちの成長の基本があるとする手塚さん夫妻は、遊具もわざと作らなかった。天井屋根の軒先も歪んでいるままだ。あえて手描きで描いた線を、手塚建築研究所の所員がスキャンして、線をつないだ時の形をそのまま残したという。手塚さん夫妻の事務所は、早い段階からCADを入れ、コンピュータを使いこなしてきた。ところがCADの使用は、プラス面だけではないらしい。コンピュータの都合のよい形に、だんだん変わってしまうというのだ。それが悔しいからと、あえて手描きに戻しているのだ。そして高気密・高断熱住宅とは無縁である。1年の3分の2はこの幼稚園の窓は開けっぱなしだという。秋でも中庭側はあけっ放しで外側の窓だけを閉めている。真夏は中も外もあけっ放しで風が吹き抜ける。高気密・高断熱住宅は、先走りするとものすごくエネルギー負荷が高い。アウトドアが一番贅沢というのが、手塚さんの夫妻の持論であり、できるだけ開けっ放しで使うことを推奨する。当然ながら、空調を使わずに済み、省エネともなっている。

捕捉するが、この幼稚園は、世界経済協力機構とユネスコにより、世界で最も優れた学校に選ばれている。この施設以降も、夫妻は子供たちのための空間設計を多く手がけている。特にその斬新さで知られているのは、「チャイルド・ケモ・ハウス(2013年)」である。この施設は、小児がんの子供とその家族が、当たり前のように一緒に生活をしながら治療ができる設計となっている。従来の医療従事者中心の治療法とは違い、家族が子供に寄り添いながら治療することができるのだ。また、ユネスコより世界環境建築賞(Global Award for Sustainable Architecture)を受けており、手塚貴晴さんが行なった海外のプレゼンテーション・イベントTEDトーク(英語 日本語字幕付き動画)で、この幼稚園を紹介したところ大評判となり、世界中から視察が連日殺到することになった。一気にその名が世界に轟くことになった。

・TEDトークの再生回数は、なんと2015年の世界7位を記録しているほどだという。国内でも日本建築学会賞、日本建築家協会賞、グッドデザイン金賞、子供環境学会賞などを受賞したのは、いかに優れた建築であったが伺い知れよう。手塚由比さんも、文部科学省国立教育政策研究所において、幼稚園の設計基準の制定に関わってきた。現在は建築設計活動に軸足を置きながら、世界経済協力機構より依頼を受け、国内外各地にて子供環境に関する講演会活動を行なっている。その子供環境に関する理論は米ハーバード大学により「yellow book」として出版されている。また、「ふじようちえん」の素晴らしさの詳細については、園長の加藤積一さんの著になる『ふじようちえんのひみつ』が小学館から刊行されている。

園長・加藤積一著 (小学館 2016年刊)

・こうした柔らかな発想は、弊社刊行の『きもちのいい家』で紹介された家にも随所に見られる。第一章では、夫妻が手がけた1999年の第1号から2004年までの個人邸を紹介している。自ら設計した住まいを訪ね、建築当時の経緯や裏話を振り返るもので、それを読むと、いかに施主が手塚夫妻の設計した家を気に入っているかが伝わってくる。例えば、16メートルの大開口部を開けると、家全体が縁側になる「縁側の家」、敷地が住宅街の端に位置し、道路側からは窓が一切見えない「隅切りの家」の発想などは、驚き以外の何ものでもない。なんと窓なしの家のようでいて、実は長方形の二方が大きな開口部となっており、開放的な大きな空間が広がっているのだ。デッキと大きな窓が特長の「鎌倉山の家」、太平洋を望む崖の上に建つ「腰越のメガホンハウス」も、雄大な景色を一望したいという施主の要望に見事に応えたもの。木のデッキの屋根の上に、テーブルや椅子、シャワーなどが設置され、屋上で家族か団欒しながら楽しめる「屋根の家」も、ユニークそのもの。この「屋根の家」は、今回の「ふじようちえん」のコンセプトにも十分に生かされている。「屋根の家」と同様に屋根を遊び場として使えるとともに、天窓が円形の屋根の各所にあり、園児たちは天窓を開けて、下にいる園児とコミュニケーションができる。上から「おーい」と叫ぶと、下の園児が「おーい」と応える。これだからお仕着せの遊具などいらないわけだ。天窓で遊ぶほうが、園児たちの心をよほどときめかせている。まさに世界に誇れる建築設計家夫妻である。こんな素晴らしい本を刊行できたことに感謝するとともに、これからも夫妻の活躍ぶり見守り続けていきたい。

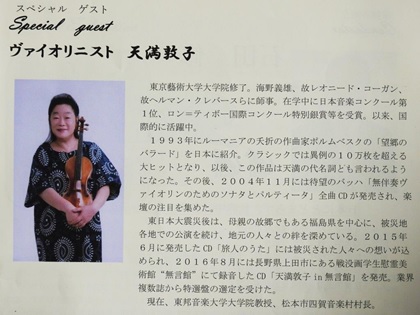

●天満敦子さん

・天満敦子さんは僕の大好きなヴァイオリニストだが、ちょっと気になる情報があったので書いておきたい。実は毎年11月末、天満さんは東京・紀尾井ホールでピアニスト・岡田博美さんとデュオ・リサイタルを開催している。僕も清流出版時代から毎年、定例のように聴きにいったものだ。昨年、僕は、体調が優れなかったので出かけられなかった。しかし、臼井君と藤木君は例年通り出掛けたという。特に藤木君は、奥さんとお子さんの家族連れで楽しんだようだ。臼井君によれば、座席が近かったこともあり会場内で会って、しばらくぶりにお互い近況報告をし、旧交を温めたという。昨年は天満さんにとって、受難の年だったといえるかも知れない。熱烈な天満敦子ファンであった小林亜星さんが、5月30日、心不全で亡くなった。享年88であった。また、長野県松本市で天満さんの演奏会を何度もプロデュースして天満さんと親しかった石川治良さんも8月29日、90歳で鬼籍に入った。天満さんにとって相当にショックだったと思う。11月26日の紀尾井ホールでは、小林亜星さんを偲んで「旅人の詩」「落葉松」等を演奏したらしい。ただ、心配になったのは天満さんの体調不良だ。聞けばこのコンサート中、天満さんはずっと座ったままだったという。臼井君が、この日の感想を書き送ったところ、天満さんからこんな返事が届いた。《紀尾井 おかげさまでした(中略)座って弾くなんて……情けなくて……回復に努めます 次回は5月13日(金)の紀尾井です がんばりたい!》この葉書が届いたので、臼井君も大いに安堵したらしい。

ニューイヤーコンサートのパンフレットより

ホテルで食事中、天満さんが挨拶してくれたことも

毎年、開智国際大学吹奏楽部の「ニューイヤーコンサート」が柏市民文化ホ―ルで行なわれる。市立柏高校を吹奏楽で全国大会入賞の常連校に導いた石田修一先生が指導する吹奏楽部なので、市立柏高校のOB、OGも多くレベルも結構高い。今年も4回目の「ニューイヤーコンサート」が1月8日に開催された。この開智国際大学学長の北垣日出子さんが天満敦子さんとお知り合いで、天満さんが第一回コンサートから毎回、スペシャルゲストとして出演している。天満さんが吹奏楽部メンバーと共演する曲もあり、「普段できない貴重な体験をすることをとても嬉しく思っています」とコメントしている。臼井君は柏市在住で、天満さんの紹介もあり、今年もチケットを手に入れ楽しみに出かけたらしい。ところが、天満さんがリハーサル中に、体調不良で会場からほど近い慈恵医大病院に救急搬送されたという。石田先生がその日の天満さんの様子を説明したということだが、とにかく急なことだったようだ。天満さんの演奏を楽しみに来場した人はさぞ落胆したことだろう。その後の天満さんの回復具合が気になったので、僕もネットで調べてみると、5月13日(金)の紀尾井ホールのコンサートはすでに中止となっていた。訃報が相次いで精神的な落ち込みもあり、体調不良が続いているのではと、とても心配になる。年末の紀尾井ホールコンサートまでには、万全の体調で復帰されることを待望している。コンサート会場で元気に演奏する姿を拝見したいものである。

2022.01.20 和田 誠さん

・会期中には是非にと思っていた「和田誠展」(10月9日―12月19日)を見に行くことができた。場所は東京・初台にある東京オペラシティ・アートギャラリーである。「きっとこれまで知らなかった和田誠の新たな一面に出会えることでしょう」のキャッチフレーズはオーバーでも嘘でもなかった。83年間の生涯で和田さんが制作した多彩な作品群は、まさに圧巻だったというしかない。グラフィックデザイナーとして知られた和田さんだが、それ以外にも、装丁家、映画監督、エッセイスト、作曲家、アニメーション作家、アートディレクターなど様々な顔をお持ちで、創作現場の広がりは留まることをしらない。まさに和田誠さんの膨大で多岐にわたる仕事の全貌に迫る初めての展覧会といっていい。僕も体調が万全とはいえなかったが、無理してでも出かけて本当に良かったと思っている。

なんと約2800点にもおよぶ作品群と資料によって、その生涯を俯瞰する大規模な回顧展であった。僕も和田さんとの長いお付き合いの中で、仕事の広がりは知っていたつもりであった。しかし、年表と生まれてから83歳までの、時系列で展示された柱の数々を見て、知らなかったことが沢山あった。4歳にして描き始めた物語は、すでに後の多彩な才能の萌芽を予感させている。雑誌に掲載された小学生の時に描いた漫画があり、中学・高校時代に描いたクラスメートや担任教師などの似顔絵も展示されていた。それぞれの担当教員の似顔絵で作られた、1週間の時間割表も展示されていた。少筆とデフォルメが素晴らしく、僕が和田さんの学んだ教師の顔を知る由もないが、おそらく一目でそれと分かるほど特徴を摑んでいるように思える。いみじくも和田さんは言っていた。クラスメートも教師も「ただ“似ている”という観点だけで判断するなら、中学時代に描いたものが一番ではないだろうか」と……。

僕の大好きな赤塚不二夫さんと愛猫・菊千代

・入口付近に人だかりがしていたので、覗いてみると、『週刊文春』の表紙を仕上げる和田さんのメイキング・ビデオが流されていた。すでにゴールは和田さんの頭の中にでき上がっているのだろう。それこそ遅滞なく軽快なタッチで、筆を駆使して色を塗って仕上げていく。実に見事なものである。このメイキング・ビデオでは、ほぼ15分で描き上げてしまった。それにしても『週刊文春』の表紙を、和田さんは1977年から2017年まで40年間、実に2000号分を制作してきている。「継続は力なり」という言葉があるが、40年間にわたり、毎週描き続けたこのパワーには脱帽するしかない。この仕事の全貌が巨大な壁一面に展示されていた。この週刊誌を僕は毎週見てきたはずなのだが、こうして俯瞰して見ると、圧倒的な仕事量であることが実感できた。『週刊文春』編集部は、この表紙について、「最低限の文字しかないのは、ひとえに、和田さんの絵の魅力あってのことです。」と絶賛している。

圧倒されるような『週刊文春』の表紙群

邦画・洋画の映画ポスター・コーナーも、同様に作品が大きな壁一面に展示されていた。僕の目は懐かしさにくぎ付けになった。映画好きの僕は、邦画・洋画を問わず、随分多くの映画を観てきたつもりだ。そんな懐かしの名画ポスターがずらりと並んでいるのだから、目が離せるわけがない。ポスターから連想された、若かりし頃の思い出も甦ってきて、しばらく動くことができなかった。愛らしいイラストレーションで描かれた演劇・個展のポスターも多数あった。「天井桟敷」のポスターなど、僕にとって感動ものであった。というのも僕は寺山修司の大ファンであり、寺山修司全集も持っていたほどなのだが、八王子から都心に引っ越すにあたり、泣く泣く処分した苦い記憶がある。和田さんは学生時代から、寺山修司とは親しい友人であったことから、この「天井桟敷」のポスターを嬉々として描いたものと思われる。

演劇や各種ショーのポスターなども興味深いものだった

装丁した単行本のコーナー

僕が担当した和田誠さんの本(ダイヤモンド社、1991年刊)

・そしてもっとも興味があったのは、装丁本のコーナーである。僕が企画編集して、装丁をお願いした懐かしい『ブラウン管の映画館』も並んでいた。この映画本は、後に文藝春秋のドル箱となった『お楽しみはこれからだ』のシリーズに繋がっていく。それにしてもなんとバラエティに富んでいることだろう。音楽関係、映画関係、文藝エッセイ集、小説、絵本、美術・芸術関係など、トータルした装丁本は、実に2000冊にのぼるとか。なんと自著も200冊あまりある。清流出版でも犬の本を装丁して頂いている。中野孝次、如月小春、黒鉄ヒロシの3氏による鼎談集『犬は東に日は西に』である。洋犬、和犬3匹を配し、タイトルとの案配も絶妙である。

清流出版(1999年10月刊)

888ブックス刊行(2021年10月18日)

・これは僕もまったく知らなかったのだが、和田さんは22歳の頃から9年間にわたり、新宿にあった映画館(日活名画座)のために、上映映画ポスターを無償で描いていたのだという。このポスターは『和田誠 日活名画座ポスター集』(888ブックス 2021年10月18日)として出版刊行されている。大判の単行本であり、僕はアマゾンからでも取り寄せて、じっくり見てみたいと思っている。この本には185点のポスターが所収されている。描いた全体の正確な数字が不明のようだが、およそ9割は収録されているとか。無償で描いたというのがいかにも和田さんらしい。映画への深い愛情と心意気が伝わってくる。

和田誠さんと僕

奥様である平野レミさんの意向もあったのだろう。嬉しいことに会場内に展示されたすべての作品は撮影がOKだった。だから入場者の皆さんは、思い思いの作品を前にシャッターを切っていた。これも素晴らしい配慮だと思う。そして更に感動的なのは、これらの作品群の行き先である。原画など作品と制作に関する資料は、和田さんの母校である多摩美術大学のアーカイヴセンター(東京・八王子市)に寄贈される。また、和田さんが海外から取り寄せた映画フィルムや資料は、国立映画アーカイブへ寄贈される。さらに自著や装丁本などは、渋谷区立中央図書館に贈られるという。こうした天賦の才が花開いた、素晴らしい作品群が、どんなに次代の若者たちに影響を与えることだろう。僕は改めて、和田さんに知り合えたことに感謝するとともに、お仕事をご一緒できた幸運を噛み締めている。

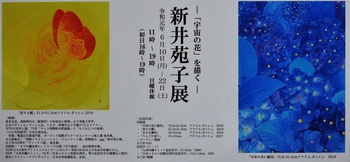

2021.12.17 新井苑子さん 新井苑子さんの表紙画最終12月号

・月刊『清流』とともに歩んできた新井苑子さんの表紙画が、2021年12月号をもって最終回となった。僕の大好きな表紙画だった。どんな表紙を描いてくれたのか、と毎月『清流』が届くのを楽しみにしていた。それだけにとても残念である。新井さんは、日本を代表するイラストレーター、画家として知られる。その絵も独特であった。四季折々を彩る草花や樹木に、動物、昆虫、魚類、風景、行事などを織り込んだ絵は、『清流』の顔として読者に親しまれてきた。月刊『清流』の創刊は、1994年のこと。そして新井さんには、1997年5月号から2021年12月号まで25年近くにわたり表紙を飾って頂いた。40年間にわたって描き続けた和田誠さんの『週刊文春』の表紙画も凄かったが、新井さんもそれに勝るとも劣らない。トータルすると300点近くにもなろうか。新井さんには、数え切れないほどに描き溜めてきたスケッチや旅先のメモという財産があった。だからこそ、遅滞なくこれだけ長く描き続けてこられたのであろう。「今月は何をどのように組み合わせようかと、毎号楽しく取り組んできました」と語った言葉によく表れている。

『清流』は新井さんの画業に敬意を表し、12月号で4頁にわたって特集記事を組んだ。これを読むと新井さんの幼い頃の読書体験が、その後の人生に大きく影響したことが分かる。幼い頃から母堂が絵本や童話の読み聞かせをしてくれた。映画にもよく連れて行ってくれた。それらが楽しく、大人になったら物語の挿絵を描きたいと思ったという。女子美術大学に進むと、顕微鏡で花などを観察する授業が行われ、そこで観察したミクロの世界の美しさに魅せられた。特に、まるで抽象画のような石の断面図に感動し、自らの心に映った美の世界を表現していこうと決意する。この学生時代の「観察して、感動したものを描く」という原点はいまも変わらない。新井さんは、美はごく身近にもあるという。「多くの方は日頃、仕事や家事、育児などに追われ、感動する余裕などない、と思っているかもしれません。けれども、道端に咲く花、料理に使うトマトやピーマン……そんなありふれた物にも、美を見つけることができるし感動できる」と説く。「私たちは奇跡の星である地球に“奇跡的”に住んでいるのですから、感動する心を忘れず、いきいきと過ごして欲しい」と結んでくれた。

新井苑子さんの表紙絵25年を特集した『清流』12月号

新井さんの特集記事

・令和元年6月、東京銀座の永井画廊で行われた新井さんの個展を見に行ったことを思い出した。『「宇宙の花」を描く』で、案内状にはこうあった。

《青く美しい地球は「宇宙の花」です。花や樹、虫など小さな自然から。人、海、山、宇宙まだ私にとって地球の森羅万象はインスピレーションの宝庫です。

美大生の頃、顕微鏡で石の断面を見て、抽象画のように美しく感動しました。道端の石にも美の世界があることに気づかされたのたのです。以来、目には見えないけれどその奥にあって訴えかけてくるもの、私の心に映った美を表現したいと思い、こんにちまで描き続けてきました。私は宇宙の奇跡、水の惑星「地球」に生まれた幸運に喜びを感じると同時に、人類は地球を大切にしてきたのかしら? と問いかけたいのです。私達は「宇宙の花」に住む花人なのです。》

個展案内状

会場で展観された作品

以来、目には見えないけれどその奥にあって訴えかけてくるもの、心に映った美を表現することというのが、今日まで描き続けてきた新井さんの大きなモチベーションになった。月刊『清流』での連載テーマも地球という「宇宙の花」を描いてきた。新井さんは、切手のデザインでも優れたお仕事をされてきた。新しい郵便切手をデザインする度、律儀なことに僕にも送ってくれた。「九州・沖縄サミット」の記念切手、「日本ユネスコ50周年」の記念切手、2001年度年賀葉書(郵政省)なども手掛けている。最近では、「冬のグリーンティング切手」が素敵だった。雪の名前がついた50円切手と花の名前がついた80円切手の組み合わせで、花はシクラメンとポインセチアをお描きになっていた。理由については聞かなかったが、日本ではなくフランスで印刷されたものだという。

・新井さんに表紙画を頂いたことも印象深く心に残っている。『清流』の表紙絵をジークレー(Giclee)版画(「画題・オランダの花祭り」)にしたものだった。ちょうどその頃僕は、夏風邪をひいており、2週間ほどうんうん唸っていた。好きな酒も飲む気にもなれず、ジャズやクラシック音楽、映画やミステリー番組にも興味が湧かず落ち込んでいた。そんな絶不調の時、この絵が届いたのだ。この絵は見ているだけで、気持ちが明るく弾んだ。近年、ジークレー版画は吹き付けて着色する方法で、最も原画に忠実な表現ができる技法として注目されている。実際、「オランダの花祭り」は、木靴の中から美しい花々が咲いている情景が印象的であった。新井さんによれば、京都新聞社、読売新聞西部本社(福岡)から依頼を受けて制作したもの。年末に行われた「美術家チャリティー展」に出品された版画だった。私の家内は、自宅マンションの小さな庭で、色んな草花を育てるのが趣味なのだが、綺麗な草花が描かれたこの絵が特に気に入っているようである。

贈られた「オランダの花祭り」

新井さんのプロフィールを簡単にご紹介しておく。1942年、東京都の生まれ。高校時代は<新制作>の角浩氏に師事した。女子美術大学図案科グラフィックコースを専攻し卒業後、1965年、日本デザインセンターイラストレーション部に入社。トヨタ自動車、伊勢丹デパートの広告などを手がける。 1971年、フリーとなり、本の装丁、エプロン、スリッパなどのデザインといった分野でも活躍する。1973年、チェコ国際原画展に『もうひとつの地球』(大日本図書刊) の原画を日本代表作品として出品。現代グラフィックアートセンターにポスター等約100点の作品が収蔵された。 武蔵野美術短期大学特別講師、女子美術大学非常勤講師を務めた。 主な著書に、『イメージの旅』(グラフィック社)、『花の森』(岩崎美術社)、『イラストレーションの発想と表現』(美術出版社)、『フローラ美術館』(河出書房新社)、『ハーブ絵画館』(文園社)、『アーリーアメリカンクックブック』(中央公論社)、『新井苑子のハーブのぬり絵』(文園社)など多数ある。これまでに「九州沖縄サミット」、「日本ユネスコ加盟50周年」等の記念切手52種類以上を制作してきた。東京イラストレータズソサエティ、日本自然保護協会の会員でもある。

・僕は長らく八王子の山の上に住んでいたのだが、身体が不自由になったこともあり、成城のマンションに引っ越すことにした。元々、成城にお住まいだった新井さんと同じ町内に住むことになった。本来ならば、われわれ夫婦が引っ越しそばを持ってご挨拶に伺うべきところである。ところが新井さんは、ご親切にも成城学園駅にほど近い、イタリアン・レストラン『オーベルジュ・ド・スズキ』にお招きしてくださった。この日はちょうど、来年度の1月号の表紙デザイン画を描き上げたということもあり、担当の松原淑子副編集長(後列左)も急遽駆けつけた。絵のお話やご家族の話など、興味深い話を聞きながら、美味しいイタリア料理に舌鼓をうった。われわれには至福の時間であったのだが、お忙しい身の新井さんには散財とご迷惑をかけてしまった。優しく温かなお心遣いには、痛み入るしかなかった。

われわれ夫婦と新井さん(後列右)。後列左は松原淑子(現・社長)

新井さんのご家族について少し触れておきたい。ご母堂は97歳で逝去されたが、長らく『清流』の”有料購読者”であった。この有料購読者だったことが、僕には驚きであった。娘さんに表紙絵の連載をお願いしているのである。当然、贈呈してしかるべきである。ところがご母堂は頑として有料購読にこだわっておられた。そして『清流』を隅々まで読み、分からないことがあれば、辞書や事典を使って調べるほど向学心のある方であった。このような読者がいるだけで、編集者は元気をもらえる。熱心な読者に支えられていることが実感でき、大いに励みになったものだ。

・新井さんご夫妻の職業は、グラフィックデザイナーとイラストレーターだが、令息は医学博士である。日本形成外科学会認定専門医であり、米国ハーバード大学に形成外科研究員(2007~2009年)として赴任されていた。現在、日本医科大学の形成外科医である。ご趣味も多芸多才そのものである。モダンジャズが好きでドラム演奏もするし、米国のSF・サスペンス映画がお気に入りとか。スポーツ万能で、スキー、バドミントンが得意と聞いている。

形成外科医としての仕事上においても、数々の画期的な医学的解析法や治療法を編み出された方らしい。一体、どうしたらこんなお子さんが育つのか、じっくりお話を聞いてみたいところだ。もっともご主人の姪御さんとその旦那さんが病院を経営しており、身内だけで全身どの部分でも診察してもらえるというから、僕には羨ましい限りである。『清流』の表紙画は12月号をもって終了となったが、新井さんには、新しい活躍の場が待っている。「宇宙の花」に住む花人として、瑞々しい美への感性を磨かれ、より一層の高みへと歩まれんことを祈念して筆を擱こうと思う。

2021.11.22 徳岡孝夫さん

・僕がいつものように朝の新聞を読んでいると、一つの出版広告に目が留まった。徳岡孝夫さんが文藝春秋から新刊本を出したことが広告されていたのだ。その時僕は、徳岡さんにまだ単行本化されていなかった原稿があり、それを編集して出版したものではないかと早合点した。というのも徳岡さんは両眼ともに視力を無くされていたからだ。僕が創業した清流出版でも徳岡さんには、大変お世話になった。月刊『清流』を創刊するに当たり、端から僕は徳岡さんを連載執筆者の一人にと考えていた。「明治の女性」をテーマにした連載を4年間お願いし、その後は、気になるニュースを分かりやすく独特の切り口で解説した「ニュースを聞いて立ち止まり…」を連載していただいた。僕の人生の公私共において、一番大切な人が徳岡孝夫さんである。ダイヤモンド社でお付き合いが始まり、今日まで実に35年以上の長きにわたり親しく交情を深めてきた。思い起こせば、徳岡さんにはどんなに助けられたことか。筆舌に尽くしがたいほどである。

徳岡さんの素晴らしさを挙げれば、いくつもある。まず締め切り日の厳守である。徳岡さんの編集担当していた松原淑子君(現・社長)にも確認したが、過去1度たりとも原稿遅れを生じたことがないという稀有な人だった。その上、原稿内容の奥深さ、関西人特有の軽妙洒脱な文章力は折り紙付きである。まさに『清流』にとって徳岡さんは、欠くべからざる著者のお一人だった。もう4年ほど前になるが、徳岡さんが両眼ともに見えなくなったというので、泣く泣く連載を終了させた経緯があった。ところがこの広告の惹句を見ると、ともに妻を亡くした91歳の旧制北野中学同級生の二人が綴る「もうじき百歳」の日常生活、思い出を書いたものとある。二人で書き下ろした書籍のようなので、僕は驚かされた。いったい、徳岡さんはどうやって執筆したのだろうか、と…。

朝日新聞に掲載された新聞広告

・この本の前フラップの惹句にはこうあった。

《名文家で知られるジャーナリストと、旧制北野中学の同級生が、九十一歳を迎え、それぞれの日常や回想を綴る。ともに妻を亡くし、コロナ禍で外出もままならぬ中、日々の暮らしを書き記し、電話で口述筆記を行い、一冊の本を書きあげた。「もうじき百歳」のリアルな心情と、互いを支え合う友情がここにある! 》――全部で22本の記事が所収されている。徳岡さん、土井さんがそれぞれ11本ずつ書いている。徳岡さんは、毎日新聞社での社会部記者時代、『サンデー毎日』の編集部時代の取材を通しての回想録がメインであり、土井荘平さんの原稿は、現在の心境を含む身辺雑記的な原稿が主流となっている。

文春新書として刊行された(2021年9月刊)

原稿執筆についてだが、なんと目が見えない徳岡さんが、同級生の土井さんに電話で原稿を送り、土井さんがパソコンに打ち込む。プリントアウトしたものを土井さんが電話で読んで、徳岡さんから修正があれば、その場で修正するという段取りだという。ここにおいて土井さんの役割は重要である。最初は、徳岡さんがICレコーダーに録音したものを、土井さんが再生してパソコンに打ち込んでいたらしいのだが、慣れないからどうしてもスムースにいかない。電話で話した時にはよく分かったはずの文章が、再生してみると徳岡さんの声が変わって聞こえるので聞き取りにくいということもある。それに長い文章だと再生しても推測しがたく、解釈するのに難儀したようだ。そこで二人は「細切れ情報でもいいやん」「そう言ってくれると助かるわ」と合意に至り、徳岡さんが断片的にでも書きたいことを電話で話をし、土井さんが聞きながらパソコンにすぐに入力する方法で書き進めたのだという。

徳岡孝夫さんと僕

・徳岡さんは書いた分を自分で読むことができないから、流れが掴みにくい。また年月日や固有名詞など、徳岡さんは記憶以外に調べることができない。そこで土井さんが、間違ってはいけない人名、地名、年月日などのウラを取ることになる。ネット上で調べたり、年表に当たって確認しながら、原稿に反映させていく。その合間に自分のチャプターも書かねばならない。思った以上に大変な作業である。しかし二人は、九十歳を超えた男の日常を、書いておくことも何らかの意義があるのではないか、と判断した。その狙いは、「百歳以前」の現実を挟むことによって、単なる老人の思い出とは違うものを作り出せるのではないか、と考えたのである。僕は素晴らしい発想だと思った。上野千鶴子さんの『おひとりさまの老後』 (文春文庫)や、下重暁子さんの女性の生き方など、女性の老後の過ごし方についての本は多々あるが、男性には類書がない。それだけでも出版する価値があると僕は思った。

読むと意義深い本であることがよく分かった。この本には、徳岡さんのジャーナリスト魂が弾けている。ジャーナリストを志す若者には是非、読んで欲しいと思うほどだ。例えば徳岡さんは、『サンデー毎日』編集部時代、ベトナム戦争の取材をする。日本のベトナム在住記者が首都サイゴンの支局に留まり、安全に取材する中で、徳岡さんは家族への書置きを残し前線を取材している。そして戦禍のただ中で自らを顧みず、人助けをしようとする真の英国紳士に出会い、「人間の尊厳」について学んでいる。また、最初に赴任した毎日新聞高松支局では、紫雲丸沈没事件を取材したが、Y新聞に特ダネ写真で抜かれ、絶望の淵に追いやられる。姓名を取材し、悲しい物語を書き、夜も寝ずに奮闘し原稿を書いたが、一枚の写真には勝てなかった。Y新聞に掲載された事故の現場写真は、沈みゆく船の上に辛うじて立つセーラー服姿の女の子が、救いを待っているように写っていた。写真に記事では太刀打ちできないことを、身をもって体験させられたのである。

・徳岡さんが英語に堪能なことは知られている。外国人に伍しても全く遜色ないほどだ。世事にも通じており語彙も豊富で、たくさんの翻訳書も出してきたが、その秘密の一端も明かされている。ムレット先生(神父)との出会いである。ムレット先生は三高で英会話を教えていた。身一つで三高の自由寮を焼け出された徳岡さんは、何人かの学生とともに、ムレット神父のところに転がり込んだ。一つ屋根の下に起居してみると、神父は思っているほど陽気一点張りなだけのアメリカ人ではなかった。神父そのものの仕事以外に、カトリック教会のオルガニストの仕事を持っていた。居間に置かれたピアノの上には、バッハ、ブラームス、ベートーベンと書かれた楽譜があった。それまでカント、ヘーゲル、マルクスなど、それだけが科学だと思い込んでいた徳岡さんは驚いた。「アメリカ人にも内面があるのだ」という考え方が忍び寄ってくるように感じた、と書いている。

そのうち一人、二人と空いたベッドを求めて同級生が入り、ムレット神父と徳岡さんたち学生8人、総勢9人の大所帯となった。ムレット神父はニューヨーク州の北西部、ナイアガラの滝に近いバッファローのカトリック家庭で育った人で、初めての外国人との会話におどおどしている徳岡さんたちを引っ張り込んで、会話を盛り上げる巧みな話術があった。1960年にフルブライト留学生になっていた徳岡さんは、ムレット神父の男女双生児の「姉が亡くなった」との電報を受け、グレイハウンドバスに乗ってバッファローの墓地へ葬送ミサと埋葬式に列席している。後に記者として外国の要人に接した時、スムースに会話ができるようになったのも、三高、京大と5年間世話になったムレット神父との会話が蘇ったものと思われる、と感謝の言葉を綴っている。

・共著者である土井荘平さんのプロフィールにも簡単に触れておく。昭和4年、大阪市の生まれ。商社勤務、自営業を経て、リタイア後、小説、エッセイなど著述を始める。徳岡さんとは旧制北野中学の同級生。著書に『青い春、そして今晩秋』(鶴シニア文学大賞受賞)、『アホちゃうか――関西慕情』、『関西弁アレコレばなし』など。徳岡さんとの共著に『夕陽ヶ丘――昭和の残光』(鳥影社 2020年9月4日)がある。この共著だが、十五歳で太平洋戦争の終戦を見た二人の幽明境を異にした同年代の日本人へのレクイエムであり、令和を生きる後輩たちへのメッセージでともなっている。

徳岡さんは三島由紀夫とも親しかった。昭和42(1967)年5月、初めて自衛隊体験入隊から帰った三島をインタビューしたのが徳岡さんだった。同年8月に毎日新聞社バンコク特派員の辞令を受けバンコクに赴任、バンコク滞在中の三島と親しく付き合ったことで知られる。三島が最後の長編小説『豊饒の海』の第三巻『暁の寺』を取材しているころであり、二人は交流を深めた。そんな経緯があり、自決した昭和45(1970)年11月25日、徳岡さんは三島由紀夫から『檄文』を託されている。そんな三島との友好についても本書に書かれている。徳岡さんは、当時毎日新聞のバンコク特派員として赴任するに当たり、本棚を眺めて、どの本を持っていこうかと思案していた。そしてたった1冊だけ持っていくならと選んだのが、岩波書店の日本古典文学大系から『和漢朗詠集・梁塵秘抄』だった。本棚からこの本を抜き出してジュラルミンのスーツケースに入れた。

・奥方に「それ何の本?」と問われた徳岡さんは、「平安時代の『リーダースダイジェスト』や」と軽妙洒脱な答えを返している。旧知の三島由紀夫さんをバンコクでホテルに訪ねたのは、徳岡さんに本社から電報で、ノーベル文学賞を受賞した場合に備え、前もって当選の喜びの談話が欲しいとの取材要求があったためであった。三島のホテルの部屋を訪ねた時、徳岡さんは本が1冊もないのを見て、さぞ手持無沙汰で淋しいだろうと思い、『和漢朗詠集・梁塵秘抄』を貸してあげたのだ。三島が東京へ帰る前の日、「ありがとう。楽しませてもらいました」と言って、この本を返してくれたが、本を返しただけの挨拶ではない満ち足りた口ぶりに感じたと徳岡さんは書いている。こうしたお付き合いがあったからこそ、三島との深い信頼関係が築かれたものだと僕は思っている。

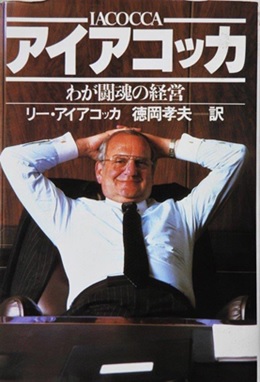

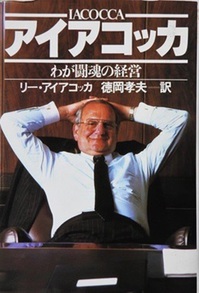

僕にとっての金字塔『アイアコッカ』

・『アイアコッカ――わが闘魂の経営』(ダイヤモンド社刊、1985年)の翻訳を依頼したことが、そもそも徳岡さんと僕との出会いだった。この『アイアコッカ』の翻訳は、新規軸として、関西弁を駆使した新鮮味と、自動車好きの翻訳者であった、新進気鋭の徳岡さんにお願いすることにした。よくぞこの決断をしたものだとも思えるが、実は、それより20年も前に遡る1965年だが、僕は徳岡さんの『太陽と砂漠の国々――ユーラシア大陸走破記』という本を読んでいた。その時の印象が強く、自動車関係の本だったら徳岡さんにお願いしてみたい、と僕なりに思っていたのだ。それに徳岡さんは翻訳が手慣れてうまい上に早いという噂で、編集者からすれば大変に魅力的な人であった。

・当時、僕が編集した本で一番売れたのは、『晴れた日にはGMが見える』だったが、それを超える販売実績を摑みたいコケの一念だった。そして『アイアコッカ』の初版部数が4万部に決まった。この初版部数であれば、ちょっとした広告宣伝費もかけられるとほっとしたものだ。実際に、版を重ねる度に、有識者や本の読み手がどんどん増え、思ったよりダイヤモンド社の経費負担は少なくて済んだ。結局、最終的に『アイアコッカ』の実部数は、70万部を優に超えた。これは徳岡さんの訳も大いに寄与していると思っている。話は変わるが、イギリス出身のジャーナリストで、ニューヨーク・タイムズの東京支局長だったヘンリー・スコット=ストークスさんの著になる『三島由紀夫 死と真実』の翻訳も徳岡さんにお願いした。日本文学界の鬼才、あの三島由紀夫が、なぜ自衛隊市ヶ谷総監部を占拠し、最期は切腹自決するに至ったのか? 偉大なる芸術家である彼の生い立ちから最期の時までをヘンリー・スコット=ストークスさんが詳しく取材編集したドキュメント本であった。徳岡さんが三島とごく親しかったこともあり、とてもいい本に仕上げることができた。僕はこの本を特に気に入っていたので、清流出版で復刊したほどである。

それにしても『百歳以前』を読んで、「男おひとりさま」の友情ということを考えさせられた。土井さんは「会者定離」と題した11本目のエッセイの最後にこう書いている。《九十一歳である以上、「来年の桜を見られるだろうか」という思いが消えるわけではなかったが、「来年は、徳岡君宅の桜を見に行こうかな」と思うこともあるようになった。》。なんと素晴らしい友情であろうか。僕はこの本を読んで、徳岡さんのジャーナリスト魂は、まだまだ熱く燃えていることを実感した。このことが我がことのように嬉しかった。僕にとって『アイアコッカ――わが闘魂の経営』は、エポックメイキングな出版であった。徳岡さんと生涯の親交を結ぶきっかけとなった、記念すべき単行本であった。翻訳本が中心ではあるが、編集者として徳岡さんとのコンビで8冊の単行本を世に送り届けることができた。僕はその意味で幸せな男であり、このことに誇りを感じている。お二人の友情と電話草稿で、続編も期待できそうだ。百歳目指して意気軒高な徳岡さんの次作を期待して待ちたい。

2021.10.20 小野田寛郎・町枝夫妻

小野田寛郎・町枝夫妻

・ 小野田寛郎さん・町枝さんご夫妻には、公私ともに大変お世話になった。その寛郎さんは、2014 年1 月16 日に泉下の人となった。1922( 大正11) 年、和歌山県の生まれである。享年91 。来し方を振り返ってみると、旧陸軍少尉であった小野田寛郎さんは、1944( 昭和19) 年、陸軍中野学校二俣分校に入校している。同年、22 歳の時、情報将校としてフィリピンのルバング島へ派遣された。以後30 年間、終戦を信じることなく、仲間と戦闘任務を遂行する。いわば青春時代の大半をかの地で失っている。上官からは「玉砕は一切まかりならぬ。3 年でも、5 年でも頑張れ。必ず迎えに行く」との言を肝に銘じて戦い抜いたのである。

小野田寛郎さんの約30 年間のフィリピン・ルバング島潜伏を描いた人間ドラマ/映画『ONODA 一万夜を越えて』が 10 月8 日から全国東宝系映画館で公開されている。 この映画 は第74 回カンヌ国際映画祭・ある視点部門のオープニング作品に選ばれたという秀作である。小野田寛郎さんの想像を絶する戦いの日々を基に描かれたものだ。日本がポツダム宣言を受諾して終戦を迎えた後も任務解除の命令を受けられないまま、ルバング島で孤独な日々を生き抜いた小野田さん。約30 年後の1974 年、52 歳で日本への帰還を果たすことになった。

小野田寛郎さん

・この映画の監督は、フランスの新鋭アルチュール・アラリ 氏である。2018 年12 月―19 年3 月の約4 カ月間をかけ、ロケ地カンボジアのジャングルで過酷な撮影を敢行したという。全編が日本語であり、かつ全員が日本人キャストで撮り上げた労作である。アラリ氏は1981 年パリ生まれ。祖父は俳優・演出家のクレマン・アラリ。兄は撮影監督のトム・アラリ。パリ第八大学で映画を専攻。2007 年、若手監督の発掘の場であるブリーヴ映画祭で『La Main sur la gueule 』がグランプリを受賞。2013 年、短編『Peine perdue 』が、ベルフォール “アントルヴュ” 映画祭の短編部門にてグランプリを受賞した。2016 年、長編第一作となる『汚れたダイヤモンド』を発表。フランス批評家協会賞・新人監督賞のほか、いくつもの賞をとっている。フランス人監督が、さまざまな制約がある中で演出・監督して制作したものだから、その苦労は察するに余りある。主演は遠藤雄弥 さんと津田寛治 さん。遠藤さんが寛郎さんの青年期を、津田さんが成年期をそれぞれ演じ分けている。この映画に、僕はとても興味がある。寛郎さんとは何度かお会いして、その生き方・考え方に接し、僕はとても感銘を受けていたからだ。ルバング島での戦場を含め六十余年、「不撓不屈」が寛郎さんの変わらぬ座右の銘であった。確固とした精神的な支柱があったからこそ、こうした過酷な運命を切り開いてこられたのであろう。

弊社からは 2 冊の本を刊行させて頂いた

寛郎さんは、任務解除命令を受けられないまま「残置謀者」としてルバング島での情報収集、遊撃、後方攪乱する目的の戦闘任務を遂行し続けた。1954 年、共に戦っていた島田伍長が戦士。1972 年には、28 年間、信頼し続けた片腕ともいうべき小塚一等兵が戦死する。寛郎さんの語録にもこうある。「人間は一人では生きられない。ルバング島での一番の悲しみは、戦友を失ったことだった」と。1974( 昭和49) 年、ついにルバング島において直属機関長の上官だった谷口元陸軍少佐から作戦解除命令書伝達式を受け日本に帰還した。小野田さんはその時、すでに52 歳になっていた。そんな寛郎さんのルバング島での戦闘任務を題材にした映画である。 機会があったら是非、観たいと思う所以である。 帰国後の日本は、小野田さんを絶望の淵に追い込む。人心は乱れ、道徳・秩序もなく、変わり果てた日本に違和感を覚えた。「ルバング島での証人なき戦い」という言葉に発奮した小野田さんは自らの力を証明するため、新天地ブラジルでゼロからの牧場開拓を決意し、日本を離れたのである。

ブラジルの小野田牧場にて

・小野田町枝さんという恰好の伴侶を得て、最終的に成田空港より広い 1128 ヘクタールの土地を手に入れる。広大な原生林である。生い茂る樹木は切り払い、ブルドーザーで開墾して牧場用地を開拓する。そして念願の小野田牧場をオープンさせたのである。ブルドーザーはフル稼働で酷使し続けたので、キャタピラの歯がすり減ってしまった。寛郎さんはどうしたかといえば、町で鉄板を買い求め、すり減ったキャタピラに自分で溶接して歯をつけてしまった。このように寛郎さんは器用であり、メカにも滅法強かった。

牧場で飼育する肉牛は実に1800 頭。種牛を買って子牛を育て、少しずつ頭数を増やしていった。最初の7 年間は無収入だった。仕方がないので、ブルドーザーを時間貸しするなどして糊口を凌いだという。どうにか8 年目から、牧場経営が軌道に乗り始めた。寛郎さんに牧場の写真を見せてもらった。見渡す限りの広大な牧場を捉えていた。雄大な大地に沈みゆく真っ赤な夕陽。色鮮やかに咲き乱れる花々。何もかもスケール感が違う。パンパを吹き過ぎていく風が感じ取れるような写真だった。寛郎さんは、カメラの腕も玄人はだしで、メカに強いというのも腑に落ちた。ただ小野田夫妻の心残りは牧場後継者の問題だった。幸い町枝さんの妹さんに男の子が生まれた。このご子息を養子に迎え、後継ぎ問題も解決している。

寛郎さんと僕

・ 1980 (昭和 55 )年 11 月 29 日、衝撃的な「金属バット殺人事件」が起こる。神奈川県川崎市に住む 20 歳の予備校生が、両親を金属バットで殴り殺した事件であった。この報をブラジルで知った寛郎さんは心を痛め、いてもたってもいられずに立ち上がる。このままでは日本はダメになる。次代を担う子供たちを救いたい、との強い思いから帰国する。健全なる人間形成と、文化社会と自然との共存のためにも、自然教育の必然性を痛感し、 1984 (昭和 59 )年 7 月より野外教育活動『小野田自然塾』を開校したのである。全国各地でキャンプを開催。多くの青少年たちにサバイバルの知恵を施すために尽力した。

毎年、約1000 名の子供達の指導にあたった。小野田自然塾で教育してきた子供たちはのべ2 万人を超える。寛郎さんは言う。「今の日本人からはたくましさが消えた。平和ボケしている一方で、自殺や引きこもりなど人生を放棄する若者たちもいる。これらはいずれも人間が本来持っている野性味を失った結果ではないか」と……。大自然を舞台にしてのサバイバル訓練のような体験から、自分で自分を背負う大切さ、自立心・自律心を養うカリキュラムを組んで全身全霊をもって子どもたちを指導していった。極限状態の中で生き抜き、戦い抜いた寛郎さんならではの発想であった。

・弊社は、小野田寛郎さん関係の単行本を二冊出させていただいた。一冊は、小野田町枝さんの著になる『私は戦友になれたかしら――小野田寛郎とブラジルに命をかけた30 年』(2002 年)。もう一冊は、原 充男さんの監修になる『魚は水 人は人の中――今だからこそ伝えたい 師小野田寛郎のことば』(2007 年)である。『私は戦友になれたかしら――小野田寛郎とブラジルに命をかけた30 年』は、町枝さんが寛郎さんとの来し方を振り返ったもの。苦楽を共にしてきた2 人は、夫婦でありながらまさに戦友でもあった。実はこの本を弊社から刊行できたのには理由がある。町枝さんは大手出版社のK 社社長から、本を出すならK 社からと依頼を受けていた。もう一つ、K 社にこだわる理由が、このK 社の出版物( 漫画) を寛郎さんがファンだったのだ。だから寛郎さんの意向もあって、K 社から本を出したいという思いは僕にも理解できた。

町枝さんは、弊社近くの九段会館で行われる各種イベントに参加することもあり、よく弊社を訪ねてきた。弊社の空気が肌に合い、居心地がいいのだと言っていた。町枝さんが入り口を入ってくるとすぐに分かった。とにかく声が大きい。「こんにちはー!」と言いながら入ってくる。入ってきた途端に社員全員が、「アッ町枝さんだ」とわかったものだ。僕もなんとなく馬があって、よく雑談話に花を咲かせたものだった。そのうち、町枝さんは「私、本を出すなら清流出版で出したい」と言い始めた。弊社にとっては願ってもない話である。お二人の波瀾の人生を単行本にすれば、大いに話題を呼ぶに違いない。そう確信したからだ。

・しかし、実際に単行本として刊行するまでには3 年ほどの時間がかかった。無理もない。ブラジルでの牧場経営もあるし、日本に帰国すれば、寛郎さんへの講演の依頼、取材依頼の電話がかかってくる。スケジュール管理をする秘書役もこなしていたから、執筆にかけられる時間も限られていた。よく頑張って脱稿してくれたものだ。おかげ様でこの本は、マスコミでも取り上げられ大いに話題になった。さらにプラス材料が町枝さんの営業力にあった。顔が広く、明るい性格だから講演先で経営者にも好かれた。だからこの本は企業の一括買いが多かった。200 冊、300 冊と一括受注した町枝さんは、すべて自筆サインをして発送していた。そんな相乗効果もあって、刷数を重ねることができた。大いに弊社に利をもたらしてくれたのである。

『魚は水 人は人の中』の監修者・原充男さんを真ん中に

2 冊目が小野田寛郎さんの語録をまとめた『魚は水 人は人の中 今だからこそ伝えたい師・小野田寛郎のことば』である。寛郎さんが小野田自然塾などでの話の中から、後世に伝えたい言葉を、愛弟子ともいうべき原充男さんが精選したものだ。日本人は豊かさと引き替えに大切なものを失ってきた。信義、礼節、矜持、自尊心……等々。いわば寛郎さんが、物質至上・金銭至上主義に毒され、平和ボケした日本人に伝えたい言葉であり、文字通り「珠玉の語録集」であった。寛郎さんは発刊に寄せて、こんな言葉を送ってくれた。「これらは私がキャンプ等で話した言葉ですが、その内容は、この本をまとめてくれた原さんほか多くの若い人たちの考えであり意見でもあります。この本が混沌とした日本の社会に一石を投じてくれることを願ってやみません」。

原さんは1943 年、東京都の生まれ。1966 年、防衛大学校( 電子工学科) を卒業し、航空自衛隊に入隊している。1992 年、小野田自然塾のボランティアとして活動を開始する。2000 年、航空自衛隊第四術科学校長兼熊谷基地司令として空将補にて勇退。2005 年、小野田自然塾評議員に就任している。原さんは、ブラジルの小野田牧場で1 ヶ月ほど過ごしたことがあり、日の出から日暮れまで、若いカウボーイたちと同様、額に汗して働く寛郎さんを目の当たりにしている。帰国後、小野田自然塾のキャンプで、再びボランティアたちと熱心に子供たちに接する寛郎さんの姿を見た原さんは、「この方は、ルバング島の英雄なんていうものではない。我々を指導してくれる真のリーダーである。今の世の中、行動せずに批判や評価をする人は沢山いるけれども、自ら実践して行動で示してくれる人が一体どれだけいるだろうか」との思いから、語録の編纂を志したという。

小野田夫妻との会食はいつも心が弾んだ

・寛郎さんの講演会場に訪ねるなど、ご夫妻とは何度かご一緒したことがある。食事もご一緒したが、寛郎さんは見事に肉食中心の食事であった。大きなステーキを頼んで、美味しそうに平らげていた。付け合わせの野菜はおざなりに手を付けるだけ。町枝さんが「うちの人は、野菜を食べてくれないんですよ」と嘆いていたことを思い出す。僕もサラダ類は苦手な口なので、寛郎さんと似たようなものだが、今は野菜も少しは食べることにしている。それにしても寛郎さんは健啖家であった。多少、耳が遠いくらいで元気そのものに見えた。

だから寛郎さんは余裕で白寿は超えられるに違いない。そう思っていたので、お亡くなりになった時は本当にショックであった。寛郎さんが、こんな言葉を遺している。「貧しさや乏しさには耐えられる。問題は卑しさである」と……。心が置き忘れられた日本人一人ひとりが、心して受け止めたい言葉である。私利私欲に走り、自分だけ良ければいい。利他の心など持ち合わせていない現代の日本人がなんと多いことか。今こそ、寛郎さんの背筋の伸びた生き様や遺した言葉を、もう一度問い直すことが必要不可欠ではないか。そして、それを生の言葉で伝えられるのは町枝さんだけである。町枝さんは現在、体調を崩されていると聞く。元気になられたら、寛郎さんの遺言を未来ある若者たちに、生きる指針として伝えていって欲しい。そう心の底から願っている。

2021.09.21 斎藤勝義さん

斎藤勝義さん

・その知らせはまさに青天の霹靂だった。先月、自宅でくつろいでいると、弊社の著者の1 人である片倉芳和さんから電話が掛かってきた。なんと弊社の顧問であり、海外版権取得業務をお願いしている斎藤勝義さんが急死したという。聞けば、炎天下、東久留米市内の図書館に向かう途中、突然の心臓発作に見舞われたとのこと。享年89 であった。斎藤さんは、そんなお歳には見えなかった。好奇心旺盛で若々しく、活動的だったからだ。コロナ禍でしばらく会社では会っていなかったが、あの性格と行動力は変わらない。げんに図書館へ出かける途中での急死である。斎藤さんとのお付き合いは長い。僕の古巣であるダイヤモンド社時代からだから、優に半世紀は超える。だから僕は、親しみを込めて、「サイトウカッちゃん」と呼んでいた。

そのカッちゃんと僕は、数々の海外版権を取得し、翻訳出版してきた。版権探しのため、よく二人で国際ブックフェアへも参加した。ロンドン国際ブックフェア、フランクフルト・ブックフェア、ブックエキスポ・アメリカなどである。二人ともアドバンスの安い本、しかも内容のある良い本を見つけたい、それも、他社が見逃した有力本を必死に探した。そのため、タトル・モリエイジェンシー、日本ユニ・エージェンシーといった日本での版権代理店が、ライバル社にどんな本を薦めているのか、見極めるのも大事な仕事だった。斎藤さんはフランクフルト・ブックフェアから帰った後、「またヴィースバーデンに行きたい」とよく言っていた。フランクフルトからほど近い田舎街の観光地だが、ブックフェアを1 日休んで、このヴィースバーデンを二人で訪れ、ゆっくり羽根を伸ばしたことがある。それが忘れられなかったのであろう。

・ご承知の通り、ダイヤモンド社はビジネス書の分野において先駆者的な立場にあった。他社の追従を許さぬ実績を積んでいた。ベストセラー本も多々ある。例えば、クラウド・ブリストルの『信念の魔術』(1954 年刊) やE.G. レターマンの『販売は断られた時から始まる』 (1964 年刊) などはまさにドル箱商品で、新装版として何度も装丁を変え、判型を変えながら売れ続けてきている。また、1950 年代からピーター・F ・ドラッカー博士の経営学シリーズを一手に引き受け、現在に至るも大きな柱となっている。その海外版権の取得において、斎藤さんのビジネス英会話力、粘り強い営業力は光っていた。僕は40 歳を過ぎて単行本セクションに移ったのだが、ここから深いお付き合いが始まることになる。僕にとって金字塔とでもいえるのがリー・アイアコッカの『アイアコッカ――わが闘魂の経営』(1985 年刊)である。1970 年代後半から80 年代前半にかけ、破綻寸前だった米自動車大手メーカーのクライスラー(現フィアット・クライスラー・オートモービルズ=FCA=)の再建に手腕を発揮したリー・アイアコッカの経営を俯瞰したものだった。

『アイアコッカ――わが闘魂の経営』(1985 年刊)

・アイアコッカは1924 年の生まれ。ビジネスの世界における、アメリカン・ドリームの体現者として記憶に新しい。『アイアコッカ』の翻訳は、関西弁を駆使した新鮮味と自動車好きだった気鋭の徳岡孝夫さんにお願いすることにした。徳岡さんは、訳がこなれてうまい上に早かった。そんな名翻訳者を得て、この本は売れに売れ99 刷までいった。僕にとって記念すべき本であった。その後も、第2 弾のアイアコッカの『トーキング・ストレート』(1988 年刊) を刊行している。アイアコッカは僕にとって、忘れられない思い出深き人物であった。

このアイアコッカの本の版権を取得するのがなかなか大変だった。斎藤さんの目覚ましい活躍がなければ、他社に取られていたかもしれない。アイアコッカは経済専門誌や日本経済新聞等などではよく取り上げられ、カリスマ経営者として知られていた。しかし、一般サラリーマンの間では、まだそれほど知名度は高くはなかった。ダイヤモンド社の販売本部の面々も、「日本人にはまったくといっていいほど知名度も低いし、どうせだったら、ロナルド・レーガンの本でも仕掛けた方が売れるのではないか」などと、この本の版権取得に冷ややかな評価を下す者が多かった。販売見込み数も否定的な意見が多かった。

・しかし、アイアコッカは立志伝中の人物であった。アメリカで原著が発売されるや『パブリッシャーズ・ウィークリー』『ビジネス・ウィーク』『ニューズ・ウィーク』『ニューヨーク・タイムズ』『フォーチュン』誌など、各紙誌の書評等で絶賛され、爆発的な売れ行きを見せ始めた。こうなると日本での出版権はどの出版社が取得するのか、取り合いとなったのは必然であった。新潮社、講談社、三笠書房をはじめ、名だたる大手出版社の敏腕編集者、版権担当者が版権取りに参戦してきた。日本ユニ・エージェンシーがこの本の日本での版権代理店だったが、各社ともに必死で獲得競争に乗り出したので、みるみるうちにアドバンスは跳ね上がり、僕も大いに気をもんだものだった。

日本ユニ・エージェンシーの担当者、武富義夫さんは、まだ社長にはなっていなかったが、経営者に一番近い存在で、バリバリの凄腕で知られていた。その武富さんと一編集者であった僕が、『アイアコッカ』の件ではことごとく意見が対立したが、一歩も引かなかったのはいい思い出である。この本の版権取得には、斎藤さんも苦労していた。なぜダイヤモンド社が版権を取得できたのか。過去の経済物の販売実績と、出したいという編集者と経営者の熱意、そして版権取得に向けての交渉力ではなかったか。ドラッカー博士の本でもそうだったが、斎藤さんが版権取得に、大手出版社の猛者に負けず奮戦してくれた。斎藤さんはなんと、日本での版権代理店・日本ユニ・エージェンシーをすっとばして、自宅から米国の版元である「バンタム・ブックス」の版権担当者であったピアジェ女史に直接電話して売り込んだのだ。頭越しに直接交渉したのは、商習慣からすれば邪道といわれても仕方がない。しかし、社運をかけており、絶対に取得したい熱意がそうさせたのだと思う。

・斎藤さんの橋渡しもあって、僕は勇躍アメリカに飛び、アイアコッカ本人とその弁護士と直に会い、出版契約にこぎつけた。両者のサインをもらって、ゲラの一部を日本へ持って帰ることで、大手出版社との版権取得競争に決着をつけることができた。いくら切歯扼腕しても、ことここに至っては大手出版社も敗北を認めざるを得なかった。日本語版は1985 年1 月1 日に初版4 万部で発売開始されたが、売行きが好調で短期間に30 万部を超えた。このタイミングでアイアコッカが来日した。翻訳者の徳岡孝夫さん、ダイヤモンド社の川島譲社長、版権担当者の斎藤さん、編集担当の僕が帝国ホテルのスイートルームに招待されたのである。この本は結果的に70 万部を超えるベストセラーとなった。

斎藤さんのこうした粘り腰は、一体どこで培われたものなのか。とにかく心の赴くまま前へ前へと突き進む人なのだ。山形県の片田舎で生まれたが、斎藤少年はお金をかけず英会話を学びたいと考えた。牧師さんとなら英会話が学べるかもしれないと教会通いを始めるのだ。こんな発想をする人はそうはいない。斎藤さんは、どんな大物相手でも物おじせず相手の懐に飛び込む。これが斎藤さん流の人間関係構築術の奥義であった。だから人脈も多士済々であった。あるパーティで同席した人と意気投合し、いつの間に親しい付き合いが始まる。そんな話は斎藤さんには数多くあった。だから弊社( 清流出版) の業績アップに大いに貢献してくれたのである。

『宗教仁研究―清末民初の政治と思想』(2004 年刊)

・斎藤さんが繋いでくれた人脈で、弊社の出版企画も充実したものになった。冒頭に記した片倉芳和さんもそのお一人だ。片倉さんは斎藤さんの義弟にあたり、1939 年、東京都で生まれている。早稲田大学では「雄弁会」に所属し、亡くなった僕の畏友、正慶孝さんとは激論を闘わせ、弁論を鍛えあった仲だという。その後、片倉さんは、日本大学大学院文学研究科東洋史専攻博士課程を修了している。弊社では片倉さんに『宗教仁研究―清末民初の政治と思想』という430 ページを超える大著を出させて頂いた。宋教仁という人物は、終始、孫文に対立した革命家と言われる。

革命戦略については孫文の唱えた辺境根拠地革命に対し、宋教仁は長江流域における都市革命を主張した。また、孫文の唱えた大総統制に対し、議院内閣制を主張した人物だ。宋教仁は民主的な議院内閣制によって、大総統の権限を抑制しようとしたのである。そしてこの法を以て対立するという態度が袁世凱に恐れられ、ついには暗殺されるに至っている。志半ばにして袁世凱の刺客の凶弾に倒れた宋教仁。この中華民国初期の革命運動・政治家の研究成果がこの一冊に凝縮された、後世に残すべき貴重な本だと僕は思っている。

・斎藤さんを通して弊社が受けた仕事で、大いに潤った本がある。かなりの部数買い取りを含んだ出版契約であった。それがスウェーデン系商社、ガデリウスが日本に100 年以上に亘り根を下ろし、成功してきた軌跡を追った『成功企業のDNA ――在日スウェーデン企業100 年の軌跡』(2005 年刊)である。本書を読むと100 年もの長きに亘っての同社の奮闘が、日本の経済発展の歴史と見事に重なる。外資系企業といえば、大抵、四半期毎に結果を出さなければならない。株主が力をもっており、利潤を生まなければ社長の首をすげ替えてでも結果を求められる。ところが同社は、そんな利潤追求は一切していない。創業者のクヌート・ガデリウスがじっくりと腰を据えて、日本での経営基盤を作ったことに、その成功に至った秘訣がありそうだ。

『成功企業のDNA ――在日スウェーデン企業100 年の軌跡』(2005 年刊)

なぜ、創業者ガデリウスが、それほど日本にこだわったのか。どうして100 年以上も、日本に溶け込むことができたのか。その秘密が本書で明かされている。米国系企業が多い中で、異色ともいえるスウェーデン企業の事業展開は僕にとって感動的であった。この企業が日本の横浜へ進出したのが、1907 (明治40 )年である。以来、日本の産業発展、工業発展の担い手として貢献してきた。こんな企業があること、こんな歴史があることすら、知らない日本人が多い。一見、社史のようなスタイルをとりながらも、生々しい人物像をフォーカスしている。数少ない欧州系対日進出外資企業の、貴重な対日事業展開のケーススタディではないだろうか。いい本を刊行できて、利益も十分に上げることができた。斎藤さんには感謝するしかない。

・コロナ禍の前、斎藤さんとは毎週金曜日に会社で会い、昼食を一緒に摂るのが定例になっていた。寿司、カレー、洋食、和食、中華……。弊社のある神田神保町界隈には、美味しいお店がいくらでもあった。M 大学の食堂に繰り込んだこともある。大学の食堂はとにかく安く、ビーフストロガノフが500 円ほどで食べられた。この昼食が銀座方面になることもあった。様々な個展が銀座界隈であるので、タクシーで個展会場に行き、作品を十分に観賞した後、ゆっくり昼食を摂ったりした。よく行った個展といえば、毎年、銀座鳩居堂で開催された小池邦夫さんの個展がまず浮かぶ。銀座松屋での菅原匠さんの個展もほぼ毎年訪れていた。

東京ビッグサイトで行われる「東京国際ブックフェア」も毎年のように出かけた。メンバーはほぼ決まっていた。臼井雅観君、藤木健太郎君、斎藤さん、それに僕の4 人である。斎藤さんはこうしたイベントが大好きだった。ブックフェアは会場が広いので見て回るだけでも大変である。世界各国からも刊行物を売り込みにきていた。ヨーロッパ、アメリカ、アジア、アフリカ諸国など、各国大使館が出展し民族衣装で応対するブースもあった。こんな会場内で、ふと見回してみると斎藤さんがいない。探してみると、あるブースの前で、モデルのような金髪の美女と話し込んでいたりする。この辺り斎藤さんの独壇場である。その他、弊社に近く竹橋にある国立東京近代美術館や近代美術館工芸館などにもよく出かけたものだ。芸術をゆっくりと楽しんだ後は、美術館2 階にあるレストランで、フレンチとイタリア料理を融合した、美味しい料理を堪能したものだった。

東京ビッグサイトの東京国際ブックフェア会場にて

銀座鳩居堂 小池邦夫さんの個展会場にて

ダイヤモンド時代の仲間である川鍋孝之君と

銀座松屋 菅原匠さん個展会場にて( 左端菅原さん)

出版企画打ち合わせ 今は亡き正慶孝君(右から2 番目)と

・最後に、臼井君、斎藤さんと僕の3 人で参加した2007 年の洋上大学について触れておきたい。この回は39 回目に当たり、結果的に最後の洋上大学実施となった。見渡す限りの紺碧の波を蹴立てて、客船「ふじ丸」はひたすら南下。硫黄島からグアム、サイパンへの7 泊8 日の旅だった。上部デッキには、強い日差しが照りつけ、夏の暑さが好きな僕は大満足だった。主加藤日出男団長の綿密なカリキュラム編成で、毎日、飽きることがなかった。邦楽家・上野和子さんによる筝曲講義と合奏披露。サイパン生まれで元海軍特攻隊員の歌手・三島敏夫さんの歌謡。NHK ラジオ深夜便「こころの時代」担当の上野重喜さんの講演。五藤禮子さんの茶道講座。オペラ歌手・高野久美子さんの声楽。桐朋学園大学・長谷川由美子さんのピアノ。ゴスペルアンサンブル主宰の池末信さんの指導による若者たちの合唱。ECC 外語学院の亀田里美さんの英会話。こうした多彩なタレントを次々と大舞台や小ホールに招いて、盛り沢山な催しが続いた。

マリアナ海溝沖では、洋上大学での一大イベントを堪能した。なんと快調に南下していた「ふじ丸」の船足を止めて、船内の照明はもとより、デッキの電灯もすべて消された。僕らは文字通り真っ暗闇のデッキに毛布を敷いて横たわり、目を閉じて合図を待った。「目を開けてください」の合図で空を見上げた時の感動は、例えようもなかった。まさに降るような満天の星であった。空一面に星がこれほどある、ということに改めて驚かされた。そして見事に計算された星の位置により、たった十数分間だったが、北極星と南十字星を同時に見ることができた。僕らは三人とも、感動のあまり言葉もなかった。

珍道中になった洋上大学での三人組

グアムに寄港しての夜、「ふじ丸」の船上では「グアム親善ディナーパーティー」が盛大に催された。カマチョ知事をはじめ、上院議長、観光局長、グアム大学学長のアレンさん他、大勢のグアムの要人も乗船して、楽しく交歓したものだ。広い会場内で英語が得意な斎藤さんは、要人たちの間を、水を得た魚のように生き生きと動き回っていた。そんな場面を僕は懐かしく思い出す。

斎藤勝義さんの行動力は、いつどこにいても変わらなかった。黄泉の国に行っても、きっと変わらないだろう。「サイトウカッちゃん、長い間、本当に有難う。お世話になりました。どうか安らかにお休みください。僕もしばらくしてから……」。

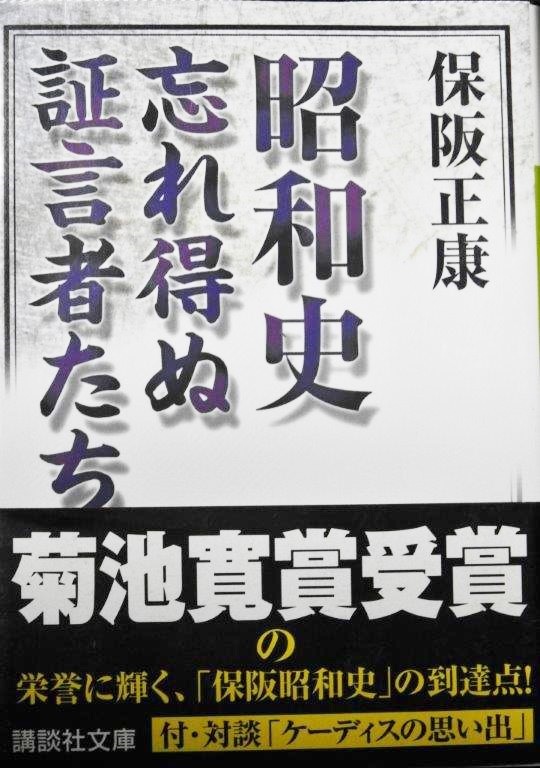

2021.08.20 保阪正康さん 保阪正康さん著『一語一会』

・昭和という時代を語り継ぐことをライフワークとし、延べ4000人におよぶ人々にインタビューしてきた人がいる。それが保阪正康さんである。保阪さんは1939年北海道に生まれ、札幌東高校から同志社大学文学部社会学科に進んだ。高校在学中に、演劇研究会で特攻隊員を描いた創作劇を執筆したというから、昭和史への関心はこの頃から芽生えていたのであろう。昭和史の研究家としては、数多くの著作を残した半藤一利さんが知られている。その半藤さん亡き後、昭和史の研究において、いま保阪さんの右に出る人はいない。戦後60年というもの、太平洋戦争は様々の人々に語られ、また記されてきた。しかし、本当にその全体像を明確に捉えたものがあったかといえば、疑問符がつく。保阪さんはそんな大命題に挑んで、多くの人たちの証言から昭和という時代を炙り出そうと試みた。弊社は幸いにも、そんな保阪さんの書きおろし意欲作を2冊刊行させてもらうことができた。それが『一語一会 出会いで綴る昭和史』(2000年8月刊)と『昭和の空白を読み解く 昭和史の謎が明らかに』(2003年8月刊)である。

保阪さんは、『一語一会』のプロローグに、なぜ昭和史を聞き書きしようと自ら心に決めたのかについて書いている。<昭和という時代>には、あらゆる事件や事象が詰まっている。戦争、敗戦、軍事的制圧、占領、被占領、テロ、クーデター、革命騒動、それに加えて飢えから飽食まで、それこそあらゆる人類の歴史が詰まっている。だから近代日本の国民性を検証するに、<昭和という時代>を見つめることが後世の必須要因になるはず、と喝破したのである。保阪さんのノンフィクション作家への道を切り開いた事件がある。1970年11月25日、三島由紀夫が楯の会の会員とともに自衛隊東部方面総監部に乱入し、決起を呼びかけた後に自決した三島事件である。その日、三島は総監部のバルコニーから「檄文」をバラ撒いている。この檄文の中に「共に死なう」の5文字があり、どこかで目に触れたことがあると保阪さんの頭の中で渦巻いた。

『一語一会』を改題し刊行(2004年12月刊)

・保阪さんは書いている。もし、「共に死なう」が「共に死のう」となっていたら、目に止めることはなかった、と……。人生は不可思議である。たった1文字が人生を決めることがある。「共に死なう」と旧仮名遣いになっていたことで、昭和初期のある事件のビラに、このような表現があったことに思い至る。保阪さんは、個人的な関心と編集の仕事上で年譜を作成する必要があったため、昭和初年代の新聞には何度か目を通していた。そこで国会図書館に通い詰め、昭和12年2月に新聞で報じられていたはずだとの記憶が蘇った。昭和12年2月18日付け東京朝日新聞の、「“死なう団”死線に踊る」という大見出しの記事に行き着いたのである。「死なう団」を名のる青年が、東京の中心街で切腹未遂事件を起こしたのだ。興味を喚起された保阪さんは、ほぼ2年間にわたってこの事件に関わった元団員やその遺族、さらにその周辺にいた人たちなど、数多くの人に会っているうちに、様々な体験をすることになる。

この事件を弾圧した警視庁の刑事と幹部の団員を引き合わせることになったり、この事件で警察のスパイとなってしなう団の団員になっていた人の告白を聞いたりした。多くの人の人生の一端を垣間見て、人間の原像を見たのである。同時に、歴史的事実を伝承することの難しさも知らされたという。こうした体験を積み重ねて保阪さんは、昭和史を聞き書きしていこうと決めた。この時代のそれぞれの局面に生きた先達の聞き書きを進め、それをまとめながら、次代に語り継いでしく役割を自らに課すことにしたのである。保阪さんは、5年間勤務した朝日ソノラマを退社してフリーに転じ、1972年に『死なう団事件(軍国主義下の狂信と弾圧)』を上梓し作家デビューすることになる。

・『一語一会 出会いで綴る昭和史』は446頁もの大著であり、全4章立てで構成されている。第一章 歴史に生きる実像(犬養道子、東條カツ、瀬島龍三、美濃部正、鈴木貞一ほか)、第二章 昭和史を貫く心(麻生和子、三木睦子、佐藤千夜子、細川護貞、後藤田正晴氏ほか)、第三章 先達の飾らぬ一言(美作太郎、花山信勝、三宅正一、松田権六、木川田一隆氏ほか)、第四章 一路邁進に生きた人(森元治郎、江田五月、藤山覚一郎、吉岡隆徳、田原総一朗氏ほか)と64人もの証言者が登場している。評論家、元首相夫人、大本営作戦参謀、歌手、芸術家、経済人、ジャーナリスト、政治家など、分野は実に様々である。

保阪さんは言う。「人は生きる時代を選べない。したがってその生き方はとうあれ時代の空気と枠組みを背負っている」。だからこそ「私たちは先達がどう生きてきたかを検証し、次世代に教訓を伝えなければならない」の強い意思をもってこの本を書き進めた。実際、類書はなく異色の本として販売実績もよく、八重洲ブックセンターでサイン会も行った。当日、多くの保阪ファンが列を作った。さらに嬉しいことに、2冊ともに講談社からオファーがきて、文庫版になって刊行されることになった。保阪さんが個人で年2回、執筆刊行していた『昭和史講座』を中心とする一連の昭和史研究で菊池寛賞を受賞したことも後押しし、文庫版も大いに弊社の経営に寄与してくれたのである。

『昭和の空白を読み解く』

・2冊目の『昭和の空白を読み解く 昭和史の謎が明らかに』の「まえがき」に保阪さんはこう書いている。「私が描きたいと思っているのは、これまで「聞き書き」のために会ってきた四千人近くの人たちの中から、今なお心に残る人たちとのやのとりやその瞬間に見せる表情の中に、「人間」を感じとったそのことを書きたいがためである。人と人との出会いの中に―たとえそれが瞬時のことであっても―それぞれの人生が交錯する。毎日のように会っていても理解できない関係もあれば、瞬時のうちに理解が可能であり、感情が交流することがある。本書は、私が出会ったときの表現や表情の中に、その理解や交流が可能であった人たちを抽出して、その思い出を語った書である。」。だから本書は、単なる人物論ではない。かといって昭和史の通史を描こうとしたのでもない。「一人の庶民の生きた姿を、ある断面を切り取って描こうとするものである」と……。

タイトルは変えず刊行(2006年8月)

概要については、第一章 戦争が残した禍根(大友源太郎、山本洋一、古山高麗雄ほか)、第二章 志に生きた人びと(乙戸昇、小沢一郎、渡辺美智雄ほか)、第三章 未来を見通す鋭い目(大原謙一郎、中山素平、宮崎晃ほか)、第四章 昭和史の証言者たち(アレクセイ・アレクセーヴィチ・キリチェンコ、熊沢乃武夫、広橋真光ほか)となっている。本書は『一語一会』の続編ともいうべきものだが、保阪さんにとって、特に思い入れが強い部分があったようだ。「私が出会った人物たちの歴史と関わる一点を取り出し、そのことについて私がどのような感想をもったか、そして彼らの証言によって史実を理解する幅が広がるのではとの思いをこめてまとめた書である。ただ、前著と異なってその人物の証言を昭和史(あるいは世界史)に組み込むことを狙いとした。」とし、書名も『昭和の空白を読み解く』としたと綴っている。政治家、軍人、経営者、文化人ら26人の証言者に切り込んで、当事者の率直な答えや苦渋に満ちた反応は、そのまま昭和という時代の複雑さを物語っている。狙い通り、次代に受け継ぐべき貴重な証言集となっている。

・保阪さんは2019年10月12日から今日まで、BS-TBS毎週土曜日の昼に「関口宏もう一度! 近現代史」という1時間番組にレギュラー出演している。昭和という時代を中心に、日本の近現代史を振り返って検証していく番組である。関口宏さんが歴史上気になる疑問点や不明な点について質問する。保阪さんが歴史上の事件や敗戦に至までの陸海空軍の人の動き、決断の背景などを豊富な知識の中から分かりやすく解説している。まさに保阪さんの面目躍如ともいうべき番組である。僕は時間がある限り、これからも楽しみに拝見させてもらおうと思っている。

BS-TBS「関口宏もう一度! 近現代史」

保阪さん監修による『志に生きる!』

最期にもう一つ、忘れてはいけないことがある。実は弊社では、2003年に江口敏さんの著になる『志に生きる! 昭和傑物伝』を出版している。閉塞日本を憂い、孤高を貫いた男たちを取り上げたもので、昭和史において特異な足跡を残した人物を真正面からとりあげた人間論であった。軍国日本と一線画した政治家・軍人・官僚として、中野正剛、井上成美ほか、昭和の言論をリードし抵抗した言論人として、清沢洌、桐生悠々ほか、 伝統精神を受け継ぎ思索深めた苦悩の学者たちとして、河合栄治郎、 柳田国男ほか、芸術世界にわが道を求めた孤高の芸術魂として、三好達治、 原富太郎ほか、閉塞日本の世直しを模索した宗教家・革命家として、北一輝、出口王仁三郎ほか、となっている。実はこの本を監修して頂いたのが保阪さんである。保阪さんのもっとも得意とする分野であり、監修して頂いたことにより、本に箔がつき、内容的にもブラッシュアップすることができた。この場を借りて、感謝の言葉を述べておきたい。

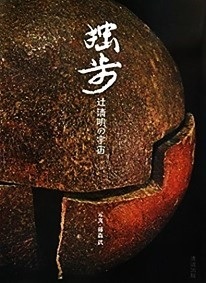

2021.07.21 辻清明さん

辻清明さん(個展案内状より)

・最近、弊社の単行本刊行ペースは、実用書を中心にした堅実路線に移行しているが、僕が社長をしていた最盛期には、文芸書、芸術関係書などを含む、年間30数点くらいのペースで新刊を出し続けていた。その頃、刊行された本の中で、最も高価格であったのが、『独歩―辻清明の宇宙』(3万3000円 2010年8月)である。辻さんは知る人ぞ知る異端の陶芸家であり、特に師をもたない独立独行の孤高の陶芸家であった。この本に掲載された写真はすべて、土門拳の愛弟子・藤森武さんが時間をかけ丁寧に撮影したものだった。そもそもの発端は、辻清明さんが藤森さんのカメラマンとしての腕に惚れ込み、自らの陶芸作品の撮影を依頼したことに始まる。その藤森さんのたっての希望で、この豪華本企画が弊社の俎上に乗ることになったのだ。

個展案内状

その辻さんの工房から30年ぶりに未発表のガラス器が多数見つかり、銀座・吉井画廊で「辻清明ガラス器展」が開催されるとの案内状が届いた。他ならぬ辻清明さんの未発表作品とあれば、僕は見たい気持ちで心が浮き立った。この豪華本の担当編集者だった臼井君を誘って出掛けることにした。嬉しいことに、入り口を入ってすぐのテーブルに、この豪華本が晴れ晴れしく飾られていた。辻さんにとって、ガラス器は余儀に当たるが、性格的に徹底してのめり込むタイプであり、創出された作品群も余儀を超えていた。辻さんとごく親しく、気に入れば作品の購入もしていた白洲正子さんはこう評している。「彼の面白いところは、決して自分の築き上げた位置に安住せず、いつも新しいものを求めて熱中することだ」とし、「その粗削りな素質も、やんちゃ坊主みたいなところも、永遠の青年というべきだろう」と高い評価をしていた。

題字は辻清明さん直筆

・だから余儀といいながらも、辻さんにとって本物を追求する姿勢は、陶芸作品のそれと少しも変わらなかった。その辺りのことについて白洲さんは、「作家の余儀というものはいつも美しいが、肩の力を抜いているからで、余儀と言っても本職の仕事によって蓄積されたものが無意識に表現されたものだ」と喝破していた。「金や銀のほかにも、様々な色彩を自由に使い分け、器のふちを鋏で切ってあったりするのが面白い」など、辻さんが創作した斬新なガラス器を絶賛している。会場にも高台のついた器や百合鉢など、陶磁器制作の発想を転用したガラス器作品が目を惹いた。また、筆だけでなく、時には筆替わりに藁束も用いたという、のびやかな書作品もこの会場に飾られていた。

金をふんだんに使った絵皿ほか

辻さんのご自宅兼工房は、新宿から京王線特急で30分ほどの聖跡桜ヶ丘駅にあった。駅からタクシーに乗って15分ほどの距離だ。山の中腹にあり、傾斜を利用して建てられていた。玄関前にはちょっとした野外パーティもできる庭があり、竹林がある奥まった場所に登り窯がしつらえてあった。敷地全体に、桜の木を中心とした植栽がなされ、小道を少し下ったところには、立派な茶室も設えられているといった凝りようだった。白洲さんと辻さんのお付き合いは古く、辻さんが聖蹟桜ヶ丘に登り窯を築いてすぐのことだったという。地理的にも白洲さんの住んでいた町田市鶴川は、聖蹟桜ヶ丘からそう遠い距離ではない。散歩がてらといって辻さんが訪ねてきたり、逆に白洲さんが辻さんの工房に新作を見に訪れることもあったようだ。

いかにも涼し気なガラス器

・辻さんは信楽焼き風の作品を造っており、白洲さんは「お互いに若くて閑のある頃だから行き来は楽しかった」とし、「徳利やぐい飲み等、私が気に入ったものは惜しげもなく下さった」とも書いている。1955年に登り窯を築いて以降、辻さんは、信楽の土を用いた無釉焼き締め陶を活動の中心とし、古美術の蒐集や芸術家との交流を通して感性を磨き、信楽特有の美の世界を構築していった。白洲さんも「丈夫で、使い勝手がよくて、形がしっかりしている。それが辻さんの焼き物の特徴であるとともに、人間の性格も表していると思う」とその作風に言及している。

伸びやかな書も辻さんの手によるもの

・辻さんのプロフィールを簡単に紹介しておこう。1927年、東京府荏原郡(現・東京都世田谷区)に生まれる。四人兄弟の末っ子。同じ陶芸家の辻輝子さんは姉である。1941年、輝子さんとともに「辻陶器研究所」を設立し、倒焰式窯を築いた。骨董・古美術を愛好した父と、その父を頻繁に訪れる古美術商の影響もあり、幼少の頃から焼物に惹かれ、学校へはほとんど行かずに陶芸を学んだ。父にせがんで初めて買ってもらったのが、雄鶏をいただき透かし彫りのある野々村仁清作「色絵雄鶏香炉」だったという。信楽焼きを得意とし、優れた作品群を制作している。陶芸作品は、ホワイトハウスを始めとして、欧米の美術館・博物館に収蔵され、また、国家元首クラスの要人へのお土産としても多く使われた。そのことをもってしても、その異才ぶりは際立っていた。晩年、ドナルド・キーンさんと一緒に東京都の名誉都民ともなっている。キーンさんとは、安部公房を介して知り合い、連光寺の自宅に招いたこともある。蕎麦打ちが得意だった辻さんは、自宅の庭で、野外パーティなどもよく開いた。自分の焼き物で蕎麦を供するとは、なかなか風流なもてなし振りであった。2008年、肝臓がんのため逝去。享年81であった。

ガラス器展示作品

・その辻さんが仲人をしたのが、藍染作家で陶芸家でもある菅原匠さんである。菅原さんが毎年、銀座松屋デパートで開催する陶芸作品と藍染作品の個展は、僕も毎年楽しみにしている。その菅原さんに伺った話なのだが、ある時、辻さんが助手を連れて伊豆大島の菅原邸を訪ねてきたことがあった。菅原さんも、話には聞いていたものの、辻さんの酒豪ぶりには度肝を抜かれたらしい。新鮮な魚介類を肴に酒を飲みながら食事をし、菅原さんは夜半を過ぎたのでさすがに疲れ、眠ってしまった。ところが、辻さんはといえば、その後も飲み続け、菅原さんが朝起きてみると、なんと清酒一升、焼酎一升、ウィスキー1本を開けたうえ、まだ酒が残っていないかと家探しをしていたという。豪快といえば豪快な大酒呑みだったようだ。死因の肝臓がんだが、この大酒飲みだったことも起因していたのではないか、と僕は思っている。僕も酒飲みだから分かるのだが、お酒は止めようと思ってもなかなか止められないもの。しかし僕も病身の身、辻さんの飲みっぷりは他山の石としなければなるまい。

とにかく30年ぶりに見つかったというガラス器の数々は、辻清明という作家の才能の煌めきを再認識することになった。その辻さんの豪華本を思い切って刊行に踏み切ってよかった。弊社としては、初めての高価格本であり、僕も売れるかどうかの判断がつかず逡巡したが、それも杞憂に終わった。辻さんの関係者が販促に協力してくれたこともあり、思った以上に売れたのである。このガラス器展に、藤森武さんが僕の訪れる数日前に展観していったという。できればお会いしたかったが、こればかりはどうしようもない。最期に辻さんの理解者であった白洲正子さんの言葉で、このガラス器展の締めの文章としたい。「本職と余儀の区別がなくなった時、言い換えれば、作品が人生そのものとなった時、真に美しいものが生まれるのではなかろうか」。まさに至言である。

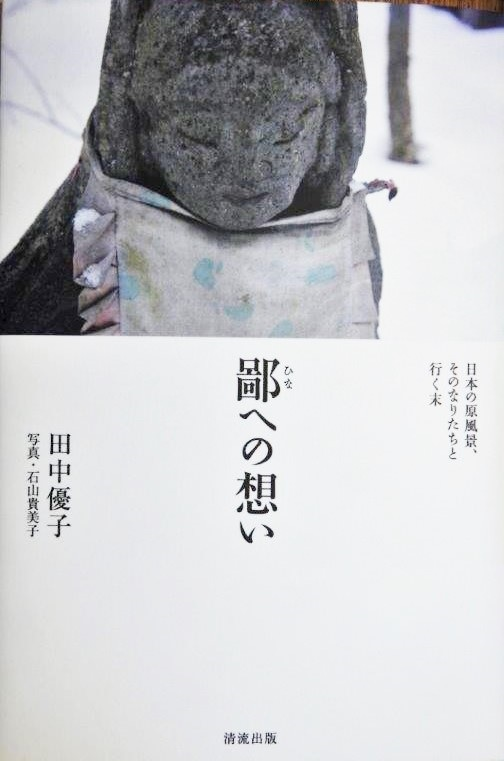

2021.06.23 田中優子さんと鈴木れいこさん 前法政大学総長・田中優子さん

・今回は二人の女性をご紹介したいと思う。まず1人目は、2014年4月より東京六大学史上初の女性総長として活躍された田中優子さんである。田中さんはこの3月末日をもって、法政大学総長を7年間務め、任期満了で退任された。これからはご専門の江戸近世文化・アジア比較文化を基軸として、さまざまな創作活動に取り組んでいかれるとのこと。弊社では田中さんに、月刊『清流』2011年5月号から2013年11月号まで連載で、ご執筆頂いた。連載終了後、加筆修正して、『鄙(ひな)への想い――日本の原風景、そのなりたちと行く末』(2014年3月刊)として単行本化させて頂いた。

振り返ってみると、この本は不思議な縁で生まれたといっても過言ではない。というのも、田中さんが「まえがき」でこう書いていることからも分かる。『やはり本書は、写真家・石山貴美子へのオマージュで始めなくてはならない。いや、そこからしか始まらない。月刊誌の連載に当たって「この中から一枚を選んでくれ」と、渡された一八〇枚の写真を見ているうちに、私の中にわき起こってきたぬきさしならぬ感情こそが、まさに私にとっての「鄙への想い」であり、それは石山貴美子の写真ぬきではあり得ないのだ。』

2014年3月刊行

・連載が始まると、思わぬ展開が待ち構えていた。当初、田中さんの心づもりでは、『江戸を歩く』(2005年 集英社新書刊)を一緒に作った写真家・石山貴美子さんとのコンビでまた仕事がしたいと思っていた。石山さんが、秋田県能代市二ツ井町の切石の出身と知り、江戸文化研究から秋田に関心を持っていたので、『江戸を歩く』の鄙版をイメージしていたのだ。『江戸を歩く』は、東京の街を歩いて、身近な場所に江戸の名残りを発見していくというもの。千住、浅草、深川、日本橋、神田、本郷、品川……。「記憶の風景」をもとめ、田中優子さんと写真家・石山貴美子さんがコラボしたものだった。だから当初、秋田の山や川、そこに暮らす人々をめぐる軽いエッセイを書くつもりだったのである。ところがだ。「あとがき」に綴るように、急遽、方向転換を迫られることになる。田中さんが『この連載の最初の原稿を書いたのは二〇一一年二月だった。そして二回目を執筆したのが三月二〇日である。その間に三月一一日という「鄙」にとって決定的な日がはさまっていた。』

1回目を書いた後で、あの3月11日がやってきたのである。『まるで「そんな表面的なことを書いても仕方ないよ」と言われながら、地球の表を一枚べろりとめくられたような気分だった。』とその時の心情を吐露している。3.11によって表面化したものには、鄙と都の構造的問題がひしめいていた。『鄙はもはや「コミュニティ」といえないほど生産力を失い、そのことによって都(を中心にする国家)に利用され、グローバリズムに翻弄され、依存を余儀なくされている。』と心を痛めることになる。「連載中、鄙と都の構造的矛盾に苦しい思いをし、あまり楽天的にはなれなかった」としながらも、「人間によって作り出されたことは、人間によって変えることができる」と信じる楽観主義者たちがいるからこそ、世界は変わってきたのだと再認識し、「潜在的な可能性」を信じ、「よりよい方向性を選択する」真のオプティミストになろうと心に期し、連載を継続して頂いたのだ。

第三章は、かなりショッキングな内容に切り込んでいる。「富と権力が都に集中し鄙は見捨てられるのか」のタイトル通り、福島原発の放射能汚染、核のゴミ捨て場、沖縄基地問題などに言及し、鄙は日本の矛盾が集中する場として差別され、見捨てられるのか、と鋭く問題提起をしている。鄙の問題は水俣病でも噴出していた。田中さんはこう書く。「水俣湾への有毒物質の排水と、原発稼働のための排水は、すべて同じ考えのもとで行われている。生命の宝庫である海が、都合良く毒物をどこか見えないところに運んで行ってくれるはずだ、という思い込みだ。いや、思い込んでいるのは地域住民で、それを誘致する首長や行政は確信犯だ。」と喝破している。放射性物質を含んだ水は現在も溜まり続けており、複雑なろ過プロセスで処理されてはいる。ほとんどの放射性物質が取り除かれているものの、極めて危険なトリチウムなどは残存したままだ。

・そんな100万トン以上の処理済みの汚染水を現政権は、福島県沖の太平洋に放出する計画を承認しようとしている。田中さんが危惧していた鄙の切り捨てを、まさに実行しようとしている。「もんじゅ」も同じである。「(高速増殖炉『もんじゅ』と六ヶ所村の再処理工場の)実用化についてもそもそも無理であった。永遠のリサイクルが実現してこそ核のゴミが出ることは正当化できたのだろうが、結局ゴミだけ抱え込むことが明らかになった。」このように田中さんは、鄙と都の構造的問題点を本書で見事に抉り出してみせた。鄙が自然や共同体や祭りの根源のはずであったが、矛盾のしわ寄せが集中する場所になってしまった。世界に冠たる江戸文化のように、豊かさを分け合うことで、豊かさが戻る仕組みを作らなければなるまい。これが田中さんの喫緊の課題となっている。是非、そんな新たな日本的な仕組みを提案してもらいたい。僕は期待して待ちたいと思っている。

●鈴木れいこさん

鈴木れいこさん

・2人目にご紹介したいのが鈴木れいこさんである。弊社の単行本著者のお一人だが、最近、御年86歳にして彩流社から『ときを駆ける老女 台湾・日本から世界、そして台湾へ』を刊行された。タイトルがなんとも魅力的である。それにしてもなんという旺盛な執筆意欲であろうか。僕は6歳も年下ということになるのだが、とてもこれほどの気力はない。月々のホームページを書くのでさえ、四苦八苦という有様である。

鈴木さんには大変お世話になっている。前にも書いたことがあるが、僕の古巣、ダイヤモンド社時代によくお見かけし、取材もしたことがある松田妙子さんの来し方を書いてくれたのだ。それが『旺盛な欲望は七分で抑えよ――昭和の女傑 松田妙子』だった。さすがに松田妙子女史は女傑の名に恥じない方であった。なんと売れ残っていた在庫分を、すべて買い取ってくれたのである。見本数冊を残して、完売してしまった。弊社にとってこれ以上ない理想的な単行本企画であった。

・今回の『ときを駆ける老女』は、鈴木さんの自叙伝ともいうべき本である。タイトルの通り「ときを駆ける」ように世界中を駆け巡ってきた。父君は台湾で以前からあった台湾紡織と日華紡績が合併して作られた工場の工場長だった。やがて現在の野村証券につながる、野村徳七翁他の財界人の知遇を得て、日華紡績の台湾工場を引き継ぐかたちで、台湾繊維工業(株)の設立に加わり、社長として会社経営をしていた。1935年の会社創立は、奇しくも鈴木さんが生まれた年でもある。その時、すでに3人の姉がおり、四女として生を受けた。すぐ上のお姉さんと10歳もの差があったというから、一人っ子のように可愛がられたようだ。

2020年 彩流社刊

・鈴木れいこさんのプロフィールを簡単に触れておく。1935年、台湾台北市の生まれ。1947年、台湾を引き揚げて日本に帰国する。青山学院中・高等部を経て、アメリカのフィラデルフィア・ミュージアム・スクール・オブ・アートに学ぶ。1980年、朝日新聞の新聞記者だった夫君の定年後、台湾、シンガポール、インド、アメリカ、カナダ、スペイン、ポルトガル、コスタリカ、メキシコなどを訪ね、一年のほぼ半分を海外旅行に費やした。なぜこのような海外旅行を続けてきたのか。それは「ささやかな年金で、老後を心豊かに暮らせる国はないものか?」というのが、夫婦二人の共通認識であった。それを見極めたら、夫婦で海外に移住し、一番住みやすく気に入った国で、生涯を終えたいとの夢があったからである。

そのためご夫妻の旅は単なる旅行ではなかった。旅行先の国で最低3ヶ月は住んでみることを信条とし、実際にそれを実行したのである。この破天荒な世界各地への旅は、『旅は始まったばかり――シニア夫婦の生きがい探し』(ブロンズ新社刊)、『世界でいちばん住みよいところ』(マガジンハウス刊)として刊行されている。鈴木さん夫妻には、「何でも見てやろう精神」が息づいている。だからいくつになっても、何か新しいことに挑戦し続けてこられたのだと思う。鈴木さんにとって「捨ててゆく暮らし」は理想形であった。台湾からの悲惨な引き揚げ体験が原体験となっていた。日本の生活でのしがらみや約束事から解き放されたいと思っており、根無し草的な生き方をむしろ歓迎したのである。

鈴木れいこさんと僕

・鈴木さんは、小学校5年生の時に終戦を迎えた。1945年、父君は社長をしていた台湾繊維工業の経営と技術を、進駐してきた国府軍に引き渡すために、軍の顧問という形でその後2年余り台北に留まり、一家は引き揚げ船「橘丸」で日本に引き揚げた。すべてを失い、祖国に帰った日を境に、暮らしは凋落の一途を辿っていたが、身に付いてしまった贅沢な暮らしへの慣れは払拭できない。祖国のちんまりとまとまった約束事の多い生活は、不便極まりないと感じていたようだ。それが日本を離れ、「ささやかな年金で、老後を心豊かに暮らせる国はないものか? 」と探し求めて放浪することに繋がったのではないだろうか。

・さて、鈴木さんは、また新たな分野に興味を持ち、挑戦していると聞き心底驚かされた。なんとこれまでとは異質の、絵本と童話作家に挑戦しているのだという。鈴木さんには2人の娘さんがおり、お孫さんが何人かいる。そんなお孫さんの子育てを手伝った際に、自作のお話が大いに受けたことがあり、それが童話を書きたいとの動機になったようだ。嫌われモノの昆虫を主人公にした絵本はすでに書き終えた。現在、原稿をとある絵本専門出版社に預けてあり、結果待ちだそうだ。童話も何作か書きかけのものがあり、こちらもいずれ完成させて売り込みたいという。この執筆意欲は一体どこからくるのか、僕には考えられない。とにかくなんとか形になって欲しい。形になれば、86歳の絵本作家の登場なんて、世間の話題を呼びそうである。そんな鈴木さんの夢が実現するのを、見届けたいものである。

2021.05.20 中野孝次さんほか (1999年10月刊)

・先月、僕は清流出版の来し方を振り返って、多くの猫好きな作家に月刊『清流』への取材や寄稿、また単行本執筆などでお世話になり、ここまでやってこられたことを書いた。今回は、「犬好きな作家」にも言及して、お礼を申し上げておかなければ、不公平になるとの思いから、犬好き作家について書いておきたい。前回は、村松友視、小池真理子、南伸坊のお三方による猫鼎談について書いたが、実は犬鼎談も単行本として刊行している。『犬は東に日は西に』(1999年10月刊)がそれだ。犬好きにおいては、人後に落ちないというお三方の鼎談である。まず、ベストセラー『清貧の思想』で知られる作家・中野孝次さん。なんと柴犬好きが高じて、飼い犬と一緒のお墓に入りたいとまで言い、実際、立派な愛犬のお墓を建てたとか。そして漫画家・黒鉄ヒロシさんは、愛犬のゴールデンレトリバーと住むために、大型犬が飼えるマンションを購入し、犬と一緒に酒場通いまでしたという強者だ。三人目の劇作家・演出家として知られる如月小春さんも負けていない。幼い頃から傍に犬がいて、その犬に妹のように可愛がられて育ったという。そんな三人だから、初対面だったにもかかわらず、大いに盛り上がったようだ。

場所は猫鼎談同様、東京神田駿河台の「山の上ホテル」で、昼食を挟んで、ほぼ丸一日かけて収録したものだ。もちろん単なる「犬バカ」ぶりの披露では終わらない。当然ながら、シリアスな現代文明論ともなっている。高齢社会の進展、ボケ問題、孤独死、ペットロス症候群等々が話題にのぼったのは、必然的なことであった。僕もできれば会場に出向き、ご挨拶だけでもしておきたいと思ったのだが、所要で伺えなかった。それにしても中野孝次さん、如月小春さんはすでに泉下の人となり、現在も活躍しているのは、黒鉄ヒロシさん1人になってしまった。

・この本の装丁・装画は、僕がダイヤモンド社時代からお付き合いのある和田誠さんにお願いした。小型・中型・大型の三匹の犬が、シンボリックに描かれているが、この画を見れば一目瞭然で和田さんの装丁だとわかる。この本の「あとがき」には、鼎談者三人の犬への熱い思いが書かれている。「犬好きの論客を三人集めておしゃべりさせたら、どういうことになるか。それを地で行ったようなのが、この鼎談だった」と書いたのは中野孝次さんだ。1999年9月9日の「九ずくめの重陽の日に」と書いてあるから、この日に「あとがき」を書いて頂いたのであろう。そして亡くなったのが2004年7月である。ほぼこの本の刊行から5年後に亡くなられたことになる。

同様に「私の犬たちに 心からありがとう!」と綴った、如月小春さんは、なんと刊行からほぼ1年後の2000年12月に44歳の若さでこの世を去ってしまった。眩しいほどの才能の持ち主だっただけに、もっともっと活躍して欲しかった。あまりにも早過ぎた如月さんの死であった。僕の好きな演出家だっただけに、とても残念である。黒鉄さんに関してだが、実際に犬連れで酒場に行ったことがあるらしい。ご自身は当然お酒を飲み、ゴールデンレトリバーの愛犬は足元に座ってミルクを飲んでいた。実に微笑ましい情景が、まざまざと浮かんでくる。この愛犬は癌になったが、手術が成功して復活したことも聞いた。こんな飼い主と愛犬の情愛は、僕には分からないが、いい話だと思った。その後、どうしているだろうかと気になっている。

(1998年11月刊)

(2003年5月刊)

・大変お世話になった犬好き作家として、演出家・作家の久世光彦さんを忘れてはならない。久世さんの犬好きは有名で、なんと『犬に埋もれて』(2006年8月 小学館刊)という単行本まで出している。「文章と写真で綴る急逝した作家と愛犬の日々」と惹句にある。久世さんと愛犬(ポメラニアンがお好きだった)たちの、のどかで賑やかな日々として、多数の写真とともに犬たちとの心の通い合いが描かれている。その久世さんに月刊『清流』に長らく連載をして頂いた。写真とエッセイで綴る「あの頃、こんな暮らしがあった」である。最初は山本夏彦翁に書いて頂き、途中で久世さんにバトンタッチした。名だたる名文家二人のエッセイと当時の写真で、「鮮やかに甦る、昭和あの頃」は、大いに話題を呼んだ。昭和の時代、原っぱや露地では、ベーゴマやメンコ、あや取りや、ままごとで遊ぶ子どもたちの声が響きわたり、家では夕餉の支度に忙しい割烹着姿の母親がいた。そして、この連載エッセイは2冊の単行本として結実した。それが『昭和恋々 あの頃こんな暮らしがあった』(1998年11月刊)、『昭和恋々 パートⅡ 』(2003年5月刊)であった。

振り返ってみると、生活の中で昭和を感じさせるものが次々と消え去ったことに気づく。そんな懐かしい昭和の暮らしを名文家二人が、誌上で生き生きと蘇らせてくれた。夏彦翁は「下宿屋」、「髪床」、「質屋」などを引き合いにし、戦前の東京の街を鮮やかに描いており、久世さんは「入学式」、「虫干し」、「七輪」、「障子洗い」といった季節の風物詩から、戦中、戦後の庶民の生活ぶりを浮かび上がらせた。本書は多くの新聞、雑誌、テレビでも取り上げられ、弊社のベストセラー商品となった。いつ読んでも、何度読み返しても、しみじみと心に沁みてくる。僕はこの本を世に出せて本当に良かったと思っている。おまけにこの本は文藝春秋から文庫化されて刷りを重ねたのだから、編集者冥利に尽きるというものだ。久世光彦さん、山本夏彦翁には心からの感謝の意を表したい。

(2002年6月 文春文庫刊)

・落合恵子さんにも触れておきたい。落合さんには、弊社から『サボテンとハリネズミ トゲトゲ日記』という本を出させて頂いた。落合さんも犬好きで知られ、ご自宅で飼っていたころは、愛犬との毎日の散歩を楽しみにしていた。犬の翻訳本も出版されている。『犬との10の約束』(2004年10月刊)という本で、世界中の動物サイトに伝わる作者不明のおとぎばなし「犬の十戒(The ten commandments)」と、「虹の橋のたもとにて(At the rainbow bridge)」を翻訳して刊行したものだ。「あなたがそばにいてくれるだけで、私はどんなことでも安らかに受け入れることができます」の惹句通り、犬は豊かな人生を生きるための大切なパートナーであるとしている。

(2002年11月刊)

『サボテンとハリネズミ トゲトゲ日記』は、落合さんが『週刊 金曜日』に連載したエッセイを単行本化させて頂いたものだ。日頃から「私の元気のもとは怒りです。納得がいかないことが、こんなにもある。だから私は元気です。草萌ゆる誰に遠慮がいるものか」と記しており、ますます意気軒高である。だからこそ「異議あり!」を言い続けなければならない。羅針盤のない航海をしていては、日本は迷走を続けるしかない、と苦言を呈している。そんな強い気持ちが、タイトルの「サボテンとハリネズミ トゲトゲ日記」に表れている。このタイトルは落合さんのご希望であったと聞く。装丁はデザイナーの西山孝司さんにお願いした。日記をモチーフにしたお洒落なデザインの本にしてくれた。落合さんも、気に入ってくれたようだ。

神宮前の「クレヨンハウス」

・落合さんは31歳の時、絵本の専門店「クレヨンハウス」をオープンさせている。幼少期に、人生を豊かに彩るいい絵本に出合って欲しい、の気持ちからだった。清流出版も10数冊の絵本を出版した。この「クレヨンハウス」でも随分販売して頂いたが、絵本を納める時のルールを聞いて僕は驚いた。なんと「クレヨンハウス」で販売する絵本の帯は、すべて取り去って陳列するというのである。この辺の考え方が、いかにも落合さんらしい。帯の惹句に惑わされずに、じっくり自分の好きな絵本を、選んで、読んで、それで納得したら購入すればいい、という考えなのである。

大抵の本屋さんは、長時間の立ち読みは嫌がる。ところが「クレヨンハウス」内には、座って読めるように各所に椅子が置いてあり、ゆっくり絵本を選べるようになっている。地下には無農薬野菜の売り場もある。今では大阪にも支店があり、「ミズクレヨンハウス」も含め、従業員は100人以上になっている。そんな従業員が路頭に迷わぬよう、自分の財産、会社の財産等について、毎年1月1日に遺書を書き換えるという。理不尽なことに対し声を上げ、一方で先を見据えた優れた経営者の顔も持つ。僕は藤原書店が主宰した「岡部伊都子全集」の出版記念パーティでお会いしたが、あまりお話することはできなかった。お会いする機会はないだろうが、陰ながら一層のご活躍をお祈りしている。

・まだまだ犬好き作家はいる。俵萌子さんは弊社の特集記事のインタビューや原稿を寄稿して頂いた。赤城山に陶房を持ち、愛犬との生活を楽しんでおられた。3000坪の敷地には、清流が流れており、初夏には蛍が舞った。本田技研の創業者・本田宗一郎氏もご自宅で蛍を楽しむ夕べを催して、多くの招待客を楽しませたようだが、臼井君によれば赤城山の蛍の舞いも、とても風情があって忘れられないという。僕は俵さんの退路を断って進む思考法も好きだった。中野の自宅と赤城山を往復するため、車の免許が必要となると、まず車を購入してしまう。時間もお金もかかったが、見事に免許を取得した。陶芸もそうだ。遊び心で陶芸をしても、進歩もないし真剣味も足りない。そこで萌美術館を作って、自分を追い込むように作陶に励んだ。なかなかの豪傑でいらしたと思う。

天満敦子さんの紀尾井町コンサートは、毎年楽しみにしているが、天満さんも犬好きで、パンフレットの写真は、白い犬とのツーショットでずっと変わらない。天満さんと親交の深い石川治良さんによれば、メールのやり取りをする際、犬の写真を添付すると喜んで返信してくるという。根っからの犬好きなのだ。そして山田真美さんである。愛犬はシーズーの「ブースケ」と「クースケ」、狆の「パンダ」だとウィキペディアにもある。『ブースケとパンダの英語でスパイ大作戦』(2003年1月 幻冬舎刊)という本を出しているが、ブースケとパンダはこの愛犬の名である。長野の家に帰って、犬と遊ぶのが至福の時らしい。真美さんには『インド大魔法団』(1997年1月刊)と『生きて虜囚の辱めを受けず』(1995年11月刊)の2冊を刊行させて頂いた。コロナ禍が終息したら、お酒でもご一緒したいものである。

2021.04.23 高田宏さんほか 高田宏さん 月刊「清流」より

・先月、僕はこのコーナーで養老孟司さんの愛猫であった「まる」ちゃんの死について書いた。つらつら考えてみるに、猫と作家の関係というものは、濃厚であることは古くからよく知られている。平凡社から『作家と猫』や『作家の猫』といった単行本が刊行され、素晴らしい販売実績を上げているとも聞く。また、雑誌でも困ったときには「猫特集」を組めば、売れるので一息つけるということも聞いた。作家は、書斎にひきこもり、ひたすら言葉を紡ぎだすのが仕事である。他者は必要としない。猫は独立独行のところがあり、作家とよく似ているから猫好きが多いのではないかとも思えてくる。

高田宏さんも猫好きで知られた作家の1人である。奥沢のご自宅を訪ねると、5、6匹の老猫がたむろしていて、気が向けば出迎えてくれるとか。猫たちはあたかも空気のように高田家に溶け込んでいる。高田さんは、「猫ほど気ままで、悠々自適な生活が似合う動物はいない」とし、人生の道連れと考えておられた節がある。できうるならば「猫に生まれてみたい」とまでおっしゃっていたほどだ。僕は犬も猫も関心がないので、この辺りの心理は理解不能である。ただ、猫にもそれぞれ個性があり、色んな性格の猫たちとの付き合いが、高田さんの人生を彩ってきたということは、お話からも理解できた。こうして振り返ってみると、弊社も多くの猫好き作家に支えられて今日があることに思い至った。今回はそんな猫好き作家について書いてみようと思う。

猫と戯れる奥様と高田宏さん 月刊「清流」より

弊社刊行の高田宏さんの本

・昨今の猫ブームの中心にいて、牽引車のような立場にいるのが、動物写真家・岩合光昭さんである。NHK BSプレミアムで放映中の 「岩合光昭の世界ネコ歩き」は猫好きにはたまらない番組だという。岩合さんがビデオカメラを手にして世界中を旅し、現地で逞しく生きる野良猫や、飼い猫たちの生き生きとした生態をカメラに収めてきた。世界中のネコと出会い、心から撮りたいと願った猫の“家族愛”や“親子の絆”を流れゆく季節の中で追ったりもする。フロリダのキーウエストにはヘミングウェイの家(The Ernest Hemingway Home & Museum)がミュージアムとして残されている。 そのミュージアムの猫たちを岩合さんが取材した回は面白かったと聞いた。

楽しみに見たという臼井君によれば、文豪ヘミングウェイが晩年を過ごしたという家と、猫好きのヘミングウェイがどんな生活をしていたのか。その一端が知りたいから、僕もその話には興味を魅かれた。ミュージアムの屋外には熱帯植物が茂り、屋内にはヘミングウェイとその家族が使用した様々な調度品が展示されている。自身が原稿執筆に使ったタイプライターも置かれ、その横に猫たちが長々と寝そべっている。気ままに歩き回る猫や寝転んでいる猫たちを写真に撮ったり、優しく撫でている観光客もいる。ヘミングウェイの愛した猫たちは、不思議なことに指が6本ある。その末裔の猫たちがカメラに収められている。確かに手足が普通の猫の2倍くらいあったという。その岩合さんもわが月刊「清流」にご登場いただいた。

月刊「清流」掲載

・弊社も極めつけともいうべき猫本を出している。それが『ネコ族の夜咄』』(弊社刊、1999年)と題した鼎談本である。直木賞作家・村松友視さん、直木賞作家・小池真理子さん、イラストレーターの南伸坊さんの豪華メンバーである。こしまきのキャッチコピーも秀逸だった。「だから、あなたに首ったけ!」、「“猫派”として人後に落ちない三人が、猫の魅力を縦横に語り尽くした」とうたった。鼎談は東京神田お茶の水の「山の上ホテル」で行われた。ここは出版社がよく作家を缶詰にして、原稿執筆を促すホテルとしても知られている。村松さんと小池さんとは、この日が初対面であったが、そんなことはまったく感じさせないほど、打ち解けた鼎談になった。ほぼ、1日缶詰になって頂いたことになる。猫にまつわる面白いエピソードが披露され、最初から終わりまで笑いっぱなしのような鼎談だったようだ。鼎談後、山の上ホテルの地下レストランでワインを開け、楽しい宴でお開きになったという。

・この本の刊行に際して、清流出版ではサイン会を開催した。僕もサイン会は、何回も開催してきた。しかし、三人揃ってのサイン会というのは初めてだった。東京八重洲の八重洲ブックセンターで行われたが、猫好きがサインを求めて長蛇の列を作った。このサイン会で僕は残念な決断をした。今でも心残りに思うのだが、会場の混雑を心配するあまり、サイン本は1人1冊に限るとした。三人が順番にサインをしていくのだから、時間的にも余裕をもたなければと考えた。ところが、結構、お三方共に、サインするスピードが速く、弊社の落款押し担当者の奮闘もあって、とてもスムーズにサイン会は進行したのである。1人で5冊、10冊と購入して、猫好き仲間にプレゼントしてもよかったわけで、結果的に売れるものを売り損じてしまった。この本は増刷にもなり、弊社は十分儲けさせては頂いた本なのだが。その後、作家・中野孝二、漫画家・黒鉄ヒロシ、劇作家・如月小春のお三方による犬鼎談も弊社から刊行したが、3人によるサイン会をすることはできなかった。僕にとって鼎談者3人のサイン会は、後にも先にもこれ1回だけである。いい経験をしたと思っている。

・猫好きが書いた本で、この本を忘れることはできない。世界的なピアニスト、フジコ・ヘミングさんの『魂のことば』である。浮き沈みの大きい、波乱万丈の人生を歩んだフジコさんが、信念として心に刻んできた言葉を集大成したものだ。「大切にしているのは、私だけの“音”よ。」と語る彼女の魂の言葉は、音楽の持つ魅力の核心を衝いている。彼女はピアノの腕を磨くため留学していた時、お金が無くなって、1週間、砂糖水だけで過ごすといったどん底生活も体験している。厳冬の最中にあって灯油を買うお金もなく、風邪を引いてしまい右耳の聴力を失った。コンサートデビューの夢も淡雪のように消えた。そんなどん底にあっても信仰が支えた。熱心なクリスチャンだったフジコさんは、神様がいつか助けてくれる、と信じて生きてきたのである。