2021.01.20 野見山暁治さん 野見山暁治さん

・野見山暁治さん(洋画家・文化勲章受章者)が昨年12月に100歳になられた。ほぼ時を同じくして、わが家へ新刊『どうにもアトリエ日記』(生活の友社刊)が寄贈で届き、一般財団法人野見山暁治財団から『野見山暁治のいま展』のご案内を頂いた。展覧会の場所は東京・日本橋高島屋S.C.本館8階ホールで、会期は1月9日(土)から18日(月)までとなっていた。1959年から2020年までに制作された2メートルを超える大型油彩絵画を中心に約60点、その大半が2000年以降の近作ばかりという。なんという旺盛な創作意欲であろうか。新型コロナウイルス禍の昨年制作されたばかりの大作も含まれているのだから。コロナ禍の下で野見山さんは「やっぱり絵が描きたい。死にたくない」と語っている。100歳にしてこのような大作に挑戦し続けるエネルギーは、一体どこから出てくるのだろうか。僕からすれば驚異としか形容のしようがない。

さらに2階下がった同館6階では、小品を中心にした展覧会も同時開催され、こちらは1日長い1月19日(火)までと、二本立ての絵画展になっていた。この6階会場入り口に立てられた、野見山さん直筆の看板の文字がまたいい。墨痕鮮やかに『絵描き、道楽、続けて百年、野見山暁治です』と書かれている。独特の書体なので、一目で野見山さんの書だと分かる。こちらの展覧会場も広く、展観された作品もなかなか見応えがあった。ここ数年、野見山さんも健康面で不安がなかったわけではない。軽い脳梗塞や肺炎などで入院もしている。それでも制作ペースや生活そのものが変わらないというのが凄い。「ものを丁寧に見てスケッチをする。そうやって描いているうちに、これがあれば十分、あとはいらないんだと分かってくる。対象に引きずられることなく、自分のうちにあるものを引き出してくるために画面に向き合う」と絵に対する向き合い方を大切に、淡々と描き続けてきた。野見山さんの絵の魅力といえば、グレーを基調にした豊かな色彩とどこまでも自在で奔放に走る筆触とストロークであろう。展観された絵にはそんな魅力が弾けていた。

会場入り口のポスター

6階入り口の野見山さん直筆による看板

・1月8日の朝日新聞(夕刊)と1月9日の日本経済新聞(朝刊)でも大きくこの絵画展についての記事が掲載されていた。朝日新聞のインタビューでは、数年前から、「絵を描くことが、こんなに楽しいものかと思うようになった」と答えている。「年をとるとはこういうことか」と実感するようになったのも、この2、3年のことだという。戸外を自由に歩き回れなくなった。食べるのも遅くなり、昨年は肺炎で入院もした。日課について、インタビューにこう答えている。朝8時半に起きて、就寝は夜半の12時半から1時くらい。「起きている間は絵を描いていますっていうんだけど、昼寝やウトウトしている時間も長いから」と苦笑する。これが野見山さんの通常の生活パターンらしい。

野見山さん関連の図録、単行本などを販売するコーナーの横では、8分間のビデオ映像による野見山さんの昨今の日常生活風景が流されていた。朝起きて、野菜サラダとトースト、そしてコーヒーという朝食を摂っているところ。フランスのノルマンディ地方を旅して、気に入った場所でのスケッチをしている姿。福岡県糸島市にあるアトリエで大作に挑んでいる野見山さんの制作風景。また、昨年、野見山さんの母校・福岡県立嘉穂高校付属中学で、恒例の美術の特別授業をしている姿などが放映されていた。映像からは、肩肘張ることなく飄々として自然体で過ごしている姿が彷彿とされる。特別授業で野見山さんが慈愛に満ちた眼差しで、中学生たちのスケッチする様を見る、そして出来上がった作品を見る優しい目が、印象深く僕の心に残った。

放映されていた糸島市のアトリエでの大作の制作風景

日本経済新聞1月9日付け(朝刊) 朝日新聞1月8日付け(夕刊)

・野見山さんは福岡県の筑豊の生まれで炭鉱のぼた山を見て育った。郷里の川や海で泳ぎ、潜って遊んでいた。そんな体験もあってか福岡県糸島市の海辺にもアトリエを構えている。4年ほど前までは、夏場は毎日のように、この海辺で泳いだり潜ったりしていたという。東京美術学校(現・東京藝術大学)で油絵を学んだが、1943年に繰り上げ卒業となり出征。しかし、戦地で肺を患い、内地に送還され、福岡の病院で終戦を迎えた。戦後、パリ留学を経て、画家としての地歩を築いた。野見山さんのパリ留学は31歳のときである。パリには僕が尊敬してやまない椎名其二さんがいた。野見山さんがパリに着いた1952年から、椎名さんが亡くなる75歳まで、ほぼ10年間お付き合いしたという。「モノにも人にも、あまり愛着を持たない。戦争の影響というわけではないが、どこか愛情が薄い気がするのだ」と自身を振り返っているが、野見山さんにとって椎名其二さんは特別の存在だった気がする。

野見山さんの若かりし頃、画家はみなパリに行きたがった。しかし、そう簡単には行けない。パスポートを申請しても、絵描きには出さないと断られた。日本は貧乏国家で、外貨を持っていなかったからだ。新聞社の特派員、文部省の研究派遣でもないと行けなかった。野見山さんは、奥さんの陽子さんが見つけた「フランス私費留学生募集」の記事を見つけ、審査に通った後、長男として遺産を前倒しでと親を説得して留学を果たした。留学中、椎名さんの生き方に惚れ、影響を受け“プティ椎名”と呼ばれた。在仏実に40年、「東洋の哲人」と周りのフランス人たちから呼ばれた椎名さん。一方、ユーモア好きの椎名さんは、『Le Rire』(笑うという意味)という雑誌を集め、何冊かをまとめて革張り本にしていた。椎名さんは、この本を野見山さんに譲っている。「挿絵を眺めているだけで、人物でも風景でも絵の発想が浮かんでくる」と野見山さんは語っている。

唐突だが、つくづく人生は出会いが大事だと思う。僕の場合、早稲田大学の学生時代(18歳)に椎名其二さん(当時71歳)と野見山暁治さん(当時37歳)を偶然知ることとなった。だが、残念ながら、優れた先達に出会いながら、自分の人生に十分生かそうとはしなかった。いま思えば、そのようなことに自覚が希薄で無関心だった。いつしか僕は、傘寿を超えてしまった。50代に、二度の脳出血をした。右半身不随の身になった上、言語障害や嚥下障害に日々、悩まされている。もう一度、若い頃に戻れるならば、椎名其二さんと野見山暁治さんからもっともっと学びたいと思う。

野見山暁治さんと僕

大作に取り組んでいる野見山さん

2020年12月、生活の友社より刊行

・『異郷の陽だまり』の「あとがき」で野見山さんは「ぼくは知らないうちに追悼屋にされていた」と嘆いている。昨年12月に刊行された最新刊『どうにもアトリエ日記』(生活の友社刊)の「あとがき」にもそんな思いが綴られている。シリーズ最新刊となる本書では、2017年3月から、『美術の窓』で連載第200回となった2020年4月までの日記が収載されている。刊行する株式会社 生活の友社の創業者・一井建二さん(武蔵野美術大学油絵学科卒)が2017年に亡くなり、担当編集者として野見山さんを終始励まし続け、連載の単行本化も手掛けてきた小森佳代子さんも亡くなった。

銀座の画廊・秋華洞社長・田中千秋さんのブログを見れば小森佳代子さんがどれどの人物だったかがよくわかる。一部を転載させて頂く。

《美術の世界で横串を通して何かを成し遂げようとしたら、知っておくべきだろう。おおきな企画をやるとか組織を作るとか本を編むとか、埋もれた情報を掘り起こし、人の前に何かを明らかにする、少し大きな仕事をするには、誰に協力を求めるのが最も適切なのかを判断し、その人を取り巻く人脈や付き合い方の機微を知らなければ、なかなか物事は動いていかない。そこで人との強い絆を作り、最大限の協力を得る事。それには、仕事への愛、人への愛が必要だ。美術の世界でそうした裏表をよく見聞きし、それでいて本人は裏表のない、明るく、情に厚く、約束を守る、広く信頼される人材が美術の世界にひとり居た。それは生活の友という会社の小森佳代子さんである。》

まだ40代の若さで逝ってしまった小森佳代子さん。僕は小森佳代子さんとは、銀座のイタリアン・レストランで食事をご一緒したこともある。弊社で野見山さんのアトリエ日記をまとめた『アトリエ日記』、『続アトリエ日記』、『続々アトリエ日記』を刊行させて頂いた。その際には、データ原稿の手配、掲載するイラスト選びなどのお手伝いをして頂き、随分お世話になった。編集者としても素晴らしい才能の持ち主だった。野見山さんもさぞご心痛だったかと思う。心よりご冥福をお祈りする。

2020.12.18 堤江実さん 堤江実さん

・12月初旬、ショッキングな葉書が届いた。堤大介さん・堤未果さんの姉弟連名で、「去る11月19日、母 江実が八十歳で永眠いたしました」という知らせだった。江実さんはこのところ体調が思わしくなく、入院をしていたらしいのだが、ついに帰らぬ人となってしまった。僕と同い年なので話も合い、特に親しみを感じていたので本当にショックを受けた。葉書には、江実さんのホームページに「お別れの言葉」を残しているとあった。 emitsutsumi.o.007.jp/ を半信半疑で僕も見てみると、確かに「人生の大切な皆さま」に宛てと題し、お別れの言葉が綴られていた。それも亡くなった日の日付入りである。多くの人との出会いを通じて、幸せな人生を終えられたことへの感謝の言葉である。なんと凄い人だろうと僕は言葉もなかった。江実さんならではの見事な人生の幕の引き方であった。江実さんには、弊社から翻訳本、エッセイ集、童話と単行本もたくさん出させて頂いた。

左より杉田明維子さん、堤未果さん、堤江実さん

文・堤江実さん 絵・杉田明維子さんの共作(清流出版)

・堤江実さんの経歴を簡単にご紹介しておこう。1940年、東京都の生まれ。立教大学文学部英米文学科卒。文化放送アナウンサー、グリーティングカード、ラッピングペーパーの(株)カミカ経営を経て、詩、翻訳、エッセイ、絵本など幅広いジャンルの著作がある。自作の詩の朗読コンサート、ワークショップ、日本語についての講演、研修に従事してきた。主な著書に『ことば美人になりたいあなたへ』(清流出版)、『日本語の美しい音の使い方』(三五館)、『アナウンサーになろう』(PHP研究所)他多数。また絵本には、杉田明維子さんとのコラボの『うまれるってうれしいな』(清流出版)、画家・出射茂さん、国立環境研究所主任研究員・功刀正行さんと三人の共著となる『水のミーシャ』(読書推進協議会賞)『風のリーラ』(ユネスコ・アジア文化センター賞)『森のフォーレ』(ユネスコ・アジア文化センター賞)の以上3部作が清流出版から出版されている。その他にも、堤大介さんとの共著である『あ、きこえたよ』、『流れ星のリリリ』(以上PHP研究所)、『ルナ・おつきさんのおそうじや』(講談社)他多数。2011年には、詩と絵本の活動に対して、東久邇宮文化褒賞を受賞している。

左より出射茂さん、江実さん、功刀正行さん

受賞楯と共に清流出版刊行の絵本3部作

・堤江実さんはジャーナリスト・堤未果さん、国際的なアニメーター・堤大介さんと二人のお子さんを女手一つで育て上げた。僕自身は子育てに関しては、任せ切りで関知せず女房の顰蹙をかってきた。翻って江実さんは、確固とした教育方針の元、お二人を国際人に育て上げた。何か秘訣があるはずだ。僕は子育ての要諦について尋ねたことがある。二人とも和光中学・和光高校で学んでいる。なぜなのか尋ねてみると、「和光学園ではクラスに必ず何人かずつ、障害のある子がいるんです」という。障害のある子どもたちと日々日常的に接することで、当たり前のように人を思いやる心が育まれる。弱者への温かい視線がごく自然に養われる、そんな環境を子どもたちのために選んだのである。この辺り、将来を見据えた、江実さんなりの深謀遠慮なのではないだろうか。

そして二人のお子さんを、卒業と同時にアメリカ留学させている。特に大介君は野球に熱中した高校時代を送っており、背中を押されなければ留学はなかったかもしれない。江実さんは将来のグローバル・スタンダードを見越し、乗り切るための基礎作りをしてあげたのか。実際、未果さんはニューヨーク州立大学を経て、同大学院修士課程を修了。国連、アムネスティインターナショナルのニューヨーク支局員を経て、米国野村證券に勤務中、あの9.11に遭遇する。衝撃を受け日本に帰国後は、アメリカ―東京間を行き来しながら、執筆・講演活動を続けている。『ルポ 貧困大国アメリカ』(岩波書店)は衝撃的だった。同書は、「日本エッセイストクラブ賞」、2009年の「新書大賞」を受賞し、ベストセラーとなった。岩波書店からは『ルポ 貧困大国アメリカII』、そして『(株)貧困大国アメリカ』と執筆刊行、シリーズ3部作を完結させている。

弊社に来社した時の堤未果さん

・堤大介さんも高校卒業後、ニューヨークに渡り、油絵を「スクール・オブ・ビジュアル・アーツ」に学んでいる。1998年の卒業後、ルーカス・フィルム傘下のルーカス・ラーニングで、スタッフ・イラストレーターとして働き始める。2000年、ブルースカイ・スタジオに、視覚効果/色指定担当のアーティストとして採用され、『ロボッツ』『アイスエイジ』、そして『ホートン/ふしぎな世界のダレダーレ』の制作に携わる。 2010年、ピクサー・アニメーション・スタジオに招聘され入社。アカデミー賞を受賞したアニメーション作品『トイストーリー3』 のアートディレクターに就任している。しかし、7年間勤めたピクサー・アニメーション・スタジオを退社、ピクサーで働いていた信頼する同僚ロバート・コンドウさんと二人で独立を果たした。

トイストーリー3のDVD

ピクサーで、しかもアートディレクターという大役を任され、自らドリームジョブと評した会社をアッサリ辞めてしまうとは……。その真意が2016年に銀座「クリエイションギャラリーG8」で開催された二人の新作アニメ「ダム・キーパーの旅」を展示した「トンコハウス展」で明かされていた。トンコハウスとは立ち上げたアニメーションスタジオ名である。居心地のよい環境にどっぷり浸ってしまわず、「ゼロから何か新たな世界をもがき苦しみながら作っていきたい」との熱い思いから独立を選んだという。今この経験をしておかなければ、自分の成長は止まってしまうと考えたからだ。ちなみに彼らの初作品となる短編映画「ダム・キーパーの旅」は受賞を逃したものの、2015年の米アカデミー賞にノミネートされている。僕は大きな夢をもち努力する二人の若者を応援したい。米アカデミー賞受賞も夢ではない。大きく羽ばたいて欲しいものだ。

堤大介さんの新しい門出「トンコハウス展」にて

堤江実さんと僕

このような江実さんの子育てに関する考え方は、次代の子どもたちの子育てに役立つと確信した僕は、原稿執筆をお願いしたいと思っていた。その意味でも、突然の訃報はとても残念だった。江実さんは、音楽家とコラボしながらの詩の朗読会を毎年開催した。僕も港区白金台のレストランで行われた朗読会に、何度かお邪魔させて頂いた。会場で経理を担当していた女性が、なんと僕の中学校時代の同級生で、話が盛り上がったこともあった。詩を朗読する時の、あの柔らかトーンの声は、さすがアナウンサー出身ならではであった。

前述した連名葉書によれば、江実さんのたっての希望だった『堤江実 全詩集』の刊行準備をお二人で進めているとのこと。素晴らしい親孝行になると思う。天国にいった江実さんも、きっとその刊行を心待ちにしているに違いない。1日も早く刊行にこぎつけることを僕も切に願っている。

2020.11.24 辻輝子さん 植田いつ子さん●辻輝子さん

陶芸家・辻輝子さん

・月刊『清流』のバックナンバーを繰っていて、陶芸家・辻輝子さんにご登場頂いたことを思い出した。輝子さんに僕が最初にお会いしたのは、かれこれ半世紀前になる。僕の古巣であるダイヤモンド社に勤務していた時代のことである。僕が編集担当していた『レアリテ』誌の取材でお会いしたのだ。当時、ダイヤモンド社はフランスの雑誌『レアリテ』の日本語版刊行を検討していた。その時、ダイヤモンド社の副社長である石山四郎さんのご指名により、責任者であった僕は、それに向けて入念な下準備をした。版権の交渉や編集技術、販売・広告戦略のノウハウを取得するために、パリにしばらく滞在して、『レアリテ』の本拠地であるSEPE社のあらゆることを学んだ。そしてようやく日本語版が軌道に乗り始めた頃、陶芸家・辻輝子さんを取り上げさせて頂いたというわけだ。

輝子さんはまさに女性陶芸家の草分け的な存在。作陶のテーマは一貫していて「自然」であった。「あるがままの自然の美を、陶器の中に映しとり、神様の作った自然の美しさを万分の一でも表現したい」との熱い思いで日々仕事に打ち込んでおられた。「近所を散歩するだけでも、次々にイメージが湧いてきて、時間がいくらあっても足りないほどでした。私にとって自然は師であり、よき友だったのです」と発言していた。また輝子さんは、富本憲吉、北大路魯山人、岡本太郎、棟方志功、土門拳、川端康成といった一流の芸術家、文化人たちと親交を結んでおり、その創作の糧としていた。特に魯山人とは深い親交があり、魯山人は輝子さんに仕事場を譲ろうかという話まで出たというが、魯山人が急死したことによって実現しなかった。

辻輝子作 手鉢

・輝子さんは、現上皇様、上皇后さまのご愛顧も深く、東宮御所で個展も開かれたことがある。1994年には、伊豆高原に個人美術館である「陶の華美術館」を開館している。 もう一つ、輝子さんが夢中になっていたのが、万華鏡であった。幼い頃、父君に買ってもらったヨーロッパ製の万華鏡に魅せられていたこともあり、陶芸の傍ら自ら万華鏡を作ろうと志した。そして多くの作品を生み、1999年には「仙台万華鏡美術館」を開館させている。この美術館には輝子さん自身が制作した万華鏡作品の他にも、貴重なアンティーク作品、そして現代日本で活躍している作家の作品など多数展示されている。また、オリジナル万華鏡の手作り体験が出来るというのも斬新な試みである。2002年、敬宮愛子内親王の万華鏡を制作したというから、陶芸に負けず劣らず万華鏡の世界でも突出した才能を発揮しておられたといえる。脱線するが、辻輝子さんの原稿を書いた照木公子さんは編集プロダクションを主宰していたが、輝子さんとの出会いを機に「万華鏡の世界」にはまった。その後、照木さんは万華鏡楽会代表に収まり、普及、啓蒙に尽力されている。

『独歩―辻清明の宇宙』(弊社)

この辻輝子さんの実弟が陶芸家・辻清明さんである。弊社は辻清明さんの作陶した陶芸品と世界各地で手に入れた収集品を掲載した豪華本を刊行している。『独歩―辻清明の宇宙』(3万2400円 2010年8月)がそれだ。この本には日本を代表する陶芸評論家、作家などから推薦文を頂いた。具体的には、「独歩の人 辻清明」として、頴川美術館理事長、菊池寛実記念智美術館館長などを務めた林屋晴三さん、「てのひらとゆびの 辻清明の器に寄せて」と題して詩人・谷川俊太郎さんの詩、「辻清明の陶業について」と題して美術史家、京都大学名誉教授、金沢美術工芸大学名誉教授、兵庫陶芸美術館名誉館長であった乾由明さん、「陶器に関するエッセイ」と題して芥川賞作家の安部公房さん、そして掉尾を飾ったのが「辻さんの作品」と題してのドナルド・キーンさんの推薦文(翻訳は徳岡孝夫さんにお願いした)であった。特にキーンさんの文章は、奇才・辻清明という陶芸家の作家魂を過不足なく伝える名文であった。ちなみにこの豪華本の写真はすべて、土門拳の愛弟子として知られる藤森武氏が撮影したものである。弊社にとって初の豪華本であり、販売に不安をもってスタートしたが、杞憂に終わり、お蔭様でほぼ完売してしまった。弊社としても豪華本発行に向けていい知的財産になった。

●植田いつ子さん

・上皇后美智子様の話が出たので、もう一人上皇后様にゆかりのある女性をご紹介したい。1976年から美智子妃殿下のデザイナーを拝命した植田いつ子さんである。月刊『清流』にもご登場頂いたことがある。毎年、11月の半ばくらいに、東京千代田区紀尾井町の紀尾井ホールでヴァイオリニスト・天満敦子さんとピアニスト・岡田博美さんの「デュオ・リサイタル」が行われる。僕はこのリサイタルを楽しみにしている。天満さんの代名詞ともいうべきポルムべスクの「望郷のバラード」など、1993年の初演以来、すべての公演で弾き続けてきたという。「万という回数を弾き続けているにもかかわらず、一度もまたかと思ったことがない」と天満さんは語っているが、聴く側もまったく同様である。僕は聴くたびに切なく胸に響いてきて、新たな感慨に浸っている。いまから136年前、29歳で獄中死したルーマニアの天才が残したこのメロディが、天満さんの素晴らしい演奏を通して、遠く離れた日本人の心を震わせている。まだこの曲を聴いたことがない人は、是非聴いて欲しい、それもできれば生演奏で。

仕事中の植田いつ子さん

天満さんのヴァイオリン演奏は天衣無縫とでも言おうか、自在に音色が飛翔する。ヴァイオリンは名器アントニオ・ストラディヴァリウス「サンライズ」であり、弓は伝説の巨匠ウージェーヌ・イザイ遺愛の名弓である。豪放な音楽ともいうべき天満敦子さんと、完璧なテクニックでクールに、そして繊細な音楽を作り出す岡田博美さんの絶妙のコンビである。このお二人の演奏家の資質がうまく合っているのだ。岡田さんの弾くピアノの切れ味、リズム感のよさは抜群である。それに天満さんの弾くストラディヴァリウスは、まるで複数の奏者が弾いているような超絶技巧に裏打ちされた個性あふれる音色である。このリサイタルには、天満さんが「誠ちゃま」と呼ぶ親しい間柄の窪島誠一郎さんも常連である。その窪島さんのエスコートする女性が僕の関心事でもあった。ある時は、作家の澤地久枝さんであり、デザイナーの植田いつ子さんもよくご一緒しておられた。僕は月刊『清流』にご登場頂いたこともあるので、お会いするとご挨拶させて頂いた。

窪島誠一郎氏(右)と藤木健太郎君(左)と僕。天満敦子さんの演奏会場「紀尾井ホール」で

さて、植田いつ子さんであるが、1928年熊本県玉名市に生まれた。桑沢デザイン、文化学院で服飾デザインを学び、56年に東京・溜池のアメリカ大使館にほど近い、小さな2階家の一室に「植田いつ子アトリエ」を開設する。以来、オートクチュールを中心に幅広く活躍してきた。上皇后様の洋服を作り始めた頃、こんなことを言われたという。「意外といろいろな姿勢をとることがあるので、そうした動きに無理のないように作ってくださいね」と。「テレビをよく拝見して、なるほどと納得させられました」。実際、病院や老人ホームでは、ベッドに身を屈めたり、体育館にお見舞いの折りには、膝を床につけ、目の高さで話をされていたからだ。いつ子さんは初めてヨーロッパへ行った時、日本文化と対極にある西洋文化と遭遇した時、相容れないものを感じ、心身ともに打ちのめされてしまった。ヘトヘトに疲れて帰国したいつ子さんは、「取りあえず、日本の古いものに埋まりたくなりました」。すぐに京都や奈良の寺々を訪ね、子供の頃から好きだった仏像と語ることで、心の平穏を取り戻そうとしたのだ。薄暗い寺の一隅から射す陽光に、ぼんやりと浮かび上がる仏像の尊顔を見つめるうちに、「私は日本人なんだ。日本人なのだから、日本人の心で作ればいいんだ」との思いが湧き上がってきた。その時、植田さんは真の日本人向けの「衣装哲学」を体得されたに違いない。「人間の身体は本来丸いものです。服はその身体の上に立体的な型をつくり、人体そして精神までも一致したものでなくてはなりません」と。

2015年 集英社文庫

1990年、ニューヨークの国際ベスト・ドレス委員会は、内外記者団に対し、1989年から1990年度における授賞者リストの発表が行われたが、冒頭、上皇后様は、次のような特別な言及をお受けになられたという。「日本の皇后さまは、皇太子妃でいらした頃より、和洋の着こなしとともにこの上なく美しい感覚の持ち主として注目を受けてこられたが、この度、世界の服装界における国際的宝(インターナショナル・トレジャー)との評価をお受けになった」(発表文要約)。植田さんもこの特別な言及には感動一入ではなかったか、と推察するのだ。「自分になじまず、不似合いなものは拒否する勇気も必要です。決してかたくなではなく、柔軟な心を持ち、着るものに着せられず、あまり意識しなくなったときから、真の個性ある装いが出発するものです。何を、どのように選び、どのような方法で、自分の生き方とかかわり合流させるかによって、服の価値も決まります」。デザイナーとしての矜持が伝わってくる文章ではないだろうか。直木賞作家の向田邦子さんとは、15年という長いお付き合いだったという。向田さんの「物を視る場合には、その物の品性を、また人を見る時は、その志の高さを尊重する姿」に惹かれていた。志村喬・政子夫妻に「三人姉妹」と呼ばれ、親しく遊んだものだという。実際の年齢とは違うけれど、頭のよい長女が澤地久枝さん、敏捷でお茶目で、優しい思いやりを持つ次女が向田邦子さん、そして三女が植田いつ子さんという位置づけであったらしい。今頃は、天上で向田邦子さんと植田いつ子さん、姉妹仲良く遊び、語り合っているような気がする。

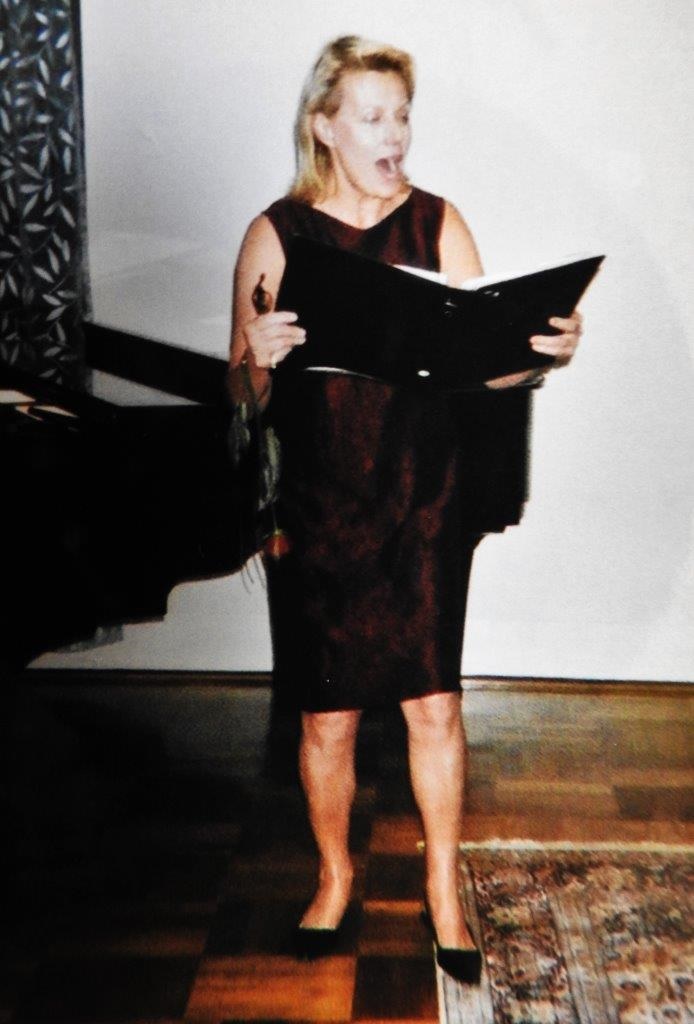

2020.10.26 アルヤ・サイヨンマーさん フジコ・ヘミングさん 会場で歌うアルヤ・サイヨンマーさん

・自宅で資料関係の整理をしていたら、懐かしい写真が出てきた。フィンランドにアルヤ・サイヨンマー(SaijonmaaArja)という歌手がおり、“フィンランドの歌姫”と呼ばれている。彼女が来日して東京都新宿区初台のオペラシティでコンサートをしたときの写真である。実は、弊社はアルヤさんの本の版権を取得し、翻訳出版したのだ。その際、販売促進も兼ねて来日して頂いたのである。僕は原著を手にしたとき、アルヤさんのサウナを通して魂と肉体の「癒し」の大切さを問いかけると同時に、北欧の文化や母国に対する深い愛情や想いが伝わる本だと確信し、版権取得に踏み切った。書名は熟考した末に、『アルヤ、こころの詩――サウナと神話に癒されて』(2002年10月刊)とした。内容を簡単に説明すると、都会の慌ただしい生活を逃れ、故郷へ帰ってきたアルヤさんが、湖畔のサウナで心身の疲れを癒しながらもの思いに耽る。サウナと「カレワラ神話」を介して、現在と過去、現実と幻想が交錯する、彼女の精神世界が垣間見えてくるものであった。サウナの素晴らしさ、サウナにまつわる様々な思い出と逸話、そしてフィンランドに伝わる叙事詩「カレワラ」について語る、詩的で幻想的なエッセイ集である。

『アルヤ、こころの詩―サウナと神話に癒されて』

アルヤさんと僕

・アルヤさんは、ヨーロッパではよく知られた存在だが、日本ではまだ知名度が低かった。どんな歌を歌う歌手なのか、知ってもらうための意味もあって、僕はこの本に「Millionere Rosor」(「百万本のバラ」のフィンランド語版)ほか、本邦初公開のアルヤさんのヒットナンバー3曲入りのCDを付けることにした。アルヤさんは1965年に歌手としてデビューして以来、これまでに26枚のアルバムを発表してきた。クラシックからポピュラー・ソングまで歌う歌い手として幅広く活動している。また、「フィンランド・タンゴ」という新しい音楽ジャンルも開拓し、ヨーロッパだけではなく、アメリカのブロードウェイやヴィレッジ・ゲイトにも出演し、好評を博している世界的な歌手なのだ。幅広いレパートリーを持ち、フィンランドの民謡や北欧調の現代音楽、サルサなどのラテン音楽なども手掛けている。

・とくにギリシヤの音楽家ミキス・テオドラキス氏とは深い親交があり、たびたび彼とは共演を果たし、世界各地で公演活動を行っている。他にも、ヒューマニタリアンの運動の一環として、各地で数多くのコンサートを開催している。ゴルバチョフ元ソ連大統領が「ペレストロイカ」を発表した1982年のモスクワ平和会議にスペシャルゲストとして招待され、特別コンサートを行ってもいる。スウェーデンの元首相オロフ・パルメの葬儀(1988年)や、ドイツの元首相ウィリー・ブラントの葬儀(1992年)では「レクイエム」を歌ったこともある。国連の平和活動の一環としても、たびたびコンサートを開催してきた。1987年には、UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)親善大使にも選ばれている。行動的な国際人なのである。

熱心なファンの栗原小巻さんも駆けつけた

・ヨーロッパでは、よく知られた三人の女性歌手がいる。もちろん、アルヤさんも含めてである。あとの二人はエンヤさんとヤドランカさんである。エンヤさんは、アイルランド出身の歌手で、作曲家、音楽プロデューサーでもある。「ウォーターマーク」(1988年)が成功し、シングル「オリノコ・フロウ」が各国のチャートでトップ10入りし世界的な名声を得た。その後も、「シェパード・ムーン」(1991年)、メモリー・オブ・トゥリーズ」(1995年)、「ア・デイ・ウィズアウト・レイン」(2000年)の各アルバムが数百万枚を売り上げた。

ヤドランカさんも日本人にはお馴染みの歌手である。16歳の時にドイツに住む叔父のジャズグループに加わり、ベースとボーカルを担当。1984年、サラエボオリンピックのメインテーマ曲を作詞、作曲。自らそのテーマ曲を歌い、一躍ユーゴスラビアの国民的歌手となった。以前から日本文化、特に浮世絵、俳句に興味を抱いており、1988年、日本でレコーディングを行うために来日したが、その間に祖国ボスニアの内戦が酷くなり、それ以降、2011年まで日本を活動の拠点としていたという背景もあった。

・さて、著者を知ってもらうためのコンサートには、新聞各社の担当記者も駆けつけてくれ、記事を書いてくれた。この本の船出には恰好の宣伝材料となったと確信している。特に東京新聞で紹介された記事は素晴らしいものだった。今も僕の印象に強く残っている。また、アルヤさんの熱心なファンだという栗原小巻さんがお忙しい中を参加してくれ、フィンランドの国民的歌手ということからフィンランド大使館からも多くの参加者があったので、とても華やかな会場風景となった。僕は直木賞作家の常盤新平さんとは長いお付き合いだが、新平さんの奥様には、このコンサートで大変お世話になった。陽子さん(会議通訳)にこのイベントの司会をして頂き、大いに会場を盛り上げてもらったのである。外国のそれも売れっ子歌手を、販売促進を兼ね来日して頂いて、イベントを開催したというのは、後にも先にもこれ1回だけ。この時の想い出は、僕の記憶の中に息づいている。

●フジコ・ヘミングさん

フジコ・ヘミングさん

・実は先月末の日曜日、WOWOWで“魂のピアニスト”フジコ・ヘミングさんの特集が放映された。なんと3部構成で4時間半に及んだこの特集は、改めてフジコ・ヘミングという不世出のピアニストを再認識させられたものだ。第1部が『フジコ・ヘミング ソロコンサート ―いと小さきいのちのために― 』と題して、2017年に行われたチャリティーコンサートの録画であった。よく知られた「別れの曲」「月の光」や「ため息」に加え、代表曲となる「ラ・カンパネラ」など、全13曲が演奏された。第2部はドキュメンタリー映画『フジコ・ヘミングの時間』であった。60代後半になって遅咲きのデビューを果たし、一躍人気に火が付いた奇跡のピアニストの知られざる素顔と魅力に迫った秀作映画である。デビュー以来、88歳になった今でも、世界中で演奏活動を続けるフジコ・ヘミングさん。ヨーロッパ、日本、北米・南米と、世界を股にかけて行われるコンサートは、実に年間約60回に及ぶという。チケットは即完売で新たなオファーも絶えない。その情感あふれるダイナミックな演奏は、多くの人の心をとらえ、“魂のピアニスト”と呼ばれている。そんなフジコ・ヘミングさんを2年間にわたって撮影し、これまであまり明かされることのなかったオンとオフの素顔に迫った初のドキュメンタリー映画だ。

DVDにもなった「フジコ・ヘミングの時間」

・お気に入りのアンティークと猫たちに囲まれて暮らすパリの自宅で迎えるクリスマスの情景、宮大工がリフォームした古民家で過ごす京都の休日、留学時代の思い出が宿るベルリン郊外への旅など、初公開のプライベート映像も満載している。そこから浮かび上がるのは、自分の芸術に対してはストイックであり、私生活では弱者と動物に対して優しく、おしゃれが大好きなフジコさんの愛すべき人柄だ。世界中の人々を魅了してやまないフジコさんの音楽は、どんなライフスタイル・人生から生まれてきたのか。本作は、その秘密を解き明かしていく。

シンガーソングライターで牧師の陣内大蔵氏

番組中で紹介された弊社の本

・第3部が『フジコ・ヘミング 教会ソロ演奏 2020 ―くすしき調べ、とこしえなる響き―』と題し、今年8月に日本基督教団 阿佐ヶ谷教会にて無観客で行われた1時間半の彼女のピアノソロ演奏の模様が放映された。ナビゲーターはシンガーソングライターであり牧師でもある陣内大蔵氏が務めている。この第3部では、この困難な時代に心豊かに生きてゆくフジコ流の心得や自粛生活中の暮らしぶりなど、心温まるインタビューも行われ、好きなピアノ演奏も楽しめる構成になっていた。しかし、なんといっても感動したのは、冒頭に弊社刊『フジコ・ヘミングの「魂のことば」』からの言葉が引用されているのだ。また、番組の中でも陣内大蔵氏がこの本を取り上げており、フジコさんもお気に入りの1冊であることが窺い知れたからだ。残念なことに、現在、在庫がない。増刷ができればいいのだが。

・フジコさんの経歴を復習しておこう。東京音楽学校(現・東京芸術大学)出身のピアニスト、大月投網子さんとロシア系スェーデン人画家/建築家だったジョスタ・ゲオルギー・ヘミング氏を両親にベルリンに生まれる。5歳から母、大月投網子さんの手ほどきでピアノを始め、10歳から、ロシア生まれのドイツ系ピアニスト、レオニード・クロイツアー氏に師事する。東京芸大卒業後、28歳でドイツへ留学。ベルリン音楽学校を優秀な成績で卒業。長年にわたりヨーロッパに在住し、ブルーノ・マデルナに才能を認められ、彼のソリストとして契約した。この契約に際し、フジコの演奏に感銘を受けたレナード・バーンスタイン、ニキタ・マガロフ、シューラ・チェルカスキーからの支持、及び援助があった。しかしリサイタル直前に風邪をこじらせ、聴力を失う。失意の中、耳の治療の傍ら、音楽学校の教師の資格を得、以後はピアノ教師をしながら、欧州各地でコンサート活動を続ける。

・1999年2月、ピアニストとしての軌跡を描いたNHKのドキュメント番組、ETV特集『フジコ ―あるピアニストの軌跡―』が放映され大反響を巻き起こす。1999年に発売されたファーストCD『奇蹟のカンパネラ』は200万枚(2012年4月現在)を超え、記録を更新し続けている。2001年、ニューヨーク・カーネギーホールでのリサイタルでは、感動の渦を巻き起こした。2012年には、自主レーベル「ダギーレーベル」を設立。これは、フジコさん自身がリスナーに届けたい曲を、納得できる音質で録音し、世界に発信するという本人の音楽に対する強い決意によるものだという。猫や犬をはじめ動物愛護への関心も深く、長年の援助も続けている。また、米国同時多発テロ後の被災者救済のために1年間CDの印税の全額寄付や、アフガニスタン難民のためのコンサート出演料の寄付、3.11東日本大震災復興支援及び被災動物支援チャリティーコンサートといった支援活動を続けている。88歳を過ぎてなお、年間60回ものコンサートを続けているフジコさん。今後のより一層のご活躍をお祈りしたい。

2020.09.23 笹本恒子さん 笹本恒子さんと僕

・今月9月21日は敬老の日であった。昨今、元気なお年寄

地下鉄神宮前駅「いつかは逢える」(野見山暁治 2008年)

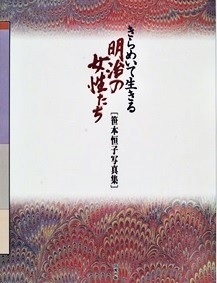

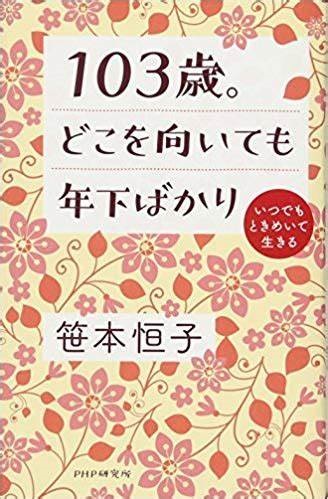

・さて女性では、なんといっても日本初の女性報道写真家・笹本恒子さんを挙げたい。今年、御年106歳になられるはずで、女性活躍社会のお手本のような方である。好奇心を大切にし、アンテナを張り巡らし、率先して行動してきた。清流出版を立ち上げた頃の僕は、月刊『清流』に続き、出版部門をスタートさせようと思っていた。出版分野としては、海外翻訳物、文藝エッセイ、実用書、小説、童話などを候補に上げた。更には僕が好きな芸術分野の出版物も柱として考えていた。芸術分野といっても広い。書道や洋画・日本画などの画集、美術エッセイ、写真集などがその候補であった。ちょうど創業から3年ほど経った1996年、写真集の著者候補として恰好の人物にお会いできた。それが笹本恒子さんであった。笹本さんはその頃、あるテーマをもって写真を撮り続けていた。その対象への思いをこう語ってくれた。「女性の権利がまだ保障されていなかった明治時代に生まれ、大正、昭和と走り抜けてきた、この人たちの苦労を残しておかなければならないとの強い思いから、明治生まれの女性を撮り続けてきました」と。

弊社応接室にて

・僕は日ごろから、女性の潜在的なパワーには感服していたこともあり、そのテーマに心を惹きつけられた。写真を見せてもらって、すぐに出版することを決め、笹本さんには写真選びと添える説明文をお願いした。こうして写真集が完成の運びとなった。弊社刊行の『きらめいて生きる 明治の女性たち――[笹本恒子写真集]』はこうして世に出たのである。明治という時代に生まれ、大正、昭和と生き抜き、時代を牽引してきた各界の女性たちは輝いていた。笹本さんは、そんな女性たち60人に直接会い、毅然として生きる姿を活写してきたのである。お恥ずかしい話だが、題字は元気だったころの僕が書いたものだ。

初版の表紙である

ちなみに登場人物は、歌手、小説家、詩人、随筆家、美容家、政治家、経営者、デザイナー、舞踊家など、極めて多岐にわたる。具体名(敬称略)を挙げれば、宇野千代、淡谷のり子、加藤シヅエのほか、佐多稲子、杉村春子、沢村貞子、秋野不矩、住井すゑ、丸木俊、飯田深雪、石垣綾子、井上八千代、北林谷栄、田中澄江、長岡輝子、三岸節子、吉行あぐりの諸氏など錚々たる女性たちが並ぶ。判型もA4変形を採用したので大きく掲載することができ、迫力のある写真集となった。これをきっかけに笹本さんには、何冊か弊社から単行本を出させて頂いた。『夢紡ぐ人びと――一隅を照らす18人』(2002年)、『ライカでショット!――お嬢さんカメラマンの昭和奮戦記』(2002年)、『昭和を彩る人びと――私の宝石箱の中から一〇〇人』(2003年)など、弊社の出版物のラインナップに華を添えて頂いた。

・簡単に笹本さんのプロフィールを紹介しておく。1914年、東京都の生まれ。日本初の女性報道写真家として知られる。1940(昭和15)年、財団法人写真協会に入社。社会派の写真を手掛ける一方、旺盛な行動力で明治の女性たちを手弁当で追いかけ、紹介してきた。終戦後、写真家として復帰し、国内で起こった話題・事件の女性たちを撮り、数多くのグラフ雑誌に掲載したが、活動の場であった写真グラフ誌の多くが廃刊され活動を休止した。約20年間の沈黙を破り、1985年に71歳で国内を代表する著名な女性有名人を集めた写真展「昭和史を彩った人たち」で再び写真家として復帰した。2001年、第16回ダイヤモンドレディー賞、2011年には吉川英治文化賞、2014年、第43回ベストドレッサー賞・特別賞、2016年、米国のルーシー賞(英語版)(ライフタイム・アチーブメント部門賞)など数々の賞を受賞している。2016年3月、それまでに撮影した100点の写真を長野県須坂市に寄贈。2018年、東京都名誉都民に顕彰される。

また時に笹本さんは、自費出版したという写真集を、売り込みに来社されたこともある。僕は笹本さんからその本が出版に至った経緯を聞くに及び、意気に感じて数十冊購入したことがある。それが『素顔の三岸節子 60年の想いをこめて』である。自費出版してまで三岸節子さんとの約束を守った、笹本恒子という人間に惚れ直したものだ。笹本さんは、1988年にフランスのヴェロンに三岸節子さんのアトリエを訪ねた際、絵と人となりを伝える写真集を出版するという約束をしたのだという。そのまま約束が果たせず、いつしか10年という月日が経ってしまったのだった。

自費出版(1998年)

二人の初めての出会いは、1938年にまで遡る。笹本さんは写真家になる前、画家を志していたことがあり、絵を見てもらおうと三岸節子さんを訪ねたことがあった。フランスはパリから南へ130キロ、ブルゴーニュ地方のヴェロン村の三岸邸を訪ねた時には、その時からすでに半世紀近くも経っていた。三岸さんはこう言った。「そういえば、初めて絵を持って私のところにいらした時は、あなたはお下げ髪の少女だったわね。確か新聞社の偉い方の紹介で……」。笹本さんは、三岸さんの記憶力の良さにびっくりしたらしい。そんなに長いお付き合いがあり、約束を果たせなかった笹本さんは、自らの不甲斐なさに切歯扼腕していたことだろう。僕は見本を見て、写真はもちろん、添えられた文章にもほだされた。読むほどに、三岸節子画伯と笹本恒子さんの人間と人間の深い絆がひしひし伝わってきた。僕は編集者が作家とお付き合いしていく上での一つの形として、弊社の編集者にも是非読ませたいと思い、1冊ずつ配ったことを覚えている。

PHP研究所刊(2017年)

・笹本さんは長らく都内の高層マンションに一人住まいをされていたが、自宅で転んで大腿骨を骨折してしまう。立ち上がろうと手を突いた時に、手首も骨折してしまう。あまりの痛さにそのまま気を失い、22時間倒れたままだったという。この時の笹本さんの情況は僕にもよく分かる。僕も似たような体験をしたからだ。僕は、清流出版を立ち上げて以降、編集のほか経理や広告、営業等も見ていたので忙しく、ウィークデイはフェアモントホテル(当時)を定宿にし、週末だけ八王子の自宅に帰るという生活をしていた。午前1時前、ホテルに入浴して浴槽から上がってきて、そのまま脳出血で倒れてしまう。笹本さん同様、ほぼ一昼夜というもの倒れたままであった。不審に思った社員からの問い合わせで、ホテル側がカギを開けて発見されることになった。

笹本さんの場合も、翌朝、取材で訪れた方が異変に気づき、なんとかカギを開けて発見され、そのまま入院し緊急手術となった。そんな笹本さんに更なる悲劇が襲う。なんと今度は、入院先の病院のベッドから転げ落ち、反対側の大腿骨も骨折してしまう。両方の大腿骨を骨折してしまっては、歩けるわけがない。車椅子の生活となり、一人暮らしを諦めて100歳で鎌倉の老人ホームに入所することになった。老人ホームは安心・安全な場所として重宝されるが、バリアフリーで何もかも介護の人がやってくれるので、身体を使わなくなり筋力低下は否めない。意識しないと頭も使わなくなり、老化がますます進行することになる。笹本さんはそんなことは百も承知だった。自分を鼓舞する方法を知っている。

・「ここに移ってからすぐに、全身が映る鏡を買いました。いつも身だしなみには気をつけなければね。壁には大好きなゴッホの『ひまわり』の絵を飾りました」。気持ちよく暮らしたい、の思いからだという。好奇心を持って前向きにというのが、笹本さんの真骨頂だ。仕事に生き、ときめきの対象を見つける名人でもある。暮らしている老人ホームの最高齢なのはもちろん笹本さんだ。「一番忙しくしているのも私かもしれません。とにかくボーッとしている時間がないの。いつどうなっても不思議ではないから、やり残した仕事を完成させないと、おちおち死ねません」。と意気軒高である。『好奇心ガール、いま97歳』の著書もある笹本さん。今日という日を充実して過ごしている。こんな前向きな生き方、次代の若者たちに是非学んでほしいものである。

2020.08.26 バーバラ寺岡さん バーバラ寺岡さん

・バックナンバーを繰っていると、いかに多くの方々にお会いしてきたかを実感させられる。その人たちの支えがあってこそ、僕は、なんとか出版界を生き抜いてこられた。そのお一人であるバーバラ寺岡(本名:寺岡たみ子、1945年3月―2017年6月)さんがお亡くなりになった。腹膜ガンのため、享年72であった。「バーバラ」という名前は、彼女の祖母の名前であり、仕事をするようになった際に姓名判断により選んだ名前だという。バーバラさんには大変お世話になった。月刊『清流』にご登場頂いたし、弊社から2冊の単行本を出させても頂いた。僕は代々木にあったバーバラさんのご自宅に、何度かお邪魔している。砂利を敷き詰めた庭に、外国製の大きなキャンピングカーが止まっていたことがあり、びっくりしたことがある。フォード社製のキャンピングカーだという。広い車内には、ベッドはもちろん、キッチンやトイレ、シャワー等の設備があり、冷蔵庫、電子レンジなど電化製品も完備、食糧品と水さえ積めば、大地震があっても生活できる準備がすべて整っているとのことだった。自らの波瀾万丈の人生経験から、何が起こっても事前に準備しておかなければならない、という考え方になったようだ。

エネルギッシュな方であり、ポンポンと立て板に水のごとく、ユニークな発想を口にされたのを懐かしく思い出す。実際、アイデアウーマンとして知られ、実に250種以上の発明品の製法特許、実用新案特許、商標権などをお持ちであった。具体的には、包丁やまな板の類から、食器、衣類、絨毯など生活全般にわたっている。例えば「掃除ッパ」である。そもそも商品名からしてユニーク。スリッパの裏にモップを付けたもので、歩きながら床掃除ができるというのがウリであった。また「サバイバル・バッグ」は、ファスナーを開け、裏返すとスポーツバッグになり、もう一つのファスナーを開けて裏返すと、ブルーのナイロン地と黄色のキルティングの寝袋になるという代物だった。また、食べ物では、小麦粉の代わりに玄米粉を使った「玄米粉ケーキ」を発案している。機能性とともに、美的感覚も備えているというのが、いかにもバーバラさんらしいと感心したものだ。

月刊『清流』の「人間劇場」にも登場した

・もう一つ、バーバラさんは、ある編集者との出会いを演出してくれた。後に弊社出版部長となった臼井雅観君である。実は臼井君とバーバラさんは、臼井君が女性誌の編集者をしていた縁で知り合い、これまでにバーバラさんとのコンビで何冊か単行本を手掛けた実績があった。たまたま僕が波乗社の山口哲夫(グッチャン)君とバーバラ邸を訪れていた時に、臼井君も丁度訪ねてきて、そこで出会ったのだ。聞けば、単行本1冊分に十分な分量の書き下ろし原稿があり、臼井君がほぼ編集作業を終えているとのこと。弊社では、バーバラさんの著になる『美容 健康 爆発 クッキング――バーバラ特効スタミナダイエット食』という本を出させて頂いたばかり。その販売状況の報告と、次の単行本企画の相談でもしようと思って訪ねた矢先である。僕は即断即決した。臼井君の編集企画した原稿で2冊目を出せばよい。渡りに船とはこのことであった。

『美容 健康 爆発 クッキング――バーバラ特効スタミナダイエット食』

・臼井君がほぼ編集作業を終えていたことから、原稿を受け取ってから刊行までは早かったのを覚えている。書名はバーバラさんの希望も取り入れて、『バーバラ・ウルトラ学――これを知らずして美・食・ファッションを語るなかれ』とした。内容はバーバラさんが、試行錯誤を繰り返しながら、独自に生み出した美容・健康法の指南書といったものであった。新聞広告を出した時の惹句はこんな風になった。《大使令嬢であった著者が美の本流ハンガリーの美・食・ファッションについて、エリザベート皇妃が実践していた本当の豊かさとブランドの使いこなし方を「マリー・アントワネット症候群」の日本女性に贈る》と。ちなみに、エリザベートとは、美人の誉れ高く、オーストリア=ハンガリー帝国の皇帝(兼国王)フランツ・ヨーゼフ1世の妃であり、「シシィ」の愛称で知られた皇妃である。

表紙は「バーバラ」の名を受け継ぐことになった祖母のバーバラさん、それにエリザベート皇妃、ご本人の三枚の写真をあしらったデザインとした。巻頭のカラー口絵では、バーバラさんの人脈の広さを伝える、世界的なファッションデザイナーや文化人、プロスポーツ選手との華麗なツーショット写真や、健康に適したアイデア料理や全国各地から精選したお薦めのパン・菓子類などを紹介していた。バーバラさんは、「人間の生活たる衣食住には、風味、風景、風土の三つの要素が大切であり、特に風土にあった生活をしなければなりません」を持論としていた。本書は、そんなバーバラさんの思いを体現するためのアイデアが、いっぱいに詰まった本であった。

・バーバラさんの経歴を簡単に紹介しておこう。1945(昭和20)年、ハンガリーの生まれ。父君は日本人の外交官、母堂はハンガリー人の美顔術師であった。父君はペルー大使、イラン大使を務め、サンフランシスコ条約締結時には、吉田茂首相の秘書官として仕えた寺岡洪平氏である。祖父は日本海軍少将だった寺岡平吾で、曾祖父に当たるのが、新撰組の山脇正勝という立派な家系であった。終戦と共に外交官だった父君はソビエト抑留の国外追放となり、さらにハンガリーに社会主義政権ができたために、旧ブルジョア階級は田舎への移住を迫られた。母堂とバーバラさんも、田舎に移住させられることになった。お嬢さん育ちの母堂が、途方に暮れているのを尻目に、未就学児のバーバラさんが色々な物を売り歩き、日々の生活の糧を得ていたという。彼女のアイデアとたぐいまれな生活力は、この頃からすでに醸成されていたものと思われる。

その後、父君とウィーンで再会し、15歳でようやく日本へ。白百合学園高校に通っていた時代に、父君が40歳の若さで他界され、家族の生活が一変する。お嬢様育ちで生活能力のない母親に代わり、通訳などの仕事を始め、家計を支えた。そのため勉学に差し支えるとともに、学校側からも厳重注意を受ける。それほど馴染めない校風だったこともあり、退学することになる。そもそも幼少の頃からアトピー性皮膚炎や喘息などの持病があったバーバラさん。この時のアルバイト生活でさらに体調を崩し、苦悩の青春時代を迎えることになる。体調不良と肥満に悩み、後年には、膠原病にも見舞われたが、生来の探求心によって中国の医者・学者に出会い、中国の伝統薬膳料理を研究し、体質改善するなど試行錯誤しながら病気を克服してきた。1966年『デザートとお菓子』という著書で料理研究家としてデビューし、1970年、日本にまだ登場して間もなかった電子レンジを使った調理法を初めて紹介した。薬膳料理や東洋医学を元に生活全般と風土の関係を探求し、オリジナルな健康法や美容法を考案したのである。内外のファッションリーダーとも親しく、よくテレビ出演もされており、料理研究家のほかに、皇室ファッションなどファッション評論家としても活躍された。

また、バーバラさんは、日本語のほか、ハンガリー語、英語、スペイン語、イタリア語など何か国語も自由自在に話すことができる方であった。ご自分の頭に浮かぶアイデアも、ポリグロット(多言語を操る人)らしく数か国語で表現する人だったと思う。バーバラさんがユニークだった秘密もそのあたりにあるかもしれない。

『バーバラ・ウルトラ学――これを知らずして美・食・ファッションを語るなかれ』』

・さて、『バーバラ・ウルトラ学』だが、売れに売れ弊社の売り上げに大いに貢献してくれた。というのも、バーバラさんは、当時の東京12チャンネルで放映されていた「レディース4」にゲスト出演し、この本についてコメントしたのである。なんと放映中から弊社の電話がなりっ放しとなった。社員全員、昼飯抜きで電話応対したのだ。問い合わせの内容は、具体的に女性の美の原点でもある黒髪について語ったのだ。「合成洗剤入りのシャンプーを長く使用し続けることによって、私の髪はすっかり傷んでしまいました。ボリュームもなくなり、地肌も荒れて惨憺たる有様。そこで私は、自分用のシャンプーを手作りすることにしたのです。髪の質が一変しました。頭皮・頭髪にも優しく、髪のツヤを引き出し、潤いを与え、サラッと美しい自然な髪に仕上がりました。こんなに黒々とボリュームたっぷりの髪に生まれ変わったのです」と語ったのだ。

そして、ワインと卵の黄身を使っての自家製シャンプーの作り方を披露したわけだ。当時から、それだけ髪の悩みを抱えている女性が多かったのであろう。とにかく放映後も連日、電話はなりっ放しの状態が続いた。毎週、増刷しなければ間に合わないという嬉しい悲鳴であった。この喧噪状態は1ヶ月ほど続いたが、弊社の短期間での販売部数で、この本は記録的だったといっていい。自家製シャンプーについて補足すれば、ワインの中でもトカイアスーワイン(ハンガリーの貴腐ワイン)が一番のお薦めと言っていた。しかし、日本人の髪質からすれば、お手軽なワインでも十分効能効果があるらしかった。

・熟年になってからのバーバラさんは、「長生きしたければ、日頃から摂生に努め、体の機能が劣化しないように適度の運動を行い、自分を律していくよりほかない。それでも致命的な病気になるなら、天命として受け入れるしかない」などと言っていた。部分的に病気を探し治療していたのでは、かえって生活の質が落ちて、後悔することになる。だから、不要不急の検査は行わないこととし、自分から病気を探すことはしなかった。だから死の病となった腹膜ガンについても、痛みはなかったが腹水が溜まるので診療を受け、ガンが見つかったのである。しかし、無用な治療を受けることなく、痛みに苦しむこともなく、静かにお亡くなりになったという。人生を達観したような潔さが漂う、バーバラ寺岡さんらしい最期であった。謹んでご冥福をお祈りしたい。

2020.07.27 熊井啓・明子夫妻 熊井啓(くまい けい)・明子(あきこ)夫妻

・創刊間もない頃の月刊『清流』を繰っていて、「夫婦で歩む人生」に熊井啓(1930―2007年)・明子さんご夫妻にご登場頂いたことを思い出した。お二人は長野県松本市出身である。僕は信州には何か不思議なご縁を感じている。以前、ここでも書いたことがあるが、家内が松本市の出身であるし、僕も戦時中、信州は上田市に近い塩尻という所に疎開していたことがある。大好きなクラシック音楽でも、松本は思い出深い。毎年、紀尾井ホールで聴いている天満敦子さんとごく親しく、松本での天満さんのコンサートをプロデュースしていた石川治良さんが松本の三城にお住まいだし、「セイジオザワ松本フェスティバル」は1992年、指揮者の小澤征爾さんが創立したものだが、毎夏、松本市で行われていた。「サイトウ・キネン・オーケストラ」を指揮した、小澤征爾さんの演奏会チケットが思いがけず手に入り、勇躍、駆け付けて至福の夕べを過ごしたこともあった。松本は盆地であり、標高が670メートル前後と高い。真夏でも湿度が低いのでとても過ごしやすい。年を取るにしたがって、暑さが身に応えるようになった僕には、信州の涼しさはとても魅力的に思え、何度でも訪れてしまうのだ。

・春の選抜高校野球、夏の選手権大会など、高校野球も好きでよくテレビで見ていたものだが、松商学園など長野県の代表チームをつい応援している自分に気づき、我ながら苦笑したものだった。右半身不随となってしまった今は、そう簡単に行けなくなったが、温泉好きの僕がお薦めしたいのは、松本市入山辺の「扉温泉」である。扉温泉の由来は、天の岩戸を開いた天手力男命(アメノタヂカラオ)が戸(扉)を戸隠神社に運ぶ途中、ここで休んだという神話に由来する。「東の扉」「西の白骨」とも言われ、胃腸病を治す名湯としてもよく知られている。僕が一番好きな温泉といっていい。松本駅から車で40分ほどの薄川に沿った閑静な山の中にある温泉で、宿は「明神館」1軒だけである。この明神館から見る緑滴る山の景色、和洋料理も温泉の質も実に素晴らしい。僕が敬愛してやまない清川妙さんも、この温泉をこよなく愛し、よくこの明神館に泊まって、原稿を書いておられたのを懐かしく思い出す。

・映画好きだった僕は、大学卒業時、ダイヤモンド社の他に映画会社の東映も受験し受かっていた。銀幕の世界にも大変興味があり、映画制作に携わってみたいという強い思いがあった。だから東映の役員面接の際、事実上の創業者であった大川博氏を前にして「僕は製作をやってみたいんです」などと大言壮語してしまった。これに対して大川氏は、半ば苦笑しながら、「君、製作は僕の仕事だよ」と言ったものだ。それほどの映画好きだったから、熊井啓さんは気になる監督の一人であった。作品もほとんど観ている。

・熊井啓さんの監督としてのデビュー作は、日活時代に自作オリジナル脚本による『帝銀事件・死刑囚』(1964年)であった。戦後間もない1948年に起きた、帝国銀行椎名町支店(僕の実家に近い)の行員毒殺事件を入念に再検証し、犯人とされた平澤貞通を無罪とする視点で、事件経過をドキュメンタリータッチで再現した野心作であった。明子夫人は、新婚間もない頃、この映画の資料集めや企画書の清書などで監督に協力している。現代のようにコピーなどという便利なものがない時代である。熊井監督が借り出してきた裁判記録を、明子夫人が全部手書きで書き写したのだという。腕が腫れ上がるほどの作業だったというから、相当な重労働であったはずだ。しかし明子夫人は、資料を筆写しながら、事件の真実や確固たる考証を求めるために、懸命になっている監督のスタンスに感銘を覚えたというという。名実ともに最高のコンビだったわけだ。お二人は、松本深志高校、信州大学の先輩・後輩であり、監督が明子夫人より10歳年上で、監督が文理学部、明子夫人が教育学部の出身であった。

「夫婦で歩む人生」

・二人はお見合い結婚で、結婚したのは1962年だった。熊井監督の母堂と明子夫人の祖母が、松本の女子師範学校の同級生だったのがご縁の始まり。信州大学を卒業後、明子夫人は長野県内の清内路村という僻地で小学校の先生をしていた。見合いから結婚までは約1年ほどだったが、遠距離恋愛ということもあり、この間、会ったのは2回だけだった。監督は明子夫人の勤務先の小学校に宛て、毎日のように速達で近況と雑感を書き送った。明子夫人は、「田舎の小学校のことですから、速達というと何かあったのか、と郵便局員が血相を変えて配達にくるわけです。『もし返事があるなら預かっていきますよ』などと、親切な申し出を受けたりしました」と笑った。当然ながら、恋人からの手紙らしいと分かってからは、郵便局員もそんな対応はしなくなったというが。

・熊井啓監督は安曇野市の名誉市民となっている。現・安曇野市豊科町に生をうけ、映画監督として日本の映画界に多大な功績を遺してきた。前述した『帝銀事件・死刑囚』で映画監督デビューを果たしてからも、『日本列島』(1965年)、『サンダカン八番娼館――望郷』(1974年)、『日本の熱い日々――謀殺・下山事件』(1981年)、『日本の黒い夏――冤罪』(2001年)といった日本の近現代における社会問題や社会事件を主題とした作品を世に問うてきた。社会の裏側の隠れた真実を、綿密な調査によって白日の下に晒す作品であった。これらの作風から骨太な「社会派映画監督」として高く評価されている。熊井監督は日活を退社してフリーになったが、退社の背景には、三船プロと石原プロが組んだ『黒部の太陽』の監督を引き受けたことにある。当時、映画界には五社協定というものがあり、それに違反するからと、日活が監督を降りるようクレームをつけたからだった。

DVD版『黒部の 太陽』のポスター

・『黒部の太陽』(1968年)は、石原裕次郎氏(石原プロ)、三船敏郎氏(三船プロ)を主演に、黒部峡谷に黒部第四ダムを建設するまでの壮大なドラマであった。世紀の大工事といわれた黒四ダム工事は、大自然との闘いの連続でもあった。軟弱な花崗岩帯にぶつかり、山崩れと大量の水が何度も切削中のトンネルを襲う。そんな難関を突破して、北アルプスを抜いてトンネルが開通するまでを描いている。石原裕次郎氏は、52年の生涯で100本近い映画に出演したが、最も印象深い作品として、やはり『黒部の太陽』を挙げている。「五社協定」のぶ厚い壁に阻まれて苦戦を強いられ、それを乗り越えて完成させることができたという経緯に加え、破砕シーンのロケ現場で右手親指を骨折、全身打撲の大けがを負った。そんな命がけのロケだったからである。

その後も、『忍ぶ川』(1972年)、『天平の甍』(1980年)、ベルリン映画祭銀熊賞受賞作の『海と毒薬』(1986年)、ベネチア国際映画祭銀賞受賞作の『千利休――本覚坊遺文』(1989年)、『深い河』(1995年)、『愛する』(1997年)など、意欲的な作品群を撮り続けた。日本の文芸作品を主たる原作として、人間の生と死の深淵を見つめ、私たちに生きることの意味を問いかけてくる。こうしたキャリアに対して、熊井監督は紫綬褒章も受章している。

・しかし、フリーランスになった当初の生活は不安定で、『地の群れ』を撮った時は、フィルム代にも事欠く情況だったという。しかし、明子夫人はまったく意に介さなかった。それが有り難かったと監督は後に述懐している。『忍ぶ川』のクランクイン直前には、監督が出血性胃炎で倒れ、危篤状態に陥ったこともある。眠気覚ましに煙草を吹かし、ウイスキーを飲みながらシナリオを書く日々だったというから、胃腸も爛れてしまったのであろう。吐血して救急病院に運び込まれ、「99パーセント助かりそうもないから、身内の人を呼びなさい」と医者に言われたというが、明子夫人は誰にも知らせなかった。親戚の人たちがベッドの回りに顔を揃えたら、彼はショックを受けて、助かるわずかな可能性さえ無くしてしまう、との判断だったという。僕はこの話を聞いて、腹の座り方がまるで違うと驚嘆させられたものだ。

熊井啓記念館(豊科交流学習センター「きぼう」内)

1998年刊行

2008年刊行

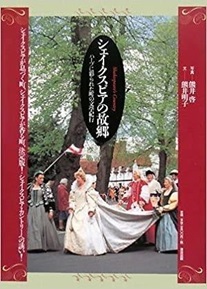

・明子夫人にはハーブにまつわるエッセイを中心にした『こころに香る詩』(1998年)という本を出させて頂いた。そして2008年、熊井監督の一周忌に間に合わせるよう編集作業を急がせたのだが、熊井監督が本文中の全写真撮影を、そして明子さんが文章を書いた『シェイクスピアの故郷――ハーブに彩られた町の文学紀行』という夫婦合作本を弊社から刊行することができた。熊井ご夫妻が、生涯で唯一の共著書であった。明子夫人に大変喜んでいただけたので、出版部の面々が強行日程で頑張ったのも報われた思いがした。

実は、この本の編集・制作過程での副産物がある。明子さんにお聞きしたのだが、僕はご夫妻の熱い絆に心底驚かされた。というのは、仲良し夫妻といえども、当然のことながら夫婦喧嘩をすることもある。そんな時に、熊井監督はよく、「来世で結婚してやらないからな」と言っていたのだという。この言葉が仲直りするための殺し文句になるとは、僕にはまったく考えられない。夫婦間にいかに深い絆が結ばれていたかが、よく分かろうというものだ。僕などどちらかといえば、好き放題してきて、家内に愛想尽かしをされかねない。まるで月とスッポンである。安曇野市豊科町には、熊井啓監督の記念館がある。松本を訪れる機会があったら、穂高町の碌山美術館とともに、是非、再訪してみたいと思っている。

2020.06.22 岡部伊都子さんと京都の作家たち、環境アートのクリストとジャンヌ=クロード夫妻 ●岡部伊都子さんと京都の作家たち

岡部伊都子さん

・新型コロナウイルスの影響で、巣ごもり生活が続いている。創刊して間もない頃の月刊『清流』を眺めていたら、懐かしさに胸が熱くなった。清流出版を立ち上げ、必要なスタッフを募集した。月刊『清流』を創刊するに当たり、連載や特集記事を企画立案し、それに合わせて原稿依頼に東奔西走していた。当然のことながら、3ヶ月号分くらいを同時進行で進め、目処をつけておく必要がある。簡単に引き受けてくれる人もあれば、無名の出版社の依頼ということもあり、渋る人もいた。編集作業が始まった。締切日に原稿を受け取り、原稿整理して印刷所に入稿する。初校ゲラが上がってくれば、スタッフとともに校正をし、印刷所に戻す。再校が上がってくる。総頁の半分以上がカラーということもあり、色校正も自らチェックしなければならなかった。

もちろん、原稿料の支払い、入出金管理など経理全般も見ていたので、身体がいくつあっても足りないほどの忙しさ。当時、僕は都下の八王子に住んでいた。京王線の最寄り駅まで数十分かかり、そこから九段下まで電車で1時間ほどかかる。都合、1時間半以上、通勤にかかった。この通勤の往復時間が惜しくて、千鳥ヶ淵にあった“フェアモントホテル”(2002年1月に閉鎖され、今はない) を定宿にすることにし、週末だけ家に帰ることにした。ここなら会社まで徒歩5分ほどであり、朝早くから夜遅くまで、仕事に没頭できた。そうなると楽しみといえば食べるだけで、およそ神保町界隈の美味しいといわれる店は、和洋中華、ほぼ完全制覇したと自負している。

・原稿の依頼先はもちろん関東近辺が多かったが、古都・京都にも結構通った。依頼にお邪魔して、その後、単行本を出させて頂いた方も多い。原稿執筆の依頼では、ウィリアム・ブレイクの翻訳で知られた寿岳文章氏(英文学者、随筆家、書誌・和紙研究家)や、娘さんの寿岳章子さんにも大変お世話になった。作家の秦恒平氏には、その後『京都、上げたり下げたり』という単行本を出させて頂いた。市田ひろみさんには『パルミラのコイン――旅に想い、旅をうたう』をご執筆頂いた。民族衣裳が好きで、人や自然との触れ合いを求め、国内外を旅する著者が、旅先で心に残った情景や出来事を、見たまま感じたままを、紀行文と詩で綴ったものだった。旅先のスナップ写真を適宜入った、見ても読んでも楽しい本だった。また、京都・醍醐寺座主の麻生文雄氏にもお会いし、ひろさちや氏と『修験道の魅力』という対談集を出させて頂いている。保守派の論客で知られた京都大学名誉教授・会田雄次氏も、僕の熱意に免じてご承諾を頂いたのも忘れがたい。最近では、特集に瀬戸内寂聴さん、今や売れっ子で『京都まみれ』の著書の井上章一氏にもご登場頂いている。

秦恒平著 市田ひろみ著

『京都、上げたり下げたり』 『パルミラのコイン』

・京都大学卒業の作家にも随分お会いし、寄稿して頂いた。南極越冬隊長だった西堀栄三郎氏、『日本沈没』がベストセラーとなったSF作家・小松左京氏の他、高田宏、辻一郎両氏も思い出深い著者である。二人は京都大学の入学式後の健康診断で初めて出会い、生涯の親友となったという。高田氏には2冊の本を編ませて頂いた。『出会う』は様々な出会いを綴ったエッセイ集で、名も知らぬ人との一期一会の出会い、木や森との出会い、川や海や島に出会い、町や村に出会う。そんな出会いの数々が人生に彩りを添えてきた、と綴ったものだ。『還暦後』は、年を重ねるにつれ死が身近となり、関わるもの全てに感謝の気持ちが湧いてきた。旅好きの著者は、胸の奥でこれが最後という気持ちがあると、すべてが愛おしく、すべてが懐かしく思えてきたというエッセイ集。この本を読んだ女優の浜美枝さんが、新聞の書評欄で絶賛してくれたことを思い出した。

・そして高田氏は親友の辻一郎氏を紹介してくれた。辻一郎氏にも3冊の本を出させて頂いた。『父の酒』、『忘れえぬ人々』、『私だけの放送史』だが、特に僕が興味深かったのは『父の酒』である。というのも、辻一郎氏の父君が往時の『サンデー毎日』編集長だった辻平一氏であったからだ。まだ新聞社系の週刊誌しかない時代、辻氏の『サンデー毎日』と扇谷正造・編集長が率いる『週刊朝日』が、ガチで部数を競っていた。文字通り、企画力と連載小説で、切磋琢磨しながら部数を伸ばしていく様はまさにドラマチックであった。

・辻平一氏は大阪外語大学露語科を出て、大阪毎日新聞に入社、敏腕記者として健筆をふるった。戦後間もなく、『サンデー毎日』に異動し、ライバルだった『週刊朝日』が、吉川英治の『新平家物語』を連載することによって、飛躍的に部数を伸ばすと、対抗するように『サンデー毎日』は、懸賞小説で発掘した源氏鶏太の『三等重役』を連載し、『週刊朝日』を急追した。懸賞小説から、多くの有能な作家を世に送り出した。文壇に登場した主な作家を挙げてみると、海音寺潮五郎、山手樹一郎、村上元三、山岡荘八、城山三郎、永井路子など後のビッグネームがきら星のように並ぶ。辻一郎氏は、そんな偉大な父君の足跡を辿ることによって、新たな発見もあり楽しい執筆だったようだ。

ちなみに、辻一郎氏は、僕も受けて受かった、映画会社の東映には入社せず、新日本放送(現・毎日放送)に入社する。主として報道畑を歩き、取材活動にあたる一方、報道番組の制作に携わっている。テレビ番組の制作では、「若い広場」、「70年への対話」で民間放送連盟賞を、「対話1972」、「20世紀の映像」で日本の放送文化の質的な向上を願い、優秀な番組・個人・団体を顕彰する、権威ある「ギャラクシー賞」を受賞している。後年、取締役報道局長、取締役テレビ編成局主幹などを歴任した。退社して後に、大手前大学教授、同志社大学大学院非常勤講師などを務めた方であった。

・さて、京都生まれではなく大阪の生まれだが、もっとも僕の心の奥深く息づいている人がいる。その人が随筆家の岡部伊都子さんである。京都府の北区出雲路のご自宅には、約20回、お邪魔させて頂いた。庭には季節の花々が咲き、出迎えてくれた。季節の変遷とともに、寒椿が咲き、梅が咲き、桜が咲く。馬酔木や射干、初夏には山梔子、紫陽花など、いつも四季折々の草花を丹精されていた。伊都子さんは落ちた花々にも、再び命を吹き込んでいた。大きな水盤に落花を浮かべ、それを楽しむのである。記憶に残っているのは、椿の真っ赤な花が淡い日差しを受けて、水面を彩っていた。それは一幅の日本画のようでとても美しかったのを覚えている。

岡部伊都子さんは、大正12年大阪の生まれ。大阪相愛高女を病気中退している。14歳で結核を患って以来、病身をいたわりながらこれまで生きてきた。伊都子さんには、最初、「いま、この人」という人物ドキュメントにご登場頂いた。その後、連載執筆をお願いし、お引き受け頂いた時は、有頂天になったものだ。「映すしらべ 未来創る人びと」と題し、美術を通して哲学と愛に満ちた自分の発見、その喜びが未来を創る人々の力となる、というコンセプトで魅力ある人々を1年12回にわたってご紹介頂いた。随筆家への道は、当時、花森安治さんが編集していた『暮らしの手帖』の公募に応じ原稿を送ったことに始まる。病身の身であり、普段着は寝巻であったことから「ねまきの夢」と題したエッセイだった。このエッセイが採用され、随筆家への道が開けたのである。以来、随筆一筋に生きてきた。

月刊『清流』の「いま、この人」に登場

・岡部さんは「私は“加害の女”なんです」とよくおっしゃっていた。「私は一番大切な人を殺してしまったの」と今も悔恨の情を抱き続けている。すでに戦争で兄を失っていた岡部さんに、結婚話が持ち上がった。親族会議では「生きて帰れるかも分からない人と結婚しても……」と反対する声が多かったという。そんな中で母堂がこう言ったという。「ここは伊都子の気持ちに任せるということでどうだろう」と。初めて二人になった時、婚約者は伊都子さんに、こう言ったという。「自分はこの戦争は間違っていると思う。天皇陛下のために死ぬのはいやだ。君や国のためになら、喜んで死ねるけれど……」。その時、婚約者は22歳、岡部さんはまだ20歳にもなっていなかった。「私は本当にびっくりしました。でも、その言葉の意味が分からず、受け入れることができませんでした」。

連載エッセイ「映すしらべ 未来創る人びと」

・岡部さんは「加害の女」の中でこのように綴っている。

《戦争のため、愛しい男たちを送り出した女たちは、被害者だという気が深かった。けれど戦争で死にたくない男側からみれば、「なぜ、喜んで死ねとばかりに送り出すのか。女なんて、愛するとは口ばかり。当然のように男を殺す側に渡す」と恨めしく思ったろう。その自分の加害にはっきりと気づいた。》と。

・伊都子さんの著書は100冊を優に超える。全集も『岡部伊都子集』全5巻が岩波書店から刊行されている。そして藤原書店からも『岡部伊都子作品選・美と巡礼』 全5巻が刊行されている。藤原書店の作品選の編者は、岡部伊都子さんを尊敬し、熱心な愛読者でもあった落合恵子さんと佐高信氏のお二人であった。この藤原書店の出版記念会が行なわれた際、僕は臼井君と招待されて出席している。藤原書店は主に、歴史、経済学、社会学、女性学等の社会科学全般の専門書や、教養書の出版をしている。僕の目標とする出版社であり、その出版活動には常に注目していた。この選集の内容も造本も素晴らしかった。出席者も岡部伊都子さんにゆかりある人々ばかりだったから、会場の雰囲気からして、フレンドリーなもので、とても居心地がよかった。関係者のスピーチも演奏された音楽も、実に心のこもったいい出版記念会であった。藤原良雄さん(藤原書店社長)にもご挨拶し、本日の盛会を讃辞し、ついでに僕の恩師・椎名其二さんを書いた『パリに死す 評伝・椎名其二』(藤原書店刊)の刊行されたことに感謝していると述べた。

伊都子さんは新刊が出る度に、サイン本を贈ってくださった。僕は本が届くと、味わいながらゆっくりと読んだ。歩んだ軌跡がもたらすものか、言葉に奥行きがあり重みがあるので、ゆっくり味わって読まないと、理解が及ばず上滑りしてしまうからだ。一貫しているのは、いつも弱者の視点に立ち、温かい眼差しを向けていたこと。僕に心残りがあるとすれば、1年間、連載して頂いたエッセイに加筆修正をしてもらえば、単行本化できたかもしれないのに、それをお願いしなかったことだ。お会いすると、いつも凛とした和服姿で、はんなりとした京言葉が心地よかった。今でもそれが耳朶に残っている。その岡部伊都子さんも、2008年4月29日、肝臓がんで逝去された。享年85であった。謹んでご冥福をお祈りしたい。

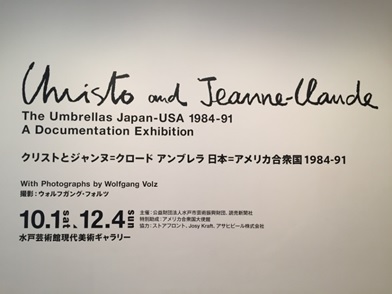

●環境アートのクリストとジャンヌ=クロード夫妻

クリストとジャンヌ=クロード夫妻

『アンブレア・プロジェクト』のパンフレット

『梱包されたポン・ヌフ』(1985年)

・僕とも関わりがあった不思議な芸術家を紹介しておきたい。1935年6月13日、同じ日に生まれた、ブルガリア出身の美術家と、環境芸術作家の一人として知られる妻のフランス人美術家ジャンヌ=クロードのおしどり夫婦がいた。2人は、世にも珍しい芸術を編み出した。「梱包芸術」である。一例をあげると、『梱包されたポン・ヌフ』(1985年)だ。セーヌ川にかかるパリの最古の橋を白い布で覆って完全梱包したのである。2週間の会期中に300万人が見物に来たそうだ。

『梱包されたライヒスターク』(1971–1995年、ベルリン)

・「梱包芸術」は「環境アート」、「ランド・アート」、「アースワーク」、「ヌーヴォー・レアリスム」などと評される。「芸術とは何か」という問いを改めて投げかけた点で、後世に記憶されるであろう。僕が大好きなジャンルの話である。

・お二人の「環境アート」、「ランド・アート」の意気込みに、魅せられた人がいる。ヘンリー・スコット=ストークスさんだ。僕より、2歳上の英国生まれで、『三島由紀夫 死と真実』(ダイヤモンド社刊、後に清流出版から改定)を書いたジャーナリスト。彼は、クリストとジャンヌ=クロード夫妻の環境アートに入れ込んで、彼らの『アンブレラ・プロジェクト』(1984 – 1991)に深く関わった。

・1991年には、6年間という準備期間を経て、茨城県とカルフォルニア同時に、全部合わせて3100本の傘を立てた『アンブレラ・プロジェクト』が世界の注目をあびた。僕がダイヤモンド社を辞める直前、ヘンリー・スコット=ストークスさんと奥様が来社され、僕にも賛同と協力してほしいと依頼された。具体的には、クリスト夫妻と茨城県の対象地域の土地の所有者を一軒一軒訪ねて、企画の趣旨を説明するのである。その手法は常に美術界ばかりでなく、社会的にも大きな話題を投げかけた。この間、ストークスさんは、文字通り寝食を忘れ、『アンブレラ・プロジェクト』の実現に邁進された。ダイヤモンド社をしばしば訪れたストークスさんは、土地の所有者(地権者)を説得するのに、さらにいいアイデアがないかと聞かれ、僕は「これ以上、ノー・アイデアだ」と答えざるを得なかった。

『アンブレラ 日本―アメリカ合衆国 1984-91』 日本側会場光景

・太平洋を挟んで、カリフォルニアの砂漠地帯に1760本の黄色の傘を、茨城県の水田地帯には1340本の青色の傘を同時期に点在させた。一本の傘の大きさは高さ6メートル、直径約8.7メートルという巨大なもの。1ヶ月弱の会期中に日本で50万人、アメリカで200万人を動員した。しかし、日本は台風シーズンに重なり、傘を閉ざさざるを得ない日が多く、訪れた観客を残念がらせた。このプロジェクトに対し、『高松宮殿下記念世界文化賞』(1995年)を授与された。そのクリスト氏が今年、5月31日、84歳で亡くなった。妻ジャンヌ=クロードさんは、すでに2009年、74歳で亡くなっている。ご夫妻は、日本の自然風景を愛し、アートにしてくれた。ご存じでなかった方は、僕の拙い文章で環境アート作品を観て味わい、末永く心に刻んで欲しい。謹んでご夫妻のご冥福をお祈りしたい。

2020.05.21 木村梢さん、佐藤有一さん、小川誠子さん●木村梢さん、佐藤有一さん

出版記念パーティで挨拶する木村梢さん。右側は佐藤有一さん

・コロナウイルスの影響で緊急事態宣言が発せられ、僕も外出がままならない状況が続いている。巣ごもり生活を余儀なくされ、ストレスが溜まらないよう生活しようと思うのだが、なかなかそうもいかない。季節はすでに爽やかな風が吹きすぎる5 月である。断捨離ではないが、不必要な書類等は処分していこうと思っている。たまたま古い写真関係を整理していて、この風薫る時期に行われた、弊社が主催したある出版記念パーティが思い出された。エッセイスト・木村梢さんと映画評論家・佐藤有一の出版記念パーティである。弊社から『少女の干もの』(木村梢著)、『わが師淀川長治との五〇年』(佐藤有一著)というエッセイ集を出させていただいてのことだった。写真で期日を確認してみると、2000 年5 月13 日に行われたことが分かった。

2000年に弊社より刊行 梢さんのサイン

『わが師淀川長治との五〇年』 2001年に弊社より刊行

ペギー葉山さんと梢さん。佐藤有一さんもペギー葉山さんと親しい

・場所はサッポロビールの系列会社が経営する、銀座四丁目のライオン・スターホールであった。スターホールは銀座のど真ん中のビルの8 階にあり、銀座が一望できる景色の良さが魅力で、日本初の女性報道写真家・笹本恒子さんの出版記念パーティも確かここで行ったことを思い出した。パーティはきらびやかなものだった。というのも、木村梢さんと佐藤有一さんはその人となりから、広い交友関係があり、数々の著名人も出席してくれたからだ。

パーティの直前、佐藤有一さんの本『わが師淀川長治との五〇年』を上梓された。前後して4月8日、朝日新聞の紙上に「淀川長治氏と佐藤有一さんの交流記事」が載った。おまけに1年後、淀川長治さんと共著で弊社から『ビデオで観たい名画200選(日本語)』(2001年刊)を刊行された。その本は4年後、光文社へ版権を譲渡したので、儲かるプロジェクトだった。

そしてパーティには、僕にとって一番会いたかった和田誠さんが参列された。古巣ダイヤモンド社で和田さんの本を出せていただいた。タイトルは、『ブラウン管の映画館』(1991年刊)。しばらくぶりにお会いしたこともあり、お互いの近況を含めて盛り上がり、話し込んでしまった。

和田誠さんと僕

・梢さんは昨年末にお亡くなりになられたが、何度も月刊『清流』にご登場いただき、お世話になった。妹のクニエダヤスエさんもご登場いただいたことがある。梢さんの父君は流行作家であった邦枝完二であり、「鵠沼小町」などと異名をとったほど美人で知られた。木村功さんと結婚し、そのおしどり夫婦ぶりはつとに知られるところだ。ただ、このご夫妻は育ちの良さから人を疑うことを知らず、マネージャーにお金を使い込まれ、多額の借金を背負うことになった。よく二人で「役者ってほんとに割の合わない職業だね」と話していたというから、本当に純なお二人であった。

木村功さんの亡き後、梢さんは借金返済をどうしようか、悩み抜いたという。簡単に返せる金額ではない。求人情報誌を買い込んで、必死で職探しをしたこともある。人徳というものであろう。ある編集者からの依頼で、木村功との来し方を綴った『功、大好き』を執筆することになる。これが大ベストセラーとなり、一気に借金を減らすことができた。確か7、8年かけて借金を完済されたのだが、完済し終わってから、あまりの安堵感で数日寝込んでしまったという。梢さんにとって、よほど重荷であったのであろう。出版後、テレビのワイドショーなどに引っ張りだこで随分出ておられたが、功大好きぶりは筋金入りであった。本文中にも書かれているが、「三人の子供より功が好き」と公言するほどの熱愛ぶりであった。そういえば息子さんの木村弘さんがこの本の装丁を担当された。功さんに似て、なかなかのイケメンだったので、褒めたことがあった。すると梢さんは、「功の方が断然美男子だったわよ」と軽く一蹴され、僕は思わず笑ってしまった。梢さんは老衰のために92歳で亡くなられたが、今は天国で功さんとラブラブであろう。ご冥福をお祈りしたい。

●小川誠子さん

・もう一人、書いておきたい方がいる。プロ囲碁棋士の小川誠子(ともこ)さんである。僕も下手の横好きで囲碁、将棋を嗜むが、小川さんは6歳の時に銀行員だった父君から手ほどきを受けた。父君はプロ棋士を目指したことがあり、アマ六段の腕前だったというから、師匠としては申し分ない。娘に生きる術を身に着けて欲しいという強い思いがあり、学校に行く前と帰宅しから囲碁漬けの毎日だったという。休日には碁会所に連れて行かれ、小学校の昼休みには教頭先生に呼び出されて半ば指導碁状態というから半端でなかった。もちろん、小川さんが常に勝っていたという。

8歳の時、新聞に掲載されていた詰碁の問題を解き応募する。すると「8歳で本当に解けたのか?」と新聞社が家に確認に来たほどとか。本当だと納得すると新聞記者は日本棋院の中部総本部を紹介してくれた。実際に通い始めたのは小学4年生からだった。1965年、14歳の時にアマチュア大会に出て全国優勝する。それ以降「おかっぱ本因坊」と呼ばれるようになり、1966年に木谷實九段に入門する。1970年にプロ棋士となり、1995年に六段。タイトルとしては1979、1980年に小林千寿さんを退けて女流選手権を2連覇。1986年、楠光子を破って女流本因坊を獲得している。1987年には、女流鶴聖戦で優勝した。2008年、杉内寿子八段以来、女流棋士として2人目となる500勝を達成している。「NHK杯囲碁トーナメント」で司会を長年務め、ファンの人気を集めたNHK杯テレビ囲碁トーナメントの聞き手を務め解説をするなど活躍された。

月刊『清流』「夫婦で歩む人生」

林海峯さんと小川さんの共著

・なぜ小川誠子さんに思い入れがあるのかというと、月刊『清流』の「夫婦で歩む人生」にご登場いただいたことがあるのだ。俳優の山本圭さんと結婚されて、新居に落ち着かれたころのことだった。人生の不思議さを思うのだが、実は小川さん、小学校時代「私、山本圭さんと結婚する」といっていたとか。友人たちの証言もあるようなので、事実であろう。そして圭さんとの馴れ初めは指導碁だった。圭さんは不調だった時期があり、その時の無聊を慰めるために囲碁を嗜んでいた。所属の俳優座でも囲碁が盛んだったようだ。兄弟子・大戸省三さんが俳優座関係者に囲碁を教えにいっており、小川さんもついて行った事が知り合うきっかけ。さらに不思議にも、東急百貨店のイベントで「囲碁祭り」が開催され、各界の碁キチと女流棋士がお手合わせした、そのお相手がなんと圭さんだった。

1977年、小川誠子さんと山本圭さんは仲代達矢ご夫妻の媒酌で結婚し、35歳で慧美ちゃんも生まれている。11歳差であったことと、囲碁会のマドンナであったこともあり結婚は大きく話題になった。取材の時に聞いた、圭さんの小川さん評があまりに面白かったので覚えている。誠子さんのことを、「まるで宇宙人のようで飽きない」とおっしゃっていた。どういうことかというと、電車に乗れば、乗り越しはしょっちゅう。買い物をすれば、一度払っているのに、また払おうとしたり。自転車で行ったのに、徒歩で帰ってきてしまう。極め付きは、新居に移って間もない頃、ご自宅に「道に迷ってしまった、どうしよう」と、電話を掛けてきたことも再々だった。そんなエピソードを聞いて、僕はプロ棋士としての矜持、集中力の凄さがこんな形で現れたのでは、と感じ入ったものだ。碁打ちは親の死に目に会えないという。碁はそれだけ奥が深いのだ。一局の勝負に10の40乗という盤面変化がある碁の世界は、まさに人生の縮図を見るようだ。山本圭さんは僕と同じ1940年7月生れである。だが圭さんは聡明な美男子。僕は残念ながら圭さんとの共通点はまったくない。

・小川さんは出産し育児をしながらも囲碁は続け、女流本因坊を獲得している。そのように囲碁に没頭し、忙しかったために圭さんは料理に目覚めたという。この料理について、小川さんは苦笑しながらこんなことをいっていた。「主人も凝り性なので、美味しい料理を作ってくれて有り難いのですが、築地まで仕入れに行って、お金に糸目をつけず好きな材料を買ってきて作るんですから美味しいのは当たり前ですけどね」。こんなお話の端々に、お互いの信頼感や思いやる心情が透けて見え、おしどり夫婦の評判を確認したような気がしたものだ。僕はダイヤモンド社時代、打ち合わせ等でシティホテルを訪れることがあったが、たまにホテル内で小川さんを見かけることがあった。聞くと、財界人に指導碁をされていたようだ。昨年末、病気のため東京都内の病院でお亡くなりになった。享年68はまだお若い。惜しい人を亡くしたものである。謹んでご冥福をお祈りしたい。ご逝去されてすでに半年、今もって、ケーブルテレビのCS700 チャンネルで『ありがとう 小川誠子さん【プレミアム版】』という番組を流している。全棋士やファンに敬愛されていらっしゃる証拠だ。この番組は、一ファンとしてもいつまでも流してほしいと切望している。

2020.04.22 坪内祐三さん、藤田宜永さん、小池真理子さん●坪内祐三さん

・80歳を目前にしていることもあり、回りの身近な友人・知人、また、清流出版にゆかりのある人々などが、このところ多く亡くなっている。今回はそんな人たちへの思いを綴ってみたい。ショックだったのは、“坪さん”こと評論家の坪内祐三さんの死である。僕の古巣ダイヤモンド社の元社長・会長、坪内嘉雄氏のご子息であった。その坪さんが今年1月13日、急性心不全のため東京都内の病院で亡くなった。まだ61歳の若さだった。作家の重松清さんが追悼文に書いておられるように、坪さんの仕事の全貌は「評論家」という枠組みには、収まりきらない人であった。『明治の文学』全25巻を編んでいるし、扶桑社から創刊された文芸誌『en-taxi』の編集同人も務めている。酒好きで知られ、飲み歩きの日々を綴った『酒中日記』(講談社刊、2010年)は映画化もされ、当の本人も出演しているほど。好奇心旺盛でありフットワークが軽く、視点もユニークそのものだった。『週刊文春』では「文庫本を狙え!」、また月刊『文藝春秋』では「人声天語」を連載し、亡くなる直前まで原稿を書き続けていた。僕はこの連載コラムを楽しみにしていたので、読めなくなったのは誠に残念である。

・坪さんは、1958(昭和33)年、東京都渋谷区本町に生まれた。早稲田大学高等学院から早稲田大学第一文学部に進み、同級生の藤原昭広さん(『プレジデント』編集長)と同じサークルに入るため、ミニコミ誌『マイルストーン』に参加している。また、大学の先輩のノンフィクション作家・一志治夫と知り合っている。将来の編集者、評論家への萌芽はすでにこの頃から見られている。卒業論文は「一九八二年の『福田恆存論』」だった。その後、早稲田大学大学院英文科に進学、修士課程を修了している。修士論文のテーマは「ジョージ・スタイナー」である。1987年、父君・坪内嘉雄氏の後押しもあり、都市出版に入社して、雑誌『東京人』の編集者となっている。

坪内祐三さんの卒論の指導教授は松原正教授である。当時、松原正さんは、福田恆存氏の一番弟子を自負されておられた。そして、僕は松原先生の単行本を古巣出版社時代に一冊出させてもらった。書名は『道義不在の時代』(ダイヤモンド社刊、昭和56年)である。僕が雑誌局から希望した出版局に移った翌年に、手がけた企画だった。その時、坪さんは大学院で松原正教授の指導を受けつつ、大空に雄飛する日を夢見て勉学に励んでいたのであろう。

・坪さんは、せっかく入った都市出版だったが、社内事情から3年ほどで辞めてしまう。1991年、『未来』7月号から西堂行人の依頼により「変死するアメリカ作家」(のち「変死するアメリカ作家たち」)の連載を開始し、1993年5月号まで断続的に掲載した。1992年、編集・執筆に携った、朝日新聞社の月刊『Asahi 特集:日本近代を読む「日記大全」』(1993年1月号)が出版となる。1993年、目白学園女子短期大学国語国文科言語コミュニケーション専攻の非常勤講師となり、6年間勤務している。1996年、『週刊文春』誌上で「文庫本を狙え!」の連載が開始。1997年4月、初めての単著『ストリートワイズ』を晶文社から上梓する。2000年には、前述したように『明治の文学』(全25冊、筑摩書房刊)を編集し、最初の配本が始まる。『慶応三年生まれ 七人の旋毛曲り』(マガジンハウス刊、2001年)で「講談社エッセイ賞」を受賞。2003年には、福田和也、リリー・フランキー、柳美里氏らと共に参加し、季刊の文芸クオリティマガジン『en-taxi』を扶桑社より創刊する。

・坪さんは、福田和也氏とはよほど馬が合ったようで、週刊『SPA!』誌上で酒気帯び時評「これでいいのだ」を10年以上にわたって連載し続けた。これは5冊の単行本にもなって結実している。僕の手許に5冊目の『不謹慎』(扶桑社刊、2012年)があるが、とにかく面白い。酒気帯びで歯に衣着せぬ語り口で丁々発止とやりあうのだから読者にはたまらない。テーマも決めずに酒場で集合するが基本だったというから、テーマはそのときどきの社会状況によって刻々変わる。その日の気分次第で、「震災と原発問題」「金正男」「雅子さま」「市川海老蔵」「ダルビッシュ有」「尖閣列島問題」「相撲八百長スキャンダル」「吉本隆明」「立川談志」などをテーマに、博覧強記の二人が縦横に切り込んでいる。僕が知らなかった文壇の内幕や角界の内情など、興味を刺戟された。巻末には対談10年間で語られた主だった本100冊が解説つきで掲載されている。これを眺めただけでも、知的好奇心を刺激されること必定である。

・月刊『本の雑誌』(2012年6月号)のコラム(『坪内祐三の読書日記』)では、僕の社長退任のことについて書いてくれた。『清流出版から加登屋陽一本はもう出ないのか?』と題する話だ。元々大変な映画好きであった坪さんは、かなりコアな映画関連本を30冊以上出してきた弊社を大変評価してくれた。僕が社長を降板すると、映画関連本が出せなくなるのではと心配してくれたのである。確かに、会社というものはトップが変われば、注力する出版傾向が変わることは当然ある。出版不況の真っただ中ということもあり、僕好みであった映画関係や絵画等の芸術ジャンル、文藝エッセイ等は減少したかもしれない。しかしながら、出版不況の荒波にもまれながらも、実用書を中心に出版点数も絞り込み、重点的に宣伝活動などしながら会社は着実に歩み続けてきた。坪さんが色々お気遣いしてくれたことには、感謝の念しかない。

・その『本の雑誌』の話を、もう少し述べたい。坪さんは、「昭和52年当時、私の父はダイヤモンド社の社長であったが、私は父からよく、加登屋という面白い編集者がいる、と聞かされた。そしてこの加登屋さんは清流出版という会社を興し、次々と面白い本を刊行していったが、清流出版は加登屋さんの手を離れもうその種の本は出なくなるだろうと、先週あるパーティーで会ったTさんに聞かされた。」と書いてくれた。今だから、Tさんの名前も高崎俊夫さんと明かそう。高崎さんと僕は、趣味も一致、数々の企画を進めた。

また、その号には、僕にとって大事なことが、坪さんの筆になっている。坪さんが、『帖面』53号(昭和49年)と56号(昭和52年)を読んでいて、以下の文章に注目された。「共に山内義雄の追悼号だが、56号の巻末の近藤信行『山内先生のあたたかさ』のこういう一節に目が止まる。山内先生の教えをうけ、先生の紹介によって椎名さんのもとへかよった加登屋陽一君(現在ダイヤモンド社勤務)は、『椎名其二さんのこと』と題する山内先生の文章を大切に保存していた。」――坪さんは、僕の本質=シイナイズムを見抜いていたと思う。

●藤田宜永さん、小池真理子さん

・ハードボイルドから恋愛小説まで幅広く手がけた、直木賞作家の藤田宜永(ふじた・よしなが)さんも今年1月30日、右下葉肺腺がんで死去した。藤田さんも働き盛りの69歳だった。藤田さんといえば、サングラスと長髪がトレードマークだった。故人の遺志で葬儀は家族で営み、お別れの会は行わないと書かれていた。妻は作家の小池真理子さんである。藤田さんは、1950年、福井県に生まれた。僕と同じ早稲田大学高等学院から早稲田大学に入学するも中退、渡仏し、80年までエールフランスに勤務していた。帰国後、エッセイなどの執筆活動に入り、86年に「野望のラビリンス」で作家デビューしている。90年に長野県・軽井沢へ移住。95年「鋼鉄の騎士」(新潮社刊、1994年)で日本推理作家協会賞を受賞。冒険小説やミステリーで評価を集め、その後恋愛小説も手がけた。99年「求愛」で島清(しませ)恋愛文学賞を受賞した。2001年、中年の洋服仕立職人を主人公に男女4人の絡み合う情念を描いた「愛の領分」(文藝春秋刊、2004年)で直木賞を受賞した。

・藤田宜永さんと僕は、同じ高等学院で学んだ。僕がちょうど10歳上になるのだが、数々の点で、話が合って面白かった。とくに二人とも習った春木一(はじめ)先生の話は、授業を思い出して、何回も笑いあった。隠岐島出身の春木先生が、一体なぜ、英語に興味が湧いたのか、現地を訪ねてその根源を是非聞いてみたいと思っていたが、叶わなかった。

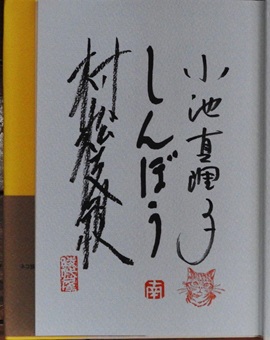

・96年には小池真理子さんが「恋」で直木賞を受賞しており、藤田さんの受賞で、初めての夫婦での直木賞受賞者となった。美男美女でおしどり夫婦として知られていただけに、残された小池さんの心痛は察するに余りある。小池真理子さんは、弊社とも関係がある。直木賞作家・村松友視さん、イラストレーターの南伸坊さんと、鼎談『猫族の夜咄』(弊社刊、1999年)を出させて頂いたのである。キャッチコピーも秀逸だった。「だから、あなたに首ったけ!」「“猫派”として人後に落ちない三人が、猫の魅力を縦横に語り尽くした」と帯にうたった。鼎談はお茶の水の山の上ホテルで行われた。村松さんと小池さんは、初対面であったが、そんなことはまったく感じさせないほど、打ち解けた鼎談になった。ほぼ、1日缶詰になって頂いたことになる。笑いっぱなしのような面白い鼎談で、担当編集者だった臼井君は、その後の編集作業でどれをカットするかで四苦八苦したと聞いた。鼎談後は、山の上ホテルのレストランでワインを開け、楽しい宴になったという。

・この本の刊行に際して、サイン会を催した。サイン会そのものは、社として何回も開催してきたが、三人揃ってというのは初めてだった。東京八重洲の八重洲ブックセンターで行い、猫好きがサインを求めて長蛇の列を作った。このサイン会で僕は残念な決断をした。今でも心残りだが、会場の混雑を心配し、サインは1人1冊に限るとしてしまった。三人が順番にサインをするから、時間的にも余裕をもたなければと考えたこともある。ところが結構、お三方共に、サインのスピードが速く、弊社の落款押し係の奮闘もあって、とてもスムーズに進行したのである。3冊、5冊と購入して、猫好き仲間にプレゼントしてもよかったわけで、売り損じてしまったのだ。もちろん、増刷にもなり、弊社は十分儲けさせては頂いた本なのだが。

・これに味をしめた僕は、臼井君に犬の鼎談も是非進めて欲しいむねを伝えた。臼井君が選んだメンバーは、中野孝二、黒鉄ヒロシ、如月小春の三氏であった。犬の魅力にはまった三人が語る、もう犬のいない生活なんて考えられない、というほどの入れ込みぶり。単なる犬の愛玩話では終わらず、老齢化社会、ボケの問題、孤独までもが話題に上がった内容深いものであった。しかし、犬鼎談参加者の中野孝二さん、如月小春さんはすでに亡く、黒鉄さんを残すのみなのは寂しい限りである。ところで販売実績だが、初刷りで終わってしまった犬鼎談に対し、増刷になった猫鼎談に軍配が上がった。僕は動物にそれほど興味がない。よくよく考えてみると、猫好きは血統書つきであろうと野良だろうと猫好きであるのに対し、犬好きは和犬好きの中野孝二さん、ゴールデンレトリバー好きの黒鉄さん、さらには大型犬と室内犬のような小型犬など、細部に分かれるということなのだ。僕はこの2冊の鼎談本を刊行したことで、いい勉強をさせてもらったと思っている。最期に、坪内祐三さん、藤田宜永さん、お二人のご冥福をお祈りして筆を擱きたい。

2020.03.24 フジコ・ヘミングさん2002年 弊社刊

・先日、NHK総合テレビで放送された「ファミリーヒストリー」は、人気ピアニスト、フジコ・ヘミングさんの家族史が取り上げられた。フジコさんについては、弊社から『フジ子・ヘミングの「魂のことば」』(2002年)を出版させていただいたこともあり、人一倍思い入れが強い。僕は根っからのクラシックファンだが、フジコさんのピアノ演奏にはいつも感動させられる。フジコさんの魅力をひと言でいうのは難しい。彼女しか醸し出せない独特の音楽世界に誘われるとでもいったらいいのか。フジコさんに、一番大事にしているものを訊ねたとき、こう答えている。「それは“音”。私だけの“音”よ。誰が弾いても同じなら、私が弾く意味なんかないじゃない」。この言葉に彼女のアーティストとしての矜持が、すべて表れている。極端なことをいえば、フジコさんは譜面通り、完璧を目指して弾こうとしているのではない。

時にはミスタッチもあるかもしれない。自身、こう言っているほどだ。「私よりもテクニックのうまい人はいくらでもいる。ピアニストの中には、ただ正確に弾くことだけを考えている人が多いわね。でも、はっきりいって、そういう音楽には芸術性はないと思う」。そして天才については、「世間では才能を羨む人がいるけれど、才能とは要するに”独断的な個性が強く、偏った考え方をする”ということでもある。だから往々にして才能は孤独で、社会からは受け入れられない。ある意味で才能に恵まれるということは、不幸なことかもしれないわね」。天才なるがゆえにぶち当たる高い壁、僕はなるほどなあと腑に落ちたのだった。

・フジコさんの本づくりに関しては、担当編集者の臼井君に聞いたことがある。完成までには色々と紆余曲折があったようだ。例えば、ヨーロッパの本に慣れているフジコさんは、カバーは捨ててしまってもいいもので、表紙が一番大切と考えている。これは僕もフランスにしばらく滞在したことがあるのでよく分かる。しかし、日本では、表紙はモノクロ印刷でカバーがカラー印刷というのがごく一般的だ。結局、臼井君はコスト高になるけれども、表紙・カバーともにカラー印刷にした。また、帯(本の腰巻)も苦心して売るためのキャッチコピーを考え、デザイナーの西山孝司さんが純白の帯に洒落た文字を乗せたデザインをしてくれたのだが、フジコさんは気に入らなかったようだ。「本は中身を見て納得して買ってもらえればいい、惹句に魅かれてという売り方はしたくない」というフジコさんの意見を勘案して、帯は無しでの刊行となった。

しかし、この本は30刷を超えるヒット商品となった。すべて結果オーライである。ハンディな新書版の上製本にしたこと、また装画、本文中の猫のイラストなど、すべてフジコさんご本人が描いたものであり、お洒落な本になったのも良かったようだ。出版評論家・井狩春男さんが絶賛してくれたことも大きかった。書評を大手新聞・雑誌等のほか、ご自身の著書でも紹介してくれたのである。その他、共同通信社が地方紙に書評を配信してくれたこと、また、全国各地の生協ルート、フジコさんのコンサート会場での販売、5冊、10冊と自分で購入して、友人・知人にプレゼントしたという人も多かった。通常の書店ルート以外で、これだけ動いた本は他にはない。僕は、コンサート会場で直接、フジコさんの演奏を聴いて、真のアーティストに触れてほしいとの気持ちから、弊社の社員はもちろん、ライターや外部編集者なども含め、よくコンサートに行ったものだ。

2005年 弊社刊

・コンサート会場以外でも、フジコさんにお会いしたことがある。華道家・假屋崎省吾さんの著書『假屋崎省吾の暮らしの花空間』(2005年)を弊社から刊行させていただいたのが縁で、假屋崎さんのブライダル・ファッションショーなどに招待され、担当編集者とよく出かけたものだ。ある時、ファッションショーのゲストとしてフジコさんが登場したことがある。假屋崎さんは大のクラシックファンで、花を活けているときもよく、クラシック音楽を掛けている。特にピアノ曲がお好きなようで、ご自身もピアノ曲をよく弾くという。そしてフジコ・ヘミングさんの大ファンでもあった。恐らくそんな経緯から、ショーのゲストに招聘したのであろう。

人気者のフジコさんが登場すると、会場の空気は一気に熱を帯びた。観客は少しでも前へ前へと押し合いへしあいしていたが、僕は車椅子だったので、舞台そでから見上げるような位置取りで、フジコさんの演奏を聴くことができた。あの奇跡の『ラ・カンパネラ』(フランツ・リスト)とグリーグのピアノ協奏曲を熱演してくれた。そして演奏を終えて、降壇してきたフジコさんは、真っ先に僕を見つけると近寄ってきて、しっかりと握手をしてくれた。あの手の温もりは今でも覚えている。僕にはいい思い出である。

フジコ・ヘミングさんと假屋崎省吾さん

假屋崎さんと僕 担当編集者

・番組では、フジコさんの才能を誰よりも信じ抜いた母堂・大月投網子(おおつき・とあこ)さんの執念がついに結実して、フジコさんが晩年近くに大ブレークするまでを追う。投網子さんは、明治36年に大阪で生まれている。父親は明治初頭に国産炭インキを発明した会社(現・東洋インキ)の創業者であった大月専平さんである。フジコさんにとって、祖父に当たる専平さんのインキ製造業の成功により、投網子さんは裕福な家庭で育った。

明治時代、大阪に暮らす個人宅では珍しい高価なピアノが家にあり、幼いころから慣れ親しんでいた。投網子さんは、さらにピアノの演奏技術を磨きたいとの思いから、音楽教育の最高峰・東京音楽学校(現在の東京藝術大学)への進学を目指す。当時、競争率が約7.5倍という難関を潜り抜け入学。厳しい試験を乗り越え、無事4年で卒業し、実家の支援を受け24歳のときにドイツ留学を果たしている。投網子さんは、留学時代に当時最高のピアノの一つと言われた「ブリュートナー社製」のピアノを購入し、日本に持ち帰っている。このピアノは現在も現役で活躍している。フジコさんが自宅での練習用に今も使用しているのだ。

・留学中のベルリンで投網子さんは、7歳年下のスウェーデン人 ジョスタ・ゲオルギー・ヘミングさんと出会う。ドイツに留学してから4年目のことだった。生まれたフジコさんのファミリーヒストリーは浮沈変転、苦難の連続であった。ドイツでフジコさんが生まれて間もなく、ナチスが勢力を拡大し、自由な芸術活動をするのにさまざまな影響が及び始めるなか、家族は日本で暮らすことを決断する。ドイツでデザイナーとして活躍していたジョスタ・ゲオルギー・ヘミングさんだったが、日本では思うような仕事ができなかった。

生活に行き詰まった夫婦は口論が絶えなくなり、ジョスタさんは戦争の気配が漂う日本での慣れない暮らしに見切りをつけ、妻と2人の子どもを残してスウェーデンに帰国してしまう。投網子さんはジョスタさんと別れ、幼い子どもたちを一人で育てていく決意を固めたのである。投網子さんは、フジコさんが5歳のとき、何気なく弾いたピアノの音色に驚いてその才能に着目し、ピアノを教えるようになった。それからの投網子さんのレッスンは、スパルタ式の厳しいものだった。

・疎開先の岡山県にある、フジコさんの通い始めた小学校には、国産のグランドピアノがあった。戦時中であっても投網子さんは学校に掛け合い、そのピアノでフジコさんが早朝と夕方に練習ができるように頼み込んだ。フジコさんが弾いていたピアノは、今でも総社市立昭和小学校で使われているという。昭和20年、フジコさんが13歳のときに疎開先の岡山県で終戦を迎える。戦前に援助してくれていた投網子さんの大阪の実家は空襲により焼失してしまう。一家の生活は苦しさを増していく。そんな状況下でも投網子さんはフジコさんにピアノを続けさせた。

フジコさんは16歳のときに、中耳炎をこじらせ、右耳の聴力を失う。それでも聞こえる左耳を頼りにピアノの練習を続けた。母と同じように東京藝術大学に進み、ドイツ留学を目指していた矢先、自身、無国籍者であったことが判明する。29歳になって、避難民としてようやく留学することができた。僕は以前、彼女の壮絶な人生を描いたNHKドキュメント、ETV特集「フジコ――あるピアニストの軌跡――」(1999年放送)を観たことがあるが、とにかく彼女の人生は一筋縄ではいかない。

・バーンスタインがその才能を認め、後押しがあり、コンサートデビューする直前、風邪をこじらせて聴力をすべて失う。1週間、砂糖水で過ごすというような貧乏体験をし、灯油を買うお金もなく、風邪を引いて聴力を失ったのである。耳が聴こえずしてまともな演奏ができるはずもない。リサイタルは惨憺たる結果に終わった。うちひしがれ絶望の中でどうやって暮らしていけばいいのか。ピアノを弾くことよりなにより、今日食べるために働かなければならなくなった、その胸中は察するに余りある。

平成5年、投網子さんが亡くなってから日本に帰国したフジコさん。テレビで放映されたのがきっかけで、一夜にして有名人になった。遅咲きの60代で大ブレークし、88歳となった今も世界各地のステージに立ち、人々を魅了し続けている。今も左耳だけ、それも普通の人の30%しか聴こえない。そんなどん底体験を経てブレークした。それだけに今も心に残るフジコさんの言葉がある。

《どんなに教養があって立派な人でも、心に傷がない人には魅力がない。他人の痛みというものがわからないから。》

山あり谷あり、苦節60年の苦労人だからこそいえる、珠玉の言葉ではないだろうか。

2020.02.21 加藤日出男さん

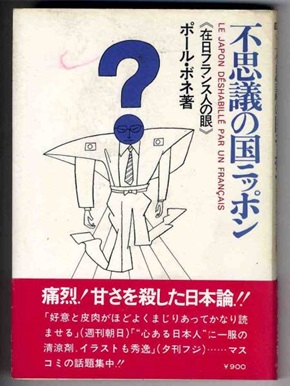

ポール・ボネ、この外国人は誰? と当時は騒がれた! 実は作家・評論家、藤島泰輔( ジャニーズ事務所副社長メリー喜多川の夫)さんのペン・ネームだ。今は、ようやく堂々と言える。僕の大好きなポール・ボネ、いや藤島泰輔さん!

・僕は自分の人生を振り返って、つくづく「僕は凡人だったが、周りの人には恵まれていた」との意を強くする。大学時代は、フランス文学者の山内義雄先生の薫陶を受けた。また、今でも僕が一番尊敬する椎名其二先生の謦咳に接することもできた。在仏40 年の椎名其二先生が日本へ一時帰国された時、直にフランス語や何が人生にとって大事かを教えてくださったのだ。このお二人とお近づきになれたのは、僕が大学生になったばかりの18 歳のころだ。お二人はもう70 歳に近かったはず。いまにして思えば、奇跡のような出会いだったというしかない。また、大学の部活では、下懸宝生流(ワキ宝生)能楽師の宝生弥一師、宝生閑師の両人間国宝から謡を習った。夏目漱石さんが幸運にも同流を学んでいたお蔭で漱石の門下生である安倍能成、野上豊一郎、野上弥生子、服部嘉香の各氏とも交流することができた。卒業後は、経済雑誌の老舗の一つ、ダイヤモンド社に入り、取材記者を皮切りに雑誌部門や出版局も経験し、出版業界一筋に歩いてきた。その間、石山賢吉、荒畑寒村、星野直樹各氏と幸運にもお近づきになれた。左翼、右翼と関係なく、幅広い人脈が僕の前に現れた。また、雑誌の取材や原稿依頼、単行本企画などで、多くの著名な方々にお会いする機会を得た。今でも思い浮かぶ。まだ立教大学助教授で新進気鋭の文学者だった辻邦生さん、大宅マスコミ塾のメンバーだった草柳大蔵さんに初めてお目にかかったのも記憶に新しい。草柳さんは、週刊誌のアンカーマンとして八面六臂のご活躍をされていた。その後、僕は51 歳でダイヤモンド社を定年前に退社し、紆余曲折があった末に、清流出版を創業した。その小さな出版社も、すでに創業以来、20 数年という時を経ている。実に半世紀以上にわたり出版界でお世話になった。お会いした方の中にはすでに鬼籍に入られた方も多い。現代の日本は羅針盤がない漂流船のようなもの。さまざまな案件が山積していて、先が見通せない状況だ。そこで泉下にある人に、今もし、生きておられたらどんなお考えをお持ちか、ご意見を拝聴できないかと夢想したものだ。

そのお一人が藤島泰輔(1997 年没。享年64 )さんだ。藤島さんは僕にとって、よきアドバイザーであり、著者でもあった。大変な慧眼の持ち主で、特に時代を見通す透徹した目は感嘆したもの。今、国会で審議され話題になっている天皇の生前退位問題、これについても藤島さんならどんなご意見をお持ちなのか、是非訊いてみたい気がする。藤島さんは、今上天皇(第125 代天皇)のご学友の一人。学習院の高等科時代に、皇太子(当時)と「ご学友」を題材にした小説『孤獨の人』 ( 三笠書房、 1956 年)を書いて、作家デビューを果たした。 三島由紀夫氏は藤島さんの 8 歳ほど年長で、学習院の先輩後輩で親しかったこともあり、『孤獨の人』について序文を寄せている。その序文で三島由紀夫氏は、『孤獨の人』を評して「うますぎて心配なほど」と書いてその文才ぶりを激賞している。同作品は、映画化(日活、監督:西河克己、 1957 年)もされ、当時大きな話題となった。

岩波書店刊―― (『孤獨の人』は三笠書房刊、文春ネスコ刊、読売新聞社刊、岩波現代文庫刊と数々の出版社から何回にかけて刊行された)

・「お言葉」で今上天皇は、生前退位(譲位)の意向を強くにじませた。即位後、日々、天皇として望ましい在り方を模索して今日に至ったが、高齢になったため、全身全霊で象徴としての務めを果たしていくことが難しくなってきた。その理解を国民に求めたものだった。昭和天皇が1989 年崩御(宝算87 年)され、平成天皇が昭和天皇より年齢上、上回ることが時間の問題となっている。「孤獨な人」を皇太子時代から最近までを見てきた藤島さんが、天上から腹蔵なく語ってくれたら、どんなにスッキリするだろう。かつて、三島由紀夫氏から藤島さんは、「君は皇太子の友だちなんだから直接、意見してきたらどうか」と度々からかわれていたという。今、生きていたら、正直、どのような発言をしただろうか。藤島さんなら歯に衣着せぬ筆致で論じると思う。学友意識を超え、直言する姿を見たい気がする。

・藤島さんにお訊きしたいことが他にもある。再婚についてである。メリー喜多川さんが再婚相手だが、このメリー喜多川さんが芸能界を揺るがす事件の関係者となる。藤島さんは1963 (昭和38 )年、高浜虚子の孫娘・朋子さんと結婚し、結婚当初は朋子さんと円満に暮らしていた。ところがその後、藤島さんはメリー喜多川(本名・藤島メリー泰子、現在89 歳、当時52 歳)さんと内縁関係となり、再婚する。そして、メリー喜多川さんは藤島泰輔さんとの間に藤島ジュリー景子さんをもうけた。このジュリー景子さんが次期社長候補らしい。今や売上高700 億円を超える巨大な“ジャニーズ帝国”。この帝国をどのような手法で運営していったらいいのか、藤島さんなら妙案が浮かびそうだ。その裏付けもある。「ジャニーズ事務所は、藤島泰輔というビッグな人物を取り込んだのが最大の成果だ」と言う噂があったほどだからだ。資産家でもあった藤島さんは、長年、長者番付の常連であった。だから草創期にあったジャニーズ事務所を経済的にバックアップし、マスコミ・政財界関係者など知己も紹介、ジャニー喜多川社長(現在85 歳)の人脈拡大に貢献したと言われる。

・現在、長女・藤島ジュリー景子(現在50 歳)さんはジャニーズ事務所副社長兼ジェイ・ストーム社長の肩書を持っている。メリー喜多川・ジャニー喜多川の姉弟は、ゆくゆくは藤島ジュリー景子さんに会社経営をバトンタッチしたい意向。しかし思惑通りに進むかどうかは不明だ。景子さんは、2004 (平成16 )年に芸能界とは無関係の一般男性と結婚し、藤島夫妻の孫となる女児を出産している。そして、僕が思い出すのは、港区六本木鳥居坂のマンション(正確には芋洗坂のふもと通り沿い。同マンション内に部屋を3 つ保有していた)へ原稿を貰いに行くと、当時中学か高校生くらいだった藤島ジュリー景子さんが、英語でペラペラと父親の藤島さんに頼みごとをしているのを見かけたものだ。天皇陛下生前退位(譲位)の件でも、ジャニーズ事務所の件でも、長いお付き合いの結果から断言できる。藤島さんなら、きっと妙案を考えつくはずだ、と……。藤島さんは、1996 年に食道癌の告知を受け、翌1997 年6 月28 日に都内病院で逝去した。 最後まで娘・ジュリーのことを気にしており、最期の言葉は「早く結婚するよう言ってくれ」だったという。 尚、藤島泰輔氏の著作の権利は、娘のジュリーさんが継承した。

・ここで、藤島泰輔さんのプロフィールについて触れておく。1933 年の生まれで、97 年に逝去。享年64 である。職業は小説家、評論家だった。所属するテリトリーは日本文藝家協会、日本ペンクラブ、日本放送作家協会、アメリカ学会の各会員。日本銀行監事藤島敏男・孝子夫妻の長男として東京市に生まれ、祖父(藤島範平氏)は日本郵船の専務取締役だった。一族から福澤諭吉や岩崎弥太郎以降、有名な政治家、財界人、学者を輩出した、名門中の名門である。父君の敏男さんは、 一高旅行部から登山に親しみ、日銀パリ駐在員だった昭和10 年から3 年間はアルプスの山々に登った。登山は趣味の域をはるかに超え、日本山岳会名誉会員となった。また 終戦直後、藤島さんは父君と日本銀行に数ヵ月寝泊まりしたというが、普通の人がしようにもできないユニークな体験である。父君は東京帝大法学部卒だったが、藤島さんは初等科から大学まで学習院に学んだ。今上天皇のご学友で、共にエリザベス・ヴァイニング夫人の教育を受けている。1955 (昭和30 )年、学習院大学政経学部卒業後、東京新聞に入社、社会部記者となる。その後東京新聞を退社し、作家専業となっている。

・作家として、海外生活を題材にしたエッセイ・旅行記など多数の著作を発表。また社会評論家としても活動した。評論家としては大宅壮一の門下生である。右派・保守系の論陣を張り、『文藝春秋』や『諸君! 』などに論考を寄稿。左派・リベラル系が多かった大宅壮一門下の評論家グループの中では異色の存在であった。1970 (昭和45 )年、エベレスト・スキー隊総本部長としてヒマラヤ山脈遠征。1971 (昭和46 )年、内妻・長女とともにアメリカ・フロリダ州に移住し、アメリカ生活を体験。1972 (昭和47 )年、高浜虚子の孫娘・朋子さんと正式に離婚後、メリー喜多川さんと再婚したのは前述した通り。実に華麗な出自と経歴であり、稀有な存在だと思う。

・唯一、参議院選挙に立候補落選したのが、藤島さんの汚点と言えば言える。1977 年、第11 回参議院議員通常選挙に自由民主党公認で全国区から立候補。 新日本宗教団体連合会関連諸団体の推薦を取り付けるなどして188387 票を獲得した。 法定得票数に達したものの66 位で落選したのだ。その選挙には、僕の畏友である井口順雄(元日本旅行作家協会事務局長)さん、宮崎正弘(評論家、作家)さんもスタッフとして加わっていたが、いかんせん得票数が今一つ伸びなかった。

・僕は、1980 年、ダイヤモンド社の雑誌部門から出版局へ転属し、藤島泰輔さんの編集担当となった。フランス・パリでの生活体験を元に「在日フランス人、ポール・ボネ」名義で著した『不思議の国ニッポン』シリーズの単行本を編集出版する仕事だった。多分、僕が20 代の頃、パリに住んでいたことが勘案されたのではないだろうか。藤島さんとは馬が合うはずという出版局幹部の読みは当たった。僕は藤島さんと毎回相談して、この単行本シリーズを「外国人が書くニッポン論」にさせた。イラストはクロイワ・カズさんに頼んだ。「ポール・ボネとは何者ぞ」という噂が流れたが、箝口令を敷いていたので関係者以外誰も知らなかった。このシリーズは、刊行するたび、増刷に次ぐ増刷である。文字通り、笑いが止まらなかった。そして、新刊が刊行されて4 年後に、すべて角川書店で文庫化する契約がなされた。僕が担当している間、多分、角川書店から文庫シリーズとしてトータル500 万部以上は売れたはずだ。これだけの部数の3 %( =印税) だから、出版社=ダイヤモンド社の取り分も大きかったはず。まさに濡れ手に粟の状態だった。

爆発的に売れた『不思議の国ニッポン』シリーズ

・僕は、ダイヤモンド社を1992 年初頭に辞めたが、その間、16 冊の『不思議の国ニッポン』シリーズを刊行した。思い出すのは、当初、六本木鳥居坂のマンションで原稿の遣り取りをしていたのが、数年経つと、藤島さんはホテルを定宿に替えた。最初はホテルオークラ、後にホテルニューオータニのスイートルームとなる。豪勢な生活だった。当時、最新のCNN海外ニュースや映画『ルートヴィヒ』(ルキノ・ヴィスコンティ監督)など、藤島さんはいつも最新の話題を提供してくれた。仕事に関係のない話題でいつも盛り上がった。毎月の原稿受け渡しを済ますと、僕もホテル・ライフを楽しませてもらった。若かった僕は、高級洋酒やシガー(非キューバ葉巻の中での最高級ブランドで知られるダビドフが多かった)の洗礼を受けた。もちろん、高級洋酒のおつまみとして、珍味のチーズや雲丹、牡蠣などをよくいただいた。

・藤島さんはその後、有り余る金でパリ16 区(高級住宅地)に豪邸を手に入れた。「部屋はいくつもあるから、パリに来てもホテルに泊まる必要はないからね……」とよく言っていた。その豪邸を訪ねたことはなかったが、生意気なことに僕も、シャイヨ国立劇場やトロカデロ庭園のすぐ近く、パリ16 区のマンションに住んだことがある。そのマンションには、かつてカトリーヌ・ドヌーブが賃貸で借りていたと噂さがあった。つくづく20 代の僕も贅沢生活を楽しんだものだ。その後、藤島さんの住まいは、元NHKの花形ニュースキャスター磯村尚徳さんが日本文化会館初代館長になった際、リースされることになった。その話は直木賞、大宅壮一ノンフィクション賞受賞作家・深田祐介さんも知っていて、お会いした時にこの話で盛り上がったことが懐かしい。深田さんとは人脈も重なるし、同じ身体障害者の一級同士ということで話が弾んだものだ。その深田さんも今や泉下の客となってしまった。

・ある時、藤島さんが、「加登屋さん、僕は一応、作家・評論家ということになっているが、周囲の皆は、藤島は本を出していない、唄を忘れたカナリヤだといっている。本当は、毎日せっせと、それもベストセラーを書いている。『ポール・ボネは、実は僕なんだ』と何度も告白したい気持ちになる。だからポール・ボネ以外の作品を書くのはいいストレス発散になる。作家として嬉しいし、ぜひ何か仕事を考えて欲しい」とおっしゃった。

その結果、生まれたのが、『中流からの脱出――新しいステータスを求めて』(藤島泰輔著、ダイヤモンド社刊、1986 年)である。「1 億総中流意識」の時代に贈る、現代日本社会の新クラース〈階級〉論と謳って刊行された。巻末で、「幻想の中流意識」をめぐって、山本夏彦さんと藤島さんの対談を掲載した。大衆社会とスポーツ、ゴルフ人口とゴルフ場の急増、戦前の高級住宅地、現代の1等地と昔の別荘地、自宅に客を招かない事情、郊外の1戸建てか都心の高級マンションか、総中流社会の苛酷な現実、社交クラブ、ロータリークラブ、ヘルスクラブ、皇室と王室、食通と教養、“違いのわかる中流”を阻むものなど、現代日本を俯瞰してみても、違和感がないほど斬新な内容だった。

・また、次々と分厚い翻訳ものも刊行した。まず『ウルトラ・リッチ―超富豪たちの素顔・価値観・役割』(V. パッカード著、藤島泰輔訳、ダイヤモンド社刊、1990 年) という本で、アメリカ社会を変える超大金持ちたちの実像に迫ったもの。彼らは資産をどう形成したのか? その生活と哲学は? そして驚くべき彼らの節税法等々……。日本人にも興味深い話題が満載されていた。あのV. パッカードがウルトラ・リッチの実態に鋭く迫った力作だった。この本は458 ページの分厚いハードカバーで発売された。

・次は、『名画の経済学――美術市場を支配する経済原理』(ウィリアム・D ・グランプ著、藤島泰輔訳、ダイヤモンド社刊、1991 年)を刊行した。原題は、『PRICING THE PRICELESS ――Art 、Artists 、Economics (高価なものの値付け――芸術、芸術家、経済)』。新古典派経済学のリテラシーを用い、芸術作品を財として考え、買われる人、買う人、そして価値付けに参加する人のあらましを説明しながら、財としての美術品が置かれる美術館、その財を生み出す芸術家の経済的な自立をテーマにした。この本も581 ページという大著。いまでも頷ける内容だった。いずれの本も藤島さんは大いに楽しんで訳出したものだ。

・最後に、藤島さんが入れ込んだ競馬趣味についてお話しておきたい。ある時、藤島さんが中央競馬会の勧めで馬主になった。その馬が、なんと単行本のベストセラーの印税なみに稼ぐことになる。馬の名前は「ランニングフリー」。1985 年9 月、中山競馬場でデビューを果たすと、順調に勝ち抜いて、オープン馬となり、春の“天皇賞”では13 番人気ながらタマモクロスに次ぐ2 着となった。そのお蔭で皇太子ご夫妻(当時、今上天皇)も府中の競馬場へ足を運ばれた。皇室と競馬を引き合いにした藤島さんの得意の作戦だ。また、ランニングフリーは7歳時には“アメリカジョッキークラブカップ”“日経賞”とG2 を2連勝するなど大活躍した。僕も3 回ぐらい、ホテルオークラで行なわれた祝勝会に呼ばれ祝杯を挙げたことがある。僕が電話投票で今も競馬を楽しめるのも、その席で藤島さんが農林省の次官殿に頼んで入れてもらったからだ。祝宴会場で競馬の神様・大川慶次郎さんにもお会いし、得難い会話を楽しんだこともいい思い出だ。

・藤島さんは、4 億円稼いだランニングフリーだけではない。所有馬の中には、ジャニーズ事務所のアイドルグループ「光 GENJI」からの命名で「ヒカルゲンジ」という馬もいた。持ち馬の話を単行本化するに当たり、ダイヤモンド社で出すのは、さすがに差し控えた。その本の刊行に加瀬昌男社長が手を挙げ、草思社からの出版となった。『馬主の愉しみ ランニングフリーと私』(草思社刊、1991 年)がそれ。加瀬さんがアパレル会社の利益で草思社の赤字を補填され、苦労されたが、僕は無謀にもダイヤモンド社を辞めようか、どうしようか悩んでいた。結局、1993 年、紆余曲折があり、加登屋事務所から清流出版を立ち上げていた。まあ、僕の懐古話はそれほど皆さんの興味を引かないだろうから、この辺で筆をおく。それにしても、藤島泰輔さんは、僕にとって余人をもって代えがたい傑物であったことは認めておきたい。

2020.01.23 安原顯(通称ヤスケン)さん ・コラムの内容を考えているうち、この1月20日が安原顯(通称:ヤスケン)の命日にあたることを思い出した。2003年に亡くなっているから17年も前のことになる。働き盛りともいうべき63歳という若さでの旅立ちだった。僕の頭の中には、今でも生き生きと活躍していた在りし日のヤスケンが息づいている。「天才ヤスケン」「スーパー・エディター」などと自称し、中央公論社の歴史の一端を担った『海』『マリ・クレール』の編集者として活躍していたころのヤスケンのことが思い出される。ヤスケンと僕は早稲田大学高等学院の同級生だった。だがヤスケンのほうが一つ年上だった。というのも、戦前は女子校であった東京都立八潮高等学校に進学したヤスケンだったが、「元女子校に通う」というのがお気に召さなかったようで、半年後には同校を中退し、僕が通っていた早稲田大学高等学院へ再入学してきたのだった。

ヤスケンと通った早稲田大学高等学院(現在の建物)

・そもそもヤスケンはなぜ編集者の道を選んだのか。ルーツをたどってみると、高校時代からアヴァンギャルドにかぶれ文芸部に席を置き、校友会雑誌にコンサート評などを載せていたから、書くことには興味があったのだ。早大仏文科在学中の20歳のころ、教授の坂崎乙郎(西洋美術史研究家・美術評論家)に私淑していたヤスケンは、あらゆるアートが活気に満ちていた1960年代、アート全般について評論のようなものが書け、それでメシが食えたらと夢見ていたらしい。そして21歳のとき、のちに妻となる早大文学部の筑土まゆみさんと出会う。まゆみさんの父君は、僧侶で宗教民俗学者の筑土鈴寛(つくど・れいかん)である。まゆみさんはデビュー作「太陽がいっぱい」でアラン・ドロンの恋人役を演じ、一躍フランスのアイドルとなったマリー・ラフォレ似の美人で、ヤスケンは見せびらかすように、よく大学キャンパス構内を一緒に歩いていたものだ。

・まゆみさんは、親族の大反対を振り切るようにヤスケンと同棲し、大学卒業後は、電通に就職してコピーライターとなり、森永乳業に派遣されていた。初任給2万8000円ということで、当時としてはかなりな高給取りである。さらに電通は授業料を払って、「久保田宣伝研究所」に半年間まゆみさんを通わせ、プロとしての基礎技術に磨きをかけていた。ヤスケンはといえば、大学を中退しフリーターをしていたが、「女に食わせてもらう」ことにプライドを傷つけられ、まゆみさんに折に触れ「会社を辞めろ」と言い立て、1年後には本当に退社してしまう。電通側もこれには怒り心頭だったらしい。金をかけて基礎技術を教え、さあこれから回収するという矢先に、辞められてしまったのだから。

ヤスケンはといえば26歳のとき、貧乏時代の池田満寿夫に勧められ、雑誌『早稲田公論』を出版していた出版社に入社する。これが編集者としてのスタートとなった。ヤスケンの編集的センスの良さはこの頃から垣間見える。実際、総合雑誌志向だった『早稲田公論』を文藝雑誌的に変えたのはヤスケンであった。中村光男、高橋和巳、いいだももといった各氏に小説を依頼し、気に入ると同人雑誌からの再録も行った。しかし、『早稲田公論』は廃刊となり失職する。ミュージック・マンスリー社、竹内書店を経て、1969年、中央公論社に入社する。中央公論社に入社した事情については、同僚だった直木賞作家・村松友視氏の『ヤスケンの海』(幻冬舎 2003年 のち文庫再刊)に詳しい。簡単にいえば『海』の編集に携わっていた村松氏が編集長と折り合いが悪く、異動を申請していた。その後釜としてヤスケンが入社することになっていたのだ。

村松氏は『ヤスケンの海』でヤスケンの「いい加減で破天荒」なキャラクターを綴り「過剰な読者+過剰な編集者」の目線で雑誌が作れる、有能な編集者であったと評している。また、妻のまゆみさんについて、ヤスケンを広く包んだスケールの大きな「人物」として描いている。なお『ヤスケンの海』文庫判の表紙に描かれたヤスケンの似顔絵は、村松氏が描いたものである。

『ヤスケンの海』単行本と文庫版(幻冬舎刊)

・僕は、ダイヤモンド社に入社し、週刊「ダイヤモンド」の取材に精を出していた頃である。僕も文藝路線にはもともと興味があったから、ヤスケンの仕事ぶりは遠くから注目し続けていた。ヤスケンが『海』の編集者をしていたのは1969年から83年の14年間だったが、文藝誌全般に対して警鐘を鳴らし続けていた。編集者と作家がともにサラリーマン化したことに原因があると喝破していた。だから「パワーアップの可能性を秘めた作家や作品に出会うことはほとんどなくなりつつあった」と述懐している。「パワフルな新人が出にくい理由の一つに、新人賞選考委員らの眼力のなさもある」の言は、後に大江健三郎をぶったぎった事件に繋がってゆく。ヤスケンは編集部在籍中に『レコード芸術』に執筆したコラムで大江健三郎氏を罵倒したのだ。そのため大江氏は1年間、中央公論社が主催する谷崎潤一郎賞の選考委員を辞退する事件に発展したのである。

ヤスケンは無類の小説好きであったが、単なる小説フリークではなかった。映画を観て、ジャズやクラシック音楽を聴き、展覧会にも足しげく通っていた。後年になると、ジャズ評論も手がけ、CS衛星ラジオミュージックバードの番組「ヤスケンのギンギン・ニューディスク」でDJをつとめ、また寺島靖国の「PCMジャズ喫茶」にも毎回ゲスト出演していた。オーディオマニアでもあったのだ。綾戸智絵をいち早く評価するなど、常に芸術全般の新しい才能に目を向け続けた男である。ヤスケンの舌鋒の鋭さもそうした裏付けあったればこそだと思われる。

ヤスケンの関わってきた雑誌『パイデイア』『海』『マリ・クレール』の三誌によく登場していたのが吉本隆明と蓮實重彦の両氏である。特にインタビュー記事等に関しては、蓮實重彦氏にとにかく世話になった、とヤスケンも書いている。1968年『パイデイア』夏号に「私にとって映画とは何か」のタイトルでアラン・レネのインタビュー記事が掲載されている。この翻訳が蓮實氏との最初の仕事だったようだ。1970年代は『海』に毎月といっていいほど登場している。ヤスケンは吉本隆明邸にも通っていたから、吉本ばななは4歳くらいの頃から知っていた。ばななの『海燕』新人賞を取った「キッチン」を読んで感動したヤスケンは、すぐに連載小説を依頼する。それが200万部を超えて大ヒットとなり、山本周五郎賞を受賞した「TUGUMI」である。

中公文庫刊

・この作品が大成功した要因の一つが、挿し絵画家の人選にあった。ヤスケンが好きだった版画家の山本容子氏に依頼したのだった。毎号2点ずつ挿し絵を入れ、お洒落な頁レイアウトになっていた。単行本にしたときの装画も山本容子氏に依頼した。ヤスケン、吉本ばななともに、単行本の売れ行きの30%は、彼女の装画のお蔭と絶賛している。その他にもヤスケンが一押しした作家は数多い。島尾敏雄・ミホ夫妻、レイモンド・カーヴァ ー を特集し、訳・解説した村上春樹氏、小林信彦・荒木経惟コンビによる「私説東京繁盛記」など、スーパー・エディターの面目躍如たるものがある。ヤスケンは、僕も公私ともにお世話になった辻邦生氏とも親しかった。僕も30歳頃、辻邦生氏に原稿を依頼したことがあり、以来、何かというとお声がかかり、池袋の喫茶店で楽しく会話をしたことが懐かしく思い出される。

・1984年5月号をもって『海』は終刊となる。ヤスケンは売れ行き不振で廃刊寸前だった『マリ・クレール』に移り、同年6月号から副編集長となる。いつ廃刊になってもおかしくない、瀕死の状態の『マリ・クレール』であればこそ、社を辞めずに人事異動を受け入れたというのが、いかにもヤスケンらしい。それまで一貫して、フランス語版『マリ・クレール』を翻訳するだけで、オリジナルな自主企画など一切なかった同誌に風穴を明ける。先ず、「書評欄」を新設し、さらに同年9月号で「特集:読書の快楽」を企画したところ、当時の「ニューアカデミズム」ブームで「知がおしゃれ」だったことも追い風となり、雑誌は完売となる。以降も同様の拡大路線を続け、『婦人公論』のビジュアル版といった趣だった女性ファッション誌を「知的な思想・文芸雑誌」に変貌させたのである。ヤスケンが『マリ・クレール』時代に、これはと見込んで後押しした人たちについても触れておきたい。まず小川洋子氏だが、吉本ばななと同様に『海燕』の新人賞でデビューしたが、2作目の「完璧な病室」を読んで感動したヤスケンは、連載小説を依頼する。それが「シュガータイム」だが、ヤスケンの思惑通り、期待以上のいい作品となった。

中公文庫刊

富岡多恵子氏は、ヤスケンが二十歳頃からの知り合いで、処女作「丘に向ってひとは並ぶ」は『中央公論』誌に掲載されたが、その後は『海』で独占的に掲載し続けることになった。新人作家に連載小説を依頼したのは、彼女が初めてだったとヤスケンは書いている。初の連載小説だった富岡氏の『植物祭』は、後に田村俊子賞を受賞することになる。中条省平氏は、僕も親しくお付き合いさせて頂いているが、ヤスケンはいち早くその才能を見出していた。書評、映画評、ジャズ評と、様々な原稿を依頼していたが、フランスでの学位論文が「バルベー・ドールヴィイ」だと知る。この作家についてヤスケンはほとんど知らなかったが、日頃の文章や人柄を通して中条氏を信用していたので面白いに違いない、との確信を持ち連載を依頼したという。その後の活躍ぶりについては、皆さんご承知の通りである。

・飯島洋一氏(詩人である飯島耕一の子息)は、大手ゼネコンに勤めていたが、話を聞くと将来、建築評論家になりたいという。そこでヤスケンは編集長を口説き落として、カラー1頁の「建築コラム」の連載を依頼する。このコラムをきっかけに『SD』誌に連載が決まり、『光のドラマトゥルギ― 20世紀の建築』(青土社)として一冊にまとめられ、『マリ・クレール』の連載コラムも『37人の建築家 現代建築の情況』(福武ブックス)として結実した。ヤスケンがその才能を引き出したことにより、飯島氏も見事に羽ばたいたのだ。『マリ・クレール』での特集は、多くが、角川書店時代から親交のあった見城徹(現・幻冬舎社長)に依頼し、角川文庫で刊行されることになる。

清流出版で復刊した2冊の単行本

・僕が清流出版を立ち上げ、月刊『清流』を刊行するとともに、出版部を発足させ好きな文藝路線も拡充していた。そして風の便りにヤスケンが闘病中であることを知った。それまで僕は、ヤスケンの仕事ぶりを遠くから眺めていただけだったが、闘病生活をしているとなれば、少しでも手助けしたい思いが募った。そこでヤスケンが信頼する井上俊子嬢に編集をお願いし、装丁家もヤスケンお気に入りの山田英春氏に依頼して『読んでもたかだか五万冊』と『ふざけんな人生』(共に倒産したジャパンミックス社刊行)を清流出版から復刊することにした。と同時に、月刊『清流』でも「ファイナル・カウントダウン」として「ヤスケンの編集長日記」を死ぬまで連載してもらおうと決めたのだ。この編集長日記で「癌告知と余命一ヶ月である」ことを公表することになる。

『ヤスケンの海』で月刊『清流』の連載について、村松氏はこう書いている。

《「ヤスケンの編集長日記」には、あきらかにヤスケンらしいリズム、愛嬌、そして屈折したやさしさがあらわれていた。これを読んで私は、ヤスケンは、自分の読者=編集者としての魅力が発揮できるメディアと、ようやく遭遇したという思いを抱いた。ヤスケンの夢を実現するためには、「ヤスケンのやることを十分に理解し、ヤスケンの性格を大きく受け入れ、ヤスケンの仕事の心強いうしろ楯となり、ヤスケンの失敗に寛容で、巨万の富をもっている経営者が不可欠」だと、これまで私は思っていた。(中略)ところが、出版界という領域を超えたホームページを自分の“会社”とすれば、読書人としてはこれまで通り満喫できるし、編集者としてのトラブルはいっさい生じない。ヤスケンは、その中で気ままに読者と交信することができるのだ。その仲間の数は、今でこそ限られているが、いつヤスケンの想像を超えた広がりをみせるか分からないではないか。》 ヤスケンに自由に書いてもらうための場を提供したことについて、村松氏にこんな風に書いて頂いたことを嬉しく思う。

ヤスケンの絶筆となった編集長日記『ファイナル・カウントダウン』(弊社)

それまで僕はヤスケンに褒められたことなどなかったのだが、連載誌面で《「持つべきは友!」と超感動している。加登屋君、有難う!》と書いてくれた。発言の場とともに、ヤスケンの癌闘病中にかかる経済的負担の軽減に多少なりとも協力できたことに僕は満足している。スーパー・エディターだったヤスケンだが、天国にいっても、相変わらず罵詈雑言をまき散らしているのではないだろうか、と僕は夢想している。ヤスケンよ、僕も齢80になるから、そのうちそっちにいくよ。そしたらまた、立て板に水の如く、小気味のいい罵詈雑言をしばらくぶりに聞かせてくれ。

2019.12.20 天満敦子さん

・11月15日、毎年恒例となっている天満敦子さん(ヴァイオリン)と岡田博美さん(ピアノ)のデュオ・リサイタルを聴きに行った。コンサート会場は紀尾井ホールである。プログラムは『無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ1番より アダージョ』(バッハ)からスタートした。パンフレットによれば、天満さんはリハーサルの時と入客後の響きの違いを感じ取るには、無伴奏曲集から選ぶのが最適と捉えていて、その会場の響きの感触によっては弓を変えたりすることもあるのだという。微妙な響きの違いを感じ取って、自在に対処するこの類まれなる感性の鋭さこそ天満さんの真骨頂である。

後日、毎年のように、天満さんのコンサートを長野県松本市で開催してきた松本在住の石川治良さんにお聞きしたのだが、なんとこの日、天満さんは、左手の中指に違和感があったのだという。石川さん自身はこの日、都合が悪くて来られなかったそうだが、しっかりとそんな微妙な情報まで摑んでおられる。さすがに天満さんとは長いお付き合いをされてきた方である。僕はコンサートが終ってからこの話を聞いたわけだが、演奏を聴いていて、そんなことはまったく感じなかった。ステージ上の天満さんは、集中力を研ぎ澄まし、迫真の名演奏を披露してくれた。天才の天才たる所以であろう。

石川治良さんと僕

・ヴァイオリンとピアノのデュオ・リサイタルで、ちなみに曲名だけを記しておきたい。『無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ1番より アダージョ』(バッハ)から始まって、『ヴォカリーズ』(ラフマニノフ)、『カンタービレ』(パガニーニ)、『ツイガーヌ』(ラベル)、映画「秋刀魚の味」より『主題曲とポルカと終曲』(斎藤高順・和田薫編曲)、『シャコンヌ』(ヴィターリ)、『ヴァイオリン・ソナタ第9番「クロイツェル・ソナタ」』(ベートーヴェン)。時に無伴奏で、時にデュオでと素晴らしい演奏が続き、僕は感動で放心状態であった。

最後に天満さんは、自身の代名詞とも称される、ポルムべスクの『望郷のバラード』を演奏した。1993年の初演以来、すべての公演で弾き続けてきたというこの曲。「万という回数を弾き続けているにもかかわらず、一度もまたかと思ったことがない」と天満さんは語っているが、聴く側も同じである。聴くたびに切なく胸に響いてきて、新たな感慨に浸っている。いまから136年前、29歳で獄中死したルーマニアの天才が残したこのメロディが、天満さんの素晴らしい演奏を通して、遠く離れた日本人の心を震わせている。もし、まだこの曲を聴いたことがない人は、是非聴いて欲しい。それもできれば生演奏で。

そしてアンコールで、懐かしの『仰げば尊し』を演奏された。会場に向けてタクトを振るように手を振って、みんなで歌うよう促したので、コンサートホール全体が温かな歌声に満ちた。歌いながら、各々の学生時代に思いを馳せたものである。同行した藤木健太郎君は、この選曲に、天満さんはデュオ・リサイタルを今回で卒業するつもりではないかと心配したが、どうやら杞憂に終わったので安心した。

・さて、今年最後のコラムになるので、今年亡くなった方への惜別の思いを書いておきたい。元国連難民高等弁務官・緒方貞子さんがお亡くなりになった。国連難民高等弁務官就任は、国際分野への女性進出を促そうとした当時の三木武夫首相の肝いりで実現した人事といわれている。緒方さんは、国際基督教大学の教員であったが、三木首相が惚れこんで抜擢したわけだ。緒方さんはその期待に十分応えたといえる。人命優先の理念を携え、敢然として難民の支援対象を広げてきた方である。緒方さんが国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)を率いた1991年から約10年間は、東西冷戦が終結したばかりで、国家間の力のバランスが崩れ、人種間、民族間の対立が表面化した時代であった。フセイン政権下のイラクではクルド人勢力が武装蜂起し、鎮圧される事態となった。トルコとの国境近くに約40万人ものクルド人が押し寄せたが、トルコは入国を拒否したのでそこに止まることとなった。この時、緒方さんは支援を決め、難民に手を差し伸べる転機となった。現在でも故郷を追われている人は、世界で約7000万人に及んでいる。世界各地で紛争、戦禍は絶えず深刻さを増している。まだまだ活躍して欲しかった。大事な人を亡くしたものである。

1999年5月 清流出版より刊行

・実は緒方貞子さんに弊社刊行の本を推薦してもらった。国連大学で刊行された原著を翻訳刊行したものだ。『平和のつくり方――紛争地帯の国際ボランティア』(国際ボランティア計画編)がそれ。翻訳は小山田英治さんを中心とした翻訳グループにお願いした。内容は国連ボランティアの実態を赤裸々に抉り出したもの。特に紛争地帯に派遣されるボランティアは、生死の境をさまようこともあり、まさに命がけの活動となる。そんな命の危険さえも懸念される紛争地帯に赴かせるものとは一体何なのか、実体験を通して問いかける。「正義感なのか?」「使命感なのか? 」、それとも「愛なのだろうか?」。 カンボジア、南アフリカ、モザンビーク、旧ユーゴスラビア、ルアンダ、ソマリア……。そこに支援や援助を求める人がいる限り、ボランティアたちは果敢に現地に赴くのである。内容が内容なだけに、緒方さんは気持ちよく推薦者になっていただいた。

国連大学について少し説明しておく。英語の略称は「UNU」(United Nations University)。 国連およびその加盟国が関心を寄せる、緊急性の高い地球規模課題の解決に取り組むため、共同研究、教育、情報の普及、政策提言を通じて寄与することを使命としている。地球規模の課題の解決に取り組むため、共同研究や教育、政策提言などを行なっており、国連加盟国の大学や研究機関と連携し、さまざまなプロジェクトや研究を進めている。正確には「大学」ではなく「シンクタンク機関」および「大学院」といった機能を持つ。専門家を集めて、社会で起きているさまざまな課題を調査・研究し、政策助言やその成果発表などを行う機関といったらいいだろうか。

国連大学が活動の礎として掲げるテーマは「サステイナビリティ」(持続可能性)だ。「サステイナビリティ」とは、人間と自然が調和した持続可能な地球社会を構築することを目指す考え方である。国連大学では、世界の紛争や貧困などの諸問題の解決に向けて意欲的に活動しており、研究テーマとしても「サステイナビリティ」が軸となっている。なお、国連大学の職員の数は約700人で、開発途上国、開発先進国双方からの出身者である。管理理事会があり、6年の任期を持つ24人の理事、国連大学学長、職権上の3理事、国連事務総長、ユネスコ事務局長、UNITAR事務局長で構成される。「国連大学プレス」が出版部門を担当する部署である。

1999年4月 清流出版より刊行

・弊社の国連大学シリーズとしては、『誰が飢えているか――飢餓はなぜ、どうして起こるのか?』も翻訳出版して良かったと思う本だ。著者はL.デローズ、E.メッサー、S.ミルマンと三人の共著で、翻訳は中村定さんにお願いした。僕はいまでもこの本を気に入っている。表題通り、「飢えの情況はどれほど深刻なのか?」を個人レベル、家族レベル、社会レベルに分けて、統計的事実、具体的調査に基づいて分析するもので、特に現代の飢餓が決して食糧生産の不足のみによって起こるわけでないことを明らかにしたのが素晴らしい。この本の推薦者には、古巣ダイヤモンド社で刊行した名著『飢えの構造――近代と非ヨーロッパ世界』の著者であった西川潤・早稲田大学教授にお願いした。僕が学んだ高校(早稲田大学高等学院)の4年先輩であり、早稲田大学名誉教授になったが、若くして政治経済学部切っての俊才として知られた方。惜しくも昨年、お亡くなりなった。

その西川教授は、こんな推薦文を寄せてくれた。《21世紀の最大の問題の一つは、世界で増大しつつある飢餓の問題である。本書はこの飢餓の概念、測定方法、広がりの現状と動向、可能な対策、紛争と飢餓の関連についての最初の包括的な科学的報告書である。国際開発、農業、平和日本の生き方に関心をもつ読者に広く勧めたい。》

・嬉しいことに国連大学関係の本は、翻訳する権利というべき版権が考えられないほど安い。確かこの素晴らしい本の版権もたった1ドルだった。人間と自然が調和した、持続可能な地球社会を構築することを目指す考え方に基づいた研究を続けるこの機関。もっともっと、飢餓、難民、水資源、紛争地帯、地球温暖化など、今日的なテーマを真摯に掘り下げた魅力的な原著を探し出し、翻訳出版して世に問いたいものだと思っている。

2019.11.27 和田誠さん 僕が編集した『ブラウン管の映画館』(ダイヤモンド社刊、1991年)

・10月7日、和田誠さんが肺炎でお亡くなりになった。享年83であった。僕は和田さんの大ファンを自認していただけに、訃報を聞いてショックを受けた。和田さんの偉大さはいうまでもない。イラストレーター、装幀家、エッセイスト、映画評論家、映画監督、翻訳家など、肩書をどうすればいいのか分からないほど、活躍分野の広さにまず驚かされる。和田さんは『週刊文春』の表紙を40年以上にわたって描き続けてきた。その数、2000枚だという。僕も『週刊文春』は好きな週刊誌で読み続けてきたが、表紙画は一目で和田さんが描いたとわかる。一番初めに描いた1977年5月5日号に和田さんは小鳥を描いている。そして2000枚目の2017年7月27号の表紙は、最初に描いた小鳥が空を飛んでいる絵である。こうしたお洒落な遊び心を持ち続けた人であった。

・共に絵本を作るなど、親交の深かった詩人の谷川俊太郎さんは、和田誠さんを悼んで「Natural」と題した詩に詠んでいる。

Natural 和田誠に

君は過去になれない男

目の前からいなくなっても

いのちにあふれた絵とデザインに

君は軽々と生き続けている

ひとことで言えば君には

naturalという英語がふさわしい

自然という日本語だけでは

捉えきれない君というヒトの巧み

君のカラダとココロの深みにある

涸れることのない笑みの泉が育んだ

みずみずしい木陰で私たちは憩う

意味を問いかける前に

君は線で色で形で機知で答えてくれる

ここでそしてまた未来のどこかで

(詩人・谷川俊太郎)

・ロックバンド「トライセラトップス」の和田さんのご子息・和田唱さんは、ご自身のツイッターにこんな追悼文を寄せている。少し長いがとてもいい追悼文なので引用させていただく。

《親父が天国へ旅立った。最近は日々具合が悪くなっていったから、どこかで覚悟はしていたけれど、同時に奇跡が起きることも願っていた。でもそれは叶わなかった。今思えば、きっと親父なりに、ベストなタイミングでの旅立ちだったんだろう。(中略) 親父は映画を教えてくれた。ジャズを教えてくれた。ルールに縛られないこと、好きなものは好きでいいこと、自分がこうだと思ったら貫くことを教えてくれた。お蔭で俺は幸せな人間だ。だから明るくサヨナラをしたい。それが和田流だ。でも魂は死なないし、心にその人がいる限り、どのみちサヨナラなんてない。肉体的なしばしの別れに過ぎないから、「おとう、またな!」くらいにしておこう。でもThank YouとI Love Youは添えておくよ》

・実に心のこもった素晴らしい追悼文である。子どもたちに父親として立派に背中で生き様を見せ、人生の指針となるような言葉も伝えている。僕にも男の子が二人いるが、子育てに関しては忙しさにかまけて、肝心な部分は女房任せにしてきた負い目があり、忸怩たる思いをしてきた。その意味でも和田さんは立派である。

・和田さんは映画に関しての著作がたくさんあり、僕も古巣のダイヤモンド社時代に映画エッセイ『ブラウン管の映画館』を執筆していただいた。無類の映画好きである和田誠さんが、放映予定の映画の中から、気になる作品をピックアップし、解説するという趣向であった。元々は、1987年9月から1990年10月までの3年に渡り、ダイヤモンド社のTV情報誌『TV Station』に連載されたコラムを中心に加筆修正してまとめたものである。取り上げられている作品数は、実に700本強に及ぶ。そのほとんどが、往年の名作を始めとする著名な作品であった。本文中のイラストがまた秀逸であった。

・和田さんの文は平易でさらりとしたものながら、作品そのものとその周辺にまつわる話なども織り交ぜて、貴重な情報を余すところなく伝えている。もちろん装幀・装画は和田さん本人であり、とてもお洒落で粋な作りとなった。その後、文藝春秋から全7巻に及ぶ『お楽しみはこれからだ――映画の中の名セリフ』(Part 1は1975年6月)の刊行が始まるが、判型・体裁ともにダイヤモンド社の装幀を踏襲したスタイルで統一され、一緒に並べても違和感がまるでない。

文藝春秋から刊行された『お楽しみはこれからだ』シリーズ

・僕は和田誠さんと本作りを通して、お付き合いしていた頃を再確認したくなって、古い1991年のメモ帳を引っ張り出した。それによると、『ブラウン管の映画館』は1991年6月に刊行されたもの。その年は、和田さんの企画のほかにも、同時進行で、徳岡孝夫、鈴木主税、上田惇生、正慶孝の各氏に翻訳をお願いしていた。いずれも分厚い翻訳書だった。またイギリス出身のジャーナリストでニューヨーク・タイムズ東京支局長であったヘンリー・スコット=ストークス氏には三島由紀夫本のオリジナル版を書き下ろし、徳岡孝夫さんに翻訳を頼んだ。さらに大好評であったポール・ボネ名義の『不思議の国ニッポン』シリーズ(全22巻に及んだ)の著者は、実は藤島泰輔(平成天皇のご学友、『孤獨の人』の著者、藤島ジュリー景子ジャニーズ社長の父親)さんであり、宿泊先のホテル(最初はホテルオークラ、次はホテルニューオータニのスイートルームを定宿)に度々訪ねた。藤島さんには、月に数度、執筆内容の相談し、終わると昼間なのに2人で酒や葉巻を嗜み、競馬や映画、政治などのおしゃべりした。

この年は、まだまだある。クロイワ・カズ氏へのイラストの依頼をし、『香港極上指南』(ホテルやレストラン、ショッピング等を格付けする企画)や『妊娠カレンダー』の企画なども進行していた。当然のことながら、本作りにデザイナーは欠かせない、鈴木一誌、川畑博昭さんなど優秀なデザイナーとのやり取りもしていた。メモ帳の細部を見ると、つくづくこの頃は忙しかったことがよく分かる。そんな合間を縫いながら、和田誠さんの本を進行させていた。初校(1月9日から)、再校、三校、青焼き、色校のチェック、下版作業などがあり、ほかにカバー、栞(しおり)、ポスター、著者謹呈カード等の手配もしていた。とにかく超多忙だったことは確かだ。あの喧噪の時代を懐かしく思い出した。

結局、和田さんの本は、ご本人には著者校として三校までじっくり見ていただき、カバーデザインの色校チェックと宣伝ポスターなどもお願いしている。そして5月30日に見本が出来上がっている。6月11日には、和田さんの新居のお披露目に合わせて、この本の出版記念パーティも開かれた。ゲストは僕のメモ書きによれば、篠山紀信夫妻、デューク・エイセス、キング・ファイブ、田中一光氏のほか、各社の和田さん担当編集者10名位が参加していた。美味しい料理とお酒を飲みながら、スライド説明やそこここで談論風発する楽しい宴となった。古いメモ帳は30年前の自分を見直す機会を与えてくれた。人間関係における懐かしさとともに楽しい思い出も蘇ってきた。しばし、これこそ編集者という職業の醍醐味に浸った。

・和田さんの奥さんは料理愛好家の平野レミさん。お二人は、会って1週間ほどで結婚を決めたというから、お互い「あ、この人だ!」と直感したのであろう。それから47年のときが過ぎた。僕も何度かお会いしているが、本当に仲の良いご夫婦だった。その平野レミさんが11日、事務所を通じてコメントを発表している。全文は以下の通り(原文ママ)。

《1年ほど前から体調を崩し自宅で療養していました。7月より都内の病院に入院していましたが、肺炎を患い、最後は家族みんなに見守られながら、安らかにお別れをしました。肺炎を患ってからはご飯を食べられなかったので、和田さんが好きなご飯をたくさん作って、安らかな顔の横に置いてあげました。 最後の料理を作っている時はすごく幸せで、『私にとっての一番の幸せは、和田さんにご飯を作ることだったんだ』と改めて気付きました。47年間、私の料理を美味しい美味しいって食べてくれて、本当にありがとう。安らかにね。》

和田誠監督作品『麻雀放浪記』

・映画監督としても印象深い作品を世に残された。デビュー作は『麻雀放浪記』だった。その日に撮る絵コンテが素敵で、役者やスタッフに出すととても好評だったと大竹しのぶさんも語っている。僕は麻雀が大好きでダイヤモンド社時代は、親しい仲間たち(ほぼ10名)と毎日のように雀卓を囲み、チイ、ポンを繰り返し、午前様でタクシー帰宅していたものだった。だから阿佐田哲也氏の原作本も楽しく読ませていただいたし、映画は和田さんの眼が隅々まで行き届いた映像美で、見事な出来だった。

・キャストは真田広之(坊や哲)、鹿賀丈史(ドサ健)、名古屋章(上州虎)、加賀まりこ(クラブのママ)、大竹しのぶ(マユミ)、加藤健一(女衒の達)、篠原勝之(禿げ)、天本英世(鉢巻)などを起用し、和田さんがとことん細部にこだわった映画だ。映画の舞台は戦後間もない東京上野。麻雀に打ち込む若者(坊や哲・真田宏之)が、様々な勝負師との出会いを通して成長していく姿を描く。わけてもゴロツキのドサ健(鹿賀丈史)との軽薄な友情関係の中で麻雀賭博に身を投じていく。ドサ健はマユミ(大竹しのぶ)という恋人と同棲しているが、負けが込んだドサ健は、マユミと住んでいた親名義の土地の権利書まで持ち出すのだ。僕が知りえなかったギャンブラー心理の底なしの奥深さ、人間の業の怖さなどが描かれた珠玉の名品であったと思う。まだ話し足りない気分だが、映画評論は専門家に任せることにしよう。

この『麻雀放浪記』のほか、監督作品としては『快盗ルビイ』(1988年)、『怖がる人々』(1994年)、『しずかなあやしい午後に』(1997年)、『真夜中まで』(1999年)などがある。お亡くなりになった後10月20日(日)には、CSチャンネルで和田誠監督を追悼する特別番組が組まれ、『真夜中まで』が放映された。僕も懐かしくて、録画を何回も観た。

・清流出版でも和田さんに単行本の装丁をお願いしたことがある。それは『犬は東に 日は西に』という犬の鼎談本であった。中野孝次、黒鉄ヒロシ、如月小春の三氏にご登場いただいた。山の上ホテルでほぼ半日がかりで収録した。単なる犬好き談義に留まらず、高齢化社会、死生観などにも言及した、内容的にも深いものであった。編集担当したのは臼井雅観君で、装丁者を誰にしたらいいかと相談されたとき、僕はすぐに和田誠さんを推薦した。

清流出版刊行の鼎談本『犬は東に 日は西に』

・実は和田さんに装丁をお願いするに当たっては問題があった。それは「バーコードはデザイン上好ましくない」を持論とする和田さんは、カバーの裏表紙にバーコードが入るのを好まなかった。だから各社とも和田さんに装丁を依頼するときは、それぞれ腐心したものだ。通常、書籍のバーコードは裏表紙のカバーに直接印刷されるが、これを嫌った和田さんのデザインは、ISBNの数字のみが表示されたデザインを採り入れていた。結果、バーコードは帯に印刷されることが多かった。

帯にバーコードを入れない場合は、バーコードを別版にして貼り付けて、購入してすぐに剥がれるようにするケースが多かった。このように面倒なことになるのだが、それでもお願いしたのは、装画・装丁ともお洒落な本になることは目に見えていたからだ。案の定、出来上がりは最高だった。犬のイラストと書き文字のタイトルが絶妙に配されていた。もちろん、評判も上々で販売実績も満足のいくものであった。実は猫の鼎談本も村松友視、小池真理子、南伸坊の三氏で刊行したのだが、本当は和田さんに装丁をお願いしたかったのだが、なにせ南伸坊さんが登場しているのだから、伸坊さんに装丁・装画はお願いすることになった。

・後日談がある。新聞に載っていた伸坊さんの文章を読んで知ったのだが、イラストレーターの世界を志したきっかけは、中学2年生のころに、「お洒落で楽しくて、新しかった」和田さんの雑誌広告を見たことにあったのだという。皆さんお馴染みの煙草「ハイライト」のパッケージ・デザインは、和田さんが広告制作プロダクション、ライトパブリシティ時代に手がけたものだ。このハイライトのデザインは、1964年に開業した東海道新幹線の車体の色を決めるときに配色の参考にされたといわれる。自社のライトパブリシティ及び、社会党のロゴマークも和田さんが手掛けたものだし、キヤノンや東レといった国内有数の企業の広告デザインも和田さんの仕事である。

更に驚いたことがある。平野レミさんが『週刊文春』の和田誠追悼号に文章を寄せているのだが、それによれば、締め切りのある仕事から解放された和田さんは、2年間はのんびりと自分の好きなことをして過ごしていたという。具体的には、「南伸坊さん、三谷幸喜さん、安西水丸さんといった大好きな友だちの本を毎日のように読んでいました」とのこと。人生は出会いであり、驚きに満ちている。伸坊さんと和田さんも、お互いリスペクトし合っていたわけで、僕は読んでいてなんだかホロリとさせられた。

2019.10.29 杉田明維子(AICO)さん 会場での杉田明維子(AICO)さん

・杉田明維子(AICO)さんの個展が10月3日(木)から10月12日(土)まで、京橋の画廊「四季彩舎」で行われた。僕は個展二日目に当たる10月4日(金)に清流出版に出社し、昼過ぎに斎藤勝義さん、臼井雅観君を誘って出掛けることにした。会場は二階であり、エレベーターがないので、手すりに摑まり、二人に前後を支えられながら、なんとかたどり着くことができた。会場に入ってみると何組かの来場者が和気藹藹と歓談していた。明維子(AICO)さんの人柄もあるのだろう、会場は笑顔と温もりで満たされていた。

・簡単にプロフィールをご紹介しておく。岐阜県の生まれ。女流画家展や昭和会展、安井賞展、月次展、アンチーム展など数々の展覧会に出品する。クリティック賞(日仏現代展パリ)を受賞。絵本『おつきさま』(架空社)、『五月のおしゃべり』(海豹社)、『うまれるって うれしいな』(弊社)、他の作画を担当。また、『朝日ジャーナル』やJALの機内誌『ウィンズ』、『母の友』(福音館)の表紙画を担当した。2015年には、東京・白山に「AICO MUSEUM」をオープンさせた。

個展案内状

・個展は「AICO展—アイ・ハナマンダラ ー 」と題して、花をテーマにした作品が展示されていた。会場で明維子(AICO)さんに今回の個展のコンセプトを尋ねてみると、「連綿と続いてきた命の連鎖。私たちも宇宙の一滴を抱いて生きています。今回の個展は花をテーマにしました。今を大切に、自分を愛し、人を愛し、生きとし生けるすべてのものを愛し、ワクワクしながら、命を輝かせることができたらと思います。愛という命の循環を作品から感じて頂けたら嬉しい」と答えてくれた。それにしても、みんなが知り合いのように和やかに見えるのが不思議に思えた。明維子(AICO)さんに「来ていただくとみんなお友達になってしまうので、長い間にたくさんの方にご来場いただくようになりました」と言うのを聞き、納得できた。

個展会場風景

・明維子(AICO)さんの作品の特長は、背景に麻の葉模様が入っていること。麻の葉文様は日本独自の文様であり、正六角形を基本とした幾何学文様である。名前の由来は文字通り「麻」の葉の形を連想する事から名づけられたもの。古くは平安時代の仏像の切金文様の中や、鎌倉・室町時代の繍仏(刺繍によって仏像や菩薩などを表したもの)の中にもよく見られる。また、麻は丈夫ですくすくとまっすぐに伸びることから、昔から子供の産着に用いる風習があった。着物に限らず、帯や襦袢、袋小物にも頻繁に用いられている文様である。「麻の葉模様は末広がりで縁起がいい。どこまでも放射状に広がり、世界へ地球へ宇宙へと繋がっていきますから」とその効用を語った。

花のマンダラだが、地に麻の葉模様が描かれている

・明維子(AICO)さんは、弊社から刊行された絵本『うまれるって うれしいな』で画を担当してくれた画家である。文を書いたのは本欄でも何回かご紹介したことがある堤江美さんだ。この絵本は、聖路加病院・名誉院長だった日野原重明氏の推薦文を頂いたこともあり、話題を呼んだ。日本語と英語のバイリンガルの作りにしたのもこの絵本の特長で、ユニセフ関係の雑誌にも紹介されることになった。日野原氏は亡くなってしまったが、いい推薦文だったので一部を抜粋してご紹介しておこう。

《日本では一人の女性の生涯から1.2人しか子供が生まれているのに過ぎません。そのような時代に、地球に生まれてきた子供の命を、誰がどう立派に育てるのか、誰が子供に生まれてきてよかったと感じさせるのか。その子供をめぐる日本の大人に、子供の命の大切さを示唆する絵本として発刊されたのが本書です。(中略) 堤江美さんの文は杉田明維子さんの画と溶け合って、よいハーモニーとなって聞こえてきます。》

弊社刊『うまれるって うれしいな』

・この絵本の温かなタッチで描かれた原画は、銀座、能登、金沢、神戸、静岡など全国各地で原画展として公開された。また、来場者の多くがこの絵本を購入してくれたのは有り難かった。「お孫さんのいる主婦や妊婦さんが購入してくれたり、新婚さんへのプレゼントとしてもよく使われました」。確かに生れいずる命というものを考える上で、格好の教材となるような内容であった。

実は明維子(AICO)さんのご主人、作宮隆さんも芸術家である。1954年、石川県金沢市生まれ。金沢美術工芸大学商業デザイン専攻卒で、「花炭アート」という芸術分野で確固たる地位を築きつつある。あまり聞き慣れない花炭とは何か。簡単にいうと、木の実、葉、花、種など素材そのままの形で炭化させて作る炭の一種のこと。「飾り炭」とも呼ばれ、遠く室町時代から500年以上もの歴史があり、主に茶の湯の世界で使用されてきた。具体的には、千利休の活躍したころ、茶室の床の間に花炭を置いたのが始まりだという。

作宮隆作 花炭の作品(木の実や種、花などを炭にした作品)

作宮杏奈作 彫り絵の作品

・公園や森で採取した木の実や種を、山梨県の故・岡部末治氏の制作した炭焼窯で、花炭技法として焼いている。冬の間に炭に焼いておき、春先から自宅の工房で造形作品に仕上げていくのだという。また、娘さんの作宮杏奈さんも芸術家なのだ。東京造形大学デザイン学科テキスタイルデザイン専攻卒で、彫り絵作家として活躍中という。彫り絵というのも耳慣れない言葉だから、簡単に説明すると、木の板を削って、直接板に彩色する。最初は木版画を制作していたのだが、彫った原版の美しさに魅かれ、そのままの木の状態で展示するスタイルに変えたのだという。だから夫婦二人での展覧会や家族三人の展覧会も何回か開催したことがある。

・種は生命誕生の象徴と位置づけ、宇宙のすべてのDNAが入り込んでいる感覚があると、花炭にこだわる作宮隆さん。連綿と続いてきた命の連鎖を見つめ、精神を研ぎ澄ませ、今回、花の曼荼羅を現出させた明維子(AICO)さん。愛娘の作宮杏奈さんは、地球上の生きとし生けるもの賛歌を、独自の彫り絵で掬い取って見せる。このように三人三様でアートを追究し続けている芸術家一家。それぞれに切磋琢磨しながら、独自の道を切り開き、新たなる世界観をこれからも見せてくれるに違いない。僕は来年の個展も楽しみに待っている。

2019.09.25 野見山暁治さんと新井苑子さん

・今年、僕は銀座方面によく外出した気がする。先に本欄でもご紹介した藍染作家・菅原匠さんは例年通り、松屋銀座で個展をしたので出掛けたし、その他にも銀座で親しい人の個展が開催されたので、不自由な体ながら出かけて行った。例によって、顧問の斎藤勝義さんと臼井雅観君が付き合ってくれた。本欄で取り上げていなかった個展があるので、多少のタイムラグはあるが紹介しておきたい。一つは今年12月に99歳の白寿を迎える洋画家の野見山暁治さんである。「野見山暁治の気ままな小品展」と題した個展で、銀座・スルガ台画廊で開催された。小品と銘打ってあるように、大きな作品こそ出品されていなかったが、野見山さんらしい作品に見ていて、思わず笑みもこぼれた。というのも、本欄にも書いたが作品とタイトルの対比が実に秀逸なのだ。

個展の案内状

●新井苑子さん

・新井さんは、日本を代表するイラストレーター、画家として知られている。今回のテーマは「宇宙の花」であった。「かけがえのない“地球”が創出する“森羅万象の奇跡”を体験して頂ければ幸いです」と個展開催に際し新井さんはコメントしている。 新井さんによれば、青く美しい地球は「宇宙の花」であり、花や樹、虫など小さな自然から、人、海、山、宇宙まで地球の森羅万象はインスピレーションの宝庫だという。女子美の大学生の頃、顕微鏡で石の断面を見て、抽象画のように美しく感動し、道端の石にも美の世界があることに気づかされた。以来、目には見えないけれどその奥にあって訴えかけてくるもの、心に映った美を表現したい、というのが今日まで描き続けてきた大きなモチベーションになったのだ。

・新井苑子さんのプロフィールを簡単にご紹介しておく。女子美術大学図案科グラフィックコースを専攻し卒業。1965年、日本デザインセンターイラストレーション部に入社。トヨタ自動車、伊勢丹デパートの広告を手がける。 1971年、フリーとなる。本の装丁、エプロン、スリッパなどのデザインといった分野でも活躍する。 現代グラフィックアートセンターにポスター等約100点の作品が収蔵された。 武蔵野美術短期大学特別講師、女子美術大学非常勤講師を務めた。 主な著書に、『イメージの旅』(グラフィック社)、『花の森』(岩崎美術社)、『イラストレーションの発想と表現』(美術出版社)、『フローラ美術館』(河出書房新社)、「ハーブ絵画館」(文園社)、『アーリーアメリカンクックブック』(中央公論社)、『新井苑子のハ ーブのぬり絵』(文園社)など多数。「九州沖縄サミット」、「日本ユネスコ加盟50周年」等の記念切手52種類以上制作。東京イラストレータズソサエティ、日本自然保護協会、会員。

・月刊「清流」の表紙絵を僕は毎号楽しみにしている。季節感を大切にし、メインのモチーフに一ひねり付け加えるのが”新井苑子ワールド”である。例えば5月号では「鯉のぼり」をモチーフにしている。吹き流し、真鯉に緋鯉、子鯉が悠々と泳いでいる絵が描かれるが、緋鯉に一ひねり利かせている。五月晴れにサツキの花を着て、晴れやかな母鯉に仕立てている。緋鯉だけその模様がサツキの花で彩られているのだ。8月号では金魚鉢がモチーフである。金魚鉢の中を金魚が泳いでいるのだが、これも一ひねりしてある。南国情緒豊かで真紅色のブーゲンビリアの花を金魚鉢の中と鉢の上に描き、爽やかな夏を演出している。最新10月号はきのこがモチーフ。タイトルは「きのこのブーケ」である。秋はきのこの季節であり、紅葉の季節でもある。新井さんは、落ち葉を拾ってきてきのこを包み、きのこをブーケにしてしまうのだ。実に素晴らしいインスピレーションではないか。新井さんには、これからも是非、月刊「清流」の顔を新井苑子ワールドで染めていって欲しいと僕は期待している。

2019.08.29 渡部昇一、堺屋太一、竹村健一、深田祐介 (サンピンイチスケ)の各氏 深田祐介さんと僕

・「サンピンイチスケ」という言葉をご存じであろうか。1970年代からマスコミ界を席巻した四人の売れっ子評論家・作家のことである。具体的には、渡部昇一、堺屋太一、竹村健一、深田祐介の四人。三人の名前の最後に一がつくことからサンピン、深田祐介のスケを合わせ「サンピンイチスケ」と命名されたものだった。テレビ、雑誌、新聞などにこの四人はよく登場し、マスコミ露出度もかなり高かった。当然のことながら、知名度が高く人気があっただけに、著者として執筆依頼が殺到したのもよくわかる。この四人の単行本を出せば、大いに話題にもなり売れたからである。

僕が古巣ダイヤモンド社に在籍し、雑誌部門から出版局に移ったのが1980年、ちょうど40歳だったが、そのころ、「サンピンイチスケ」人気はピークを迎えていた。今回、この「サンピンイチスケ」について書きたいと思った動機だが、渡部昇一さんが2017年 に86歳で、堺屋太一さんが2019年2月8日に83歳で、竹村健一さんが 2019年7月8日に89歳で、深田祐介さんが2014年に82歳で死没ということで、一世を風靡したあの「サンピンイチスケ」は、四人目の竹村健一さんの死によって、全て黄泉の国の住人となってしまったからである。

・簡単にこの四人を紹介しておく。渡部昇一さんは、1930年山形県生まれ。1955年、上智大学博士課程を修了。英語学が専攻であった。ドイツ・イギリスに留学。2001年、上智大学の名誉教授となっている。渡部昇一さんが大ブレークするきっかけとなったのは、1976年刊行の『知的生活の方法』であった。累計部数118万部を超えて、講談社現代新書のベストセラーとなった。頭の回転を活発化し、オリジナルな発想を楽しむ生活の仕方を提案したもので、読書の技術、カードの使い方、書斎の整え方、散歩の効用、通勤時間の利用法、ワインの飲み方、そして結婚生活等々、著書自身の体験を通しての柔軟な発想が受けたものだった。渡部さんには、古巣ダイヤモンド社で、月刊誌の取材のために数回会ったことがあった。清流出版を立ち上げてから、直接、お姿を拝見したのは、ビジネス茶を提唱した荒井宗羅さんの著『和ごころで磨く―ビジネスに生かす“茶の湯の精神”』(1997年6月刊)を弊社から刊行した時、出版記念パーティであった。ゲストとして招かれていたのである。その時以来、雑誌の連載をお引き受け頂くなど、渡部さんと僕との長いお付き合いが始まった。

講談社現代新書の大ペストセラー

渡部昇一さんの交友関係は広い。特に、堺屋太一・竹村健一の両氏とは交流が深く、3人で講演会を催したり共著を出版したり、『三ピン鼎談 平成日本の行方を読む』(1990年2月、太陽企画出版刊)を刊行したこともある。また、谷沢永一さんとは共に知られた蔵書家であり、思想的にも共感できることが多かったらしく、たくさんの共著を出している。渡部さんはテレビでもよくお顔を拝見した。竹村健一さんとの掛け合いは特に面白かった。「竹村健一の世相を斬る」(フジテレビ)にゲスト出演していたのが懐かしく思い出される。また、自身の番組も持っていて、石原慎太郎、加藤寛、田久保忠衛、岡崎久彦といった著名人を招いての対談番組「渡部昇一の新世紀歓談」(テレビ東京)、渡部昇一の「大道無門」(日本文化チャンネル桜)もやはり対談番組で、各界の著名人を招き、歴史、政治、時事問題などを語り合うホスト役を務めておられた。

堺屋太一(本名・池口小太郎)さんは、1935年大阪府生まれ。東京大学卒業後、通産省の官僚となり、経済企画庁長官、内閣特別顧問、内閣官房参与などを歴任した後、小説家、評論家となった。当時ダイヤモンド社は霞が関1丁目にあり、通産省の隣のビルだった。噂では池口小太郎さんは若手の官僚だが、実に魅力的で面白い人物だとのことで会いに行った。僕は、所属している「経済週刊誌 ダイヤモンド」の新米記者として、「通産省として何かエポックメイキングなことはないですか?」と尋ねた。その時は会話に出なかったが、大きなイベントを成功させることになる。池口小太郎さんは、1970年の「大阪万博」の企画・実施に携わるのだ。来場者が世界中から実に6422万人となり、大成功であった。この頃、堺屋さんはまだ三十代の若さ、小松左京さんや丹下健三さんをはじめ、東大や京大の先生などを強引にかつ粘り強く引っ張っていった手腕は特筆に値する。

大阪万博にはしっかりとしたコンセプトと哲学があり、後の携帯電話やドーム建築につながるような、新しい世界を見せてくれたのではないか。堺屋さんには、鬼気迫るような面があり、自ら考え、自ら動いた。平気で24時間働き続けるようなバイタリティの持ち主であった。また、博覧強記の人であり、それでいて愛敬があったので多くの池口ファンがいた。時代の節目を鋭く切り取る言葉でも注目され、特に『団塊の世代』という言葉は、本の内容とともに衝撃をもって迎えられた。2000年以降の少子高齢化社会を言い当てる警句ともなった。ちなみに1975年には『油断!』が、1976年には『破断界』が出版され、本の売れ行きと共にこの言葉も話題を呼んだものだった。

竹村健一さんは1930年大阪府生まれ。京都大学英文科卒業後、フルブライト留学生として米エール大、シラキュース大大学院で学び、『英文毎日』の記者となった。その後、山陽特殊製鋼調査部長、追手門学院大助教授を歴任した。「保守派」の論客として知られ、1979年から1992年までフジテレビ系で放送された「竹村健一の世相を斬る」で司会を務め、関西弁の語り口が人気を博した。日本テレビ系「世相講談」では現・東京都知事の小池百合子さんがアシスタントを務めていた。「モーレツからビューティフルへ」「デリーシャス」などの流行語を生み出したほか、情報を手帳1冊に集約する「これだけ手帳」を自ら提案し発売もしている。「僕なんかこれだけですよ」と本人が語ったCMを覚えている方もおられるだろう。50歳当時、テレビ、ラジオのレギュラー番組が月95本、著書200冊に達するなど多忙を極めた。当人の弁によれば、ピーク時には、「口述筆記で一時間五十枚ほど」書いた、というから驚異的なスピードであった。

深田祐介(本名・雄輔)さんは1931年東京都生まれ。早稲田大学法学部卒業。日本航空広報部に勤務したサラリーマン作家として知られ、1976年に『新西洋事情』で大宅壮一ノンフィクション賞、1982年に『炎熱商人』で直木賞を受賞している。日本航空を退社して後は、作家として創作活動に専念した。1987年に『新東洋事情』で文藝春秋読者賞を受賞しているが、サラリーマン生活と海外駐在経験が長かったことから1976年『西洋交際始末』、1977年『貿易戦争と中産階級』、1979年『革命商人』などに代表されるように海外ビジネスや企業小説が多い。

・僕は1980年に、ダイヤモンド社の雑誌部門から出版局へ転属し、1992年の初頭に辞め、独立して小出版社をすることになるが、その間、幾多の単行本を手掛け、多くの著者と交友関係を結ぶことができたのは僥倖であった。最初僕は、昭和天皇のご学友・藤島泰輔さんの編集担当となった。藤島さんと僕とで仕掛けたポール・ボネのシリーズは売れに売れ、さらには文庫化の権利も他社に売れた。藤島さんは多額の印税を手にすることになり、フランスのパリ16区に豪邸を取得したり、ランニングフリーなど競走馬を持つことになった(藤島さんの薫陶を受けた僕の趣味が「競馬」となった)。パリの住まいは、元NHKの花形ニュースキャスター磯村尚徳さんが日本文化会館初代館長になった際、リースされることになった。その話は直木賞作家・深田祐介さんも知っていて、お会いした時にこの話で盛り上がったことが懐かしい。深田さんは僕と多くの人脈も重なるし、同じ身体障害者の一級同士ということで話が弾んだものだった。

竹村健一さんの翻訳本

・ここで僕は竹村健一さんの話をしておきたい。1967年、竹村さんは『マクルーハンの世界』(講談社)という本を翻訳し、マクルーハン理論を日本に初めて紹介した人物でもあり、尊敬をしていた。マクルーハンは、特にテレビが現代に及ぼした影響についての研究で知られた人である。実は僕が出版局に移る前の1977年にダイヤモンド社から竹村健一さんの『日本の常識は世界の非常識!?』という本を出ており、販売実績も良かった。僕も出版局に移るに当たって、絶好調だった竹村健一さんの本を出したいと思っていた。だから、アポイントを取り、赤坂にあった竹村さんの事務所に伺った。1980年1月のことである。僕は温めていた単行本の企画案を提示して、執筆依頼をしたのだが、執筆はなんとかなりそうなのだが、どうしても条件面で折り合えなかった。

竹村さんが主張する印税率は、出版界の常識からすれば、考えられないほどであった。最低でも4割増し(14%)、できれば倍近い率(20%)でと要求してくる。竹村さんは、関西弁でなぜそうなるのかをまくしたてるのだが、理論的には分からないわけではない。自身が広告塔になっているから、出せば十分売れる本になる。広告宣伝費込みで考えれば安いものじゃないか、ということになる。そしてついには、手元にあったノートを見せ、他社で出した本の初版部数、印税率等をつまびらかに披露されるに及んで、僕は切れてしまった。「そんな高額な印税を払ってまで出すことはできない」、ときっぱり断ってしまった。帰社してから、営業サイドからは恨まれることになったが、こればかりは受けられなかった。あの丁々発止のやりとりは、今でも懐かしく思い出される。

竹村健一著(1977年 ダイヤモンド社刊)

ドラッカー博士と竹村さんとのツーショット(ダイヤモンド社)

・竹村さんとはその後、前述した荒井宗羅さんの『和ごころで磨く』出版記念パーティでお会いし、何のわだかまりもなく気持ちよく挨拶を交わした。それにしても盛況だった荒井宗羅さんの出版パーティ。船井幸雄さん、竹村健一さん、ジェームス三木さん、細川隆一郎さん、浅草寺の京戸慈光師、渡部昇一さんはじめ、綺羅星のごとく宗羅ファンが押しかけた。

宗羅さんに、竹村健一さんと出会ったきっかけを聞いてみると、なるほどとうなずけるものだった。初めて会ったのは、宗羅さんがプロデューサー兼アートディレクターとして関わった新宿の料亭だという。ビルの最上階にあった100坪以上の料亭には、露地もある本格的な茶室から、当時メディアを騒がせた黄金の茶室や10室ほどの個室もあった。宗羅さんは、この料亭全てのコンセプトメイキングと若い仲居さん達の接客教育、集う政財界、文化人に対するお茶のもてなしの仕方から、日本文化絡みのレクチャーまで広範囲にわたったという。

出版パーティで荒井宗羅さんと

たまたまこの料亭を訪れた竹村さんが、この料亭のしつらえや接遇などに感服し、プロデュースした宗羅さんに関心を抱いたということらしい。その時の当意即妙の宗羅さんとの会話が気に入ったらしく、帰り際にねぎらいの言葉を掛けてくれたという。以来、宗羅さんは、竹村さんの自宅で催されたお花見の会や奥方の個展に招かれるようになる。会えば、竹村さんは、トレードマークのパイプをふかしながら、主に海外と日本との比較文化や、英語の特殊な表現法などを教えてくれた。出版記念パーティの時も、竹村さんは開口一番、「宗羅さん、一流の著名人がみんな集まったな。大したもんだ」と褒めてくれたそうだ。宗羅さんならさもありなんである。僕が関わりをもった著者が、世界に羽ばたいていくのを見るのは、編集者冥利に尽きるというものだ。荒井宗羅さんのさらなるご活躍をお祈りしたい。

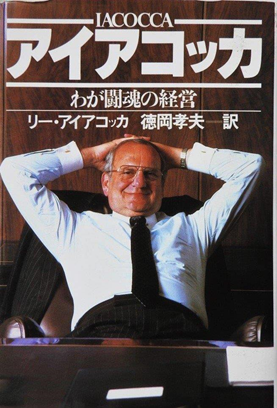

2019.07.24 リー・アイアコッカ

・急に過去の記憶が蘇ることがある。実は、リー・アイアコッカの死が報じられた時、僕は古巣ダイヤモンド社での、あの懐かしい喧噪の日々を思い出した。1970年代後半から80年代前半にかけ、破綻寸前だった米自動車大手メーカーのクライスラー(現フィアット・クライスラー・オートモービルズ=FCA=)の再建に手腕を発揮したリー・アイアコッカ元会長が7月2日、パーキンソン病に伴う合併症のためにロサンゼルスの自宅で死去したとマスコミ各紙で報じられた。享年94だった。僕はこの訃報に接し、様々な思いが交錯してしばらく呆然としていた。アイアコッカは1924年の生まれ。ビジネスの世界における、アメリカン・ドリームの体現者として今も記憶に新しい。古巣のダイヤモンド社で僕が単行本の編集者をしていた時代、翻訳者の徳岡孝夫さんとのコンビで、実に99刷までいったリー・アイアコッカ著『アイアコッカ――わが闘魂の経営』(1985年刊)の出版にこぎつけ、その後も、第2弾ともいうべき『トーキング・ストレート』(1988年刊)を刊行した思い出深き人物であった。さまざまな思いが去来したのも無理はない。

この本の版権を取得するのが結構大変だった。現在、清流出版の顧問をしてくれている斎藤勝義さんがダイヤモンド社の版権担当者として活躍してくれたことをよく覚えている。アイアコッカは経済雑誌や日本経済新聞等などで取り上げられ、カリスマ経営者として知られていた。しかし、サラリーマンの間ではまだそれほどの知名度はなかった。実際、新橋あたりのサラリーマンに訊くと、「コカ・コーラなら知っているけれど、アイアコッカなんて知らないよ」などと揶揄する人もいた。ダイヤモンド社の販売本部の連中も、「日本人にはまったく知名度がない。どうせだったら、レーガンをやった方が売れるのでは」などと僕の企画に冷ややかな目線だった。

・しかし、アイアコッカは立志伝中の人物であり、アメリカで原著が発売されるや評価は一変することになった。『パブリッシャーズ・ウィークリー』、『ビジネス・ウィーク』、『ニューズ・ウィーク』、『ニューヨーク・タイムズ』、『フォーチュン』など各紙誌の書評等で絶賛されることとなり、爆発的な売れ行きを見せたのである。そうなれば日本での版権はどの出版社が取得するか、取り合いとなったのは必然であった。新潮社、講談社、三笠書房をはじめ、名だたる大手出版社の敏腕編集者、版権担当者が版権取りに参戦してきたことをよく覚えている。日本ユニ・エージェンシーがこの本の版権代理店だったが、アドバンスは値上がりするばかりであった。

日本ユニ・エージェンシーの武富義夫さんは、当時、まだ社長にはなっていなかったが、経営者に一番近い存在で、ばりばりの凄腕で知られていた。その武富さんと出版社の一編集者であった僕が、『アイアコッカ』の件ではことごとく対立したが、一歩も引かなかったのはいい思い出だ。これには版権担当者だった斎藤勝義さんも苦労されたと思う。結局、武富義夫さんは、1993年、僕がダイヤモンド社を辞めた後で、日本ユニ・エージェンシーの社長に就任した。武富さんの後は、長澤立子さん、山内美穂子さんと二代続けて女性が社長に就任したが、このお二人とはロンドン国際ブックフェア、フランクフルト・ブックフェア、ブックエキスポ・アメリカなど「国際ブックフェア」の会場でよくお会いし、意見交換をしたり、食事をご一緒したりしたものだった。

・なぜダイヤモンド社が版権を取れた決め手だが、過去の経済物の実績と、どうしても出したいと編集者と経営者の熱意の差ではなかったか。僕にも編集企画の心構えとして、まだ日本人には知られていないが、注目すべき人物を追い、世に知らしめたいとする路線は間違っていないとの感覚があった。事実、ダイヤモンド社はビジネス書において、他社の追従を許さぬ実績を積んできていた。ベストセラーとなった本も多々ある。例えば、クラウド・ブリストルの『信念の魔術』(1954年刊)やE.G.レターマンの『販売は断られた時から始まる』 (1964年刊) などは、新装版として何度も装丁を変え、判型を変えたりしながら現在に至るまで売れ続けてきている。また、1950年代からピーター・F・ドラッカー博士の経営学シリーズを一手に引き受け、現在もダイヤモンド社の大事なドル箱路線となっている。

アイアコッカの第2弾