2022.05.24ヘンリー・スコット=ストークスさん、ハリー杉山さん

自著ポスター前でストークスさん

・三島由紀夫と最も親しかった外国人ジャーナリストとして知られる、ヘンリー・スコット=ストークス(Henry Scott-Stokes 1938年6月15日―2022年4月19日)さんがお亡くなりになった。享年83。英国イングランドサマセット州グラストンベリー生まれ。ウィンチェスター・カレッジとオックスフォード大学ニューカレッジにて教育を受ける。僕がダイヤモンド社勤務の時に、徳岡孝夫さんに紹介されたのがきっかけだった。以来、親しくお付き合いさせて頂いただけに残念でならない。訃報は、ご子息のハリー杉山(正式には、ヘンリー・スギヤマ・アドリアン・フォリオット・スコット=ストークス)さんが公表した。自身のインスタグラムを更新し、死去したことを明らかにしたもの。ハリー杉山さんは、若き日のストークスさんの写真を投稿し「最愛の父、親友、そして僕のヒーローであるヘンリー・スコット=ストークスが旅立ちました。最期は母の腕の中で安らかに眠りました。そして今日、僕と母の2人で静かに見送りました」と報告した。

ハリー杉山さんは親子でサッカーを楽しんだストークスさんとの幼少期を振り返り「僕は父を昔から下の名前で呼んでいます。父も“ハリー”と僕を呼び、父でありながら一番の親友でもありました」と綴っている。「何があっても僕を信じてくれ、知らないところで支えてくれ、無償の愛を注いでくれた父が星になっても、僕は自分の最後の日まで彼の魂を受け継いで、一日一日を一生懸命に生きます」と思いを込めた。ストークスさんは10年ほど前からパーキンソン病と認知症を患っており、自宅での介護経験なども公表していた。改めて「長年介護施設で父を支えてくれた職員の皆さん、スタッフの皆さん、本当に有難うございました。皆さん一人一人の力がなければ、父はここまで恵まれた人生の黄昏を迎えることはなかったでしょう。病院でお世話になった先生方、看護師の皆様、生活相談員の方、命をつないでくださって有難うございます」と感謝の思いを伝えた。更には「たとえ微力でも、父を支えてくれた皆さんについて、僕は今後色んな形を通して伝えていきたいと思います」と感謝の言葉を綴っている。

ご子息のハリー杉山さん

・ストークスさんは、1938年に英国で生まれた。1961年、オックスフォード大学大学院の修士課程修了後、1962年に『フィナンシャル・タイムズ社』に入社する。64年、同社の東京支局初代支局長、67年『ザ・タイムズ』東京支局長、78年『ニューヨーク・タイムズ』東京支局長・アジア総支局長を歴任してきた。ハリー杉山さんも売れっ子であり、2013年1月1日から芸名を「杉山ハリー」からハリー杉山に改名した。NHK総合テレビの朝ドラでもお馴染みの顔である。この3月、エンディングを迎えた「カムカム エヴリボディ」でも、アニー・ヒラカワ(森山良子)の甥のジョージ役で登場し、存在感を示していた。日本のサムライ映画と野球に夢中であり、日本で撮影されるアメリカ映画のキャスティング・ディレクターを務めるアニー・ヒラカワの仕事を手伝うという役柄。2019年の「まんぷく」以来、2度目の朝ドラ出演だった。自身、スポーツやエンタメに関する幅広い知識で、ラジオや情報番組のMC等で活躍している。

僕は今年2月頃だが、ハリー杉山さんが出演したテレビ番組(BS 3チャンネル)を見た。「ハリー杉山の介護を考える――”生きる”を支えるプロの仕事」のタイトルに興味を魅かれたからだ。番組の冒頭、父ストークスさんが、パーキンソン病と認知症で闘病中の姿が紹介された。そして、かつてストークスさんが、国際的ジャーナリストとして公益社団法人日本外国特派員協会をベースにバリバリ活躍されていた頃の姿も映された。最盛期の頃の活躍ぶりを知る僕からすれば、闘病やつれしたストークスさんの姿を見るのは、正視できないほど胸が衝かれたものだ。在宅介護で頑張っていたのだが、病状が進んで介護施設の御厄介にならざるを得ない状態になったという。才気煥発なジャーナリストだっただけに、晩年になって迎えた試練に、脳出血で2回倒れた僕も他人事ではないと思った。

・ストークスさん夫人のあき子さんは、18歳でパリの美術大学に留学し、19歳の時にローマでストークスさんと出会って恋に落ち、結婚するに至った。何とも運命的でロマンティックなお話である。彼女が初めて、僕の古巣ダイヤモンド社を訪ねてきた時のことはよく覚えている。颯爽として現われた容姿は、トップモデルもかくやと思わせるものだった。着こなしのセンスの良さに、背筋の伸びた歩き方も印象的だった。幅広の帽子を粋にかぶり、それがよく似合っていた。それほど強烈な印象として僕の脳裏に刻まれている。ストークスさんとあき子さんは、お互いそれぞれの個性を尊重しながら、相手の趣味や主張を理解するパートナーシップで結ばれていた。

・ハリー杉山は、1985年1月20日に東京で生まれた。徳岡孝夫さんによると、赤ん坊の頃の顔が、元英国首相で九十歳になっていたチャーチルにそっくりだったこともあり、愛称として「チャーチル」と呼んでいたらしい。ところが成長するにつれ、イケメンの若者となっていった。184センチという長身でモデルとして活躍されてきたのもよく分かる。日英のハーフとして生まれたわけだが、幼い頃からハーフであるが故の偏見や試練にさらされた。11歳の時、家族でイギリスへ移住し、1999年に名門のパブリックスクール、ウィンチェスター・カレッジへ入学した。在学中、ヘンリー王子とは水泳やクリケットで対戦したこともある。ただ、英国でも歴史上の出来事から誤解され、いじめを受けたこともあったという。日本軍の蛮行とされた「南京大虐殺」が授業で取り上げられたからだった。

・その後、ロンドン大学(専攻は中国語)で学び、卒業後に日本に戻り、外資系投資銀行に勤務しながら、種々のコマーシャルにも起用され、モデルとしても活躍し始めた。さらに改めて中国語を学びたいと一念発起し、北京師範大学に1年間留学している。英語、日本語、中国語、フランス語など六ヶ国語を自在に話すことができる国際通で知られる。現在、駐日英国大使館の展開する「美味しいイギリス」で食の親善大使に任命されている。また、テレビやラジオ番組表を見ると、ハリー杉山はいろんな番組に登場している。父ストークスさんが一番関わりたかったメディアの世界で、その才能を開花させつつある。

かつてハリー杉山が小学生で、多分、9歳か10歳頃だと思うのだが、毎週、九段の日本武道館で剣道の稽古を行なっていた。その際、ストークスさんは毎回のように付き添っていた。47歳の時に生まれた子なので、目の中に入れても痛くないほどの子煩悩ぶりだったのも頷ける。その頃、清流出版が入っていたビルは、地下鉄九段下駅から数分、目白通りに面した日本債券信用銀行の真ん前のビルにあった。そのビルの2軒隣りにあった武道具店「櫻屋」を、よくストークスさんは訪れていた。竹刀や木刀、剣道の面貌、胴着などを扱っていた店なので、武具の購入等はここでしたものと思われる。そのついでに清流出版に立ち寄ってくれ、僕といろいろ話をしたものだった。

(ダイヤモンド社刊、1985年11月)

・ストークスさんはもともと経済記者だったが、政治や国際問題にも強かった。僕がいつも感心していたのは、その取材姿勢であった。尊敬すべき人物、興味深い人物に出会ったら、とことん突き詰めていくところだ。インドネシアの初代大統領となったスカルノや、韓国大統領となった金大中、北朝鮮の建国の父である金日成、カンボジア国王となったシアヌーク殿下といった要人に何度も直接インタビューした稀有な人である。日本人の中にもストークスさんの取材ターゲットとなった人物がいる。三島由紀夫は単行本になっているので当然だが、萩原延壽(はぎはら・のぶとし)さんも興味の対象となっていた。萩原さんは、英国外交官(在日英国公使もやった)だったサー・アーネスト・サトウの幕末期から明治初期までの活躍ぶりを描いた『遠い崖――アーネスト・サトウ日記抄』を朝日新聞に長期間にわたって連載した人物だ。萩原さんは、連載終了後、単行本として刊行(全14巻)されたのを見届け、2001年に鬼籍に入っている。

(清流出版刊 1998年11月)

萩原さんは、東京大学法学部政治学科、同大学院を出た後、米ペンシルベニア大学、英オックスフォード大学へ留学している。ストークスさんはオックスフォード大学の先輩に当たる萩原さんに親近感を抱いていたのだと思う。萩原さんは硬骨・孤高の人であり、京都大学教授にと招聘されたが、断って在野での研究・執筆を貫いた人である。しかし、在野に徹した苦労は並大抵のものではなかったはずだ。「萩原先生」と呼ばれることを嫌ったので、誰もが「萩原さん」と呼んでいた。その萩原さんは宇都宮在住であったが、ストークスさんは、毎月のように宇都宮に通いつめ、萩原さんの著書『遠い崖――アーネスト・サトウ日記抄』の周辺取材をしていた。とことん追い続けなければ気が済まない、まさにジャーナリスト魂の発露であった。

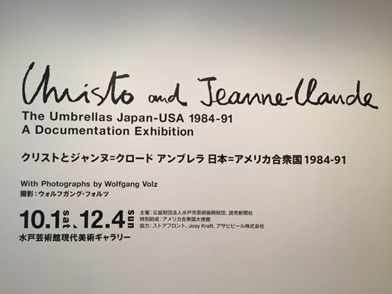

・斬新な芸術分野に注目し、尽力したことにも触れておきたい。ブルガリア出身の美術家で、環境芸術作家として知られる夫妻がいる。夫のクリストと妻のフランス人美術家ジャンヌ=クロードは共同作業で作品を作り上げてきた。驚くべきことに、夫妻ともに1935年の同月、同日生まれである。作品は「梱包」芸術として有名になった。例えば、パリの橋を白い布で覆った『ポン・ヌフの梱包』(1985年)が話題を呼んだ。景観そのものを芸術作品の対象とするのである。そして完成作品は、人々の想像力をかき立て2、3週間で撤去される。1991年には、6年の準備期間を経て、茨城県とカルフォルニアで同時に傘を立てる、『アンブレラ』という作品が世界の注目を浴びた。この「包む芸術」という極めて珍しいアートに魅せられたのがストークスさんだ。このあたりの感性、そして芸術観は、やはり並みの人ではない。この環境芸術を気に入ったストークスさんは、文字通り寝食を忘れてのめり込むのだ。

『アンブレラ』プロジェクトのパンフレット

・ストークスさんの肩入れした『アンブレラ』は、3100本の傘を立てるというものだった。そのプロジェクトを実現するために、クリフト夫妻と茨城県の対象地域の土地所有者を訪ねて、企画の狙いを説明して歩いた。その手法は常に美術界ばかりでなく、社会的にも大きな話題を投げかけた。清流出版にもしばしば訪れたストークスさんに、土地所有者(地権者)を説得する何かいいアイデアがないかと訊かれたが、僕はノー・アイデアと答えざるを得なかった。『アンブレラ』は結局、1ヶ月弱の会期中に茨城県で50万人、カリフォルニアでは200万人を観客動員し、成功裡に終えた。梱包されたライヒスターク(帝国議会議事堂)』(1995年、ドイツのベルリン)にもびっくりさせられた。 ドイツ議会を巻きこむ長年の論争の末、やっと実現したプロジェクトで、放火事件や第2次大戦で廃墟となり、統一ドイツの議事堂になる予定だったライヒスタークを完全にポリプロピレン布で覆い尽くした。2週間足らずで500万人を動員。布やロープも既製品ではなく、作品のために織られ、材料費等の直接経費だけで約7億円がかかったという。

『アンブレラ 日本―アメリカ』写真は茨城県

『梱包されたライヒスターク』(ドイツのベルリン)

・僕は、ストークスさんの本を2冊刊行できた。1冊目は、『三島由紀夫 死と真実』(ダイヤモンド社刊)で、2冊目が、『三島由紀夫 生と死』(清流出版刊)である。いずれも翻訳は徳岡孝夫さん、装丁は川畑博昭さんであった。2冊目は特に僕の思い入れが濃い。三島由紀夫をよく知るドナルド・キーンさん、徳岡孝夫さん、そしてヘンリー・スコット=ストークスさんの鼎談を所収したからだ。ドナルド・キーンさんと三島由紀夫との交流は16年にも亘った。2人が初めて会ったのは1954年11月のこと。キーンさんが京都大学大学院に留学中の32歳、三島が29歳の時で、編集者を介してであった。共通の趣味である歌舞伎を一緒に鑑賞し、意気投合したことで親しくお付き合いすることになる。

徳岡孝夫さんの場合は、著書『五衰の人――三島由紀夫私記』(文藝春秋刊、1996年)で、その出会いから別れまでを詳述しており、この本を読めば関係性がよく分かる。徳岡さんは、三島由紀夫が自決した日(昭和45年11月25日)、「市ヶ谷の自衛隊駐屯地のすぐそばの市谷会館へ午前11時に来てほしい」との連絡を受け、徳岡さんに宛てた手紙と写真、そして『檄』を受け取っている。これをもってしても、いかに三島由紀夫がジャーナリスト・徳岡孝夫さんを信頼していたかが分かる。

・ストークスさんが初めて三島由紀夫を見たのは、1966年4月18日。外人記者クラブでの昼食会だった。1年後、ロンドンの『ザ・タイムズ』東京支局長として単独インタビューする。この時の印象を「猛烈にエネルギッシュ。まったく非日本人的な人物。真正面から相手を見据え、自信が感じられる」とメモしている。同年5月、三島邸の夕食に招かれ、「なぜ、我々のような右翼に興味があるのか」と挑発的な質問を受ける。1969年2月、富士山麓での楯の会の演習に誘われ、願ってもないと快諾した。同年3月、演習に同行する。しかし三島の私兵には興味が持てず、悪趣味から作った制服のみ印象に残るとし、ホモセクシャルのクラブか、と書いている。

同年4月にも、三島邸を訪問。真剣の日本刀を見せられる。切腹の仕方を教えられたのに寒気を覚える。同年4月、映画「憂国」を見る。延々と続く切腹シーンに辟易とする。ストークスさんは、1970年(昭和45年11月25日)の三島が自決した日、マニラに向かうはずが、台風でキャンセルとなった。東京にいて臨時ニュースで自決を知った。聞いた瞬間、茫然となったという。中途半端な行動をしない男であり、いったん死ぬといえば、どんなことがあっても死ぬと思っていたからだ。小説での切腹シーン、映画出演しての切腹シーンなど、何度もサインを出していたのに見落とした、友達を見捨てた私の罪は許すべからざるものであるとの自己批判が、僕に強く印象に残っている。このように三島と強い絆で結ばれた三人だけに話も大いに弾んだ。この鼎談を所収したのは、我ながら成功だったと自認している。

ストークスさんは亡くなられたけれど、ハリー杉山という才能豊かな逸材を残してくれた。ご子息は別れの言葉として「無償の愛を注いでくれた父が星になっても、僕は自分の最後の日まで彼の魂を受け継いで、一日一日を一生懸命に生きます」と力強く結んでいる。ハリー杉山さんは、これからも様々な分野で才能を発揮し、大きく飛翔していくだろう。だからストークスさんも泉下で大いに誇りに思ってよい。僕もその活躍ぶりを温かく見守っていきたい。