2021.11.22徳岡孝夫さん

・僕がいつものように朝の新聞を読んでいると、一つの出版広告に目が留まった。徳岡孝夫さんが文藝春秋から新刊本を出したことが広告されていたのだ。その時僕は、徳岡さんにまだ単行本化されていなかった原稿があり、それを編集して出版したものではないかと早合点した。というのも徳岡さんは両眼ともに視力を無くされていたからだ。僕が創業した清流出版でも徳岡さんには、大変お世話になった。月刊『清流』を創刊するに当たり、端から僕は徳岡さんを連載執筆者の一人にと考えていた。「明治の女性」をテーマにした連載を4年間お願いし、その後は、気になるニュースを分かりやすく独特の切り口で解説した「ニュースを聞いて立ち止まり…」を連載していただいた。僕の人生の公私共において、一番大切な人が徳岡孝夫さんである。ダイヤモンド社でお付き合いが始まり、今日まで実に35年以上の長きにわたり親しく交情を深めてきた。思い起こせば、徳岡さんにはどんなに助けられたことか。筆舌に尽くしがたいほどである。

徳岡さんの素晴らしさを挙げれば、いくつもある。まず締め切り日の厳守である。徳岡さんの編集担当にも確認したが、過去1度たりとも原稿遅れを生じたことがないという稀有な人だった。その上、原稿内容の奥深さ、関西人特有の軽妙洒脱な文章力は折り紙付きである。まさに『清流』にとって徳岡さんは、欠くべからざる著者のお一人だった。もう4年ほど前になるが、徳岡さんが両眼ともに見えなくなったというので、泣く泣く連載を終了させた経緯があった。ところがこの広告の惹句を見ると、ともに妻を亡くした91歳の旧制北野中学同級生の二人が綴る「もうじき百歳」の日常生活、思い出を書いたものとある。二人で書き下ろした書籍のようなので、僕は驚かされた。いったい、徳岡さんはどうやって執筆したのだろうか、と…。

朝日新聞に掲載された新聞広告

・この本の前フラップの惹句にはこうあった。

《名文家で知られるジャーナリストと、旧制北野中学の同級生が、九十一歳を迎え、それぞれの日常や回想を綴る。ともに妻を亡くし、コロナ禍で外出もままならぬ中、日々の暮らしを書き記し、電話で口述筆記を行い、一冊の本を書きあげた。「もうじき百歳」のリアルな心情と、互いを支え合う友情がここにある! 》――全部で22本の記事が所収されている。徳岡さん、土井さんがそれぞれ11本ずつ書いている。徳岡さんは、毎日新聞社での社会部記者時代、『サンデー毎日』の編集部時代の取材を通しての回想録がメインであり、土井荘平さんの原稿は、現在の心境を含む身辺雑記的な原稿が主流となっている。

文春新書として刊行された(2021年9月刊)

原稿執筆についてだが、なんと目が見えない徳岡さんが、同級生の土井さんに電話で原稿を送り、土井さんがパソコンに打ち込む。プリントアウトしたものを土井さんが電話で読んで、徳岡さんから修正があれば、その場で修正するという段取りだという。ここにおいて土井さんの役割は重要である。最初は、徳岡さんがICレコーダーに録音したものを、土井さんが再生してパソコンに打ち込んでいたらしいのだが、慣れないからどうしてもスムースにいかない。電話で話した時にはよく分かったはずの文章が、再生してみると徳岡さんの声が変わって聞こえるので聞き取りにくいということもある。それに長い文章だと再生しても推測しがたく、解釈するのに難儀したようだ。そこで二人は「細切れ情報でもいいやん」「そう言ってくれると助かるわ」と合意に至り、徳岡さんが断片的にでも書きたいことを電話で話をし、土井さんが聞きながらパソコンにすぐに入力する方法で書き進めたのだという。

徳岡孝夫さんと僕

・徳岡さんは書いた分を自分で読むことができないから、流れが掴みにくい。また年月日や固有名詞など、徳岡さんは記憶以外に調べることができない。そこで土井さんが、間違ってはいけない人名、地名、年月日などのウラを取ることになる。ネット上で調べたり、年表に当たって確認しながら、原稿に反映させていく。その合間に自分のチャプターも書かねばならない。思った以上に大変な作業である。しかし二人は、九十歳を超えた男の日常を、書いておくことも何らかの意義があるのではないか、と判断した。その狙いは、「百歳以前」の現実を挟むことによって、単なる老人の思い出とは違うものを作り出せるのではないか、と考えたのである。僕は素晴らしい発想だと思った。上野千鶴子さんの『おひとりさまの老後』 (文春文庫)や、下重暁子さんの女性の生き方など、女性の老後の過ごし方についての本は多々あるが、男性には類書がない。それだけでも出版する価値があると僕は思った。

読むと意義深い本であることがよく分かった。この本には、徳岡さんのジャーナリスト魂が弾けている。ジャーナリストを志す若者には是非、読んで欲しいと思うほどだ。例えば徳岡さんは、『サンデー毎日』編集部時代、ベトナム戦争の取材をする。日本のベトナム在住記者が首都サイゴンの支局に留まり、安全に取材する中で、徳岡さんは家族への書置きを残し前線を取材している。そして戦禍のただ中で自らを顧みず、人助けをしようとする真の英国紳士に出会い、「人間の尊厳」について学んでいる。また、最初に赴任した毎日新聞高松支局では、紫雲丸沈没事件を取材したが、Y新聞に特ダネ写真で抜かれ、絶望の淵に追いやられる。姓名を取材し、悲しい物語を書き、夜も寝ずに奮闘し原稿を書いたが、一枚の写真には勝てなかった。Y新聞に掲載された事故の現場写真は、沈みゆく船の上に辛うじて立つセーラー服姿の女の子が、救いを待っているように写っていた。写真に記事では太刀打ちできないことを、身をもって体験させられたのである。

・徳岡さんが英語に堪能なことは知られている。外国人に伍しても全く遜色ないほどだ。世事にも通じており語彙も豊富で、たくさんの翻訳書も出してきたが、その秘密の一端も明かされている。ムレット先生(神父)との出会いである。ムレット先生は三高で英会話を教えていた。身一つで三高の自由寮を焼け出された徳岡さんは、何人かの学生とともに、ムレット神父のところに転がり込んだ。一つ屋根の下に起居してみると、神父は思っているほど陽気一点張りなだけのアメリカ人ではなかった。神父そのものの仕事以外に、カトリック教会のオルガニストの仕事を持っていた。居間に置かれたピアノの上には、バッハ、ブラームス、ベートーベンと書かれた楽譜があった。それまでカント、ヘーゲル、マルクスなど、それだけが科学だと思い込んでいた徳岡さんは驚いた。「アメリカ人にも内面があるのだ」という考え方が忍び寄ってくるように感じた、と書いている。

そのうち一人、二人と空いたベッドを求めて同級生が入り、ムレット神父と徳岡さんたち学生8人、総勢9人の大所帯となった。ムレット神父はニューヨーク州の北西部、ナイアガラの滝に近いバッファローのカトリック家庭で育った人で、初めての外国人との会話におどおどしている徳岡さんたちを引っ張り込んで、会話を盛り上げる巧みな話術があった。1960年にフルブライト留学生になっていた徳岡さんは、ムレット神父の男女双生児の「姉が亡くなった」との電報を受け、グレイハウンドバスに乗ってバッファローの墓地へ葬送ミサと埋葬式に列席している。後に記者として外国の要人に接した時、スムースに会話ができるようになったのも、三高、京大と5年間世話になったムレット神父との会話が蘇ったものと思われる、と感謝の言葉を綴っている。

・共著者である土井荘平さんのプロフィールにも簡単に触れておく。昭和4年、大阪市の生まれ。商社勤務、自営業を経て、リタイア後、小説、エッセイなど著述を始める。徳岡さんとは旧制北野中学の同級生。著書に『青い春、そして今晩秋』(鶴シニア文学大賞受賞)、『アホちゃうか――関西慕情』、『関西弁アレコレばなし』など。徳岡さんとの共著に『夕陽ヶ丘――昭和の残光』(鳥影社 2020年9月4日)がある。この共著だが、十五歳で太平洋戦争の終戦を見た二人の幽明境を異にした同年代の日本人へのレクイエムであり、令和を生きる後輩たちへのメッセージでともなっている。

徳岡さんは三島由紀夫とも親しかった。昭和42(1967)年5月、初めて自衛隊体験入隊から帰った三島をインタビューしたのが徳岡さんだった。同年8月に毎日新聞社バンコク特派員の辞令を受けバンコクに赴任、バンコク滞在中の三島と親しく付き合ったことで知られる。三島が最後の長編小説『豊饒の海』の第三巻『暁の寺』を取材しているころであり、二人は交流を深めた。そんな経緯があり、自決した昭和45(1970)年11月25日、徳岡さんは三島由紀夫から『檄文』を託されている。そんな三島との友好についても本書に書かれている。徳岡さんは、当時毎日新聞のバンコク特派員として赴任するに当たり、本棚を眺めて、どの本を持っていこうかと思案していた。そしてたった1冊だけ持っていくならと選んだのが、岩波書店の日本古典文学大系から『和漢朗詠集・梁塵秘抄』だった。本棚からこの本を抜き出してジュラルミンのスーツケースに入れた。

・奥方に「それ何の本?」と問われた徳岡さんは、「平安時代の『リーダースダイジェスト』や」と軽妙洒脱な答えを返している。旧知の三島由紀夫さんをバンコクでホテルに訪ねたのは、徳岡さんに本社から電報で、ノーベル文学賞を受賞した場合に備え、前もって当選の喜びの談話が欲しいとの取材要求があったためであった。三島のホテルの部屋を訪ねた時、徳岡さんは本が1冊もないのを見て、さぞ手持無沙汰で淋しいだろうと思い、『和漢朗詠集・梁塵秘抄』を貸してあげたのだ。三島が東京へ帰る前の日、「ありがとう。楽しませてもらいました」と言って、この本を返してくれたが、本を返しただけの挨拶ではない満ち足りた口ぶりに感じたと徳岡さんは書いている。こうしたお付き合いがあったからこそ、三島との深い信頼関係が築かれたものだと僕は思っている。

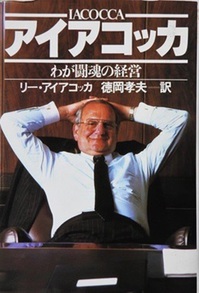

僕にとっての金字塔『アイアコッカ』

・『アイアコッカ――わが闘魂の経営』(ダイヤモンド社刊、1985年)の翻訳を依頼したことが、そもそも徳岡さんと僕との出会いだった。この『アイアコッカ』の翻訳は、新規軸として、関西弁を駆使した新鮮味と、自動車好きの翻訳者であった、新進気鋭の徳岡さんにお願いすることにした。よくぞこの決断をしたものだとも思えるが、実は、それより20年も前に遡る1965年だが、僕は徳岡さんの『太陽と砂漠の国々――ユーラシア大陸走破記』という本を読んでいた。その時の印象が強く、自動車関係の本だったら徳岡さんにお願いしてみたい、と僕なりに思っていたのだ。それに徳岡さんは翻訳が手慣れてうまい上に早いという噂で、編集者からすれば大変に魅力的な人であった。

・当時、僕が編集した本で一番売れたのは、『晴れた日にはGMが見える』だったが、それを超える販売実績を摑みたいコケの一念だった。そして『アイアコッカ』の初版部数が4万部に決まった。この初版部数であれば、ちょっとした広告宣伝費もかけられるとほっとしたものだ。実際に、版を重ねる度に、有識者や本の読み手がどんどん増え、思ったよりダイヤモンド社の経費負担は少なくて済んだ。結局、最終的に『アイアコッカ』の実部数は、70万部を優に超えた。これは徳岡さんの訳も大いに寄与していると思っている。話は変わるが、イギリス出身のジャーナリストで、ニューヨーク・タイムズの東京支局長だったヘンリー・スコット=ストークスさんの著になる『三島由紀夫 死と真実』の翻訳も徳岡さんにお願いした。日本文学界の鬼才、あの三島由紀夫が、なぜ自衛隊市ヶ谷総監部を占拠し、最期は切腹自決するに至ったのか? 偉大なる芸術家である彼の生い立ちから最期の時までをヘンリー・スコット=ストークスさんが詳しく取材編集したドキュメント本であった。徳岡さんが三島とごく親しかったこともあり、とてもいい本に仕上げることができた。僕はこの本を特に気に入っていたので、清流出版で復刊したほどである。

それにしても『百歳以前』を読んで、「男おひとりさま」の友情ということを考えさせられた。土井さんは「会者定離」と題した11本目のエッセイの最後にこう書いている。《九十一歳である以上、「来年の桜を見られるだろうか」という思いが消えるわけではなかったが、「来年は、徳岡君宅の桜を見に行こうかな」と思うこともあるようになった。》。なんと素晴らしい友情であろうか。僕はこの本を読んで、徳岡さんのジャーナリスト魂は、まだまだ熱く燃えていることを実感した。このことが我がことのように嬉しかった。僕にとって『アイアコッカ――わが闘魂の経営』は、エポックメイキングな出版であった。徳岡さんと生涯の親交を結ぶきっかけとなった、記念すべき単行本であった。翻訳本が中心ではあるが、編集者として徳岡さんとのコンビで8冊の単行本を世に送り届けることができた。僕はその意味で幸せな男であり、このことに誇りを感じている。お二人の友情と電話草稿で、続編も期待できそうだ。百歳目指して意気軒高な徳岡さんの次作を期待して待ちたい。