2020.06.22岡部伊都子さんと京都の作家たち、環境アートのクリストとジャンヌ=クロード夫妻

●岡部伊都子さんと京都の作家たち

岡部伊都子さん

・新型コロナウイルスの影響で、巣ごもり生活が続いている。創刊して間もない頃の月刊『清流』を眺めていたら、懐かしさに胸が熱くなった。清流出版を立ち上げ、必要なスタッフを募集した。月刊『清流』を創刊するに当たり、連載や特集記事を企画立案し、それに合わせて原稿依頼に東奔西走していた。当然のことながら、3ヶ月号分くらいを同時進行で進め、目処をつけておく必要がある。簡単に引き受けてくれる人もあれば、無名の出版社の依頼ということもあり、渋る人もいた。編集作業が始まった。締切日に原稿を受け取り、原稿整理して印刷所に入稿する。初校ゲラが上がってくれば、スタッフとともに校正をし、印刷所に戻す。再校が上がってくる。総頁の半分以上がカラーということもあり、色校正も自らチェックしなければならなかった。

もちろん、原稿料の支払い、入出金管理など経理全般も見ていたので、身体がいくつあっても足りないほどの忙しさ。当時、僕は都下の八王子に住んでいた。京王線の最寄り駅まで数十分かかり、そこから九段下まで電車で1時間ほどかかる。都合、1時間半以上、通勤にかかった。この通勤の往復時間が惜しくて、千鳥ヶ淵にあった“フェアモントホテル”(2002年1月に閉鎖され、今はない) を定宿にすることにし、週末だけ家に帰ることにした。ここなら会社まで徒歩5分ほどであり、朝早くから夜遅くまで、仕事に没頭できた。そうなると楽しみといえば食べるだけで、およそ神保町界隈の美味しいといわれる店は、和洋中華、ほぼ完全制覇したと自負している。

・原稿の依頼先はもちろん関東近辺が多かったが、古都・京都にも結構通った。依頼にお邪魔して、その後、単行本を出させて頂いた方も多い。原稿執筆の依頼では、ウィリアム・ブレイクの翻訳で知られた寿岳文章氏(英文学者、随筆家、書誌・和紙研究家)や、娘さんの寿岳章子さんにも大変お世話になった。作家の秦恒平氏には、その後『京都、上げたり下げたり』という単行本を出させて頂いた。市田ひろみさんには『パルミラのコイン――旅に想い、旅をうたう』をご執筆頂いた。民族衣裳が好きで、人や自然との触れ合いを求め、国内外を旅する著者が、旅先で心に残った情景や出来事を、見たまま感じたままを、紀行文と詩で綴ったものだった。旅先のスナップ写真を適宜入った、見ても読んでも楽しい本だった。また、京都・醍醐寺座主の麻生文雄氏にもお会いし、ひろさちや氏と『修験道の魅力』という対談集を出させて頂いている。保守派の論客で知られた京都大学名誉教授・会田雄次氏も、僕の熱意に免じてご承諾を頂いたのも忘れがたい。最近では、特集に瀬戸内寂聴さん、今や売れっ子で『京都まみれ』の著書の井上章一氏にもご登場頂いている。

秦恒平著 市田ひろみ著

『京都、上げたり下げたり』 『パルミラのコイン』

・京都大学卒業の作家にも随分お会いし、寄稿して頂いた。南極越冬隊長だった西堀栄三郎氏、『日本沈没』がベストセラーとなったSF作家・小松左京氏の他、高田宏、辻一郎両氏も思い出深い著者である。二人は京都大学の入学式後の健康診断で初めて出会い、生涯の親友となったという。高田氏には2冊の本を編ませて頂いた。『出会う』は様々な出会いを綴ったエッセイ集で、名も知らぬ人との一期一会の出会い、木や森との出会い、川や海や島に出会い、町や村に出会う。そんな出会いの数々が人生に彩りを添えてきた、と綴ったものだ。『還暦後』は、年を重ねるにつれ死が身近となり、関わるもの全てに感謝の気持ちが湧いてきた。旅好きの著者は、胸の奥でこれが最後という気持ちがあると、すべてが愛おしく、すべてが懐かしく思えてきたというエッセイ集。この本を読んだ女優の浜美枝さんが、新聞の書評欄で絶賛してくれたことを思い出した。

・そして高田氏は親友の辻一郎氏を紹介してくれた。辻一郎氏にも3冊の本を出させて頂いた。『父の酒』、『忘れえぬ人々』、『私だけの放送史』だが、特に僕が興味深かったのは『父の酒』である。というのも、辻一郎氏の父君が往時の『サンデー毎日』編集長だった辻平一氏であったからだ。まだ新聞社系の週刊誌しかない時代、辻氏の『サンデー毎日』と扇谷正造・編集長が率いる『週刊朝日』が、ガチで部数を競っていた。文字通り、企画力と連載小説で、切磋琢磨しながら部数を伸ばしていく様はまさにドラマチックであった。

・辻平一氏は大阪外語大学露語科を出て、大阪毎日新聞に入社、敏腕記者として健筆をふるった。戦後間もなく、『サンデー毎日』に異動し、ライバルだった『週刊朝日』が、吉川英治の『新平家物語』を連載することによって、飛躍的に部数を伸ばすと、対抗するように『サンデー毎日』は、懸賞小説で発掘した源氏鶏太の『三等重役』を連載し、『週刊朝日』を急追した。懸賞小説から、多くの有能な作家を世に送り出した。文壇に登場した主な作家を挙げてみると、海音寺潮五郎、山手樹一郎、村上元三、山岡荘八、城山三郎、永井路子など後のビッグネームがきら星のように並ぶ。辻一郎氏は、そんな偉大な父君の足跡を辿ることによって、新たな発見もあり楽しい執筆だったようだ。

ちなみに、辻一郎氏は、僕も受けて受かった、映画会社の東映には入社せず、新日本放送(現・毎日放送)に入社する。主として報道畑を歩き、取材活動にあたる一方、報道番組の制作に携わっている。テレビ番組の制作では、「若い広場」、「70年への対話」で民間放送連盟賞を、「対話1972」、「20世紀の映像」で日本の放送文化の質的な向上を願い、優秀な番組・個人・団体を顕彰する、権威ある「ギャラクシー賞」を受賞している。後年、取締役報道局長、取締役テレビ編成局主幹などを歴任した。退社して後に、大手前大学教授、同志社大学大学院非常勤講師などを務めた方であった。

・さて、京都生まれではなく大阪の生まれだが、もっとも僕の心の奥深く息づいている人がいる。その人が随筆家の岡部伊都子さんである。京都府の北区出雲路のご自宅には、約20回、お邪魔させて頂いた。庭には季節の花々が咲き、出迎えてくれた。季節の変遷とともに、寒椿が咲き、梅が咲き、桜が咲く。馬酔木や射干、初夏には山梔子、紫陽花など、いつも四季折々の草花を丹精されていた。伊都子さんは落ちた花々にも、再び命を吹き込んでいた。大きな水盤に落花を浮かべ、それを楽しむのである。記憶に残っているのは、椿の真っ赤な花が淡い日差しを受けて、水面を彩っていた。それは一幅の日本画のようでとても美しかったのを覚えている。

岡部伊都子さんは、大正12年大阪の生まれ。大阪相愛高女を病気中退している。14歳で結核を患って以来、病身をいたわりながらこれまで生きてきた。伊都子さんには、最初、「いま、この人」という人物ドキュメントにご登場頂いた。その後、連載執筆をお願いし、お引き受け頂いた時は、有頂天になったものだ。「映すしらべ 未来創る人びと」と題し、美術を通して哲学と愛に満ちた自分の発見、その喜びが未来を創る人々の力となる、というコンセプトで魅力ある人々を1年12回にわたってご紹介頂いた。随筆家への道は、当時、花森安治さんが編集していた『暮らしの手帖』の公募に応じ原稿を送ったことに始まる。病身の身であり、普段着は寝巻であったことから「ねまきの夢」と題したエッセイだった。このエッセイが採用され、随筆家への道が開けたのである。以来、随筆一筋に生きてきた。

月刊『清流』の「いま、この人」に登場

・岡部さんは「私は“加害の女”なんです」とよくおっしゃっていた。「私は一番大切な人を殺してしまったの」と今も悔恨の情を抱き続けている。すでに戦争で兄を失っていた岡部さんに、結婚話が持ち上がった。親族会議では「生きて帰れるかも分からない人と結婚しても……」と反対する声が多かったという。そんな中で母堂がこう言ったという。「ここは伊都子の気持ちに任せるということでどうだろう」と。初めて二人になった時、婚約者は伊都子さんに、こう言ったという。「自分はこの戦争は間違っていると思う。天皇陛下のために死ぬのはいやだ。君や国のためになら、喜んで死ねるけれど……」。その時、婚約者は22歳、岡部さんはまだ20歳にもなっていなかった。「私は本当にびっくりしました。でも、その言葉の意味が分からず、受け入れることができませんでした」。

連載エッセイ「映すしらべ 未来創る人びと」

・岡部さんは「加害の女」の中でこのように綴っている。

《戦争のため、愛しい男たちを送り出した女たちは、被害者だという気が深かった。けれど戦争で死にたくない男側からみれば、「なぜ、喜んで死ねとばかりに送り出すのか。女なんて、愛するとは口ばかり。当然のように男を殺す側に渡す」と恨めしく思ったろう。その自分の加害にはっきりと気づいた。》と。

・伊都子さんの著書は100冊を優に超える。全集も『岡部伊都子集』全5巻が岩波書店から刊行されている。そして藤原書店からも『岡部伊都子作品選・美と巡礼』 全5巻が刊行されている。藤原書店の作品選の編者は、岡部伊都子さんを尊敬し、熱心な愛読者でもあった落合恵子さんと佐高信氏のお二人であった。この藤原書店の出版記念会が行なわれた際、僕は臼井君と招待されて出席している。藤原書店は主に、歴史、経済学、社会学、女性学等の社会科学全般の専門書や、教養書の出版をしている。僕の目標とする出版社であり、その出版活動には常に注目していた。この選集の内容も造本も素晴らしかった。出席者も岡部伊都子さんにゆかりある人々ばかりだったから、会場の雰囲気からして、フレンドリーなもので、とても居心地がよかった。関係者のスピーチも演奏された音楽も、実に心のこもったいい出版記念会であった。藤原良雄さん(藤原書店社長)にもご挨拶し、本日の盛会を讃辞し、ついでに僕の恩師・椎名其二さんを書いた『パリに死す 評伝・椎名其二』(藤原書店刊)の刊行されたことに感謝していると述べた。

伊都子さんは新刊が出る度に、サイン本を贈ってくださった。僕は本が届くと、味わいながらゆっくりと読んだ。歩んだ軌跡がもたらすものか、言葉に奥行きがあり重みがあるので、ゆっくり味わって読まないと、理解が及ばず上滑りしてしまうからだ。一貫しているのは、いつも弱者の視点に立ち、温かい眼差しを向けていたこと。僕に心残りがあるとすれば、1年間、連載して頂いたエッセイに加筆修正をしてもらえば、単行本化できたかもしれないのに、それをお願いしなかったことだ。お会いすると、いつも凛とした和服姿で、はんなりとした京言葉が心地よかった。今でもそれが耳朶に残っている。その岡部伊都子さんも、2008年4月29日、肝臓がんで逝去された。享年85であった。謹んでご冥福をお祈りしたい。

●環境アートのクリストとジャンヌ=クロード夫妻

クリストとジャンヌ=クロード夫妻

『アンブレア・プロジェクト』のパンフレット

『梱包されたポン・ヌフ』(1985年)

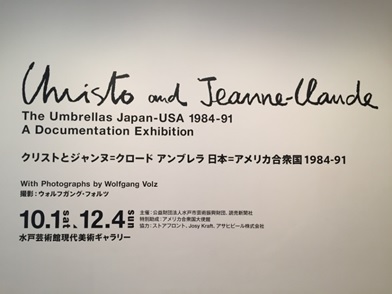

・僕とも関わりがあった不思議な芸術家を紹介しておきたい。1935年6月13日、同じ日に生まれた、ブルガリア出身の美術家と、環境芸術作家の一人として知られる妻のフランス人美術家ジャンヌ=クロードのおしどり夫婦がいた。2人は、世にも珍しい芸術を編み出した。「梱包芸術」である。一例をあげると、『梱包されたポン・ヌフ』(1985年)だ。セーヌ川にかかるパリの最古の橋を白い布で覆って完全梱包したのである。2週間の会期中に300万人が見物に来たそうだ。

『梱包されたライヒスターク』(1971–1995年、ベルリン)

・「梱包芸術」は「環境アート」、「ランド・アート」、「アースワーク」、「ヌーヴォー・レアリスム」などと評される。「芸術とは何か」という問いを改めて投げかけた点で、後世に記憶されるであろう。僕が大好きなジャンルの話である。

・お二人の「環境アート」、「ランド・アート」の意気込みに、魅せられた人がいる。ヘンリー・スコット=ストークスさんだ。僕より、2歳上の英国生まれで、『三島由紀夫 死と真実』(ダイヤモンド社刊、後に清流出版から改定)を書いたジャーナリスト。彼は、クリストとジャンヌ=クロード夫妻の環境アートに入れ込んで、彼らの『アンブレラ・プロジェクト』(1984–1991)に深く関わった。

・1991年には、6年間という準備期間を経て、茨城県とカルフォルニア同時に、全部合わせて3100本の傘を立てた『アンブレラ・プロジェクト』が世界の注目をあびた。僕がダイヤモンド社を辞める直前、ヘンリー・スコット=ストークスさんと奥様が来社され、僕にも賛同と協力してほしいと依頼された。具体的には、クリスト夫妻と茨城県の対象地域の土地の所有者を一軒一軒訪ねて、企画の趣旨を説明するのである。その手法は常に美術界ばかりでなく、社会的にも大きな話題を投げかけた。この間、ストークスさんは、文字通り寝食を忘れ、『アンブレラ・プロジェクト』の実現に邁進された。ダイヤモンド社をしばしば訪れたストークスさんは、土地の所有者(地権者)を説得するのに、さらにいいアイデアがないかと聞かれ、僕は「これ以上、ノー・アイデアだ」と答えざるを得なかった。

『アンブレラ 日本―アメリカ合衆国 1984-91』 日本側会場光景

・太平洋を挟んで、カリフォルニアの砂漠地帯に1760本の黄色の傘を、茨城県の水田地帯には1340本の青色の傘を同時期に点在させた。一本の傘の大きさは高さ6メートル、直径約8.7メートルという巨大なもの。1ヶ月弱の会期中に日本で50万人、アメリカで200万人を動員した。しかし、日本は台風シーズンに重なり、傘を閉ざさざるを得ない日が多く、訪れた観客を残念がらせた。このプロジェクトに対し、『高松宮殿下記念世界文化賞』(1995年)を授与された。そのクリスト氏が今年、5月31日、84歳で亡くなった。妻ジャンヌ=クロードさんは、すでに2009年、74歳で亡くなっている。ご夫妻は、日本の自然風景を愛し、アートにしてくれた。ご存じでなかった方は、僕の拙い文章で環境アート作品を観て味わい、末永く心に刻んで欲しい。謹んでご夫妻のご冥福をお祈りしたい。