2020.04.22坪内祐三さん、藤田宜永さん、小池真理子さん

●坪内祐三さん

・80歳を目前にしていることもあり、回りの身近な友人・知人、また、清流出版にゆかりのある人々などが、このところ多く亡くなっている。今回はそんな人たちへの思いを綴ってみたい。ショックだったのは、“坪さん”こと評論家の坪内祐三さんの死である。僕の古巣ダイヤモンド社の元社長・会長、坪内嘉雄氏のご子息であった。その坪さんが今年1月13日、急性心不全のため東京都内の病院で亡くなった。まだ61歳の若さだった。作家の重松清さんが追悼文に書いておられるように、坪さんの仕事の全貌は「評論家」という枠組みには、収まりきらない人であった。『明治の文学』全25巻を編んでいるし、扶桑社から創刊された文芸誌『en-taxi』の編集同人も務めている。酒好きで知られ、飲み歩きの日々を綴った『酒中日記』(講談社刊、2010年)は映画化もされ、当の本人も出演しているほど。好奇心旺盛でありフットワークが軽く、視点もユニークそのものだった。『週刊文春』では「文庫本を狙え!」、また月刊『文藝春秋』では「人声天語」を連載し、亡くなる直前まで原稿を書き続けていた。僕はこの連載コラムを楽しみにしていたので、読めなくなったのは誠に残念である。

・坪さんは、1958(昭和33)年、東京都渋谷区本町に生まれた。早稲田大学高等学院から早稲田大学第一文学部に進み、同級生の藤原昭広さん(『プレジデント』編集長)と同じサークルに入るため、ミニコミ誌『マイルストーン』に参加している。また、大学の先輩のノンフィクション作家・一志治夫と知り合っている。将来の編集者、評論家への萌芽はすでにこの頃から見られている。卒業論文は「一九八二年の『福田恆存論』」だった。その後、早稲田大学大学院英文科に進学、修士課程を修了している。修士論文のテーマは「ジョージ・スタイナー」である。1987年、父君・坪内嘉雄氏の後押しもあり、都市出版に入社して、雑誌『東京人』の編集者となっている。

坪内祐三さんの卒論の指導教授は松原正教授である。当時、松原正さんは、福田恆存氏の一番弟子を自負されておられた。そして、僕は松原先生の単行本を古巣出版社時代に一冊出させてもらった。書名は『道義不在の時代』(ダイヤモンド社刊、昭和56年)である。僕が雑誌局から希望した出版局に移った翌年に、手がけた企画だった。その時、坪さんは大学院で松原正教授の指導を受けつつ、大空に雄飛する日を夢見て勉学に励んでいたのであろう。

・坪さんは、せっかく入った都市出版だったが、社内事情から3年ほどで辞めてしまう。1991年、『未来』7月号から西堂行人の依頼により「変死するアメリカ作家」(のち「変死するアメリカ作家たち」)の連載を開始し、1993年5月号まで断続的に掲載した。1992年、編集・執筆に携った、朝日新聞社の月刊『Asahi 特集:日本近代を読む「日記大全」』(1993年1月号)が出版となる。1993年、目白学園女子短期大学国語国文科言語コミュニケーション専攻の非常勤講師となり、6年間勤務している。1996年、『週刊文春』誌上で「文庫本を狙え!」の連載が開始。1997年4月、初めての単著『ストリートワイズ』を晶文社から上梓する。2000年には、前述したように『明治の文学』(全25冊、筑摩書房刊)を編集し、最初の配本が始まる。『慶応三年生まれ 七人の旋毛曲り』(マガジンハウス刊、2001年)で「講談社エッセイ賞」を受賞。2003年には、福田和也、リリー・フランキー、柳美里氏らと共に参加し、季刊の文芸クオリティマガジン『en-taxi』を扶桑社より創刊する。

・坪さんは、福田和也氏とはよほど馬が合ったようで、週刊『SPA!』誌上で酒気帯び時評「これでいいのだ」を10年以上にわたって連載し続けた。これは5冊の単行本にもなって結実している。僕の手許に5冊目の『不謹慎』(扶桑社刊、2012年)があるが、とにかく面白い。酒気帯びで歯に衣着せぬ語り口で丁々発止とやりあうのだから読者にはたまらない。テーマも決めずに酒場で集合するが基本だったというから、テーマはそのときどきの社会状況によって刻々変わる。その日の気分次第で、「震災と原発問題」「金正男」「雅子さま」「市川海老蔵」「ダルビッシュ有」「尖閣列島問題」「相撲八百長スキャンダル」「吉本隆明」「立川談志」などをテーマに、博覧強記の二人が縦横に切り込んでいる。僕が知らなかった文壇の内幕や角界の内情など、興味を刺戟された。巻末には対談10年間で語られた主だった本100冊が解説つきで掲載されている。これを眺めただけでも、知的好奇心を刺激されること必定である。

・月刊『本の雑誌』(2012年6月号)のコラム(『坪内祐三の読書日記』)では、僕の社長退任のことについて書いてくれた。『清流出版から加登屋陽一本はもう出ないのか?』と題する話だ。元々大変な映画好きであった坪さんは、かなりコアな映画関連本を30冊以上出してきた弊社を大変評価してくれた。僕が社長を降板すると、映画関連本が出せなくなるのではと心配してくれたのである。確かに、会社というものはトップが変われば、注力する出版傾向が変わることは当然ある。出版不況の真っただ中ということもあり、僕好みであった映画関係や絵画等の芸術ジャンル、文藝エッセイ等は減少したかもしれない。しかしながら、出版不況の荒波にもまれながらも、実用書を中心に出版点数も絞り込み、重点的に宣伝活動などしながら会社は着実に歩み続けてきた。坪さんが色々お気遣いしてくれたことには、感謝の念しかない。

・その『本の雑誌』の話を、もう少し述べたい。坪さんは、「昭和52年当時、私の父はダイヤモンド社の社長であったが、私は父からよく、加登屋という面白い編集者がいる、と聞かされた。そしてこの加登屋さんは清流出版という会社を興し、次々と面白い本を刊行していったが、清流出版は加登屋さんの手を離れもうその種の本は出なくなるだろうと、先週あるパーティーで会ったTさんに聞かされた。」と書いてくれた。今だから、Tさんの名前も高崎俊夫さんと明かそう。高崎さんと僕は、趣味も一致、数々の企画を進めた。

また、その号には、僕にとって大事なことが、坪さんの筆になっている。坪さんが、『帖面』53号(昭和49年)と56号(昭和52年)を読んでいて、以下の文章に注目された。「共に山内義雄の追悼号だが、56号の巻末の近藤信行『山内先生のあたたかさ』のこういう一節に目が止まる。山内先生の教えをうけ、先生の紹介によって椎名さんのもとへかよった加登屋陽一君(現在ダイヤモンド社勤務)は、『椎名其二さんのこと』と題する山内先生の文章を大切に保存していた。」――坪さんは、僕の本質=シイナイズムを見抜いていたと思う。

●藤田宜永さん、小池真理子さん

・ハードボイルドから恋愛小説まで幅広く手がけた、直木賞作家の藤田宜永(ふじた・よしなが)さんも今年1月30日、右下葉肺腺がんで死去した。藤田さんも働き盛りの69歳だった。藤田さんといえば、サングラスと長髪がトレードマークだった。故人の遺志で葬儀は家族で営み、お別れの会は行わないと書かれていた。妻は作家の小池真理子さんである。藤田さんは、1950年、福井県に生まれた。僕と同じ早稲田大学高等学院から早稲田大学に入学するも中退、渡仏し、80年までエールフランスに勤務していた。帰国後、エッセイなどの執筆活動に入り、86年に「野望のラビリンス」で作家デビューしている。90年に長野県・軽井沢へ移住。95年「鋼鉄の騎士」(新潮社刊、1994年)で日本推理作家協会賞を受賞。冒険小説やミステリーで評価を集め、その後恋愛小説も手がけた。99年「求愛」で島清(しませ)恋愛文学賞を受賞した。2001年、中年の洋服仕立職人を主人公に男女4人の絡み合う情念を描いた「愛の領分」(文藝春秋刊、2004年)で直木賞を受賞した。

・藤田宜永さんと僕は、同じ高等学院で学んだ。僕がちょうど10歳上になるのだが、数々の点で、話が合って面白かった。とくに二人とも習った春木一(はじめ)先生の話は、授業を思い出して、何回も笑いあった。隠岐島出身の春木先生が、一体なぜ、英語に興味が湧いたのか、現地を訪ねてその根源を是非聞いてみたいと思っていたが、叶わなかった。

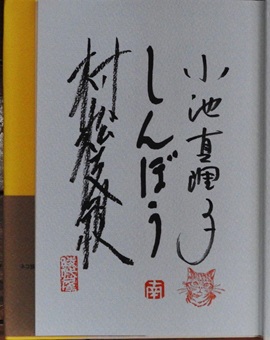

・96年には小池真理子さんが「恋」で直木賞を受賞しており、藤田さんの受賞で、初めての夫婦での直木賞受賞者となった。美男美女でおしどり夫婦として知られていただけに、残された小池さんの心痛は察するに余りある。小池真理子さんは、弊社とも関係がある。直木賞作家・村松友視さん、イラストレーターの南伸坊さんと、鼎談『猫族の夜咄』(弊社刊、1999年)を出させて頂いたのである。キャッチコピーも秀逸だった。「だから、あなたに首ったけ!」「“猫派”として人後に落ちない三人が、猫の魅力を縦横に語り尽くした」と帯にうたった。鼎談はお茶の水の山の上ホテルで行われた。村松さんと小池さんは、初対面であったが、そんなことはまったく感じさせないほど、打ち解けた鼎談になった。ほぼ、1日缶詰になって頂いたことになる。笑いっぱなしのような面白い鼎談で、担当編集者だった臼井君は、その後の編集作業でどれをカットするかで四苦八苦したと聞いた。鼎談後は、山の上ホテルのレストランでワインを開け、楽しい宴になったという。

・この本の刊行に際して、サイン会を催した。サイン会そのものは、社として何回も開催してきたが、三人揃ってというのは初めてだった。東京八重洲の八重洲ブックセンターで行い、猫好きがサインを求めて長蛇の列を作った。このサイン会で僕は残念な決断をした。今でも心残りだが、会場の混雑を心配し、サインは1人1冊に限るとしてしまった。三人が順番にサインをするから、時間的にも余裕をもたなければと考えたこともある。ところが結構、お三方共に、サインのスピードが速く、弊社の落款押し係の奮闘もあって、とてもスムーズに進行したのである。3冊、5冊と購入して、猫好き仲間にプレゼントしてもよかったわけで、売り損じてしまったのだ。もちろん、増刷にもなり、弊社は十分儲けさせては頂いた本なのだが。

・これに味をしめた僕は、臼井君に犬の鼎談も是非進めて欲しいむねを伝えた。臼井君が選んだメンバーは、中野孝二、黒鉄ヒロシ、如月小春の三氏であった。犬の魅力にはまった三人が語る、もう犬のいない生活なんて考えられない、というほどの入れ込みぶり。単なる犬の愛玩話では終わらず、老齢化社会、ボケの問題、孤独までもが話題に上がった内容深いものであった。しかし、犬鼎談参加者の中野孝二さん、如月小春さんはすでに亡く、黒鉄さんを残すのみなのは寂しい限りである。ところで販売実績だが、初刷りで終わってしまった犬鼎談に対し、増刷になった猫鼎談に軍配が上がった。僕は動物にそれほど興味がない。よくよく考えてみると、猫好きは血統書つきであろうと野良だろうと猫好きであるのに対し、犬好きは和犬好きの中野孝二さん、ゴールデンレトリバー好きの黒鉄さん、さらには大型犬と室内犬のような小型犬など、細部に分かれるということなのだ。僕はこの2冊の鼎談本を刊行したことで、いい勉強をさせてもらったと思っている。最期に、坪内祐三さん、藤田宜永さん、お二人のご冥福をお祈りして筆を擱きたい。