2019.09.25野見山暁治さんと新井苑子さん

・今年、僕は銀座方面によく外出した気がする。先に本欄でもご紹介した藍染作家・菅原匠さんは例年通り、松屋銀座で個展をしたので出掛けたし、その他にも銀座で親しい人の個展が開催されたので、不自由な体ながら出かけて行った。例によって、顧問の斎藤勝義さんと臼井雅観君が付き合ってくれた。本欄で取り上げていなかった個展があるので、多少のタイムラグはあるが紹介しておきたい。一つは今年12月に99歳の白寿を迎える洋画家の野見山暁治さんである。「野見山暁治の気ままな小品展」と題した個展で、銀座・スルガ台画廊で開催された。小品と銘打ってあるように、大きな作品こそ出品されていなかったが、野見山さんらしい作品に見ていて、思わず笑みもこぼれた。というのも、本欄にも書いたが作品とタイトルの対比が実に秀逸なのだ。

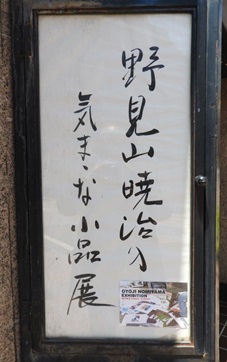

入口の案内板

個展の案内状

・例えば、下の左の作品だが「近よるな」というタイトルがつけられている。砂浜と海のような背景にトドかアザラシのようにも見える動物が跳ねている。どこがどうなって「近よるな」となるのか、僕にはわからない。わからないのだが、近づくと危険そうな雰囲気があり、なんとなく納得してしまう自分がいる。下の右側の作品のタイトルは「嘘っぱちの人生」である。天上世界か、地上世界かわからないが、何人かの人間がうごめいている様子が描かれている。なぜ、嘘っぱちなのか、僕にはよくわからないが、わからないなりに、魅力を感じる。タイトルの付け方の秘訣を野見山さんに直接お聞きしたい気もする。この日も夕方にご本人が個展会場に来る予定だと聞いたのだが、野暮用があって、お会いすることはできなかった。

「近よるな」 「嘘っぱちの人生」

・野見山さんの感性は独特であり、人物について書かれたものなどを読むとその人間観察力に驚かされる。現に東京美術学校(現・東京藝術大学)で野見山さんの七つ先輩にあたり、現代画廊の経営者で松田正平さん、田島隆夫さんなどを世に出した須之内徹さんは、野見山さんの事を次のように書いている。

「野見山暁治という人は不思議な人だと思う。最近、昔私が書いていた小説が二巻の全集になって出て、その挟み込みの月報に、野見山さんに文章を書いてもらっているのだが、ろくに会って話したこともないのに、どうして私という人間をこんなに見抜いてしまうのか、不思議という他ない。本当に、私は一度も野見山さんとじっくり話をしたことがないのだ。会うのでも、いつかこの『気まぐれ美術館』に書いたように、私が上野の山を歩いて行くと、向こうからジャムパンを囓りながら歩いてくる野見山さんと出会って、やあ、と言った、というような会い方しかしていないのである」(『人魚を見た人』)

野見山さんは僕が敬愛する椎名其二さんとも親しかった。12年間のフランス暮らしを書いたエッセイにもよく出てくる。その椎名さんは佐伯祐三と親しくお付き合いがあった。佐伯祐三ゆかりの古びた小箱を野見山さんは椎名さんからもらったという。その下りをこう書いている。

「薬か、繕い用の小物が入っていた古びた箱を、椎名さんは何気なくテーブルの上においた。表面の彩色がかなり擦り減ったその小さいブリキの箱のことは、ずっと忘れないでいる。朱と黄金色と黒い色とがてんでに絡み合い、ところどころ地肌の銀色がにぶく光って、彩りを抑えている。佐伯祐三の絵みたいだな。(中略)あの小箱は佐伯祐三の手垢が沁みたものだ。パリ郊外のアトリエでぼくはずっと使っていた。」(『異郷の陽だまり』)

・僕はこの文章を読んだとき、佐伯祐三、椎名其二、野見山さんと手渡されてきたこの小箱をどうしても見たくなった。しかし、それは叶わなかった。

「ドイツに留学している坂崎乙郎がやってきて、どうしてもと欲しがってきかない。痩せた青年の一途さにツンときて、それっきりになってしまった」(『異郷の陽だまり』)とある。ちなみに坂崎乙郎さんは、僕が高等学院でドイツ語の授業を教わった方だ。その方の父・坂崎坦(しずか)教授は、91歳まで長命だった美術家だったが、坂崎乙郎さんは『夜の画家たち 表現主義から抽象へ』などの著作でドイツ表現派や幻想派の画家を紹介、数々の作品を上梓するも、57歳で自死された。それにしても野見山さんの文章は魅力だ。そっけなさそうで、余韻といおうか、コクがあり深みがある。野見山さんは妹の旦那、田中小実昌さんとは実の兄弟のように気が合い、深く長いお付き合いだった。「12年間のパリ暮らしとコミちゃんの思い出」というテーマで講演をしたこともある。小実昌さんも素敵な小説を書き、ミステリー小説の翻訳なども手掛け、見事な仕事ぶりだったが、文章においては、一目も二目も置いていたに違いない。

・僕は、田中小実昌さんが話題に出てくる度、古巣ダイヤモン社時代の小実昌さんと奥さんとの微笑ましくも切実な原稿料争奪戦を思い出したものだ。ダイヤモンド社の原稿料の支払いは他の出版社同様、銀行振り込みが主流である。しかし、小実昌さんはそれでは困るという。「銀行振り込みは絶対に駄目だ。女房(野見山さんの実妹)に見つかってしまうから」と言い、月末に現金書留で送るように要求された。小実昌さんは、自宅2階の窓から道路を見下ろしていて、郵便配達人をいち早く見つけると階段を駆け下り、現ナマを我がものにするのだと白状したものだ。

野見山暁治さんの再婚相手、高級クラブ「みつばち」の元ママ武富京子(本名・野見山京子)さんのことも忘れがたい。終戦直後の1951年、福岡市中央区春吉で開店、56年に西中洲に移転した。井伏鱒二、司馬遼太郎のほか、歴代首相、プロ野球選手らが訪れたという名物クラブだった。週刊誌にも「日本の三大ママ」として銀座、京都のママと並び称されたこともあった。最愛の妻、陽子さんがパリで逝き、二番目の名物クラブママも天国へと旅立ってしまった。

『異郷の陽だまり』の「あとがき」で野見山さんは嘆いている。「ぼくは知らないうちに追悼屋にされていた」と。「ひとりで、新聞や雑誌、三つも四つも追悼文を書かせた奴もいる」とも憤って書いている。「お先にね」と、天国へ旅立つ人を見送り続けてきたのは、確かにしんどいことであろう。僕も多くの友人たちに先立たれたので、その感覚はよくわかる。一世紀を生きてきて、第一線で活躍し続けている野見山さんだけに、同情はするが、これはもう仕方のないことなのかもしれない。まだまだ、第一線で走り続けて頂きたいと思っている。

●新井苑子さん

・もう一つ銀座での個展をご紹介したい。それがイラストレーター・画家の新井苑子さんである。『「宇宙の花」を描く』と題して、銀座の永井画廊で開催された。新井さんには、月刊『清流』の表紙絵をお願いしている。僕も表紙絵をジークレー(Giclee)版画(「画題・オランダの花祭り」)にしたものを新井さんから頂いて、家に飾らせてもらっている。近年、ジークレー版画は吹き付けて着色する方法で、最も原画に忠実な表現ができる技法として注目されている。木靴の中から美しい花々が咲いている風景が印象的だ。永井画廊は現社長の永井龍之介さんの父君が銀座で創業し、その後青山に移転し、再び銀座に戻ってきたことになる。現在の所在地は、銀座8丁目の新装なった河北新報ビルの5階にある。とても洗練されたお洒落なビルであり、会場もスッキリとしたレイアウトがなされていた。永井さんも会場におり、少しだけだがお話することができた。

新井さんから送られた「オランダの花祭り」

新井苑子さん(後列右)は、我々夫婦を招待しご馳走してくださった。後列左は松原淑子(現・社長)。

・新井さんは、日本を代表するイラストレーター、画家として知られている。今回のテーマは「宇宙の花」であった。「かけがえのない“地球”が創出する“森羅万象の奇跡”を体験して頂ければ幸いです」と個展開催に際し新井さんはコメントしている。 新井さんによれば、青く美しい地球は「宇宙の花」であり、花や樹、虫など小さな自然から、人、海、山、宇宙まで地球の森羅万象はインスピレーションの宝庫だという。女子美の大学生の頃、顕微鏡で石の断面を見て、抽象画のように美しく感動し、道端の石にも美の世界があることに気づかされた。以来、目には見えないけれどその奥にあって訴えかけてくるもの、心に映った美を表現したい、というのが今日まで描き続けてきた大きなモチベーションになったのだ。

会場風景

・下に掲げた2つの作品は、新井さんの宇宙観が投影された代表的作品であろう。メロンと林檎をモチーフにしながら、銀河系に浮かぶ地球のようであり、表皮には街並みが描かれたり、薔薇の花が描かれている。地球の森羅万象はインスピレーションの宝庫だとする、新井さんのコメントがとてもよく理解できる。地球賛歌を象徴するような作品ではないだろうか。

また、下の作品も地球に生きる、生きとし生けるものに対する新井さんの視点がよく感じられる作品である。クリスマスツリーをバックにして、本来であればオーナメントが飾り付けられるはずのモミの木だが、代わりにこの絵では、海に生きる熱帯魚やイカ、クラゲなど海の生物が生き生きと描かれている。まさに地球も一つの命であることが感じ取ることかできる。温かい眼差しに彩られ、新井さんの真骨頂である地球賛歌の絵になっている。インスピレーションの翼を限りなく広げ、羽ばたいて、見事に《新井苑子の宇宙観》を現出しているようだ。

・新井苑子さんのプロフィールを簡単にご紹介しておく。女子美術大学図案科グラフィックコースを専攻し卒業。1965年、日本デザインセンターイラストレーション部に入社。トヨタ自動車、伊勢丹デパートの広告を手がける。 1971年、フリーとなる。本の装丁、エプロン、スリッパなどのデザインといった分野でも活躍する。 現代グラフィックアートセンターにポスター等約100点の作品が収蔵された。 武蔵野美術短期大学特別講師、女子美術大学非常勤講師を務めた。 主な著書に、『イメージの旅』(グラフィック社)、『花の森』(岩崎美術社)、『イラストレーションの発想と表現』(美術出版社)、『フローラ美術館』(河出書房新社)、「ハーブ絵画館」(文園社)、『アーリーアメリカンクックブック』(中央公論社)、『新井苑子のハーブのぬり絵』(文園社)など多数。「九州沖縄サミット」、「日本ユネスコ加盟50周年」等の記念切手52種類以上制作。東京イラストレータズソサエティ、日本自然保護協会、会員。

・月刊「清流」の表紙絵を僕は毎号楽しみにしている。季節感を大切にし、メインのモチーフに一ひねり付け加えるのが”新井苑子ワールド”である。例えば5月号では「鯉のぼり」をモチーフにしている。吹き流し、真鯉に緋鯉、子鯉が悠々と泳いでいる絵が描かれるが、緋鯉に一ひねり利かせている。五月晴れにサツキの花を着て、晴れやかな母鯉に仕立てている。緋鯉だけその模様がサツキの花で彩られているのだ。8月号では金魚鉢がモチーフである。金魚鉢の中を金魚が泳いでいるのだが、これも一ひねりしてある。南国情緒豊かで真紅色のブーゲンビリアの花を金魚鉢の中と鉢の上に描き、爽やかな夏を演出している。最新10月号はきのこがモチーフ。タイトルは「きのこのブーケ」である。秋はきのこの季節であり、紅葉の季節でもある。新井さんは、落ち葉を拾ってきてきのこを包み、きのこをブーケにしてしまうのだ。実に素晴らしいインスピレーションではないか。新井さんには、これからも是非、月刊「清流」の顔を新井苑子ワールドで染めていって欲しいと僕は期待している。