2014.07.24ヘンリー・スコット=ストークスさん

ヘンリー・スコット=ストークス(Henry Scott-Stokes)さん。1938年英国生まれ。 1961年オックスフォード大学修士課程修了後、62年『フィナンシャル・タイムズ』入社。64年同社の東京支局初代支局長、67年『ザ・タイムズ』東京支局長、78年『ニューヨーク・タイムズ』東京支局長・アジア総支局長を歴任。三島由紀夫と最も親しかった外国人記者としても知られる。ジャーナリストの徳岡孝夫さんに紹介されて以来、親しくお付き合いをさせて頂いて、ほぼ30年になる。

・ヘンリー・スコット=ストークス(以下略して、ストークス)さんのことはさておき、まずご子息のハリー杉山(正式には杉山ヘンリー・アドリアン・フォリオット・スコット=ストークスと長ったらしい)のことから話してみたい。母親のあき子さんは18歳でパリの美大に留学し、19歳のとき、ローマでストークスさんに出会い、恋に落ち、結婚するに至った。何とも運命的でロマンティックなお話である。彼女が初めて、僕の古巣ダイヤモンド社を訪ねてきたときのことは、記憶に新しい。颯爽とした着こなしの良さと幅広の帽子がよく似合い、世界的なトップモデルでも現れたのかと思ったほどだ。それほど強烈な印象として僕の脳裏に刻まれている。ストークスさんとあき子さんは、お互いに個性を尊重しながら、相手の趣味や主張を理解するパートナーシップを持っていた。ハリー杉山は、日英のハーフとして生まれたわけで、特に日本では、幼い頃からハーフであるが故の偏見や試練にさらされてきたと思う。英国でも歴史的な誤解を受け、ハリー杉山は、11歳まで日本で育ってから英国に帰ったが、最初の授業が日本のやったという「南京大虐殺」で、同級生から苛められたという。

・ハリー杉山が誕生したのは東京で、1985年1月20日のことだった。徳岡孝夫さんによると、赤ん坊のときのハリーは、元英国首相で九十歳だったチャーチルにそっくりだったこともあり、徳岡さんは愛称として「チャーチル」と呼んでいたらしい。ところが成長するにつれ、ハリー杉山はイケメンの若者となっていった。184センチという長身でもある。11歳のとき、家族でイギリスへ移住し、1999年に名門のパブリックスクールであるウィンチェスター・カレッジへ入学した。在学中、ウィリアム王子とヘンリー王子とは水泳やクリケットで対戦したこともあるという。その後、ロンドン大学(専攻は中国語)で学び、卒業後日本に戻り、投資銀行に勤務しながら、種々のコマーシャルにも起用され、モデルとしても活躍している。改めて中国語を学びたいと一念発起、北京師範大学に1年間留学している。英語、日本語、中国語など六ヶ国語を自在に話すことができる国際派。現在、駐日英国大使館の展開する「美味しいイギリス」で食の親善大使に任命されている。また、BSテレビやラジオ番組を見ると、ハリー杉山はいろんな番組に登場している。父ストークスさんが一番関わりたかったメディアの世界で、その才能を開花させつつあるのだ。

かつてハリー杉山が小学生で、多分、9歳か10歳ころだが、毎週武道館で剣道の稽古を行なっていた。その際、ストークスさんは毎回のように付き添っていた。ストークスさんが47歳のときに生まれた子なので、その子煩悩ぶりも頷ける。そのころ清流出版の入っていたビルは、目白通りに面した日本債券信用銀行の真ん前にあった。そのビルから二軒隣、地下鉄九段下駅寄りの武道具店「櫻屋」によくストークスさんは来ていた。ついでに清流出版に寄り、僕といろいろな話をしたものだ。ともかく言えることは、ストークスさんは、ハリー杉山という、いわば宝物のような人材を生み出したのである。

ハリー杉山。29歳の好青年。タレント、モデルとして活躍中

・ストークスさんは、もともと経済記者出身だが、かつてスカルノ、金大中、金日成、シアヌークといった要人に直接インタビューした稀有な人。政治や国際問題に強いジャーナリストで、あらゆるジャンルをこなした。近年の著書には、『なぜアメリカは、対日戦争を仕掛けたのか』(加瀬英明氏との共著、祥伝社、2012年)、そして、昨年12月、『英国人記者が見た連合国戦勝史観の虚妄』(祥伝社)を刊行した。後者の本は、大きな反響を呼んでおり、すでに10万部を突破しているという。だが、今年5月になって、翻訳者(藤田裕行氏)が著者に無断で、日本軍による「『南京大虐殺』はなかった」と主張した部分を、書き加えていたことが分かった。ストークスさんの単独の著書という体裁だが、実際、大部分はインタビュー(2013年7月から9月まで、毎日のように行なったそうだ)を基に翻訳者が日本語で書き下ろしたものだという。もともと翻訳者は、日本の戦争責任を否定する立場。ストークスさんに同書の詳細な内容を説明しておらず、日本語を十分に読めないストークスさんは、今年5月に取材を受けるまで問題の部分を承知していなかった。僕が云々するより、経緯はストークスさんの古くからの友人である著名な三國事務所の三國陽夫(みくに・あきお)さんのプログに詳しい。――2014年2月24日、「史実を世界に発信する会」の茂木弘道事務局長から送られたストークスさんの本を三國陽夫さんは、「欧米の一流記者で日本悪者史観を根底から批判する論に到達し、それを本にしたのはストークス氏が初めてであろう」と述べていたほど、感激したという。

・だが、5月に入ってから、共同通信社の記事が出て、紛糾した。簡単に書くと、悪質な記事が共同通信社よって配信されたという。「日本軍による「『南京大虐殺』はなかった」と主張した部分は、著者に無断で翻訳者が書き加えていたことが明らかになったという記事。――ここから事態が複雑化する。三國陽夫さんは言う。「かねてから外国特派員協会で、ストークス氏と、翻訳者の藤田氏が親しく歓談している姿を何度か見かけ、しかも、その成果がベストセラーになったことを喜んでいた矢先の事件だ。ご本人に、祝意を直接申し上げたこともある。共同通信社の歪曲を、報道の自由に、真実を書くことについての妨害として、糾弾する。日本のマスコミは、外国勢力の手先となって腐ってしまったのか。通信社がいつから謀略のお先棒を担ぐようになったのか。共同通信社は、ストークス氏と藤田氏に誤報として謝罪すべきだ。共同通信社の記事が配信された地方新聞社は、誤報として訂正記事を掲載すべきだ」と発言している。パーキンソン病を患っているストークス氏も、版元の祥伝社を通じて共同通信社の記事は誤り、事実とは異なると激しく非難している。

・今後の事態の成り行きについては、僕には分からない。だが、一番気になることは、「現在パーキンソン病を患っているストークス氏が、本の出版元である祥伝社を通じて、共同通信社の記事は誤りであり、事実とは異なると激しく非難した」という部分だ。パーキンソン病を煩っていながら、病をおしての渾身の出版だったようだ。ぜひお大事にといいたい。そして病気が快癒されることを心から祈念している。

・ストークスさんについては、書きたいことがいっぱいある。ユニークな趣味と行動ぶりについても触れておきたい。僕が感心するのは、ストークスさんは尊敬すべき人物が見つかったら、とことん付き合っていることだ。その具体例として、三島由紀夫(後述)と萩原延壽(はぎはら・のぶとし)の両氏をあげる。萩原氏は、英国外交官(在日英国公使もやった)サー・アーネスト・サトウの幕末期から明治初期までの活動ぶりを描いた『遠い崖――アーネスト・サトウ日記抄』を朝日新聞に長期間にわたり連載し、完結刊行(全14巻)を見届け、2001年に亡くなった。萩原氏は、東京大学法学部政治学科、同大学院を出て後、米ペンシルベニア大学、英オックスフォード大学へ留学している。ストークスさんはオックスフォード大学の先輩に当たる同氏に親近感を持ったのだと思う。その萩原さんは宇都宮に住んでいたが、ストークスさんは、毎月、宇都宮まで通って萩原氏の著書『遠い崖――アーネスト・サトウ日記抄』の周辺取材をしていた。ストークスさんのジャーナリスト精神の発露である。萩原氏は硬骨・孤高の人物であった。京大教授にと招聘されたがそれを断って、在野での研究・執筆を貫いた信念の人である。先生と呼ばれることを嫌ったので、誰もが「萩原さん」と呼んでいた。だが、在野に徹した苦労は並大抵のものではなかったはずだ。そんな萩原氏に興味を持ち、とことん追いかけたストークスさんも、萩原氏に負けず劣らず、硬骨漢といえるのではないだろうか。

・話変わって、クリフトという芸術家をご存じであろうか? ブルガリア出身の美術家で、環境芸術作家の一人として知られる。妻のフランス人美術家ジャンヌ=クロードと共同作業しながら作品を作る。驚くべきことに、夫妻ともに1935年の同月、同日生まれである。作品は「梱包」芸術として有名になった。例えば、パリの橋を白い布で覆った「ポン・ヌフの梱包」(1985年)が話題を呼んだ。景観そのものを芸術作品の対象とするのである。そして完成した作品は、人々の想像力をかきたてて2、3週間で撤去される。1991年には、6年間の準備を経て、茨城県とカルフォルニア同時に、全部合わせて3100本の傘を立てた『アンブレラ』という作品が世界の注目をあびた。この環境芸術にストークスさんはのめり込んだ。クリフト夫妻と茨城県の対象地域の土地の所有者に一軒一軒訪ねて、狙いを説明。その手法は常に美術界ばかりでなく、社会的にも大きな話題を投げかけた。この間、ストークスさんは、文字通り寝食を忘れ、『アンブレラ』の実現に邁進された。会社をしばしば訪れたストークスさんは、土地の所有者(地権者)を説得するのに、何かいいアイデアがないかと聞かれ、僕はノー・アイデアと答えざるを得なかった。その後、「梱包されたライヒスターク(帝国議会議事堂)」(1995年、ドイツのベルリン)の作品にもびっくりさせられた。 ドイツ議会を巻きこむ長年の論争の末、やっと実現したプロジェクトで、放火事件や第2次大戦で廃墟となり、統一ドイツの議事堂になる予定だったライヒスタークを完全にポリプロピレン布で覆い隠した。わずか2週間に500万人を動員。布やロープも既製品ではなく、作品のために織られ、材料費等の直接経費だけで約7億円がかかったという。「包む芸術」という極めて珍しいアートに魅せられたストークスさんの芸術観、やはり並みの感覚ではない。

ストークスさんが入れ込んだクリフト夫妻の作品。『アンブレラ』(茨城県)。カルフォルニアにも同時に傘を立てた。1ヶ月弱の会期中に日本で50万人、アメリカで200万人を動員したという。

・ストークスさんは、音楽ジャンルにも造詣が深い。僕はその影響を受けた一人だが、所詮エピゴーネンにしかなれなかった。例えば、ストークスさんは、ロックのピンク・フロイドを贔屓にし、スイスの公演先まで切符片手に追っかけをしている。僕もピンク・フロイドが大好きだ。ピンク・フロイドのライブは、サイケデリック・ロックやブルース、フォークなどを織り交ぜたオーソドックスなロックに、けだるい叙情と幻想的なサウンドを醸し出させた高い音楽性に特長がある。さらには大掛かりな仕掛けを施し、スペクタクルに富んだものとしても評判が高い。僕はライブ録音盤CDの第1曲目「Shine On You Crazy Diamond」(「狂ったダイアモンド」)が流れ始めると、何を置いても聞き入ってしまう。アンコールのレアな「雲の影」からの「チャイルドフッズ・エンド」まで演奏されるCDを何百回聴いただろう。他にも、僕はレッド・ツェッペリンやジェスロ・タルも大好きである。いずれもイギリスのロック。ストークスさんの好みはグー! だ。息子のハリー杉山も趣味は音楽鑑賞という。ビートルズ、オアシス、吉井和哉、バナナマンの設楽統を尊敬しているそうだ。親子で好みが変っていても、本質的に音楽を求める点は共通している。

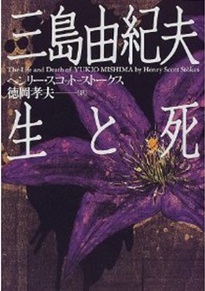

・僕は、ストークスさんの本を2冊作っている。1冊目は、『三島由紀夫 死と真実』(ダイヤモンド社、1985年11月、写真右)、2冊目は、『三島由紀夫 生と死』(清流出版、1998年11月、写真左)である。いずれも翻訳は盟友、徳岡孝夫さん。装丁はいずれも川畑博昭さんに頼んだ。この2冊目の本には、特に僕の思い入れが込められている。三島由紀夫をよく知るドナルド・キーンさん、徳岡孝夫さん、そしてヘンリー・スコット=ストークスさんの鼎談を所収しているのだ。

・鼎談の3人をご紹介する。ドナルド・キーンさんについては、三島由紀夫が亡くなり、28年が過ぎて、『三島由紀夫未発表書簡――ドナルド・キーン氏宛の97通』(中央公論社、1998年)という本を読むと、お二人の関係がよく分かる。三島由紀夫が「怒鳴土起韻様」や「鬼韻先生」「鬼院先生」「鬼因先生」などの呼称で結んでいるのが面白い。鼎談で、皆さんが氏の語る三島由紀夫像を聴き漏らさないようにしていることが分かった。

また、徳岡孝夫さんの場合は、徳岡さんの著書『五衰の人――三島由紀夫私記』(文藝春秋、1996年)で、三島由紀夫との出会いから別れまでを詳述しており、この本を読めばよく分かる。徳岡さんは、三島由紀夫が自決した日(昭和45年11月25日)、「市ヶ谷の自衛隊駐屯地のすぐそばの市谷会館へ午前11時に来てほしい」と言われ、徳岡さん宛ての手紙と写真、そして『檄』を受け取った。これをもってして、いかに三島由紀夫がジャーナリスト徳岡孝夫を信頼していたかが分かる。運命的な出会いとでも言えようか。

ストークスさんの場合は、1969(昭和44)年2月、三島由紀夫に富士山麓での楯の会演習に誘われ、快諾している。同年3月、演習に同行。外国人として初めて三島由紀夫の行動に付き合っている。本の中に、富士山麓の雪中演習に同行し、三島とストークスは雪の上で飯盒の食事した写真が印象的。以上、三人とも三島由紀夫と友情が深く、話が弾んだ。鼎談を設けたのが成功したと思う。

・三島由紀夫とドナルド・キーンさんは、1954(昭和29)年、歌舞伎座で会って以来の長い付き合い。また、徳岡さんは1967(昭和42)年に、バンコック滞在中の三島と交わり、親交を温めることとなる。また、自衛隊体験入隊から帰った三島をインタビューした新聞記者である。これにストークスさんを加えた、三人三様の三島とのお付き合いの中で、それぞれの三島由紀夫観が展開されており、興味深い内容となっている。『三島由紀夫 生と死』は絶版本となっているが、どうしても読みたいという方は、図書館等で借りれば読めると思う。

・ストークスさんは、三島由紀夫との関係で詳しく本で書いている。――それより3年前、初めて三島由紀夫を見たのは、1966(昭和41)年4月18日。外人記者クラブでの昼食会だった。それから1年後、ロンドンの『ザ・タイムズ』支局長として、1968年3月に単独インタビューする。このときの印象を「猛烈にエネルギッシュ。まったく非日本人的な人物。真正面から相手を見据え、自信が感じられる」とメモしている。同年5月、三島邸の夕食に招かれ、「なぜ、われわれのような右翼に興味があるのか」と挑発的な質問を受ける。同年12月、三島が「楯の会」の必要性を力説することに、常軌を逸しているとメモ。69年2月、富士山麓での楯の会演習に誘われ、願ってもないニュース素材と快諾。同年3月、演習に同行。三島の私兵には興味がもてず。悪趣味から作った制服のみ印象に残る。ホモセクシャルのクラブか? と書く。同年4月、三島邸訪問。日本刀を見せられる。切腹の仕方を教えるのに寒気。同年4月、映画「憂国」を見る。延々と続く切腹シーンに辟易。ストークスさんは、1970年(昭和45年11月25日)の自決した日、マニラに向かうはずだったが、台風でキャンセル。東京にいて臨時ニュースで自決を知った。聞いた瞬間、茫然となったという。中途半端な行動をしない男であり、いったん死ぬといえば、どんなことがあっても死ぬと思っていたからだ。小説での切腹シーン、映画出演しての切腹シーンなど、何度もサインを出していたのに見落とした、友達を見捨てた私の罪は許すべからざるものである、と未だに自己批判している――ときめ細かく本に書いている。

・ストークスさんについてはもっと話したいことがあるが、今回はこれぐらいにしたい。それにしてもストークスさんは在日英国ジャーナリストとしてユニークな方だと確信する。三島由紀夫のように「超絶の人」と付き合って、その体験を本にされた。その翻訳書を二回刊行した僕は、得難い経験を積んだ。

ヘンリー・スコット=ストークスの2冊の本。『三島由紀夫 死と真実』(ダイヤモンド社、写真右)。2冊目は、『三島由紀夫 生と死』(清流出版、写真左)。いずれも徳岡孝夫訳。2冊目の本は、ドナルド・キーン、徳岡孝夫、ヘンリー・スコット=ストークスの鼎談を所収している。