2022.04.20野見山暁治さん

野見山暁治さん(マスコミ公開日に)

・画家の野見山暁治さん(

「野見山暁治展」のパンフレット

野見山さんは昨年12月に101歳になられた。100歳を超えてなお、旺盛な創作活動を続けておられる。「やめるときが分からない」というのが野見山さんの弁だが、実際に絵筆が止まることはない。以前、その原動力につき朝日新聞のインタビューで、「数年前から、絵を描くことが、こんなに楽しいものかと思うようになった」と答えている。絵を描くことへの情熱は衰えを見せない。鮮やかな色彩と奔放な筆遣いによる独特な表現は、みずみずしく軽やかでありながら、同時に骨太な力強さも感じさせる。しかも目に見えるものの背後に潜む何かがうごめく気配が漂う作風は、多くの人々の心を魅了してきた。日課については、こう語っている。朝は8時半頃に起き、就寝は夜半の12時半から1時くらい。「起きている間は絵を描いているんだが、昼寝やウトウトしている時間も長いから」と苦笑する。僕は不眠症気味なので、野見山さんの規則正しい生活パターンに羨ましさを覚える。

・さて、愛住美術館だが、東京メトロ丸の内線「四谷三丁目」駅から3分ほど。新宿通りから少し入ったところにあり、ちょっと迷ってしまった。看板が小ぶりだったこともある。1階フロアには一昨年前から今年にかけ描かれた新作の油彩画15点が並んでいる。かなり大きな作品が目立つ。それぞれの絵は、力強く自由な筆遣いや強烈な色彩のコントラストが印象的だ。見ていて万感胸に迫るものがあった。2階フロアには紙人形3点と水彩12点を主体とした過去の作品を展示している。普段目にする機会が少ないペン画などから、制作した時代時代の心の機微を窺い知ることができる。特に紙人形については野見山さんの心の深淵が凝縮されているようだ。1956年、最初の妻・陽子さんを亡くして、筆を持てなかった時期の作品だからだ。当時、パリの部屋を訪れた友人たちは、並んだ3つの紙人形が首つり人形のようにも見えて驚いた、といういわくつきのものだ。

話が前後する。会場の「美術愛住館」は、聞き慣れない美術館だと思ったが、パンフレットを見て初めて、その来歴が分かった。そもそも経済評論家で作家の故・堺屋太一氏と妻の洋画家・池口史子さん(東京藝大卒、日本藝術院会員)の住居・仕事場であった建物(安藤忠雄設計)を改修し、近代日本洋画の神髄を伝える私立美術館にと寄贈されたものだった。2019年12月のこと、池口史子さんからのこの理念構想を引き継いで、東京藝術大学がこの建物の寄贈を受けたのである。《藝術の更なる振興に資するため、東京藝術大学に美術館を寄贈することになり、「堺屋太一記念 東京藝術大学 美術愛住館」として新しくスタートをすることになりました》とパンフレットにもある。その開館記念第一弾として、母校・東京藝術大学の教授をされていたこともある、野見山さんに白羽の矢が立ったということであろう。

美術愛住館の看板

新作の絵で作られたポスター

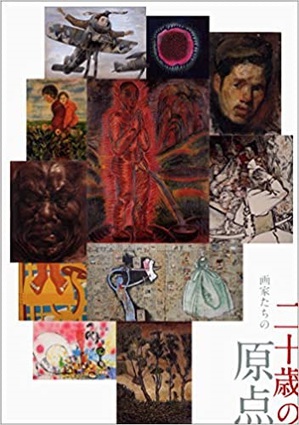

・野見山さんは福岡県の筑豊の生まれである。炭鉱のぼた山を見て育った。郷里の川や海で泳ぎ、潜って遊んでいた。そんな体験もあってのことだろうか、福岡県糸島市の海辺にもアトリエを構えている。5年ほど前までは、夏場は毎日のように、この海辺で泳いだり潜ったりしていたという。東京美術学校(現・東京藝術大学)で油絵を学んだが、1943年に繰り上げ卒業となり出征した。しかし、戦地で肺を患い、内地に送還され、福岡の病院で終戦を迎えている。『画家たちの二十歳の原点』(求龍堂 2011年刊)という本がある。野見山さんもこの本に寄稿している。当時は、「学生狩り」が横行していたという。学校の帰りに喫茶店に寄っても映画館に入っても、見つかると官憲に捕まるというのだ。学生の本分に適わぬという理由であった。野見山さんも本の中でこう書いている。

求龍堂 2011年刊

《戦争とはこういうことだったのか。食べるのも、出すのもおぼつかない。戦争画を描けば絵具を優先的に買うことができる。クラスの中には要領よくやる奴もいたが、ぼくはもう諦めた。まさか鉛筆までなくなるということはないだろう。日々、日本の戦況はわるくなり、落第前のかつての同級生たちはすでに戦場へ駆り出されている。ぼくはもうアトリエで動かなくなり、目の前にいる妹を、ただ描き続けた。描く時間はだんだん追いつめられてゆく。卒業式の日までかもしれん。いや、生きるとも死ぬとも正直いって、ぼくは考えなかった。 (中略)すでにアッツ島は玉砕し、負け戦の濃厚な中で、ぼくは美術学校を卒業し、すぐにも郷里、福岡の部隊に編入されることになった、二十二歳。同級生も卒業式が済むとあわただしく郷里へ散ってゆく。上野の森にはすでに高射砲が据えられ、明日にも敵機の飛来が予想された。》野見山さんの二十歳の頃は、まさに戦禍の暗雲がたちこめる悲惨な日々であったのだ。

・野見山さんは最近、友人・知人の追悼文ばかり書かされていると自著の「あとがき」に書いていた。長い人生には、多くの輝かしい邂逅と痛恨の別れがあったはず。美術学校を繰り上げ卒業しての出征、肺病による入院生活もした。個人ではどうしようもできない、生きてきた時代時代の背景があった。こうした悲喜こもごもの日々を包含しながら100年という年月を生き抜いてきた。描かれる絵には、そんな人生が滲み出るのだろうか。以前も書いたが、僕は絵の題名にいつも感服させられる。「野見山暁治のいま展」で展観された題名の一部を紹介する。「どこに居る」「主役だろ」「本当は言えない」「部屋に入ってきた雲」「誰だろう」「早く決めよう」「みんな友だち」「振り返るな」「そっとしておこう」「ぼくが生まれた頃」「どこまでも夏」「近よってはいけない」等など……。なんと魅力的で不思議な題名だろう。僕は絵と付けられた題名を見て、あれこれ想像するのが好きである。どうしてこんな題名が付けたんだろうか、と。そのギャップが見る楽しさにつながる。それにしても「ぼくの切れっぱし」なんて題名は、誰にも考えがつかない。野見山さんなればこそである。しかしながら、本人の弁によれば、単なる「思いつき」であり、特定の風景を題名にしたわけではないというのだが。

野見山暁治さんと僕

本格的に絵を描き始めてから、すでに八十余年にもなろうかという野見山さん。インタビューで「なぜ、絵を描き続けているのか?」と訊かれたとき、「どう答えていいのか、ぼくも分からない。そもそも良い絵を描こう、という覚悟がない。子どもの時からずっと描きたい絵を描いているだけで、自分の中では何も変わってない。でもご飯を食べるように、ずっと絵は描きたい。実際に描いてみないと、次が見えてこない。この楽しみに終わりなんてないんですよ」と答えている。「いつまでたってもこれでいいと手放すことができない。だから変な話、取り上げられない限り描いている。ということは、やめどきがわからなくなってきたということ。それは、いつやめてもいい。つまり絵というものはそういうもの。いつやめても同じことだなあ」。

このあたりになると、禅問答のような奥深さを感じるが、絵に対する限りない愛は透けて見える。今回の展覧会では、長い人生を生きて、多くの人々の生と死を反芻する野見山さんの透徹した想いを感じ取ることができた。僕が野見山さんの絵を観て感激したのが20歳の頃である。終生変わらぬ僕のヒーローとして、これからも好きな絵を、描き続けて欲しいと切に願って筆を擱きたい。