2021.07.21辻清明さん

辻清明さん(個展案内状より)

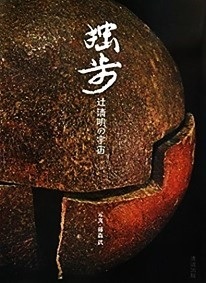

・最近、弊社の単行本刊行ペースは、実用書を中心にした堅実路線に移行しているが、僕が社長をしていた最盛期には、文芸書、芸術関係書などを含む、年間30数点くらいのペースで新刊を出し続けていた。その頃、刊行された本の中で、最も高価格であったのが、『独歩―辻清明の宇宙』(3万3000円 2010年8月)である。辻さんは知る人ぞ知る異端の陶芸家であり、特に師をもたない独立独行の孤高の陶芸家であった。この本に掲載された写真はすべて、土門拳の愛弟子・藤森武さんが時間をかけ丁寧に撮影したものだった。そもそもの発端は、辻清明さんが藤森さんのカメラマンとしての腕に惚れ込み、自らの陶芸作品の撮影を依頼したことに始まる。その藤森さんのたっての希望で、この豪華本企画が弊社の俎上に乗ることになったのだ。

個展案内状

その辻さんの工房から30年ぶりに未発表のガラス器が多数見つかり、銀座・吉井画廊で「辻清明ガラス器展」が開催されるとの案内状が届いた。他ならぬ辻清明さんの未発表作品とあれば、僕は見たい気持ちで心が浮き立った。この豪華本の担当編集者だった臼井君を誘って出掛けることにした。嬉しいことに、入り口を入ってすぐのテーブルに、この豪華本が晴れ晴れしく飾られていた。辻さんにとって、ガラス器は余儀に当たるが、性格的に徹底してのめり込むタイプであり、創出された作品群も余儀を超えていた。辻さんとごく親しく、気に入れば作品の購入もしていた白洲正子さんはこう評している。「彼の面白いところは、決して自分の築き上げた位置に安住せず、いつも新しいものを求めて熱中することだ」とし、「その粗削りな素質も、やんちゃ坊主みたいなところも、永遠の青年というべきだろう」と高い評価をしていた。

題字は辻清明さん直筆

・だから余儀といいながらも、辻さんにとって本物を追求する姿勢は、陶芸作品のそれと少しも変わらなかった。その辺りのことについて白洲さんは、「作家の余儀というものはいつも美しいが、肩の力を抜いているからで、余儀と言っても本職の仕事によって蓄積されたものが無意識に表現されたものだ」と喝破していた。「金や銀のほかにも、様々な色彩を自由に使い分け、器のふちを鋏で切ってあったりするのが面白い」など、辻さんが創作した斬新なガラス器を絶賛している。会場にも高台のついた器や百合鉢など、陶磁器制作の発想を転用したガラス器作品が目を惹いた。また、筆だけでなく、時には筆替わりに藁束も用いたという、のびやかな書作品もこの会場に飾られていた。

金をふんだんに使った絵皿ほか

辻さんのご自宅兼工房は、新宿から京王線特急で30分ほどの聖跡桜ヶ丘駅にあった。駅からタクシーに乗って15分ほどの距離だ。山の中腹にあり、傾斜を利用して建てられていた。玄関前にはちょっとした野外パーティもできる庭があり、竹林がある奥まった場所に登り窯がしつらえてあった。敷地全体に、桜の木を中心とした植栽がなされ、小道を少し下ったところには、立派な茶室も設えられているといった凝りようだった。白洲さんと辻さんのお付き合いは古く、辻さんが聖蹟桜ヶ丘に登り窯を築いてすぐのことだったという。地理的にも白洲さんの住んでいた町田市鶴川は、聖蹟桜ヶ丘からそう遠い距離ではない。散歩がてらといって辻さんが訪ねてきたり、逆に白洲さんが辻さんの工房に新作を見に訪れることもあったようだ。

いかにも涼し気なガラス器

・辻さんは信楽焼き風の作品を造っており、白洲さんは「お互いに若くて閑のある頃だから行き来は楽しかった」とし、「徳利やぐい飲み等、私が気に入ったものは惜しげもなく下さった」とも書いている。1955年に登り窯を築いて以降、辻さんは、信楽の土を用いた無釉焼き締め陶を活動の中心とし、古美術の蒐集や芸術家との交流を通して感性を磨き、信楽特有の美の世界を構築していった。白洲さんも「丈夫で、使い勝手がよくて、形がしっかりしている。それが辻さんの焼き物の特徴であるとともに、人間の性格も表していると思う」とその作風に言及している。

伸びやかな書も辻さんの手によるもの

・辻さんのプロフィールを簡単に紹介しておこう。1927年、東京府荏原郡(現・東京都世田谷区)に生まれる。四人兄弟の末っ子。同じ陶芸家の辻輝子さんは姉である。1941年、輝子さんとともに「辻陶器研究所」を設立し、倒焰式窯を築いた。骨董・古美術を愛好した父と、その父を頻繁に訪れる古美術商の影響もあり、幼少の頃から焼物に惹かれ、学校へはほとんど行かずに陶芸を学んだ。父にせがんで初めて買ってもらったのが、雄鶏をいただき透かし彫りのある野々村仁清作「色絵雄鶏香炉」だったという。信楽焼きを得意とし、優れた作品群を制作している。陶芸作品は、ホワイトハウスを始めとして、欧米の美術館・博物館に収蔵され、また、国家元首クラスの要人へのお土産としても多く使われた。そのことをもってしても、その異才ぶりは際立っていた。晩年、ドナルド・キーンさんと一緒に東京都の名誉都民ともなっている。キーンさんとは、安部公房を介して知り合い、連光寺の自宅に招いたこともある。蕎麦打ちが得意だった辻さんは、自宅の庭で、野外パーティなどもよく開いた。自分の焼き物で蕎麦を供するとは、なかなか風流なもてなし振りであった。2008年、肝臓がんのため逝去。享年81であった。

ガラス器展示作品

・その辻さんが仲人をしたのが、藍染作家で陶芸家でもある菅原匠さんである。菅原さんが毎年、銀座松屋デパートで開催する陶芸作品と藍染作品の個展は、僕も毎年楽しみにしている。その菅原さんに伺った話なのだが、ある時、辻さんが助手を連れて伊豆大島の菅原邸を訪ねてきたことがあった。菅原さんも、話には聞いていたものの、辻さんの酒豪ぶりには度肝を抜かれたらしい。新鮮な魚介類を肴に酒を飲みながら食事をし、菅原さんは夜半を過ぎたのでさすがに疲れ、眠ってしまった。ところが、辻さんはといえば、その後も飲み続け、菅原さんが朝起きてみると、なんと清酒一升、焼酎一升、ウィスキー1本を開けたうえ、まだ酒が残っていないかと家探しをしていたという。豪快といえば豪快な大酒呑みだったようだ。死因の肝臓がんだが、この大酒飲みだったことも起因していたのではないか、と僕は思っている。僕も酒飲みだから分かるのだが、お酒は止めようと思ってもなかなか止められないもの。しかし僕も病身の身、辻さんの飲みっぷりは他山の石としなければなるまい。

とにかく30年ぶりに見つかったというガラス器の数々は、辻清明という作家の才能の煌めきを再認識することになった。その辻さんの豪華本を思い切って刊行に踏み切ってよかった。弊社としては、初めての高価格本であり、僕も売れるかどうかの判断がつかず逡巡したが、それも杞憂に終わった。辻さんの関係者が販促に協力してくれたこともあり、思った以上に売れたのである。このガラス器展に、藤森武さんが僕の訪れる数日前に展観していったという。できればお会いしたかったが、こればかりはどうしようもない。最期に辻さんの理解者であった白洲正子さんの言葉で、このガラス器展の締めの文章としたい。「本職と余儀の区別がなくなった時、言い換えれば、作品が人生そのものとなった時、真に美しいものが生まれるのではなかろうか」。まさに至言である。