2018.08.28山田真美さん、インド映画

・今月は、インド映画について語りたいと思う。が、その前に、インドといえば、山田真美さんが頭に浮かぶ。真美さんがまだ、それほど世に知られていない頃、僕は単行本執筆をお願いした。結果的に翻訳本となった。それが『生きて虜囚の辱めを受けず』(1995年)だ。内容は、1944年8月5日、オーストラリア・カウラ戦争捕虜収容所から日本人捕虜が集団脱走を企てた。この集団脱走で、なんと死者が103人、負傷者が107人、そして一人の成功者もないという、史上最悪の事件となった。真美さんはこの事件に興味をもち、是非、翻訳したいと仕上げてくれた。その後もこの事件に関心をもち、後年、お茶の水女子大学大学院の博士論文「カウラ事件の研究」としてまとめ、博士号を取得した。

『生きて虜囚の辱めを受けず』

・山田真美さんの経歴について触れておく。1960年、長野県生まれ。明治学院大学を卒業後、オーストラリアのニュー・サウス・ウェールズ大学大学院で「海洋学」、インドのデリー大学大学院で「インド哲学」、高野山大学大学院で「密教学」を学び、お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科博士課程を修了している。2014年、日印芸術研究所(インド政府認可法人)言語センター長、公益財団法人日印協会理事、インド工科大学ハイデラバード校教養学部客員准教授、明治学院大学特命教授を務める。

・真美さんには、その後、不思議の国インドを舞台に、魔法使い探しをする奇想天外な物語『インド大魔法団』(1997年)を執筆して頂いた。幻の魔法「マンゴーの木」は一体、いずこか……?? と、インド中を駆け巡る冒険譚である。

『インド大魔法団』

・この『インド大魔法団』が出た後、発売半年も経ずして、幻冬舎の見城徹社長から文庫化の話があった。僕はいくらなんでも早過ぎると断った。その後、真美さんは、幻冬舎から直接依頼を受け、英会話本、小説などを立て続けに出し、売れっ子作家へと駆け上っていった。

・さて、インド映画の話に戻そう。実は、2週間ほど、妻が旅行に行っている間、介護施設でショートステイした。空いた時間を映画三昧でもと考え、インド映画に詳しいKさんに、20枚余りのインド映画のDVDを拝借した。これが大当たり。ことごとく傑作揃いだった。インド映画、恐るべし!! これが僕の偽らざる実感だ。

・かつて僕は、インド映画のサタジット・レイ監督(1921―1992年)の『大地のうた』(1955年)、『大河のうた』(1956年)、『大樹のうた』(1959年)の三部作を観たことがある。だが、数十年経って考えてみても、あの深刻な暗い作品のイメージしかない。また、インド出身の監督ナイト・シャマランが『シックス・センス』(1999年)、『アンブレイカブル』(2000年)、『サイン』(2002年)、『ヴィレッジ』(2004年)、『ハプニング』(2008年)などを注目して観て、十分楽しめた。しかし、正直に言うと、地元インド製作のインド映画はあまり観ていなかった。

・インド映画は製作本数において、ダントツの世界1位である。全世界の映画製作本数は、7610本(2013年)だが、そのうちインド映画は1907本。映画大国アメリカの791本を大きく引き離している。とくにインドのムンバイ(旧ボンベイ)の映画産業が全盛であり、北インドの人たちが話すヒンディー語圏の作品をボリウッド(bollywood)というほどだ。インドでは37もの言語が話されているが、それぞれにハリウッドをもじった映画製作地の呼称がある。例えばタミル語圏ではコリウッド(kollywood)と呼ばれる。インドの映画産業の隆盛を支える理由の一つに、インドの人口があげられる。世界一は中国の13.9億人。それに対してインドは13.1億人で、2030年には中国を抜くことが必至の情勢だ。とくに、インドはIT大国で数学のレベルが高い。よく知られているのが、ゼロの発見者がインド人であることだ。数学的思考・論理的思考に優れ、IT技術やAI技術がインドの映画産業の隆盛を支えているといってもいい。

・さて、今回観た映画で、一番、感動した映画は『バーフバリ 伝説誕生』(2016年)、『バーフバリ 王の凱旋』(2017年)の2部作である。5時間を超える大作だが、まったく飽きさせない。インド映画ならではの神髄がこの2部作に詰まっている。監督はS・S・ラージャマウリ。1973年生まれで、現在44歳。インド映画に新風を吹き込んだ一人だ。その監督による『バーフバリ』は、古代インドの架空の国『マヒシュマティ王国』、『クンタラ王国』を舞台に、王位をめぐる壮大な争いを描いたアクション叙事詩。祖父、親、孫にわたる家族のドラマである。映画の各シーンは、ダイナミックで迫力満点。息をもつかせぬ展開と映像的な魅力があり、第一級作品といってよい。

『バーフバリ 王の凱旋』のポスター

・あらすじだが、古代インドの大国『マヒシュマティ』の老女(実は国母)シヴァガミ(役者ラムヤ・クリシュナ)が、『クンタラ王国』から逃げて巨大な滝の下、追手の兵士を短剣で刺し、生き延びる。だが、足を滑らせ川に落ちてしまう。その際、シヴァガミはシヴァ神に「自分の命と引き換えに赤ん坊の命を救って欲しい」と祈りを捧げる。翌朝、村人が赤ん坊を助け出し、シヴァガミは濁流に沈んでいく。村長の妻は「子供が生まれない自分への神からの授かりもの」と主張し、滝の上に通じる洞穴を封印する。赤ん坊は「シヴドゥ」(後に、アマレンドラ・バーフバリ《父》、マヘンドラ・バーフバリ《子》の二役。役者はブラバース)と名付けられ、シヴドゥは逞しい青年に成長する。

・ある日、シヴドゥは、滝から落ちてきた仮面に惹かれる。その仮面の「持ち主に会いたい」と願う。そして探し求めた女性アヴァンティカ(役者タマンナー)を見つける。だが、シヴドゥは雪山で彼女に襲われる。シヴドゥは逃げながら彼女にアプローチし、滝の下から来た事実で心を掴み、二人は愛し合う。しかし、彼女は王妃救出の使命を思い出し、『マヒシュマティ』王国に向かうが、途中で捕まってしまう。兵士は彼女を殺そうとするが、駆け付けたシヴドゥが全滅させる。

・シヴドゥとアヴァンティカは追手から逃れるため大雪崩を起こし、命からがら雪山から脱出する。スペクタクル・シーンの連続だが、残念なことに文章化は難しい。シヴドゥは王妃の救出を引き受け、単身、敵地に乗り込んでゆく。『クンタラ王国』の兵士がシヴドゥを見て、恐れるように「バーフバリ」と呟き、許しを請う。シヴドゥは25年間幽閉されてきた実母の存在と、自分がこの国の王子であることを知る。背景には、50年前に祖父が建国した国家存亡の危機と国を揺るがす王位継承争いという因縁の歴史があった。国民に重税を課し、反対者を弾圧するなど圧政を敷いていた。宮殿の中庭にはデーヴァセーナ(クンタラ王国の姫、バーフバリの妻。役者はアヌシュカ・シェッティ)が幽閉されている。かつては絶世の美女であり、今では全身汚い身と体は鎖で繋がれ、彼女は毎日中庭の小枝を集める日々を送っていた。果たして、バーフバリを待ち受ける運命とは、いかに?

・現代の視点で見れば、“英雄”を求める民衆の姿はポピュリズムに陥る危険性も孕む。しかし、『バーフバリ』はその問題をおざなりにはしない。父のいないバーフバリは奴隷の身分の臣下カッタッバ(役者サティヤラージ)を“父”と慕い、女性をセクハラから守るため敬愛する国母にも逆らい、愛する女性のため王座にすら背を向ける。バーフバリは、現代も根強いさまざまな差別に対し明らかにNOを突きつける。いずれにしても『バーフバリ』は、冒険と恋愛、愛と裏切り、勇気と弱さを、とことん見せてくれるインド映画である。

・付け加えておきたいのは偉丈夫が多いこと。主人公バーフバリを演じたプラバースは身長189センチ、体重85キロ。さらに役作りのため30キロ増量したとか。敵役になるバーフバリの兄バラーラデーヴァ(役者ダッグバーティ)は身長192センチ、体重95キロ。彼も25キロも筋肉を増量した。あと、かっこいい脇役クマラ・ヴァルマ(役者スッバラージュ)は195センチ、理系学士号を持ち、元DELL社員。これほどの偉丈夫は日本にはいない。両者の戦うシーンの迫力たるや凄まじい。いずれにしても、この壮大な叙事詩は、『ベン・ハー』や『十戒』クラスと言っていい。

・S・S・ラージャマウリ監督は、これまで『あなたがいてこそ』、『マッキー』を制作した。『あなたがいてこそ』(2010年)は、幼い頃、母に連れられて故郷を離れたラーム(スニール)が主人公。家族間の抗争によって父親を亡くした。本人は故郷で起こった抗争など全く知らず、荷物配達をしている。貧しくても明るく楽しく働いていたが、愛用のオンボロ自転車の効率が悪くてクビに。そんな折、故郷の広大な土地を相続したとの知らせが届く。故郷に戻る列車で、美しい娘アパルナ(サローニ・アスワーニー)と知り合い意気投合する。

・しかし、彼女は死んだ父親の宿敵の娘であった。土地を売るには、宿敵の力を借りねばならないことを知り、会いに行く。そこからストーリーは、人情エピソードや恋の三角関係を絡ませつつ、ハラハラドキドキのコメディタッチで魅せる。ラームは限界に達したため屋敷を脱出する。アパルナの助けを借りて逃げ出すことに成功するが、途中で敵のラミニドゥ家(町唯一の有力家)の人々に追い付かれてしまう。アパルナはラームを助けようと父を説得し、ラームもラミニドゥ家の人々に立ち向かうが、彼らは聞く耳を持たずラームを殺そうとする。アパルナは高い橋の上から飛び降り、ラームは驚くラミニドゥ家の人々を尻目に、彼女を助けるため橋から飛び降り彼女を救う。ラミニドゥ(ナジ二—ドゥ)は危険を顧みずに娘を助けようとしたことでラームへの復讐を止めた。最後はハッピーエンドで、ラームとアパルナはめでたく結婚する。

インドの土地所有や結婚観などの問題が、日本人には全然違って理解しがたいかもしれないが、彼我の国情を超え、映画として納得し、面白く、楽しめた。

『あなたがいてこそ』のポスター

・S・S・ラージャマウリ監督の『マッキー』(2012年)は、殺された人物がハエに生まれ変わり、悪者を懲らしめるストーリーだ。ハエに転生した青年ナーニ(ジャニ)が愛する彼女ビンドゥ(サマンサ・ルス・プラブ)、美人で慈善活動家を守るため、自分を殺した建設会社社長スディープ(スディープ)にしてマフィアの男に立ち向かっていく。奇抜なストーリーを、実写とCGのハイブリッドで展開する。主人公は、ハエのマッキーに生まれ代わり、縦横無尽に飛び回る。アイデア満載のトレーニングで体を鍛える様子や、殺虫剤やハエタタキにもひるまず社長に対抗する姿から目が離せない。ハエとは思えない愛嬌のある動作にも注目だ。

・映画は「復讐」を題材にしており、主人公は殺害された後にハエに転生し、殺害者への復讐を誓う。かつて同じ感覚で、『ザ・フライ』(デヴィッド・クローネンバーグ監督、1985年)があった。同作は実験中の事故で科学者とハエが融合するSF映画だった。S・S・ラージャマウリ監督もそのことも周知で、本作を「社会的ファンタジー」と位置付けている。あと、建設会社社長スディープの家が、広さ、家具などが出てくるが、インドの金持ちは、日本の金持ち以上に豪邸で、びっくりした。徹底的にハエを防ぐのが目的の建築だが、ナーニはヒンドゥの服に隠れて、侵入してくる。そして、神出鬼没の技とアイデアで戦う……。

『マッキー』のポスター

・もう一人のインドの監督で、僕が注目しているのが、『きっと、うまくいく』、『PK』のラージクマール・ヒラーニ監督(55歳)である。『きっと、うまくいく』(2009年、日本には2013年)を観た時、あまりにも素晴らしいので、Kさんに、もう一度観たいとリクエストしておいた。この映画は、インド工科大学ICEという世界に誇れるエリートを輩出する超難関理系大学をモデルにした。エリート大学を舞台に、3人の学生「3idiots(3バカトリオ)」が、ハチャメチャの珍騒動を巻き起こし、鬼学長を激怒させる。彼らの合言葉が、「きっと、うまくいく」なのだ。

・物語は大学におけるエピソードと現代のランチョー(アーミル・カーン)を探す3人の旅を織り交ぜ、やがて誰も知らなかった彼の秘密に迫っていく。学園コメディに見せつつ、ミステリー仕立てで、彼らの10年後を同時進行で見せる。その根底には「加熱化する学歴競争と教育問題」に一石を投じる意味がある。そして万国普遍のテーマ「いまを生きる」ことの素晴らしさを問いかけてくる。高度成長期にある現代インドの勢いと同時に、そこに潜む問題点もしっかりと描かれている。

・競争社会では勝つことが大事と主張する鬼学長ヴィールー・サハスラブッデー(ボーマン・イラニ)は、過熱する学歴競争の虚しさを体現する存在。さらに、鬼学長の娘ピア・サハスラブッデー(カリーナー・カプール)とランチョーのラブストーリーがあり、ミュージカル・シーンも雄弁。10年の間の、誰も知らなかったランチョーの素晴らしい活躍と才能は、観ている僕も納得する。

・最後の落ちが面白い。いわゆる秀才のチャトル・ラーマリンガム(オミ・ヴァイディア)はランチョーを敵視する。実家が裕福で嫌味な男、勉強熱心だが、何事も教科書通り、テストで点数を取るだけで物事の道理を突き詰めようとはしない。ランチョーと対極のキャラクターであり、勉強ばかりしているのにランチョーに負けている。10年後には大会社の副社長になっており、ランボルギーニ・ディアブロに乗るほど経済的には成功している。高名な発明家と契約を行う大事な取引を控えている。その偉大な発明家とは……。意外、意外!

・映画のモデル校である、インド工科大学で教鞭を執っている山田真美さんと、この映画の話で盛り上がったことを思い出す。

『きっと、うまくいく』のポスター

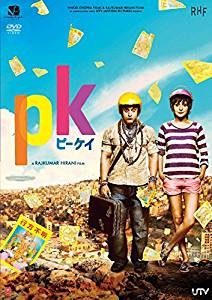

・ラージクマール・ヒラーニ監督の『PK』も傑作だ。宗教を皮肉り、その本質をあぶりだす。インドは、ヒンドゥ教、イスラム教、キリスト教、仏教、ジャイナ教など沢山の宗教が混在している。宇宙船でインドに来た天使「PR」(アーミル・カーン)。

・突然、インドの話は変わって、留学先のベルギーで大きな失恋を経験したジャグー(アヌシュカ・シャルマ)は、パキスタン出の青年と恋をする。そして、恋は実らず、いまは母国インドのテレビ局で働いている。ある日、ジャグーは、黄色いヘルメットを被ってラジカセを持ち、あらゆる宗教の装飾を身に付けてチラシを配る奇妙な男を見かける。男は「PK」と呼ばれ、神様を探しているという。ジャグーは、なぜ神様を探しているのか聞く。「PK」は、地球のことは何も知らない。そんな彼がインドに降り立ち、あるモノ(宇宙船と連絡する機械)を盗まれたため神様に祈ってみる。神様がたくさんいるインドで、「なぜ?」「どうして?」と疑問をふくらませていく。

・カルチャー・ギャップや宗教ギャップから出た奇矯な行動で笑わせ、その解釈が見事なまでに的を射ている。「神様は2人いる」と「PK」は言う。創造主たる本物の神のほかに、人間が創り出して、お金を貢がないといけない偽の神がいる。偽の神を作った代理人(教祖とか神主、神父たち)が人々の願いを届けていない、つまり願いごとの「掛け違い」が起きている、と。このあたりは無垢な部外者、「PK」でなければ言えない。導師タパスヴィー(サウラブ・シュクラ)との一対一の論戦は、迫力がある。ちりばめた伏線を見事に使いながら、世の中の不正や疑問を撃いていく。インド人の、いや、地球すべての人たちの宗教観を皮肉り、宗教の本質をシンプルにあぶり出して見せる。結論として、地球人はウソでなく「愛の本当の意味」が大事、との600億年隔たる遠い世界から来た『PK』が言っていることは僕も納得、賛成し、感動した。

『PK』のポスター

・インド映画の多くは、わかりやすいストーリーの娯楽作が多い。ストーリーの途中で場面転換し、原色の豪華な衣装、大人数のダンサーによるミュージカル・シーンなどが含まれる。インドの娯楽映画はアクション・メロドラマ・コメディ・歌・ダンスなど娯楽作品の要素を含んでおり、これらは日本で「マサラムービー」と呼ばれている。以降、日本公開されるインド映画は確実に増えている。アーミル・カーンの最新作『ダンガル きっと、つよくなる』が、今年の4月8日に公開されたが、好評だったようだ。日本には、ハリウッド映画もインド映画も分け隔てなく楽しめる土壌は着実に育っている。まだ、インド映画を観たことがなく、魅力に触れていないのなら、是非、機会を見つけ一度観て欲しい。新たな魅力にハマルこと請け合いである。