2018.01.23野見山暁治さん

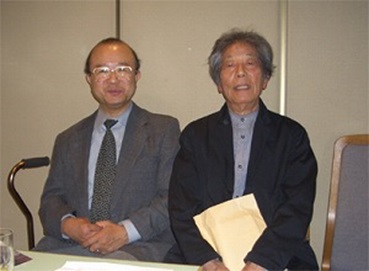

野見山暁治さんと僕

・旧臘、画家の野見山暁治さんから新刊『じわりとアトリエ日記』(2017年12月16日発行、2500円+税金、生活の友社刊)が贈られてきた。さっそく拝見すると、約510ページもの大著である。片手しか使えない僕には、持ち運びがしんどいほどだ。その本が文字通り「どん!」とばかりに届いた。野見山さんの本業はもちろん画家だが、僕は文章も大好きなので大いに楽しんだ。暮れからお正月にかけ、この本を何回も繰り返し読んだ。本欄『加登屋のメモと写真』で、野見山さんのことは何度も書いてきたが、初めてこのコラムをご覧になる方は、野見山さんと僕がどのような関係なのか分からないだろう。おいおい説明をしていきたい。

・『アトリエ日記』の連載は、月刊誌『美術の窓』で2003年12月号にスタートし、すでに14年以上になる人気シリーズである。そもそも単行本化については、わが清流出版が口火を切った。僕のたっての希望で野見山暁治さんを説得し、出版にこぎつけたものだった。『アトリエ日記』(2007年)、『続アトリエ日記』(2009年)、『続々アトリエ日記』(2012年)と、都合3巻まで清流出版から刊行させていただいた。その後、僕が清流出版の代表を降りたので、月刊誌『美術の窓』を発行する(株)生活の友社が引き続き刊行することになった。4巻が『やっぱりアトリエ日記』(2014年)、今回の5巻目が『じわりとアトリエ日記』となったわけだ。

『じわりとアトリエ日記』には、2013年11月から2017年2月までの日記を収載している。さすがに美術専門出版社らしく、単行本にする時の企画内容が斬新だった。4巻の巻末では野見山さんに聴くと題し「105の質問」を収載し、これまでの作品と比べ差別化を図っていた。生活の友社の編集企画部長・小森佳代子さんの尽力によるものだ。今回の刊行も、大げさなようだが、小森さんが命賭けで取り組んだ結果、刊行にこぎつけられたのである。彼女は癌という病を得て、闘病生活をしながら、著者や印刷所を暮れも正月もなく動かし、本作りを行なったものだという。野見山さんの日記を読むと、小森さんの闘病の日々が窺い知れる。「抗癌剤治療後の小森さんの頭にも、黒々と髪の毛が生えてきた」(『じわりとアトリエ日記』)などという記述があったからだ。実に素晴らしい小森さんの仕事ぶり。その編集者魂には脱帽するばかりである。

『じわりとアトリエ日記』のカバー

・野見山暁治さんは、1952年からパリで12年間の絵の勉強を終えて、1964年に日本に帰国した。1968年に母校である東京藝術大学に助教授として招聘され、後に教授となり、1981年まで勤務した。最後は、東京藝術大学名誉教授となっている。野見山さんは、軽妙洒脱な文章でも知られ、『愛と死はパリの果てに』以降、20冊以上の単行本を上梓されている。僕が一番好きなのは、『四百字のデッサン』(1978年、日本エッセイスト・クラブ賞受賞)というエッセイ集である。僕はこの本を初めて読んだ時の衝撃を、いまもって忘れることができない。

河出書房新社刊の文庫判

・野見山さんは、齢97歳というご高齢にもかかわらず、絵に文章にとますます多忙を極めている。文化功労者顕彰(2000年)、文化勲章受章(2014年)など世俗の名誉も得た。僕が、そのような方との知遇を得られたのは、天の見えざる配剤であろうと感謝している。今回の『じわりとアトリエ日記』も、過去のシリーズ同様に、野見山さんの身辺雑記的な日常を淡々と描いている。日ごろ知りえない画家の日常生活だけに、僕にとってとても興味深いものだった。締め切りに追われ、呻吟しながらの個展用の作品制作から、時には画廊・美術館・博物館巡りをするなどアグレッシブな日常ぶりが窺える。交友関係の広さにも驚くばかりで、そんな男友だち女友だちとの交流ぶりが淡々と綴られている。

・今回の『じわりとアトリエ日記』で、一つの読みどころは、野見山さんの名誉欲に対する恬淡さである。一般に、功成り名を遂げた著名人というのは、名誉に固執するものだ。野見山さんは、芸術選奨、文化功労者としても顕彰された。戦没画学生慰霊美術館「無言館」の開設・運営にも尽力し、館長の窪島誠一郎さんとともに菊池寛賞も受賞している。平成26年には、文化勲章を受章したが、野見山さんはいまだに受章したことを悩んでいるようなのだ。「勲章を受けた方がよかったのか、断った方がすんなりといったのか。いまだに葛藤が続いている。先々、描き続けるには、どちらが良かったろう」(『じわりとアトリエ日記』)。

・昨年お亡くなりなった(有)無限の代表取締役、奥田敏夫さんと僕は、お酒を酌み交わしながら、この件について語り合ったことがある。「どうやら野見山さんが、今度の文化勲章受章者にノミネートされたらしい。野見山さんは、どうされるのかに興味深いけど、すでに文化功労者の顕彰を受けておられるし、どうかな……」「無欲な野見山さんだから、断るかもしれないね」などと噂したものだ。芸術家・画家の立場を超え、一人の人間としては、「心底、野見山さんは素晴らしい方だから、受けるも断るも、どっちに転んでも野見山さんらしい」と結論は一致したのが懐かしく思いだされる。

・ここからは、僕が『じわりとアトリエ日記』から興味を引かれた個所を引いてみる。野見山さんは個展をしばしば行なっている。その個展に間に合わせて、作品制作を頑張っている。そして、その合間を縫って、自らの個展の出席はもちろんのこと、友人知人、触発されられる芸術家、物故者などの展覧会、個展にもせっせっと足を運んでいる。

例えば――、

ニューオータニの展覧会、尾道の美術館、みゆき画廊の正月展、「上海博物館・中国絵画の至宝」展(上野の博物館)、宮脇愛子の新作展、菅野夫妻の二人展、高島屋の井上悟展、「印象派を超えて――点描の画家たち」(六本木の国立新美術館)、ギャラリームサシでムサ美の実専展、山口長男を讃えて新年宴会、芸大で佐藤一郎の退官記念展、遠藤彰子展、「国宝大神社展(大宰府の博物館)、高島屋で「千里の個展」、大阪の高島屋で個展「はじめまして百貨店、野見山暁治です」――ここに紹介したのは、アトリエ日記のほんの一部の引用である。傑作なのは、大阪の高島屋の個展で、「はじめまして百貨店、野見山暁治です」のキャッチフレーズ。実に野見山さんらしいウィットが冴え渡っている。

左から小森佳代子さん、山口千里さん、野見山暁治さんと僕

・野見山さんの文章は「日記体」だが、例えば、

≪2013年12月31日。年越しそばを、夜遅く千里が運んでくれる約束。それに併せて小森さんが推敲のゲラを取りに来る手はず。せっかくボクシングの中継なのに口惜しい。ともかくゲラを渡さなきゃ年が越せん。小森さんもそれを持って帰らないと、正月が迎えられん。ぎりぎりの大晦日かもしれんが、ぎりぎりの年齢。あまり、こき使うな。≫などと、軽妙洒脱な表現とユーモアが光っている。

千里とは、山口千里さんのことである。野見山さんと同郷の福岡県のご出身で、いわば野見山さんの秘書的な役目を務めておられる。聖心女子大学教育学科を出て、国展、女流画家展を中心に絵の世界でも活躍中で、伊藤廉記念賞展、東京セントラル美術館油絵大賞展、第2回ジャパン大賞展、上野の森美術館大賞、国展奨励賞などを受賞した気鋭の画家、国画会会友である。

・野見山さんは、人物描写が抜群にうまい。本書でも、さまざまの方をスケッチしているが、アットランダムで紹介する。野見山さんの実妹は、作家・翻訳家の田中小実昌さんの妻である。小実昌(「こみまさ」が正式だが、「こみしょう」と愛称された)さんが、2000年2月27日、旅先のロサンゼルスで亡くなるまで、実の兄弟のような温かい交流が続いた。小実昌さんはアメリカのスラングにも通じ、翻訳した『郵便配達は二度ベルを鳴らす』(原作ジェームズ・M・ケイン)は、都合5人ぐらいの訳者が翻訳したが、僕はどの訳者より断然訳がこなれていてうまいと思った。

『郵便配達は二度ベルを鳴らす』は、ルキノ・ヴィスコンティ監督などによって、4度も映画化されている。小実昌さんが生きていたら、野見山さんと文章の掛け合い漫談を仕掛けたいと思ったほど。本書でも、小実昌さんのことを何回もお書きになって、懐かしさを吐露しておられる。僕は、小実昌さんが出てくる度、古巣ダイヤモンド社時代での小実昌さんとのお付き合いが思い出される。僕が小実昌さんへの原稿料の支払い手続きをする時、「銀行振り込みは絶対に駄目だ。女房(野見山さんの実妹)に見つかってしまうから」と言い、月末に現金書留で送るよう要求された。そして自宅2階の窓から道を見下ろしていて、郵便配達人をいち早く見つけると階段を駆け下り、現ナマを我がものにするのだと白状したものだ。

・小野田寛郎さんのことも、お書きになっている。小野田さんは、野見山さんが東京藝術大学に勤務しているころ発見されたが、独りで戦争を遂行した人に会ってみたかったと書いておられる。僕は小野田夫人の町枝さんに、『私は戦友になれたかしら――小野田寛郎とブラジルに命をかけた30年』(2002年、弊社)という本を書いてもらった。刊行後も町枝さんはよく清流出版を訪ねてきた。自著にサインをし、随分、後援者に本の販売してもらったものだ。ご夫妻と会食したことも何度かある。寛郎さんは、分厚いステーキを本当に美味しそうに食べていた。付け合わせや野菜サラダはほとんど食べないので、町枝さんに注意されていた。僕も野菜サラダは嫌いで残すことが多い。食生活がよく似ていると思ったものだ。僕はいまでも寛郎さんのことをよく思い出すが、機会があったら野見山さんと語り合いたいと思っている。

清流出版刊

・戦没画学生の展示館「無言館」の館長・窪島誠一郎さんは、何度も登場する。この二人は、全国各地で戦没画学生のお宅を訪ねて回った仲間である。ここで、今年1月8日の朝日新聞が、「絵を描く未来 奪った戦争」と題し、大きく報道されているので、ほんのさわりだがご紹介しておきたい。「彼らが絵を描いた時代があり、戦争が表現者である彼らの尊厳を奪った。このことを私たちは忘れてはなりません」(窪島誠一郎さん)……「無言館設立のきっかけは、東京藝術大学名誉教授の野見山暁治さん(97)との出会いだった」……「あの狂気の時代をかいくぐった人間として、ああいう時代が待ち伏せて、いつかあれにやられるという不安が抜けないできた」(野見山暁治さん)。そして、毎年6月に行ってきた「無言忌」も、昨年の20回目で一区切りとしたと記事が伝えている。

――僕も長野県上田市にある無言館まで何回も足を運んで、戦没画学生の絵を前にして涙したものだ。ある時は、僕の親友・長島葡萄房の長島秀吉君が無言館で天満敦子さんの“無言館コンサート”を企画し、清流出版社員有志を引き連れ、バスをチャーターして乗り込んだこともある。だが、最近は厳しい状況らしい。「無言館の入場者が年々減少してきて、二人、顔を合わせれば、話はそこに落ちる。人間は確実に年をとる。バトンを渡す次の走者も考えなくちゃならん」――とのこと。昭和の時代、戦争の悲惨さを伝える場が、どんどん少なくなっているのには危機感を覚える。

・野見山さんは、メキシコの画家フリーダ・カーロが大好きだ。この本でも数ヶ所、フリーダ・カーロについての記述が見られる。「(パリの)グラン・パレでメキシコ展。土俗性と神との共存がいい。タマヨは好きだ。ぼくも、フリーダ・カーロに憧れている」と言う記述もある。僕(加登屋)もフリーダ・カーロが大好きだ、弊社から、文化女子大学教授の堀尾真紀子さんの著になる『絵筆は語る――自分色を生きた女たち』(2009年刊)を刊行しているが、その第1章にフリーダ・カーロを取り上げてもらった。彼女が、イサム・ノグチと恋に落ちた結末やロシアから亡命するトロツキーを秘密の文通や密会を繰り返した激情的な気質などは書いていないが、野見山さんも同じようにフリーダ・カーロのことを感じていると直感した。野見山さんは、日本の女流画家への関心も高い。例えば、堀文子さん、小倉遊亀さん、三岸節子さんなどが日記にしばしば出てくる。特に堀文子さんとは年齢も近いし交流も深く、昵懇の間柄と聞いている。

清流出版刊

・エディット・ピアフも登場する。「パリにいたとき、シャンソンはよく聴きに行った。オランピア劇場で、すっかり弱ったピアフが、若いアミに抱かれたまま、舞台に出てきて喝采を浴びていた。彼女が亡くなった日の夕刊に、ジャン・コクトーがその死を悼んだ文章を載っけていて、その翌日、コクトーの死が報じてあったのは忘れられん」とお書きになっているが、1963年10月10日、エディット・ピアフが死、翌10月11日、ジャン・コクトーが死んだ。その衝撃的事実を、野見山さんはリアルタイムで体感したのだ。この後、この日記は、「加藤登紀子さんと思い出を喋っていると、パリにいた昔、今につながらないくらいムカシの若い日が、懐かしく思い出される」と綴っている。

・私生活では二度結婚し、いずれも奥様に先立たれた経験をもつ。 1948年、妹さんの同級生だった内藤陽子さんと結婚した。その陽子さんはフランスに呼び寄せてわずか1年でガンを発症。闘病の末に早世した。『じわりとアトリエ日記』では、何ヶ所かでこのことに触れており、「陽子がそこで亡くなってから六十年の歳月。パリの屋根をスケッチした水彩画。遠い日か、昨日のことか」と日記にある。このあたりの事情については、『愛と死はパリの果てに』(1961年、講談社刊)に詳しく明かされており、読んだら思わずもらい泣きしてしまう。

また、後妻として福岡で有名な高級クラブ「みつばち」を経営していた武富京子さんを迎え、別居結婚の形をとる。たびたび九州へ足を運んだが、彼女も20代からガンなどの病歴があった。野見山さんは健康面、店の経営面両面から京子さんを支え続けた。京子さんは後年までクラブを切り盛りするも、2001年、体力の限界などからクラブを完全閉店し、まもなくお亡くなりになった。

その名物女将ぶりを慕っていた川鍋燿子さん(新宿ゴールデン街『あり』のママ)が、追悼の席を企画し司会などをした。各界の人々が参集し、『週刊新潮』にも載って話題を呼んだものだ。こんなことを僕が知っているのは、川鍋燿子さんの連れ合いの川鍋宏之君と僕が親しかったからだ。川鍋君の実兄は、あの『日刊ゲンダイ』の創業者・川鍋孝文さんだ。出版界における名物編集者のお一人である。

・「板橋区立美術館で『井上長三郎・照子』二人展を観る。近頃にないおかしな絵だ。打たれた。……井上夫人の照子さんとは同じ年に、ぼくは自由美術の会員になった」――この井上長三郎さんは日本美術会の委員長を務めたほか、1972年、第25回日本アンデパンダン展の実行委員長を務めた。時勢を風刺した作品を数多く描き、風刺画家として知られている。お嬢さんが僕と中学生の時、机を並べていた井上リラさんだ。そのリラさんも画家となった。野見山さんは「池袋モンパルナス」時代のことをしばしば講演で話されている。リラさんも親ゆずりの「池袋モンパルナス」の申し子で、ある時、演壇に登り、講演したこともある。

・「ヨーコと暮らしたパンテオン脇の小路、すぐ傍らのルクサンブルグ公園。それを右へ辿った、椎名さんの、半地下の棲家。いくらか様子を変えてはいるものの、そのまま静かに横たわっている」――野見山さんの日記とは離れるが、椎名其二さんは僕にとっても生涯もっとも大切な方である。 当時、椎名さんは70歳で、僕は19歳だった。その出会いは偶然だった。詳しいことは端折るが、フランスにいた椎名さんがなぜ日本に帰国し、僕たち早稲田大学の学生たちに、フランス語を教えてくれたのか。また、なぜ三年間しか故国に留らずに、フランスへ戻ろうとしたのか。当時、野見山さんはパリで絵と格闘されていたが、椎名さんの窮状を鑑みて、旅費を捻出するためにご自身の絵を提供された。この話は長くなるので次回に譲る。

・なお、日本経済新聞が毎週土曜日に掲載される、「傍らにいた人」という連載エッセイがある。今月1月20日ですでに47回を数えている。僕が新聞で真っ先に見る詩歌教養ページである。文が堀江敏幸さん(作家・仏文学者。『熊の敷石』で芥川龍之介賞)で、「絵」が野見山暁治さんである。毎回、堀江さんの文章の素晴らしさに唸らされる。そして、野見山さんの「絵」をしばし、じっと観る。具象か抽象か、いずれにしてもユニークなもの。そして、堀江さんの文章と関連が奈辺にあるか、読者それぞれに問うているかのようだ。1月20日の紙面を観て、判断材料を探ると、メインの文章はフランスのルナールだが、堀江さんが途中で田中小実昌の短編「ポロポロ」を連想してか、話を変えている。ここらへんで答えが分かった。野見山さんと「こみしょう」さんとの間柄を一切明かさずに、新聞社がつけたキャッチコピーが、「言葉にしないで伝わる本質」とある。新聞社の担当記者にも、なかなかの洒落者がいるではないか。

・最後に、野見山さんの人生のけじめについて、どう思っておられるかについて、触れておきたい。

≪2013年11月21日。一般財団法人という、よく分からんが、ぼくの名前の財団を作るため、銀座の小さなレストラン。五人の友人たちに集まってもらう。つまりぼくの死後の作品についての処理法。なんのことはない。生きている間、ぼくはゴミを撒き散らして、あとの人に取り片付けてくれというお願い≫

――この一般財団法人 野見山暁治財団は、2017年に発足。理事長は窪島誠一郎、理事に酒井忠康、伊藤真、評議委員長に野見山暁治、評議員に上葛明広、中村節子、事務長に山口千里とある。野見山さんの≪ぼくはゴミを撒き散らして、あとの人に取り片付けてくれというお願い≫という文章は、当事者でありがら、とても当事者とも思えない。自らを見事に客観視しており、とても野見山さんらしい。