2016.02.26宝生 閑さん

宝生閑先生のご自宅には立派な能舞台がある。お正月の稽古始めとして、われわれはシテ、シテヅレ、ワキ、ワキツレ、アイ(狂言)、地謡と役割を決めて、朝10時から午後5時位までモーレツに謡った。先生が一番後ろから大きい声で指導をされた。稽古の後、全員で池袋界隈のお酒と料理の美味しい店に行くのが通例だった。

宝生閑先生の主催で行われた「屋形船で隅田川の夜桜見物」。下掛宝生会は、人間国宝の師匠と弟子たちが分け隔てなく、「遊ぶ」のを好んだ。その時も、先生が冒頭に挨拶され、「能の芸は、遊びも必要と思う」とおっしゃった。平成22年4月4日。

下掛宝生会は毎年夏になると、恒例ゆたか(浴衣)会を行なった。前列右から三人目、宝生閑師匠、その隣は奥様の一江様。大乘寺で平成21年8月9日。

・2月2日(火)の早朝のことである。朝刊を見て僕はびっくりした。尊敬する方の訃報が載っていたからだ。

≪能楽ワキ方宝生流宗家で文化功労者、芸術院会員、人間国宝の宝生閑(ほうしょう・かん)さんが亡くなったことが1日わかった。81歳。通夜は9日午後6時、葬儀は10日午前10時、東京都渋谷区西原2の42の1の代々幡斎場。喪主は長男の能楽師ワキ方の欣哉(きんや)さん≫と書いてあった。

また、新聞各紙では、

≪重厚な芸風で能舞台を荘厳な雰囲気に包み込んだ。同流の宝生彌一の長男に生まれ、父と同流十世宗家で名人として名高かった祖父宝生新(しん)に師事。1941年、「葵上」の大臣で初舞台。ワキ方として優れた技芸を身に着ける一方で、シテ方の観世寿夫(ひさお)や新劇俳優らとともに「冥(めい)の会」に参加し、「オイディプース」などのギリシャ悲劇にも挑んだ。新作能にも積極的に挑戦し、古風な芸の中にも合理的な作品解釈を取り入れ、能楽界で引く手あまたの実力派ワキ方として活躍。「隅田川」などの名演で知られた。1994年に人間国宝に認定。1996年に紫綬褒章受章、2001年にワキ方宝生流を十二世宗家として継承。2002年に芸術院会員、2014年に文化功労者に選ばれた。長男で同流の宝生欣哉さんをはじめ、後進の育成にも尽力した≫

と、閑さんについての来し方を的確に報じていた。

あと付け加えるなら、公益社団法人能楽協会、日本能楽会常務理事。国立劇場能楽堂三役養成主任講師。立正大学仏教学部客員教授などを歴任、第12回観世寿夫記念法政大学能楽賞、第48回日本芸術院賞、を受賞されている。

・それにしても、宝生閑師匠が身罷られたとは、まことに惜しい方を亡くしたものだ。もっともっと長く生きて、われわれに謡や能芸論について語っていただきたかった。残念、無念!

告別式に行ったが、宝生閑先生のご人徳、また公人としての活動などから、大勢の方々がお別れに馳せ参じて盛大な告別式だった。その模様は、後日、栗原忠躬君が管理する「下掛宝生流ホームページ」のページに載る予定だったが、閑先生の奥様、宝生欣哉さん、栗原忠躬君のご力添えがあり、さらには一般社団法人日本能楽会会長の野村四郎氏、能楽師大蔵流狂言方の山本東次郎氏の弔辞を、わが清流出版のホームページ「加登屋のメモと写真」に転載してもよいと特段の許しを得た。「下宝のホームページ」より一足早く、貴重な弔辞をここにご披露させていただきます。

・まず、日本能楽会会長の野村四郎氏の弔辞をご紹介いたします。

弔辞

あヽもう直ぐ立春と思う矢先、閑さんの訃報を新聞で知りました。嘘、本当、何回も頭を駆け廻り茫然自失、言葉を失いました。

昨年十二月によみうりホールの能で「葵上」を久々に共演させて頂き、又今月には「仲光」でご一緒させて頂く予定でしたのに、閑さんのご急逝は夢の又夢としか申せません。まさか、あの「葵上」が閑さんの最後のお舞台になろうとは……感無量でございます。

思へば子供の頃からニ歳年上の兄貴として公私ともに大変お世話になりました。観世寿夫師の元に我々若者が集い、稽古に芸談に、そして酒席と楽しく又厳しい刺激的な時代を共有させて頂き、限りない思い出が山積でございます。

又、一般社団法人日本能楽会理事として二十年という永きに渡り多大なるご尽力を賜りましたこと、会員を代表し感謝、御礼申し上げます。

今は只安らかに、とお祈り申し上げるばかりでございます。

名残は尽きません。

宝生閑師のご功績を称へ弔辞とさせていただきます。

色は匂へど散りぬるを 合掌

平成二十八年二月十日

一般社団法人日本能楽会 会長野村四郎

・次は、能楽師大蔵流狂言方 山本東次郎氏の弔辞をご紹介いたします。

弔辞

謹んで故宝生閑さんの御霊前に申し上げます。

「江古田の駅を降りると閑さんの笑い声が開こえる」、そんな底抜けに明るい大らかな笑い声はもう聞けないということがまだ現実のようには思えません。

「お前が舞台でしっかり笑えないのは、いつもちっちゃい声で笑っているからだ、普段もっとでっけい声で笑っていれば、舞台で堂々と笑えるんだ、それが狂言の大事なことだろう」、そんなべらんめい調で言われたのは十七、八の頃でした。舞台では絶対に笑うことのないワキ方の閑さん、夢幻能の旅僧が誰よりも似合う閑さん、でもその素顔はそれとは正反対で自由闊達そのもの、人間の清さも濁りも知り尽くした懐の深さ、それが宝生閑さんという方です。

閑さんが初めて私に声を掛けて下さったのは、今から七十数年前戦前の銕之亟家のお舞台、西町の楽屋でした。引っ込み思案の私にはそれは嬉しくもあり、またぶっきらぼうな様子か少々怖くもありました。

その後、戦争の激化で疎遠になり、再会したのは、戦後の染井や多摩川の舞台、兄のいない私に閑さんは良い兄貴になって下さいました。銕之亟家の戦後の本拠地、東横線の多摩川園の山の上にあったお舞台は、隣が遊園地、 子どもだった私たちにとってわくわくするような場所でした。演能の間の僅かな時間を見つけると、親たちの許しを得て、遊園地に遊びに行きます。閑さんの 「付いて来い!」の声を切っ掛けに飛び出すと、一分一秒を惜しんで九十九折の山道を真一文字に駆け下りて行きます。

その頃、閑さんは中学一年生、私は小学四年生、体力でも運動能力でもこの差は大きく、しかし閑さんは手加減などしてくれません。このお兄さんに付いて行かないと何か大きなものを失うような気がして、私は遅れまいと懸命に後を追い掛けました。その時の過酷な訓練が後になって私の足腰に良い影響を与えてくれたことは間違いありません。

成人しても何かと一緒で、山もたくさん登りました。ある秋の日、上高地の紅葉を眺め、新雪の涸沢から穂高に登った時、雪は止み、青空になりましたが、一面の銀世界、厚手のシャツにセーターで着ぶくれしている私に対し、閑さんは上半身裸、そして、「おめーは寒がりだなあ」 と笑われたのを昨日のことのように憶えています。

子どもの時から気心が知れている楽屋友だち、誰からも愛され、人気者の閑さん、その後に付いて行けば必ず楽しいことが待っている遊びの天才、皆で行ったスキーやゴルフ、祇園や新橋、中洲の夜、それは高齢者となった最近までもずっと続いていました。

海外公演でのエピソードも様々あります。一九六八年六月、先代梅若万三郎先生を団長とする。パリ公演の時のこと。ある能楽ファンの女性から言われた言葉、「あなた方能楽師は紋付き袴姿だと何処に出しても格好いいけれども、スーツ姿やプレザー姿は頂けないわね。洗練された着こなしを誇っているヨーロッパの人々の目にはかなり恥ずかしい姿に見えるかもしれない」。これが頭にこびりついて仕方なかった私は閑さんに相談しました。「パリの街を和服で過ごさない?」。閑さんはすぐに賛成して下さり、 二人で申し合わせた通り、トリアノンという小さなホテルから二百メートル程のところにあるオデオン座の楽屋入り口まで、さわやかな初夏の風に吹かれなから、二人揃っての薄物の和服姿での楽屋入りを二週間にも渉って楽しんだのも若き日の忘れられない思い出です。

楽屋で閑さんはいつも、長い時間を懸けて白足袋を丁寧に履いておいでになりました。指に唾をつけなから、キッチキッチの小さめの足袋に己の足をねじ込むのです。「そんなにきつい足袋履いてたら痺れるでしよう」 、この私の問いに「皺が寄るような足袋が履けるかよ」。その足袋で幕から出られる「ハコビ」は三ノ松を過ぎる頃には旅僧が背負う遠く遙けき旅が見え、一番の能の仕上がりに期待がふくらんでいきます。 あの「ハコビ」は凄い、若い頃、 二人で盃を傾けながら一夜、「ハコビ」について熱く語ったこともありました。

そうした芸事上のアドバイスはお互い色々あり、閑さんから能「道成寺」 のアイにとって肝心な 「フレ」 の部分で実に的確なご教示を頂き、科白や謡、つまり言語に対し決められた様式の中でいかに観客の耳にその内容を伝えるかを教えて頂きました。また、私が還暦を迎えた頃、「やっと東次郎君の世界が出来上がったなあ」と静かにおっしゃって下さいました。いつも見守っていて下さったことに改めて驚き、認めて頂いたことがどれほど嬉しかったことか……。

また、閑さんが思う存分舞台を勤められたのは、奥様、一江さんの支えがあったればこそです。そのお二人のエピソード、お付き合いが始まって間もない頃、ある喫茶店でのデートの折、一時間以上待たされている一江さんに、「あんな誠意のない人、ほって置いて、帰りましょ」。うながす友だちに一江さんは一言、「でも私、待ってる」。 一時、この科白が我々仲間の間で流行りました。閑さんが現われたのは更に二時間後のことだったそうです。当時の私たちはグループ交際とでもいうのでしようか 仲間たちがわいわいがやがや、その中でいつも閑さんは中心にいて、仲の良さのあまり、多数の友人たちがお二人の新婚旅行にまでくっついて行ってしまったというエピソードまであります。半世紀以上にわたり、まさに命懸けでやんちゃ坊主のような閑さんに尽くされた一江さんにいつも頭の下がる思いがしたものでした。

心優しい二人のお嬢さん、立派な後継者の欣哉さん。欣哉さんのワキで私がアイをお付き合いしていた時、閑さんにもしもの事があったとしてももう大丈夫、そんなことを思ったのももう十数年も前のことです。そのお子さん、朝哉君、尚哉君、お育てになった大勢のお弟子さん方、下掛宝生流に後顧の憂いはないでしよう。

三年前の手術、そこから見事に復帰されたものの、一年前に再び病魔が見つかり、それから後の一年の間の、覚悟を決めた人の壮絶な舞台は、我々舞台仲間は勿論、舞台をご覧になったお客様の心にも深く刻まれているでしょう。小康状態の中での予期しない突然のご逝去でしたが、ご自分の出演しているテレビ放送をご覧になって気持ちよく寝入られ、それから間もなくのご逝去だったと伺いました。 能の曲は 「砧」、亡くなった妻の菩提を弔う夫の役、閑さんらしい、本当に見事な往生ではないでしようか。

私もこれからどれだけ生きられるかわかりませんが、その間何度貴方を思い出し、その度に哭して慟するでしよう。しかしその何百倍もの楽しい思い出を貴方から頂きました。もしも貴方と出会っていなかったら、こんな楽しい人生でなかったことは確かです。

あちらには貴方も私もあこがれ、尊敬してやまなかった観世寿夫さん、そして栄夫さん、静夫さん、粟谷菊生さん、近藤乾之助さん、北村冶さん、片山幽雪さん、茂山千作さんもいらっしゃいます。また皆でお酒を酌み交わし、愉快な芸談やゴルフを賑やかになさってください。

心よりのご冥福をお祈り申し上げます。そして最後に万感の思いを込めて申し上げます。

ありがとう、宝生閑さん。さようなら、宝生閑さん。

平成二十八年二月十日

能楽師大蔵流狂言方 山本東次郎

・宝生閑先生に関する放送で一番早く反応したのがNHKのEテレであった。2月10日の告別式に合わせて、≪見よ81歳の生き様!人間国宝 宝生閑が魅せる「能」の世界≫と題して「耐えて なぐさめて 生きる――能楽師ワキ方 宝生閑――」を放送した。この番組は、2015年7月1日(水)に初めて放送され、再放送が同年7月8日(水)、一ヵ月後にアンコールとして、2015年8月4日(火)と8月11日(火)にも放送された。今回は告別式の当日、2016年2月10日(水)、再放送も2月17日(水)と繰り返し放送され、その生き様と能の深淵がいかに多くの人々の心に響いたかが伺い知れる。何回も観るチャンスを与えてくれたことに感謝したい。

番組のナレーションでも、宝生閑さんの人となりを分かりやすく解説していて、初めて見る人にも理解しやすかったはずだ。具体的には、――

……能楽師ワキ方の人間国宝、宝生閑さん。昨年、文化功労者にも選ばれた、現代の能楽界における最高峰の一人です。81歳を迎えた現在も舞台に立ち続けています。能において「ワキ方」とは、主役である「シテ方」の相手役。シテの演技を引き出し、受け止めるのがワキの役割です。ワキなくして能の物語は成り立ちません。また、能の世界では家ごとに舞台の上で担う役割が決まっています。シテ方は生涯シテ方を勤め、ワキ方もまた生涯ワキ方を勤めるのがしきたりです……

……宝生閑さんは自らの宿命を受け入れて、厳しい修行に「耐え」、シテを、そして観客たちを「なぐさめる」のが、ワキ方という仕事の本質だと言います。番組では、宝生閑さんが語る言葉の真意を見つめ、ワキ方を極めた人生80年に迫ります。語りは俳優の佐野史郎さんです……と、Eテレは、懇切丁寧に報じていた。

・この番組は、NHKの総力を挙げて閑先生を追ったもので、出色の出来栄えと思う。出てくる能も「石橋」「道成寺」「邯鄲」「融」「鷺」、そして「隅田川」である。僕の好きな「隅田川」だが、我が子を失った母親(シテ)とその子を偶然渡し船に乗せた渡守(ワキ)の話である。「年令は十二歳」、「名は梅若丸」、「吉田の何某」と渡守の明かす言葉に驚く母親を、墓前にまで伴う内容である。閑先生は、この能を実に100回以上演じている。親子の、いな人間の道として、「隅田川」を演じ切った。閑先生は、「ワキとして観客の心を癒す、そして観客の心を受けて演じるワキも癒される。それが本物のなぐさめる能だ」とおっしゃった。

「隅田川」のシテを演じた喜多流・友枝昭世さんは、「ここ50年ほど、宝生閑さんは孤軍奮闘して能を守ってくれた。能を衰退させず、品格を守ってくれた方だ」と絶賛したものである。

・閑先生が、2年前、がん手術で食道と胃を失い、それでもワキ方(現在ワキ方の他流を含めて五十五名)を代表して、渾身の能舞台を務めていたことがよく分かる。幸い息子さんの欣哉さん(四十八歳)、孫の朝哉さん(十七歳)、尚哉さん(十一歳)と後継者に恵まれているのは、われわれにとっても嬉しい。その息子さんやお孫さんにもNHKはカメラを向けている。伝承者が存在するのは朗報だが、それは同時に重責ともなり得る。閑先生は「こうした家に生まれたのは仕方ないこと。選択の余地はない」、「いつ死ぬか分からないが、演じてくれとの依頼があれば、毎回、これが最後の舞台と務める」と言い切った。その言葉が今も耳朶に残る。閑先生の「死への覚悟のほど」は壮絶そのもの。NHKの報道は、このような閑先生の見事な死生観を引き出して、素晴らしかった。

・僕の人生に大きな影響を与えてくれた、宝生閑先生との出会いから、お付き合いなどについて、ざっとではあるが振り返ってみたい。大学一年の時、畏友の栗原忠躬君から「謡」、それも下掛宝生流の部活に入らないかと誘われた。栗原君の祖父は早稲田大学文学部名誉教授の服部嘉香先生で、歌人・文学博士、早稲田大学下掛宝生流の会長だった。結果、早稲田大学高等学院の三年生Fクラスのクラスメート五人が仲良く大学に入って謡を続けることになった。

宝生閑氏の父君である宝生彌一師匠がまだご存命の頃で、幸運にも、二人の人間国宝に教えを乞うことができたのである。僕は、大学卒業後も謡に親しみ、脳出血で倒れる五十七歳まで続けた。周りの仲間たちは、着実に上手くなって、職分(プロの身分)やアマチュアなのにプロ並みの謡い手に成長していた。僕は残念ながら、そのレベルには遠く及ばず、ただ長く続けたというだけである。

・宝生閑先生には1994年、創刊して間もない月刊『清流』の「いま、この人」欄に登場して頂いた。59歳の閑先生が、脂の乗った勢いで能芸論を語ったことが印象に残るページを覚えている。

また、閑先生とは、われわれ下宝(しもほう=下掛宝生流)の連中は、謡の稽古に留まらず、プライベートでも親しく付き合わせていただいた。ゴルフに始まって、麻雀、酒席、花火大会のクルーズまで。美味しいもの大好き人間も多く、食べ歩きも大いに楽しんだものだ。毎年、夏になると、閑先生の軽井沢の別荘(世田谷区成城住まいの野上弥生子さんが、軽井沢に引っ越したが、その野上邸の近くにあった)によくお邪魔した。この間何日間かは無礼講になり、謡はもちろんのこと、ゴルフ、麻雀等で親しく交わるのが、われわれの恒例行事だった。(その後、僕は二度の脳出血で右半身不随、言語障害もある身になってからは、稽古も難しくなり、残念ながら参加できなくなった)

二十五歳位の宝生閑師匠。左は栗原忠躬氏、右は僕。栗原氏の勧めた部活動(謡の下掛宝生流)に入部して良かったと思う。写真は学習院の常盤会館で撮った。

弥生会の連吟風景。昭和三十三年前後の貴重な写真。前列中央は安倍能成さん(一校校長、文部大臣を経て、当時、学習院の院長。弥生会会長)、その左2列目は作家の野上弥生子さん。

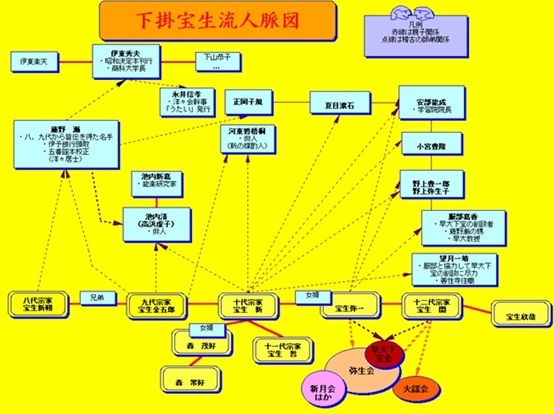

下宝(しもほう)の弟子たちは、夏目漱石をはじめ、正岡子規、河東碧梧桐、高浜虚子、安倍能成、小宮豊隆、野上豊一郎、野上弥生子、服部嘉香……錚々たるメンバーである。この作図は、栗原忠躬氏。

・宝生閑先生は、人脈図で明らかなように、漱石門下の数々の文人や能の先達と付き合いながら、藝の道を究めていた。もう一度おさらいするが、閑先生は昭和九年、東京の上野桜木町にて宝生彌一氏の長男として生まれた。おばの嫁ぎ先であった日蓮宗本山身延山法主が命名者。「閑」は有り難い経文の中から選んで名づけられたものとか。祖父のワキ方宝生新さんの家で育つ。近くに徳川家菩堤寺の寛永寺があり、寛永寺幼稚園、根岸小学校へと進む。小学校三年生から青山の父君のもとで暮らすことになり青山小学校へ転校する。

ワキ方は形より先に、言葉の意味がある程度理解できる年齢から謡を習い始める。閑さんは五歳から正座して謡を憶えた。「祖父は、舞台は素敵だ、ということを教えてくれた」と語る。祖父の宝生新氏は、夏目漱石の門下生を教え、文化人と親しく付き合ったが、孫にあたる閑先生も、そのような人脈と環境を求めていたと思う。

・若い頃の閑先生のエピソードが興味深い。能舞台を務める傍ら、ジャズバンドを組んでアメリカ駐留軍へ慰問演奏に行ったと言うのだ。閑先生は、ビブラフォンやベースを弾いていたらしい。ジャズ演奏をしながら、音楽リズムの中のメリハリ、静けさを体得されたのではと思う。そして、能の言葉のリズムとのつながりを感じたに違いない。メロディックでリズム感に満ちたワキ方の言葉は、ジャズにも通底しているのは大いに頷ける。人間の心のゆれや内的なひろがりは、洋の東西を問わず共通であるからだ。

また、能の先輩として観世寿夫さん(天才と称された)の世阿弥『風姿花伝』を読む会に参加した。そこで、祖父・宝生新氏の藝を思い出し、父・宝生彌一氏からの学びを反芻し、ワキ方に徹していく藝を築いたと思う。閑先生は、なんでもプラス思考で積極的に学ぶ姿勢を貫き、実践していくタイプの芸術家だった。

・閑先生で特筆すべきことは、観世寿夫や新劇俳優らとともに「冥の会」に参加したことだ。1971年、冥の会第一回公演として「オイディプース王」(観世栄夫演出)に出演。翌年、「アガメムノーン」(渡邊守章訳・演出)、また次の年には、サミュエル・ベケット作「ゴドーを待ちながら」と不条理演劇にも挑戦された。また翌年、ギリシャ悲劇に戻って「トロイアの女」(鈴木忠志演出・岩波ホール)に出演。能とギリシャ悲劇は歴史の古さと伝統、合唱隊(コロス)の存在、舞台の単純、抽象さ、それと時空を超える世界など、共通する点が多い。観世寿夫さんは夭折されたが、天賦の才を持ったお二人が、ぴったり息を合わせ、新たな世界=ギリシャ悲劇を表現し、演じたことは素晴らしい!

・日本における本格的なギリシャ悲劇は、1958年、東京大学美学科の学生を中心とする「ギリシャ悲劇研究会」メンバーによる日比谷野外音楽堂での上演「オイディプース」に端を発する。通称「ギリ研」のメンバーは、あの脚本家・倉本聰が飲み友達だった後の映画監督・中島貞夫を誘い、さらにはテレビマンユニオンを創る村木良彦、リクルートに行った森村稔らが参加して発足したもの。この初のギリ研上演は成功裏に終わった。発起人でありながら、敵前逃亡よろしく逃げ出して芝居には出なかった倉本聰は、彼の著書(『愚者の旅』理論社刊 2002年)でこう書いている。

……「オイディプース」が日比谷野外音楽堂で上演された日、会場には思いもかけない人の行列が出来ていた。その列に並んで会場に入った。コロスの合唱から始まるその舞台に、正直僕は感動した。打ちのめされたような感じがした。素人の集まりと甘く見たものが、中島の演出のもと見事に美しいアンサンブルを醸し出し、生まれて初めて見るギリシャ悲劇の世界を、想像を越えて具現していた……

ことほど左様にこの舞台はインパクトがあった。僕もこの「オイディプース」を観て以来、ギリシャ悲劇に大いなる関心をもった。特に、コロス(合唱隊)を演じた合唱団は、能の地謡と同じ意味で共通性があり、また能のワキ方は演者プラス観客の代表として舞台に立つのがコロスと共通性であると解釈した。その東大のギリ研公演に感動した10年後、なんと閑先生が「冥の会」で、出演するチャンスを得ることになろうとは……。運命の神に感謝し、僕は大いに興奮したことを覚えている。特に「ゴドーを待ちながら」は渋谷のジャンジャンに駆けつけて観た。閑先生のじっと座ったままの不条理演劇を、楽しんだことを懐かしく思い出した。

・閑先生とのお稽古のエピソードにも触れておきたい。火謡会(早稲田大学OBで下掛宝生流を謡っている会)でのことである。その火謡会の会場が、僕が創業した清流出版のすぐ傍で行なわれた。現在、清流出版は、靖国通りに面したビルに入っているが、かつては目白通りの、それも日本債券信用銀行(元・日本不動産銀行、現在のあおぞら銀行を経て北の丸スクエアになっている)の真ん前のビルに入っていた。毎週火曜日の午後七時から、日債銀の和室を借りて閑先生に習っていた時期があった。火謡会メンバーで日債銀に勤めていた後輩、仲村君と土方君が会場の世話役になっていた。僕は、その頃はまだ身障者ではなく、雑誌、単行本と精力的に出版に携わっていた。終業後に閑先生のお稽古に出て、大いに謡を堪能した。毎回、稽古が終わると、九段下や飯田橋界隈の近隣の飲み屋で閑先生と盛り上がったものだ。そして時には、飲み屋へ清流出版の美人編集者を連れて行くと、皆さん大喜びで歓待してくれた。できるものなら、あの輝いていた時代に、もう一度戻りたいものだ。

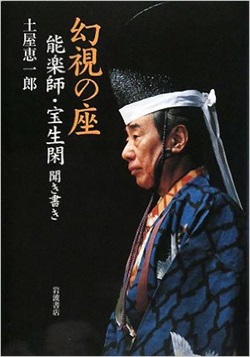

・宝生閑先生に関する著作を紹介する。『幻視の座――能楽師・宝生閑 聞き書き』(土屋恵一郎、岩波書店)。2008年の刊行となっている。この頃、閑先生は忙しい日々を送られており、原稿の執筆などできない状態で、宝生閑(述)、土屋恵一郎(著)と、聞き書きでの刊行となった。≪現代能楽界最高峰のワキ方・宝生閑の芸は、どのような精神によって支えられているのか。ワキ方から見た能楽論≫と、帯にある。

――宝生閑が能舞台に現れるとき、舞台は一挙にドラマの空間、作品の世界へと転換する。能のワキ方は、舞台の上に幻視者として座り、最後まで物語全体を受けとめ続ける存在なのである。現代能楽界最高峰のワキ方の芸は、どのような精神によって支えられているのか。一年間にわたる聞き取りの成果をもとに書き下ろされた本書は、ワキ方から見た斬新な能の世界を叙述する――。

『幻視の座―能楽師・宝生閑 聞き書き』(土屋恵一郎、岩波書店、2008年刊)

能の主役はもちろんシテ方であるが、ワキ方が舞台空間を見所とは異なるものにするために果たす役割の大きさを認識することができる。本の題名の「幻視の座」は言い得て妙であり、ワキ方能楽師の神髄を言い表したものだ。演能中の演技者の心理をうかがい知ることが出来て、僕も興味深く読んだことを覚えている。

泉下の客となった宝生閑先生、大変お世話になりました。衷心より御礼申し上げるとともに、つつしんでご冥福をお祈りいたします。